正常成人的睡眠觉醒周期约24小时,其中2/3为觉醒期。人们所需的夜间睡眠时间各不相同,睡眠时间随年龄的增大而减少,正常成人少则4小时睡眠,多则11小时睡眠,平均7~9小时。一般非热带地区的人每天睡眠为6.5~8小时。儿童和青少年睡眠长于成人,年轻人长于老人,老年人和痴呆患者夜间睡眠时间减少而白天常有困倦思睡。

睡眠是一个主动过程。正常人按脑电图、眼球活动、肌电图和自主神经功能等变化,将睡眠分为不同的阶段,每个阶段反映不同的睡眠深度,而且每一阶段的时限也各不相同。每一睡眠周期分为非眼球快速运动睡眠(non rapid eye movements sleep,NREM)和眼球快速运动睡眠(rapid eye movements sleep,REM),每一周期为2小时,其中NREM约60~90分钟,REM约15分钟。NREM包括第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ、第Ⅳ阶段。

1. 第Ⅰ阶段(stageⅠ)又称浅睡期。人进入睡眠,肢体有飘浮感,将睡者唤醒常否认自己入睡。瞳孔大小有缓慢变化,有十分短暂的缓慢眼球不规则运动,瞬目减少。肌电图波幅减低、肌张力降低。脑电图上α波减少,有低幅θ波和β波混合节律。

2. 第Ⅱ阶段(stageⅡ)又称轻度睡眠期。在入睡10~15分钟内出现,眼球和躯体几乎无活动,肌张力降低、听阈增加,睡眠良好。其中少部分人被唤醒后仍可否认入睡。脑电图有睡眠梭形波,在突然声响时有α综合波。

3. 第Ⅲ阶段(stageⅢ)也称中度睡眠期。眼球和躯体无活动,不易被唤醒。肌电图完全平坦。肌张力消失。脑电图有睡眠梭形波和高幅慢波。

4. 第Ⅳ阶段(stageⅣ)也称为深度睡眠期。脑电图与第Ⅲ阶段不同,梭形波消失,均为高幅慢波。其余的临床和肌电图表现与第Ⅲ阶段相同。

一般成人在睡眠后30~45分钟后到达第Ⅲ、第Ⅳ阶段,并可持续数分钟到1小时。但大部分儿童睡眠主要处于第Ⅲ、Ⅳ阶段,且长于成人。

REM睡眠又称为清醒睡眠期。此期继续以上阶段,仍在深睡眠中,但此时出现眼球较快的水平活动。肌电仍抑制,肌张力仍消失。脑电图以α波为主,混有低幅快波。此期有自主神经系功能变化,血压升高、呼吸不规则、阴茎和阴蒂勃起。此期醒来能清楚地回忆梦的内容。

在整个睡眠中,第Ⅰ~Ⅳ阶段和REM睡眠组成一周期,该周期交替出现。正常一夜睡眠可有4个周期,每一周期约为2小时。其中NREM睡眠60~90分钟,REM睡眠约为15分钟。

(一)失眠

失眠(insomnia)最常见,造成失眠的原因很多,可由于睡眠环境、工作和经济压力、社会应激、疼痛、药物、兴奋剂、疾病(躯体疾病和精神疾病)。

失眠类型有入睡困难、续睡困难和早醒。患者次日感到体力恢复不佳,有焦虑、紧张、不安、压抑感。严重者有心率加快、体温升高、周围血管收缩等自主神经症状。

(二)过度嗜眠症

过度嗜眠症(hypersomnia)包括下列原发的睡眠疾病,也可由于CNS抑制药、甲状腺功能减退等代谢病或各种疾病引起的昏迷前期的表现。

1. 发作性睡病

是一种有典型四联症的疾病,其表现为白天过度瞌睡、猝倒、入睡前幻觉及睡眠瘫痪。所有患者都有白天嗜睡,但其特征在患者间有很大的不同。自动症、遗忘症可作为发作性睡病临床表现的一部分。

白天过度瞌睡系发生在白天的不可抑制的睡眠发作,多在25岁前发病,可终身存在,在昏昏欲睡时就进入睡眠中,持续数秒钟到半小时,甚至几周,除睡眠时间不恰当外,没有其他异常。醒后患者精神振作,可有异常饥饿感。每日可发作数次,这种欲睡的感觉至少能通过改变环境和主观努力抗争数分钟。

猝倒发作表现为部分或全部骨骼肌张力突然短暂地(不到1分钟)丧失,引起患者跌倒在地。在某些严重的发作中,这种完全不能动而意识非常清楚的病况令患者特别恐惧。不典型者则仅有面肌松弛,头及颈下垂或膝弯曲。

发作性睡病的患者在半醒或未入睡时有睡眠瘫痪和幻觉,这些幻觉主要为视觉(几何图形、人、动物和复杂场面)和听觉症状,少有触觉、嗅觉或味觉现象,大约1/3的患者有此症状出现。

2. 梦行症

亦称睡行症或梦游,常见于青少年,入睡后2~3小时发病,突然从床上坐起,自动执行各种简单或复杂的动作,如穿衣、解尿、外出、做家务等。发作期间不易唤醒,持续10~30分钟,次晨不能回忆发作经过。

3. 夜惊

亦称睡惊症,多见于2~5岁儿童,出现在入睡后几小时。患儿突然从深睡中醒来,惊慌失措,大声哭闹,伴有心动过速、出汗、暴怒、瞳孔扩大、呼吸急促、竖毛等,持续1~10分钟,醒后不能回忆,但在觉醒前发作则可能回忆起一种压迫、闷塞或窒息感。

4. 梦魇

亦称为恶梦性焦虑发作,为强烈的梦境所引起的恐惧或躁动状态,患者表现为从睡眠中突然醒来,直接进入急性焦虑发作状态,有跌倒或死亡的恐惧,甚至有心律的窦性停搏,患者突然醒来后,立即完全清楚,能复述恐怖梦境的生动细节,不会出现在梦游和夜惊中见到的无反应的自动性行为,也不出现夜惊中见到的无反应的、不能制止的哭闹和明显的自主神经兴奋的表现。

5. 睡眠窒息

指睡眠经口鼻道的通气障碍,分为中枢性、阻塞性和混合性三种。表现为夜间睡眠中多次发生短暂呼吸暂停,响亮的鼾声突然中止,次晨有头痛。患者常有短颈肥胖者,也有高血压,白天有嗜睡发生,病久后有血中CO2潴留,右心衰竭、心肌病、红细胞增多症。

6. 睡眠肌阵挛

是指睡眠中周期性腿动(periodic leg movements in sleep),随年龄增长而加频,50岁以上发病者可达40%,表现为睡眠中同时出现的大背屈、足背屈、膝弯曲的刻板、反复的运动组成,这种姿势保持1~2秒,然后放松,隔30秒反复1次,持续数分钟到数小时。患者对这种腿动无感觉,多为同床者所发现。

7. 催眠急跳

在入睡时的催眠期会突然发生一次大幅度的全身抽跳,主要累及腿部和躯体,上肢很少发生,少数人在抽动会感知,但大多数人都由同床者告知。

8. 睡眠麻痹

为睡醒时意识清醒,但发现自己完全不能动弹,似有濒死的感觉,时间十分短暂,数秒或数十秒钟即过。呼吸肌、眼肌和横膈肌不受累。

9. 夜尿

多见于15岁以内儿童,发生于睡眠的前1~3小时,尿床时患者可有全身小扭动。

10. 磨牙

发生于任何年龄,影响同床者睡眠,长期发病可损伤牙齿或造成颞颌关节炎。

11. 快速眼动睡眠行为紊乱(rapid eye movement sleep behavior disorder)

多见于中年男性和60岁以上老年人,60%的患者伴有不同的神经疾病,如痴呆、脑卒中、急性多发性神经炎、多发性硬化(MS)、肿瘤、OPCA和戒酒、停用苯异丙胺和三环抗抑郁剂。表现为从深眠中突然醒来,马上进行狂暴的、攻击或防御性的、并且相当复杂的行为,包括噎塞、拳打脚踢同床者或从床上起来,几乎所有的患者发作时均有损伤,对发作期的行为不能回忆,醒后仅能回忆“做梦”,并为自己辩护,在清醒时一般没有攻击行为。

12. Kleine-Levin综合征

多见于青年男性,呈周期性嗜睡,持续数日或数周,醒后极度贪食。

一、药物治疗

首先,应详细询问睡眠障碍的原因,根据不同症状对症治疗,切忌盲目使用镇静催眠药物。躯体疾病影响睡眠者应首先治疗原发病;有精神因素者以心理治疗为主,并合理应用抗焦虑的苯二氮类药物。如拟使用,应以短程为宜,待失眠原因解除后尽快停药。一般以单一用药治疗为主,应试用2~3天,无效后再考虑加量或换药。老年人用药应注意观察,如第一天服药导致次日清晨醒后仍有药物延续作用,须从小剂量开始。镇静催眠药的剂量和用法应以临床需要为准,最理想的是入睡时间缩短、睡眠较深、晨醒后药物作用消失。如果使用巴比妥类药物改善睡眠,应根据药物作用时间长短选用适宜的药物:对入睡困难者,可选用快速作用的药物,如司可巴比妥;对能入眠但持续时间短暂者,可选用中效的药物,如异戊巴比妥、戊巴比妥等;对睡眠不深、多梦、易醒者,可选用长效的药物,如巴比妥等。用药期间避免饮酒,尽可能不使用其他中枢抑制剂,以免引起毒性反应。

目前常用的安眠药有下列几种:

(一)苯二氮䓬类

如地西泮 (安定)、氯氮䓬(利眠宁)、硝西泮、艾司唑仑 (舒乐安定)等,具有镇静及催眠作用,可明显缩短入睡时间,显著延长睡眠持续时间,减少觉醒次数。由于其毒性较小,安全范围大,短期小剂量应用副作用少而广泛地应用于失眠症的临床治疗。但长期服用可产生耐药性和依赖性,一旦减量或停服该药物,患者就会出现失眠不安、烦躁、震颤、出汗、甚至引起惊厥等临床戒断症状,因此不宜长期服用。老年人应慎用。

在患者服用此类药物过程中,护士应注意以下问题:①服用安眠药期间,患者不宜饮酒或同时服用中枢抑制药,否则会导致中枢抑制加重;②茶叶和咖啡中含有咖啡因,与地西泮同时服可发生药理拮抗作用而降低药效;③吸烟可使苯二氮䓬类药物在体内的半衰期缩短,镇静作用减弱,吸烟越多,疗效越差;④服药期间饮酒或醇性饮料可增强地西泮的中枢抑制作用。

(二)巴比妥类

如苯巴比妥 (鲁米那)、异戊己比妥、戊己比妥等,可选择性地阻断网状结构上行激活系统,使大脑皮质细胞兴奋性降低,从而达到镇静、催眠的作用,与苯二氮䓬类药物相比,巴比妥类药物的安全范围窄,耐受性及成瘾性强,因此,已不作为镇静催眠药的首选。

(三)其他类

1.水合氯醛 口服或直肠给药均能迅速吸收,临床上主要用于顽固性失眠或用其他催眠药效果不佳的患者。由于水合氯醛刺激性强,应用时必须稀释,口服时与水或食物同服可以避免胃部不适,直肠炎或结肠炎的患者不可直接给药。

2.唑吡坦 仅有镇静催眠作用,能缩短入睡期,延长睡眠的第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期,减少夜间清醒次数,增加总的睡眠时间,提高睡眠质量,短期服用副作用较少,不会产生药物依赖性和戒断反应,主要用于失眠症短期治疗。但下列情况禁用本药:①呼吸功能不全者;②睡眠呼吸暂停综合征;③重症肌无力者;④15岁以下儿童;⑤哺乳期妇女;⑥与酒精同时使用。

3.三溴合剂 多用于神经衰弱引起的焦虑和失眠症状。由于溴剂排泄缓慢,长期应用可导致蓄积而中毒,尤其对低盐或无盐饮食者更易发生,应列为禁忌。

二、心理治疗

研究表明,单独使用药物治疗失眠障碍,可以取得短期疗效,联合心理治疗,长期效果更显著。尤其对于心脏疾病患者,本身服用治疗心脏病的药物,抗失眠药物依从性差,心理治疗尤为重要。目前临床上效果比较肯定的心理治疗方法主要是认知行为治疗、正念疗法和生物反馈治疗。

(一)认知行为治疗

认知疗法是以改变个人对某些事物的认识为主要目标的一类治疗方法。睡眠障碍患者通常对睡眠的认识有误,例如患者认为每天睡足8个小时是睡眠好坏的标准,即便第二天精力充沛、思维敏捷,患者依旧认为自己没有睡好。通过认知行为治疗可以让患者知道,睡眠好坏不是以时间长短作为唯一的标准,过分担心睡眠所带来的危害远大于睡眠障碍本身产生的影响。

行为治疗包括刺激控制疗法和睡眠限制疗法。通过改变患者的睡眠模式和行为,促进患者逐步形成正常的睡眠-觉醒节律。但对于需要增加卧床休息时间的患者,如急性心力衰竭等患者,不适宜采用睡眠限制疗法。

(二)正念疗法

概念源于佛教禅修,是由坐禅、冥想、参悟发展而来的一种自我调节的方法。强调的是有意识地觉察,将注意力集中于当下。较成熟的正念疗法包括正念减压疗法、正念认知疗法及辩证行为疗法。正念疗法的关键是让患者对自己身体、思维、情感等保持单纯的觉察,而不做改变,与之共存。对于睡眠障碍产生的烦恼、担心、负面思维等也保持觉察,不刻意改变,则焦虑、负性思维自然可以消失,从而睡眠状态得以改善。

(三)生物反馈治疗

研究证实额肌肌电生物反馈能缩短入睡潜伏期和提高睡眠效率,具体操作为将生物反馈仪放在患者前方,有利于患者清楚地听到或者看到仪器所发出的肌肉放松指示信号,治疗时让患者学会体验头部肌肉放松程度与反馈信号之间的变化关系,了解到自己的意念活动可以导致体内生理活动发生变化,从而诱导患者集中注意力,积极参与治疗。

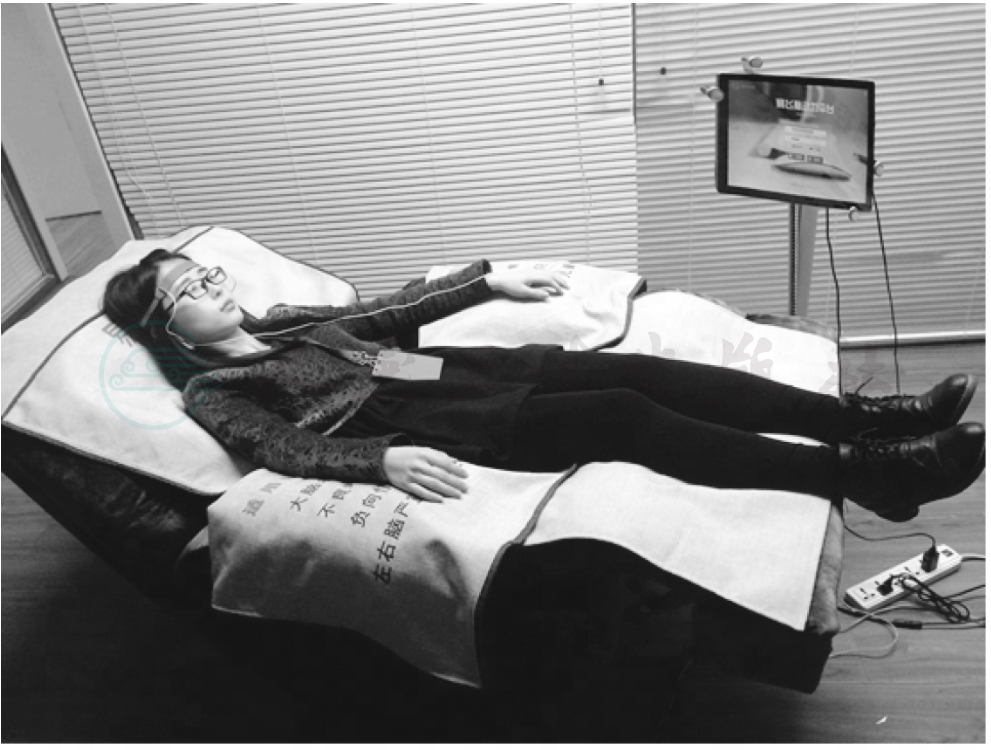

例如:脑控式睡眠学习仪,在治疗中采集患者左右脑的脑皮层电位波,提取反应脑兴奋、抑制、专注等定量化状态数值,然后将数值转化为仪器的动作、音量大小等,刺激人的感觉器官,根据感觉的变化,患者可以加强大脑状态的主动意识,调控大脑,学会专注的思维技巧 (图1)。

图1 睡眠学习治疗

三、病因治疗

睡眠呼吸暂停 (sleep apneas)是以睡眠中呼吸反复停顿为特征的一组综合征,每次停顿≥10s,通常每小时停顿次数超过20次,临床上表现为时睡时醒并伴有动脉血氧饱和度降低、低氧血症、高血压及肺动脉高压。

1.中枢性睡眠呼吸暂停综合征

(1)病因:

中枢性睡眠呼吸暂停综合征的病因尚不完全清楚,主要包括:

1)年龄:文献证明,中枢性睡眠呼吸暂停更常发生于老年人,老年人睡眠状态的不稳定性导致呼吸不稳定性。

2)性别:本病以男性更多见。在充血性心力衰竭患者中,男性是发展为中枢性睡眠呼吸暂停的危险因素。女性在NREM睡眠期有更低的低碳酸血症和呼吸暂停阈。

3)睡眠状态:睡眠开始时特别容易发展为周期性短暂的呼吸不稳定和中枢性呼吸暂停,睡眠期的低碳酸血症、呼吸暂停阀值低可引起中枢性呼吸暂停。呼吸暂停从短暂觉醒和高通气到恢复,一旦睡眠恢复,随后的低碳酸血症可引起呼吸暂停。中枢性睡眠呼吸暂停很少发生在REM睡眠。

4)脑血管病:研究显示,脑卒中患者睡眠呼吸暂停更常见,70%的患者呼吸暂停低通气指数大于10次/h睡眠时间,脑卒中后40%的睡眠呼吸暂停为中枢性,与半球或脑干受累的患者无区别。

5)充血性心力衰竭:50%的代偿期充血性心力衰竭患者临床有明显的中枢性睡眠呼吸暂停,特征是潮气量由逐渐增强至逐渐减低进行规律性周期性改变,以潮式呼吸最常见。

此外,充血性心力衰竭且有中枢性睡眠呼吸暂停的患者觉醒时对高碳酸血症的化学反应性,比无中枢性睡眠呼吸暂停的患者高。

6)代谢性疾患:甲状腺功能减低、肾衰竭及肢端肥大症患者有较高的中枢性和阻塞性睡眠呼吸暂停发生率,这与此类疾病有更高活性的化学标记和更高的化学反应有关。

7)特发性中枢性呼吸暂停:

中枢性睡眠呼吸暂停发生在不能确定的基础情况下,且有些患者同时存在睡眠的摆动和呼吸不稳定,致使很多患者最后可能存在中枢性和阻塞性睡眠呼吸暂停,出现睡眠呼吸暂停低通气综合征的临床表现和不良的健康后果。

(2)临床表现:中枢性睡眠呼吸暂停的临床特点为:①正常体型;②失眠,有嗜睡;③睡眠时有唤醒;④打鼾轻,且有间歇性;⑤性功能障碍轻;⑥抑郁。

(3)诊断标准:必须满足以下标准,才能诊断中枢性睡眠呼吸暂停综合征。

1)至少有下列症状中的1项,且不能被其他因素解释:A.日间嗜睡。B.频繁的夜间微觉醒/唤醒;

2)整夜监测证实,每小时睡眠中有5次或更多的中枢性呼吸暂停-低通气事件;

3)清醒时正常碳酸血症,PaCO2<45mmHg。

中枢性睡眠呼吸暂停-低通气事件的特点是呼吸努力不存在或减少,伴随气流和食管压的减少,且持续10秒或更长。

(4)治疗:

1)正压疗法:经鼻连续气道正压通气对中枢性睡眠呼吸暂停的患者有效,尤其是仰卧位加重中枢性睡眠呼吸暂停,原因是在中枢性睡眠呼吸暂停中上气道变窄或阻塞,上气道狭窄或塌陷的患者易于发展为完全阻塞。经鼻连续气道正压通气疗法预防在中枢性呼吸暂停时的咽部变窄或阻塞,并且减轻随之而来的通气过量和通气不稳定的持续发生。

2)药物疗法:中枢性睡眠呼吸暂停的药物疗法只取得了有限的疗效。只有两种药物在规模较小的临床研究中显示有效:乙酰唑胺和茶碱。乙酰唑胺是一种碳酸脱氢酶抑制剂和弱效利尿剂,可以引起轻微的代谢性酸中毒,从而改变高碳酸性通气反应和PaCO 2呼吸暂停阈值。在睡前单次剂量给予250mg乙酰唑胺可以治疗中枢性睡眠呼吸暂停,然而乙酰唑胺的长期作用还未知。茶碱通过增加呼吸驱动力和心脏收缩性可能可以改善睡眠呼吸障碍,不会对睡眠质量产生不利影响及诱导心律失常,然而茶碱的生理药理的有效性还有待进一步研究,所以还不能作为中枢睡眠呼吸暂停的常规治疗。

3)辅助供氧:辅助供氧可能对非高碳酸型中枢性睡眠呼吸暂停有益,因为可以改善低氧血症和最大限度地减少继发的通气过量。但是迄今为止没有大规模实验证明哪类患者适合氧疗以及氧疗的长期疗效。

2.阻塞性睡眠呼吸暂停

(1)病因:从解剖学方面来看,喉上方有3个部分容易发生狭窄、阻塞,气流振动咽部皱襞 (如软腭、皱褶的黏膜等)及分泌物,形成外围声。这3处为:鼻和鼻咽,口咽和软腭,以及舌根部。亦可见到喉咽狭窄所致者。鼻和鼻咽阻塞如鼻中隔偏曲,鼻息肉,鼻甲肿大,鼻腔肿瘤,腺样体肥大和鼻咽肿瘤等常引起OSA发作。口咽和软腭是睡眠时出现阻塞最常见的部位,最为明显的例子为扁桃体Ⅳ度肥大容易引起鼾症,切除扁桃体后鼾声消失或减轻。鼾症也与口咽面积有关。其他疾患,如舌体肥大,颌骨畸形,会厌后肿瘤、喉部或颈椎畸形等,均可发生OSA症状。

肥胖也是常见原因,颈咽部组织拥挤,导致呼吸阻塞。据Gurlleminault等 (1977)统计,患有严重打鼾或 OSA者有70%体重超过正常。

内分泌紊乱,如甲状腺功能减退,出现黏液水肿。

老年性变化也是原因之一。老年期组织松弛,近代有些神经生理研究,探讨气道阻塞的咽周围神经肌肉方面的原因。通过对颏舌肌、二腹肌、膈肌等肌电活动的测试,发现在阻塞发作前这些肌肉的肌电活动就出现减弱,由于肌张力减弱,致使咽壁松弛、塌陷而内移,引起打鼾或OSA。

(2)临床表现:几乎所有病人睡眠后都有高调鼾声,影响同室人休息。而打鼾、憋气、停止呼吸等循环表现,也常由其家人或室友述诉提供。患者白天嗜睡,往往在谈话间不自觉地入睡。记忆力减退,注意力不能集中,工作效率下降。还可有情绪和行为的变化。躁动、多梦、遗尿、阳痿、晨起头痛等。在儿童可能有智力降低,学习成绩下降,也可能出现梦游、梦魇等症。严重持久的病人可并发高血压、心律失常、心肺功能衰竭等。

(3)诊断标准:美国睡眠医学学会 (American Academy of Sleep Medicine,AASM)于1999年对成人阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征推荐了下列诊断标准。

1)必须满足标准A或B,加标准C:

①没有其他原因解释的过度嗜睡。

②具有下面两项或以上,且不能被其他原因解释:

A.在睡眠中窒息 (choking) 或憋气 (gasping)。

B.睡眠中反复唤醒 (awakenings)。

C.不能恢复精力的 (unrefreshing)睡眠。

D.日间疲劳。

E.注意力受损。

③整夜监测证实在睡眠期间每小时有5次或更多的阻塞性呼吸事件。这些事件可能包括阻塞性呼吸暂停、低通气或(和)呼吸努力相关的觉醒 (respiratory effort related arousal,RERA)。

2)阻塞性呼吸暂停-低通气事件:阻塞性呼吸暂停低通气事件的特点是呼吸短暂地减少或完全停止。同基线相比,睡眠期间有效测量的呼吸幅度,明显减少大于50%。或在睡眠期间有效测量的呼吸幅度,明显减少不能满足上述标准,但氧减饱和度大于3%或有觉醒,事件持续10s或更长。

3)呼吸努力相关的微觉醒事件:其特点是呼吸努力增加导致睡眠中觉醒,但不能满足呼吸暂停或低通气事件,定义为呼吸努力相关微觉醒事件。该事件满足以下两个标准:

①逐渐变负的食管压形式,被突然的压力改变终止 (如一个较小的负压水平和一次觉醒)。

②事件持续10s或更长。

另外,近期研究表明,多导睡眠图检查是诊断OSAHS“金标准”,通过这项检查可以明确是否患有OSAHS。

(4)治疗

1)非手术治疗:

主要针对一些轻度鼾症病人,方法甚多,择要介绍如下。

A.睡时调整体位,改仰卧为侧卧,可能减轻或消除鼾声。

B.减肥。可用各种方法,如应用药物,控制饮食,加强活动等,以减轻体重,常可取得一定效果。

C.药物治疗。睡前服抗忧郁药,普罗替林30mg,可能奏效。睡前应避免使用酒精、安眠药等中枢神经系统抑制剂。

D.睡时用持续正压通气法,通过面罩导入气流,压力维持在5~15cmH2O之间。

2)手术治疗:原则上应采取相应的措施,除去致病的因素。因鼻息肉、鼻中隔偏曲者,应需要摘除鼻息肉,矫正鼻中隔;扁桃体和 (或)腺样体肥大者,可施行扁桃体和 (或)腺样体切除术,都可取得良好效果。悬雍垂腭咽成形术或腭咽成形术,是近年来常用的治疗OSA手术方法之一。尚有一些变通术式,不另介绍。手术切除腭舌弓的一半、软腭边缘黏膜、悬雍垂以及腭弓:可同时行扁桃体切除。术后可增加软腭、扁桃体窝和咽后壁间的空间,以减少上呼吸道的阻力。故术后鼾声减轻,甚至消失。但对严重的OSA,不一定见效,特别是某些心肺功能较差、血氧饱和度较低的病人,尚须考虑应用其他方法治疗。Borowiecki等 (1983)认为气管切开术仍不失为治疗OSA最好的方法。

四、中医治疗

中医治疗包括药物疗法和非药物疗法。

1.生活规律,出院患者应改变之前不良的生活习惯,三餐营养搭配均衡,将工作、睡眠等合理安排,尽量固定睡眠时间。

2.合理安排休息时间,每晚睡眠保持在7~8小时。最佳的入睡时间在21:00~22:00,不可因失眠而早晨睡懒觉,形成恶性循环,在失眠的日子里不午睡,以保证夜间睡眠质量。

3.睡前两小时避免易兴奋的活动,如看刺激紧张的电视节目、长久谈话、大量进食等,避免饮用浓茶、咖啡、巧克力、可乐等兴奋剂。

4.白天多在户外活动,接受太阳光照。适当的活动不仅有助于体力的恢复,而且有益于提高睡眠质量。

5.营造最佳的睡眠环境:避免光线过亮或直射脸部;维持适当的温度和湿度;保持空气流通,避免噪音干扰。

6.用熟悉的物品,在熟悉的房间和床具入睡,床铺干净整洁,用习惯的放松方式帮助入睡,如听音乐、阅读等。

7.睡前使用诱导放松的方法,包括腹式呼吸、肌肉松弛法等,学会有意识地控制自身的生理心理活动,降低唤醒水平。