风湿热(rheumatic fever)是一种常见的反复发作的急性或慢性全身性结缔组织免疫炎性疾病,主要累及心脏、关节、中枢神经系统、皮肤和皮下组织。临床表现以心脏炎和关节炎为主,可伴有发热,毒血症,皮疹,皮下小结,舞蹈病等。急性发作以关节炎较为常见,严重的风湿性心脏炎可造成患者死亡。不典型病例和隐匿发病逐渐增加,常表现为轻重不等的心脏损害,尤以瓣膜病变最为显著,可形成慢性风湿性心脏病(rheumatic heart disease)或风湿性瓣膜病(rheumatic valvular disease)。

A组链球菌对风湿热和风湿性心脏病的病因学关系,得到了临床、流行病学及免疫学方面一些间接证据的支持。急性风湿热发作前均存在先期的链球菌感染史;前瞻性长期随访研究发现风湿热复发仅出现于链球菌再次感染后;及时的抗菌治疗和预防链球菌感染可预防风湿热的初发及复发;此外,感染途径亦是至关重要的,链球菌咽部感染是风湿热发病的必须条件。

尽管如此,A组链球菌引起风湿热发病的机制至今尚未明了。风湿热并非链球菌的直接感染所引起。因为风湿热的发病并不在链球菌感染的当时,而是在感染后2~3周起病。在风湿热患者的血培养与心脏组织中从未找到A组链球菌。而在罹患链球菌性咽炎后,亦仅1%~3%的患者发生风湿热。

近年来,通过电子显微镜研究链球菌细胞结构,发现A组链球菌细胞可以分为以下几部分:

(一)荚膜

是链球菌的最外层透明质酸,其结构与人体透明质酸类似,完整而黏滑的荚膜有抗吞噬细胞作用,无抗原性。

(二)细胞壁

从外向内可分为以下三层:

1.蛋白质抗原

含M、T、R、S抗原成分,为特异性抗原,其中以M蛋白最为重要,既能阻碍吞噬作用,又能作为细菌分型的基础,与人体心肌与原肌球蛋白有交叉抗原性。

2.多糖成分

含有N-乙酰氨基葡萄糖,与人体心脏瓣膜糖蛋白有交叉抗原性。

3.黏多肽

由丙氨酸等组成,有抗原性,与结缔组织结节性损害有关。

(三)细胞膜

为脂蛋白形成,与人心肌有交叉抗原性。此外,在链球菌细胞壁的多糖成分内,亦有一种特异抗原,称为“C物质”。人体经链球菌感染后,产生的相应抗体不仅作用于链球菌本身,还可交叉作用于心瓣膜,从而引起瓣膜病变。心瓣膜的黏多糖成分随年龄而变异,因而可解释青少年与成年人中的心瓣膜病变的不同发生率。免疫学研究提示,急性风湿热患者体内的免疫调节存在缺陷。其特征为B细胞数和辅助T细胞数的增加,而抑制T细胞数相对下降,导致体液免疫和细胞免疫的增强。部分慢性风湿性心脏病患者虽无临床风湿热活动性,但持续存在B细胞数增高,提示免疫炎症过程可能仍在进行。链球菌感染后是否发生风湿热与人体的反应性有关,这种反应性的高低,一方面与对链球菌抗原产生的抗体的量呈平行关系,抗体量多时发生变态反应的机会大;另一方面与神经系统功能状态的变化有关。

最近来自风湿性心脏病患者的单克隆抗体研究证据表明,A组链球菌的主要抗原如A组链球菌糖类抗原和N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖(GIcNAc)的自身抗体,能够与人体心肌细胞中的肌球蛋白和脑细胞中的微管蛋白结合,而心肌细胞中的肌球蛋白和脑细胞中的微管蛋白分别与瓣膜表面内皮细胞的黏蛋白、脑细胞表面的神经节苷脂和多巴胺受体在分子结构上高度相似,因而,自身抗体可与人心脏瓣膜内皮细胞、黏蛋白以及黏性基底膜发生交叉反应;同时,外周血及心脏瓣膜病灶中的T细胞与链球菌M蛋白及心肌细胞肌球蛋白存在交叉反应。在风湿热起病时,一方面,自身抗体攻击瓣膜内皮细胞,导致T细胞活化内皮细胞渗入到瓣膜组织中,形成肉芽肿病灶和Aschoff小体。另一方面,自身抗体与A组链球菌糖类抗原、GIcNAc及心肌细胞肌球蛋白发生交叉反应,引起心肌炎症,并进一步与风湿性心脏病进展过程中出现的相关多肽发生反应。舞蹈病患者的GIcNAc自身抗体与脑组织中神经元细胞表面的神经节苷脂及多巴胺受体发生交叉反应,使神经元细胞发放信号,激活神经元细胞的钙-钙调蛋白依赖的蛋白激酶(CaMKⅡ)。因此,A组链球菌糖类抗原和GlcNAc诱导产生的自身抗体通过与心脏瓣膜表面或基底膜上的黏蛋白及脑细胞的神经节苷脂及多巴胺受体结合,导致心脏瓣膜损伤和神经精神行为异常和不自主肢体活动。

急性风湿热可发生在任何年龄,最常见于5~15岁的儿童和青少年,3岁以内的婴幼儿极为少见。男女患病的机会大致相等。复发多在初发后3~5年内,复发率高达5%~50%,尤以心脏累及者易于复发。流行病学研究表明,平均3%的患者在链球菌性咽炎后发作急性风湿热,每年约60%的新发风湿热患者发展为风湿性心脏病。链球菌感染和严重程度与急性风湿热的易患年龄、地区分布、发病率和严重程度是一致的。在链球菌感染后,急性风湿热的发病率直接与A组链球菌引起的免疫反应程度相关。各种环境(地理、湿度、季节等)因素、经济状况以及年龄等都能影响风湿热发病率,95%的风湿热和风湿性心脏病病例发生在发展中国家。风湿热的遗传易感性已经明确,某些具有人类白细胞抗原(HLA)Ⅱ类等位基因(alleles)和单倍体(haplotypes)的人群与风湿性心脏病的风险显著关联,尤其是在二尖瓣病变的患者中更为突出。

风湿热和风湿性心脏病的患病率在近30年来已有显著的下降,这与社会经济状况(住房和经济条件)的改善以及采取广泛的预防措施有密切关系。近年来,风湿性心脏病已经不再像50年前那样得到高度重视,但仍然是发展中国家青年人心血管疾病致死和致残的首要原因,全球每年25万人死于风湿性心脏病。我国以东北和华北地区较高,华东、华中和西南、西北地区次之,华南较少。发作季节以寒冬、早春居多,寒冷和潮湿是本病的重要诱发因素。急性风湿热占内科住院患者的百分比已从1958年的2.49%下降至近年的0.86%。慢性风湿性心脏病以20~40岁最常见,女性稍多于男性。

风湿热是全身性结缔组织炎症,早期以关节和心脏受累为最常见,而后以心脏损害为最重要。按照病变的发生过程可以分为以下三期:

(一)变性渗出期

结缔组织中胶原纤维分裂、肿胀,形成玻璃样和纤维素样变性。变性病灶周围有淋巴细胞、浆细胞、嗜酸细胞、中性粒细胞等炎性反应细胞浸润。本期可持续1~2个月,而后恢复或进入第二期、第三期。

(二)增殖期

本期的特点是在变性渗出病变的基础上出现风湿性肉芽肿或称风湿小体(Aschoff body),为风湿热的特征性病变,是病理学确诊风湿热的依据和风湿活动的指标。小体中央为纤维素样坏死,边缘有淋巴细胞、浆细胞和特征性风湿细胞浸润。风湿细胞呈圆形,椭圆形或多角形,胞质丰富呈嗜碱性,胞核空,具有明显的核仁,有时出现双核或多核,形成巨细胞。此期持续约3~4个月。

(三)硬化期

小体中央的变性坏死物质逐渐被吸收,渗出的炎性细胞逐渐减少,纤维组织增生在肉芽肿部位形成瘢痕组织。

由于本病常反复发作,上述三期的发展过程可交错存在,历时约需4~6个月。第一期及第二期中常伴有浆液渗出和炎症细胞的浸润,这种渗出性病变在很大程度上决定着临床各种显著症状的产生。在关节和心包病理变化以渗出性为主,而瘢痕形成则主要限于心内膜和心肌,特别是心瓣膜。

风湿热的炎症病变累及全身结缔组织,早期以关节和心脏受累为多,而后以心脏损害为主。各期病变在受累器官中有所侧重,如在关节和心包以渗出为主,形成关节炎和心包炎。之后渗出物可完全吸收,少数心包渗出物吸收不完全,机化引起部分粘连,在心肌和心内膜主要是增殖性病变,以后形成瘢痕增殖。心瓣膜的增殖性病变及粘连常导致慢性风湿性心瓣膜病。

各器官组织的病理改变分述如下:

(一)心脏

几乎每一位风湿热患者均有心脏损害。轻度心脏损害可能不形成慢性风湿性心脏病。急性风湿性心脏炎中心内膜、心肌、心包等均可被罹及,形成全心炎,而以心肌炎和心内膜炎为最重要。心肌中可见典型的风湿小体,分布很广,主要在心肌间质血管旁的结缔组织中。心内膜炎主要罹及瓣膜,发炎的瓣膜充血、肿胀及增厚,表面上出现小的赘生物,形成瓣口关闭不全。在瓣叶闭合处纤维蛋白的沉着可使瓣叶发生粘连;瓣膜的病变加上腱索和乳头肌的粘连与缩短,使心瓣膜变形,以后可产生瓣口狭窄。心包腔内可产生纤维蛋白性或浆液纤维蛋白性渗出物。

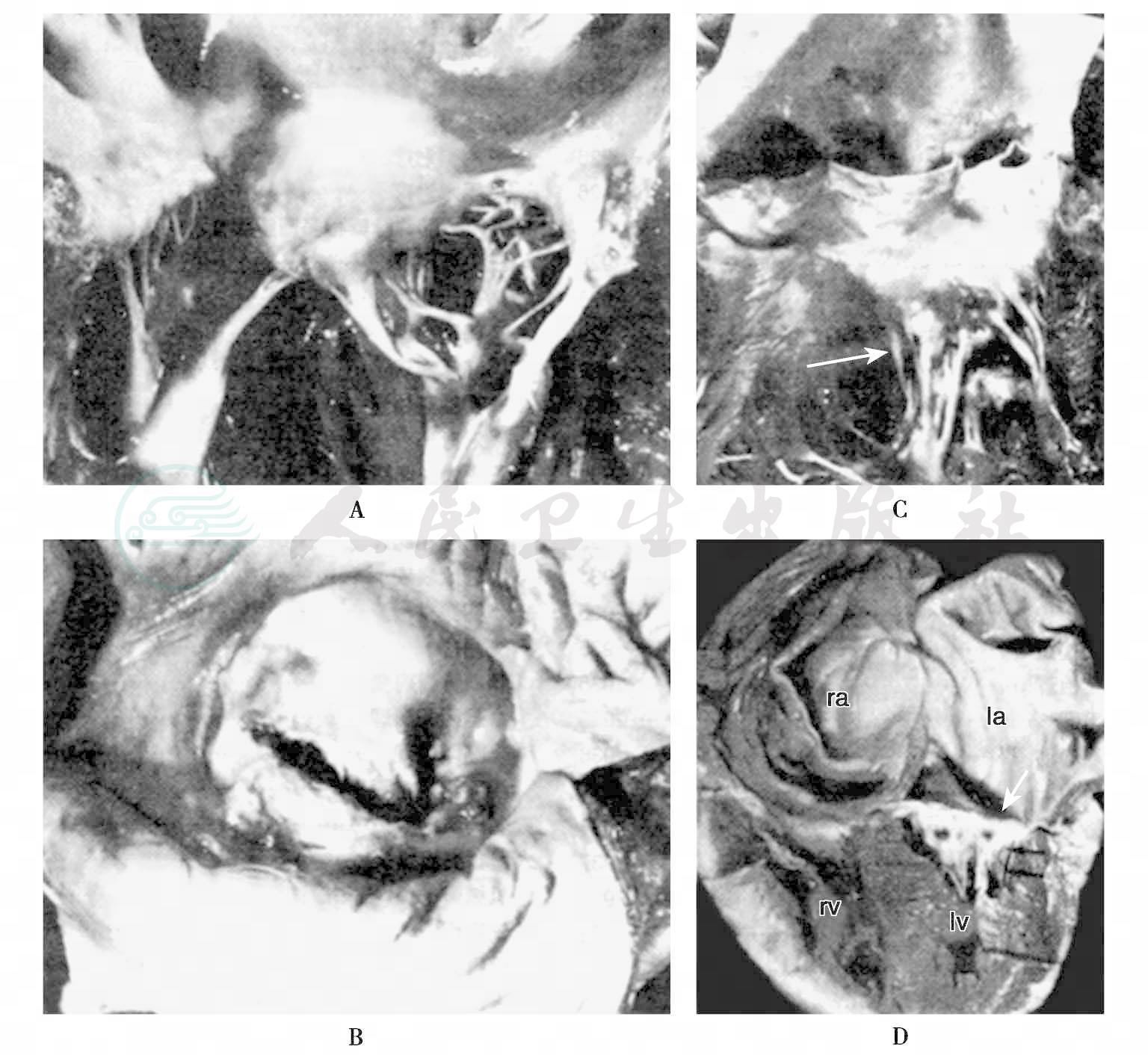

活动期过后,较轻的患者可能完全恢复,但大多数患者引起心瓣膜的变形和心肌或心包内瘢痕形成,造成慢性非活动性心脏病,以心瓣膜病变为最显著。早期的瓣膜缺损主要产生关闭不全,二尖瓣狭窄的形成大约需要2年以上,主动脉瓣狭窄需经过更长的时间(图22-2-1)。

(二)关节炎

关节滑膜及周围组织水肿,滑膜下结缔组织中有黏液性变、纤维素样变及炎症细胞浸润,有时有不典型的风湿小体。由于渗出物中纤维素通常不多,易被吸收,一般不引起粘连。活动期过后并不产生关节强直或畸形等后遗症。

(三)皮下小结

皮下结缔组织变性坏死,胶原纤维分裂,有巨细胞和淋巴细胞浸润,形成肉芽肿,融合成结节,为提示风湿活动的重要体征,但仅在10%的患者中见到。

(四)动脉病变

可累及动脉壁各层,促使动脉壁增厚和血栓形成。多见于冠状动脉和肾、胰、肠系膜、肺和脑等动脉部位。

图22-2-1 风湿性二尖瓣狭窄

A.示中度瓣膜病变包括弥漫性瓣叶纤维化,连合部融合,腱索增厚和融合 B.示心房位、瓣下和主动脉瓣处 C.示病变严重累及瓣下,箭头示瓣下重度变形 D.示重度二尖瓣狭窄在心尖四腔位切面观,箭头示钙化的狭窄瓣膜和瓣下病变

(五)肺部病变

可发现肺内不规则的轻度实变,实变区肺间质内及肺泡内有炎性细胞浸润,病灶分布多在小血管周围。

(六)脑部病变

脑实质内小血管充血,可见淋巴细胞和浆细胞等浸润,有形成环绕小血管的风湿小体的倾向;此风湿小体分布于纹状体、黑质及大脑皮质等处。在纹状体病变显著时,临床上常有舞蹈病的表现。

其他如风湿性胸膜炎、腹膜炎偶尔亦可发生。

对风湿热尚无特异性的实验室检查指标。目前主要从两方面协助诊断:①确立先前的链球菌感染;②说明风湿热活动过程的存在和持续。

(一)链球菌感染证据

1.咽拭子培养

溶血性链球菌培养阳性。但阳性培养不能确定是先前感染的还是病程中获得的不同菌株。已用抗生素治疗者,咽拭子培养可呈假阴性。

2.血清溶血性链球菌抗体测定

溶血性链球菌能分泌多种具有抗原性的物质,使机体产生相应抗体。这些抗体的增加说明患者最近曾有溶血性链球菌感染。通常在链球菌感染后2~3周内抗体明显增加,2个月后逐渐下降,可维持6个月左右。常测定的抗体如下:

(1)抗链球菌溶血素“O”(ASO):>500U为增高;

(2)抗链球菌激酶(ASK):>80U为增高;

(3)抗透明质酸酶:>128U为增高;

(4)抗脱氧核糖核酸酶B(ADNA-B)、抗链球菌菌酶和抗M蛋白抗体测定等。

(二)风湿热炎症活动的证据

1.血常规

白细胞计数轻度至中度增高,中性粒细胞增多,核左移;常有轻度红细胞计数和血红蛋白含量降低,呈正细胞性、正色素性贫血。

2.非特异性血清成分改变

某些血清成分在各种炎症或其他活动性疾病中可发生变化。在风湿热的急性期或活动期也呈阳性结果。常用的测定指标如下:

(1)红细胞沉降率(血沉,ESR):

由于某些蛋白质的增高,包括纤维蛋白原、α和γ球蛋白等,以及轻度贫血等因素,使红细胞表面的负电荷减少,血沉加速。但合并严重心力衰竭或经肾上腺皮质激素或水杨酸制剂抗风湿治疗者,血沉可不增快。

(2)C反应蛋白:

风湿热患者血清中有对C物质起反应的蛋白,存在于α球蛋白中。风湿热活动期,C反应蛋白水平升高,病情缓解时下降。

(3)蛋白电泳:

白蛋白降低,α2和γ球蛋白常升高。

3.免疫学指标检测

(1)循环免疫复合物检测阳性。

(2)血清总补体和补体C3:风湿热活动时降低。

(3)免疫球蛋白IgG、IgM、IgA:急性期增高。

(4)B淋巴细胞数增多,T淋巴细胞总数减少;T抑制细胞明显减少,T辅助细胞与T抑制细胞的比值明显增高。T抑制细胞减少后,引起机体对抗原刺激的抑制减弱,破坏了免疫系统的自稳性。

(5)抗心肌抗体:80%的患者抗心肌抗体呈阳性,且持续时间长,可达5年之久,复发时又可增高。

上列各项检查联合应用时,其诊断意义较大。若抗体和非特异性血清成分测定均为阳性,提示疾病处于活动期;若两者均阴性,可排除活动期风湿热。抗体升高而非特异性血清成分测定阴性者,表示在恢复期、非活动期或提示仅发生了链球菌感染。若抗体正常而非特异性血清成分测定阳性,应考虑其他疾病。有些患者反复发生链球菌感染,因在病程早期服用抗生素,抗O可以轻度升高或不高或非特异性炎症指标在正常范围内,无典型临床表现,数年后可以出现心脏瓣膜病变,因此,对于慢性咽部感染患者,经常心脏体检,高度怀疑者可选择心电图和心脏超声检查。

(一)一般治疗

风湿热活动期必须卧床休息。若无明显心脏受损表现,在病情好转后,控制活动量,直至症状消失、血沉正常。若有心脏扩大,心包炎、持续性心动过速和明显心电图异常者,在症状消失血沉正常后仍需卧床休息3~4周。恢复期亦应适当控制活动3~6个月。病程中宜进食易消化和富有营养的饮食。

(二)抗风湿治疗

常用的药物有水杨酸制剂和糖皮质激素两类。对无心脏炎的患者不必使用糖皮质激素,水杨酸制剂对急性关节炎疗效确切。

1.水杨酸制剂

是治疗急性风湿热的最常用药物,对风湿热的退热,消除关节的炎症和血沉的恢复均有较好的效果。虽然本药有明显抑制炎症的作用,但不能去除病理改变,因而对防止心脏瓣膜病变无明显预防作用。水杨酸制剂以乙酰水杨酸(阿司匹林)和水杨酸钠较为常用,尤以阿司匹林效果最好。阿司匹林起始剂量为:儿童:每日80~100mg/kg;成人每日4~6g;分4~6次口服。水杨酸钠每日6~8g,分4次服用。使用水杨酸制剂治疗风湿热应逐渐增加到预期剂量,直至取得满意的临床疗效。症状控制后剂量减半,维持6~12周。水杨酸制剂常有胃部刺激症状如恶心、呕吐、食欲减退等。此时可用氢氧化铝;不宜服用碳酸氢钠,因后者可减低水杨酸制剂在胃肠道的吸收,增加肾脏的排泄,并可促发或加重充血性心力衰竭。如患者不能耐受水杨酸制剂,可用其他非甾体抗炎药:如萘普生、吲哚美辛、双氯芬酸钠等。

2.糖皮质激素

大型临床研究表明,糖皮质激素与阿司匹林在对风湿热的疗效方面并无明显差别,且有停药后“反跳”现象和较多的副作用。当急性风湿热患者出现心脏受累表现时,应及时加用糖皮质激素。激素治疗开始剂量宜足量,可用:泼尼松,成人每天60~80mg,儿童每天2mg/ kg,分3~4次口服。直至炎症控制,血沉恢复正常之后逐渐减量,以每天5~10mg为维持量;总疗程需2~3个月。病情严重者,可用氢化可的松每天300~500mg或地塞米松每天0.25~0.3mg/kg,静脉滴注。

糖皮质激素治疗停药后应注意低热、关节疼痛及血沉增快等“反跳”现象。在停药前合并使用水杨酸制剂可减少“反跳”现象。

(三)抗生素治疗

风湿热一旦确诊,即应给予一个疗程的青霉素治疗,以清除溶血性链球菌,即使咽培养阴性,亦应给予足疗程。溶血性链球菌感染持续存在或再感染均可使风湿热进行性恶化,因此根治链球菌感染是治疗风湿热必不可少的措施。一般应用普鲁卡因青霉素40万~80万单位,每天一次,肌内注射,共10~14天;或长效青霉素(苯唑西林)120万单位,肌内注射一次。对青霉素过敏者,可予口服红霉素,每天4次,每次0.5g,共10天。对于再发风湿热或感染的预防用药:对青霉素高敏的A组β-溶血性链球菌感染,可采用苄星青霉素,每月肌内注射一次,体重在27kg以下,可肌内注射60万单位,体重在27kg以上,用120万单位肌内注射一剂即可;对青霉素过敏或耐药或无法获得苄星青霉素者,可改用红霉素0.25g,每日4次,或罗红霉素150mg,每日2次,疗程10天;或选用喹诺酮类,阿奇霉素,第一、二代头孢类抗生素或根据药敏选用敏感抗生素。继发预防期限目前尚无统一时间或年龄界限,年幼起病,对链球菌反复易感,风湿热反复发作,有心脏炎、心脏瓣膜病变预防期限应尽可能延长,至少10年或至40岁,有部分患者需要终身预防。

(四)中医药治疗

急性风湿热多属热痹,宜用祛风清热化湿治法;慢性风湿热则多属寒痹,宜用祛风散寒化湿治法。糖皮质激素、水杨酸制剂等辅以中医药治疗,可取得较好疗效。针刺疗法对缓解关节症状,也有一定的效果。

(五)舞蹈症的治疗

应尽量安置舞蹈症患者于安静的环境中,避免强光和噪声刺激。在上述治疗基础上,加用镇静药,如苯巴比妥、地西泮等,亦可用睡眠疗法。舞蹈症是一种自限性症状,通常无明显的神经系统后遗症,耐心细致的护理,适当的体力活动和药物治疗大多可取得良好的结果。

风湿热是一种可以预防的疾病。其与链球菌的关系十分密切,因此防止链球菌感染是预防风湿热的一个最重要的环节。

(一)风湿热的初级预防

1.防止上呼吸道感染,注意居住卫生,经常参加体育锻炼,提高健康水平。

2.对猩红热、急性扁桃体炎、咽炎、中耳炎和淋巴结炎等急性链球菌感染性疾病,应早期予以积极彻底的抗生素治疗,以青霉素为首选,对青霉素过敏者可选用红霉素。

3.慢性扁桃体炎反复急性发作者(每年发作2次以上)应择期摘除扁桃体。手术前1天至手术后3天用青霉素预防感染。扁桃体摘除后,仍可发生溶血性链球菌咽炎,应及时治疗。

4.在封闭的集体人群中(军营、学校、幼儿园等)预防和早期发现,早期诊断链球菌感染,建立必要的保健制度,可以彻底消除链球菌感染流行,大大减少风湿热的发病率。

5.药物选择 苯唑西林G120万单位,肌内注射一次;或青霉素Ⅴ(苯甲氧基青霉素)250~500mg,每天2~3次,口服10天;阿莫西林750mg,每天1次,口服10天。首选苯唑西林G肌内注射,口服青霉素后血浆药物浓度变化大,相当一部分患者不能达到有效治疗浓度。青霉素过敏者,选用克林霉素20~40mg/(kg?d),分三次连续口服10天;或阿奇霉素(azithromycin),第一天口服500mg,第二天至第五天,每天口服250mg;或第三代头孢菌素,口服10天。

(二)预防风湿热复发

已患风湿热的患者,属于再发急性风湿热的高危患者;患过风湿性心脏炎的患者特别容易在复发风湿热后出现心脏炎的发作。因此,不论风湿热是否合并心脏炎,对风湿热患者的二级预防均具有重要意义。应连续应用抗生素,积极预防链球菌感染。一般推荐使用长效青霉素120万单位,每月肌内注射一次。对青霉素过敏者,可用磺胺嘧啶或磺胺异𫫇唑,儿童每天0.25~0.5g;成人每天0.5~1.0g,分次口服。预防用药期限:风湿热合并心脏炎并有永久性瓣膜病变者,必须在末次风湿热发作后持续预防用药10年以上,且至少维持至40岁或终身预防;风湿热合并心脏炎而无瓣膜病变者,必须在末次风湿热发作后持续预防用药10年或更长时间直至成年;无心脏受累的风湿热患者,从风湿热末次发作起至少维持预防用药5年或年满21岁。已有心脏受累的风湿热患者,再次感染链球菌后极易引起风湿活动,并且容易发作心脏炎,所以必须严格预防治疗。研究表明,预防用药水平与链球菌感染患者的比例成反比,无预防或不规则预防用药组链球菌感染比例较完全预防用药组高3倍;尤为值得注意的是,无预防或不规则预防用药组风湿活动发作患者的比例较完全预防用药组高10倍。即使不规则预防用药亦有一定的效果。

1.Edward L Kaplan.Rheumatc fever and rheumatic heart disease:report of a WHO expert consultation.Geneva:World Health Organization,2004.

2.Marijon E,Mirabel M,Celermajer DS,et al.Rheumatic heart disease.Lancet,2012,379(9819):953-964.

3.Bisno AL.Group A streptococcal infections and acute rheumatic ferver.N Engl J Med,1991,35(11):783.

4.Guidelines for the diagnosis of rheumatic fever-Jones criteria.JAMA,1992,268(15):2069.

5.Burge DJ,DeHoratius RJ.Acute rheumatic fever.Cardiovasc Clin,1993,23:3.

6.Ellis NMJ,Kurahara D,Vohra H,et al.Priming the immune system for heart disease:aperspective on group A streptococci.J Infect Dis,2010,202:1059-1067.

7.Cunningham MW.Streptococcus and rheumatic fever.Curr Opin Rheumatol,2012,24:408-416.

8.Bisno AL,Brito MO,Collins CM.Molecular basis of group A streptococcal virulence.Lancet Infect Dis,2003,3(4):191-200.

9.Wilson W,Taubert KA,Gewitz M,et al.Prevention of Infective Endocarditis:guidelines from the American Heart Association:aguideline from the American Heart Association Rheumatic Fever,Endocarditis,and Kawasaki Disease Committee,Council on Cardiovascular Disease in the Young,and the Council on Clinical Cardiology,Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia,and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group.Circulation.2007,116:1736-1754.

10.Manyemba J,Mayosi BM.Penicillin for secondary prevention of rheumatic fever.Cochrane Database Syst Rev,2002,(3):CD002227.

11.Cilliers AM.Rheumatic fever and its management.BMJ,2006,333:1153-1156.

12.Chang C.Cutting edge issues in rheumatic fever.Clin Rev Allergy Immunol,2012,42(2):213-237.