英文名称 :urticaria and angioedema

荨麻疹(urticaria)是由于皮肤、黏膜小血管扩张及渗透性增加而出现的一种局限性水肿反应,临床上特征性表现为大小不等的风团伴瘙痒,可伴有血管性水肿。血管性水肿(angioedema)指发生于皮肤深层的局限性水肿性隆起。两者具有相同的病理生理变化,可分别发生,亦可同时出现。除皮肤表现外少数患者还可累及上呼吸道或胃肠道黏膜。

本病的病因复杂,不同患者可完全不同,即使同一患者在每次发病中也不尽相同。通常情况下,在急性荨麻疹常可发现一些致病诱因,而在慢性病例则几乎很难找到。常见的致病因素有:食品类如鱼、虾、蟹、蛋、奶制品、食品添加剂等;药物类如青霉素、疫苗、血清制品等(因药物引起的常称药疹);感染如细菌、病毒、寄生虫等;吸入物如花粉、尘螨、动物皮屑、羽毛、空气中废气、化学污染物等;物理因素如光线照射、气温变化、摩擦、压力等;心理因素如情绪紧张、兴奋等;遗传因素如家族性寒冷性荨麻疹、遗传性血管性水肿。

荨麻疹的发病机制至今尚不十分清楚,可能涉及感染、变态反应、假变态反应和自身反应性等。肥大细胞在发病中起中心作用,其活化并脱颗粒,导致组胺、白三烯、前列腺素等释放,是影响荨麻疹发生、发展、预后和治疗反应的关键。肥大细胞释放的组胺是荨麻疹的重要介质,组胺受体包括H1、H2、H3、H4四型,其中H1、H2、H4受体都参与了荨麻疹的发生发展。诱导肥大细胞活化并脱颗粒的机制包括免疫性、非免疫性和特发性。免疫性机制包括针对IgE或高亲和力IgE受体的自身免疫、IgE依赖的以及抗原-抗体复合物和补体系统介导等途径;非免疫性机制包括肥大细胞释放剂直接诱导,食物中小分子化合物诱导的假变应原反应,或非甾体抗炎药改变花生烯酸代谢等。嗜碱性粒细胞可能也参与了荨麻疹的发病机制,但是其影响程度还有待进一步阐明。非组胺介质在荨麻疹的发病机制中也起着一定作用,他们或是增加了血管通透性或是上调了内皮黏附分子表达,或者促进了白细胞聚集。还有少数荨麻疹患者目前尚无法阐明其发病机制。

荨麻疹的病理变化主要表现为真皮水肿,毛细血管及小血管扩张充血,浆液渗出,胶原束及纤维间因浆液渗出而分离。急性期血管周围偶见少量炎性细胞浸润,慢性期则可见浸润细胞增多,主要为淋巴细胞、组织细胞、肥大细胞和嗜酸性粒细胞。血管性水肿主要在真皮及皮下组织显示上述病理改变。

通常荨麻疹不需要做更多的检查。急性患者可检查血常规,了解发病是否与感染或过敏相关。慢性患者如病情严重、病程较长或对常规剂量的抗组胺药物治疗反应差时,可考虑行相关的检查,如血常规、大便虫卵、肝肾功能、免疫球蛋白、红细胞沉降率、C反应蛋白、补体和自身抗体等。另外,可以有选择性开展过敏原筛查、食物日记、自体血清皮肤试验和幽门螺杆菌感染鉴定,以排除和确定相关因素在发病中的作用。IgE介导的食物过敏原在荨麻疹发病中的作用是有限的,对过敏原检测结果应该正确分析。有条件的单位可酌情开展双盲、安慰剂对照的食物激发试验。

进一步的评估包括寒冷性荨麻疹如伴发于冷球蛋白血症、冷纤维蛋白原血症、冷凝集素血症等则可在血清中显示这些相应的异常血液组分。胆碱能性荨麻疹做醋甲胆碱皮内试验常呈阳性反应;运动或热激发试验可诱发皮疹。光线性荨麻疹做皮肤光照试验常显示最小红斑紫外线B光谱剂量(MEDUVB)、最小红斑紫外线A光谱剂量(MED-UVA)降低。遗传性血管性水肿做补体测定显示除C1-INH水平降低外,C1q、C2和C4水平亦均下降。

鉴于本病的病因在大多数病例中均难以判定,故在一般情况下除了尽可能去除一切可疑致病因素外仍以对症治疗为主。及时的治疗常能使病情得到控制或治愈。

(一)患者教育

尤其是针对慢性荨麻疹患者,应进行宣教。本病病因不明,病情反复发作,病程迁延,除极少数并发呼吸道或其他系统症状,绝大多数呈良性经过。

(二)病因治疗

消除诱因或可疑病因有利于荨麻疹自然消退。

1.详细询问病史,避免相应的刺激或诱发因素。

2.当怀疑药物诱导的荨麻疹,特别是非甾体抗炎药和血管紧张素转换酶抑制剂时,可考虑停药或用其他药物替代。

3.怀疑与感染相关时,可考虑相应的抗感染治疗。如抗幽门螺杆菌的治疗对与幽门螺杆菌相关性胃炎有关联的荨麻疹有一定的疗效。

4.对疑为与食物相关的荨麻疹患者,鼓励患者记食物日记,寻找可能的食物并加以避免,特别是一些天然食物成分或某些食品添加剂可引起非变态反应性荨麻疹。

5.对自身血清皮肤试验阳性或证实体内存在针对自身抗体的患者,常规治疗无效且病情严重时可酌情考虑加用免疫抑制剂、自体血清注射治疗或血浆置换等。

(三)对症治疗

采用药物控制症状,应遵循安全、有效、规律使用的原则,以改善患者生活质量为目的,并根据患者的治疗反应调整。

1.一线治疗

首选第二代非镇静或低镇静抗组胺药,治疗有效后逐渐减少剂量,以达到有效控制风团发作为标准。为提高患者的生活质量,慢性荨麻疹疗程一般不少于1个月,必要时可延长至3~6个月,或更长时间。第一代抗组胺药治疗荨麻疹的疗效确切,但因中枢镇静、抗胆碱能作用等不良反应限制其临床应用。在注意禁忌证、不良反应及药物间相互作用等前提下,可酌情选择。

2.二线治疗

常规剂量使用1~2周后不能有效控制症状,考虑到不同个体或荨麻疹类型对治疗反应的差异,可选择更换品种或获得患者知情同意情况下增加2~4倍剂量;联合第一代抗组胺药,可以睡前服用,以降低不良反应;联合第二代抗组胺药,提倡同类结构的药物联合使用如氯雷他定与地氯雷他定联合,以提高抗炎作用;联合抗白三烯药物,特别是对非甾体抗炎药诱导的荨麻疹。

3.三线治疗

对上述治疗无效的患者,可以考虑选择免疫抑制剂或生物制剂治疗,如环孢素、糖皮质激素等,只用于严重的、对任何剂量抗组胺药均无效的患者。另外,有研究显示,生物制剂,如奥马珠单抗(omalizumab)对难治性慢性荨麻疹有一定疗效。

4.急性荨麻疹的治疗

在积极明确并去除病因以及口服抗阻胺药不能有效控制症状时,可选择糖皮质激素:泼尼松30~40mg,口服4~5天后停药,或相当剂量的地塞米松静脉或肌内注射,特别适用于重症或伴有喉头水肿的荨麻疹;1∶1 000肾上腺素溶液0.2~0.4ml皮下或肌内注射,可用于急性荨麻疹伴休克或严重的荨麻疹伴血管性水肿。

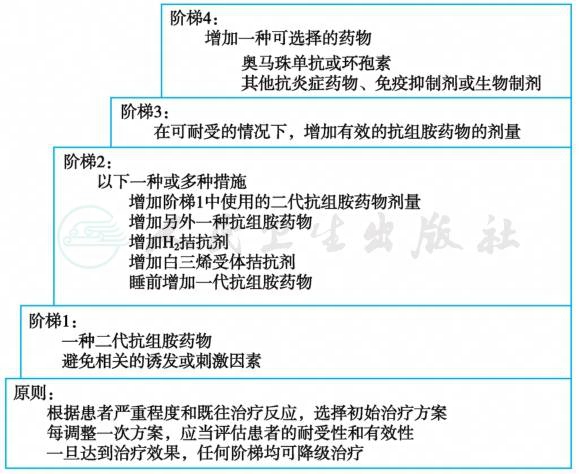

5.根据2014年欧美变态反应学会制定的急慢性荨麻疹诊断和管理指南,推荐实行阶梯治疗方案,如图1所示。

图1 荨麻疹的阶梯治疗方案