英文名称 :functional disorders of platelet

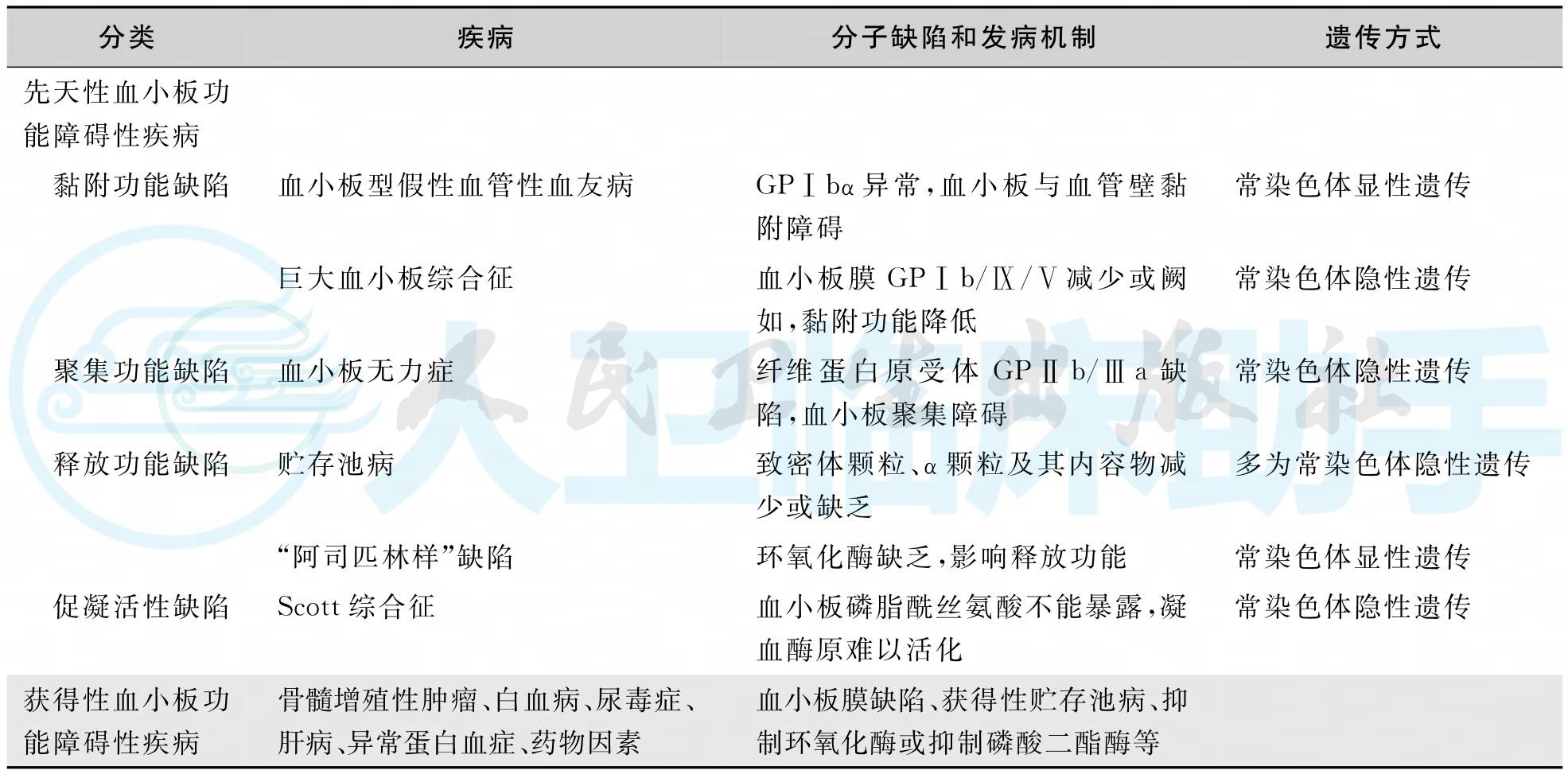

血小板功能障碍性疾病是一组由于血小板结构或代谢异常引起血小板黏附、聚集、释放及凝血活性等功能缺陷所致的出血性疾病,可伴或不伴有血小板计数改变。临床表现为血管-血小板型皮肤、黏膜出血,严重度因病因而异。此类疾病分为先天性和获得性两大类,见表1。

表1 血小板功能障碍性疾病的分类

一、先天性血小板功能障碍性疾病

先天性血小板功能障碍性疾病种类众多,血小板活化过程中涉及的任何膜糖蛋白、受体、信号分子、酶等出现结构或功能的异常均可导致相应的黏附、聚集、释放、促凝等功能障碍。

(一)血小板型血管性血友病

为常染色体显性遗传性疾病。血小板膜GPⅠbα功能异常,使血小板与血浆中vWF多聚体结合反应增强,由于不断的结合,使血浆中vWF高分子多聚体减少甚至阙如,从而导致血小板黏附缺陷,与血管性血友病有相似之处,但其出血症状较轻,表现为轻中度的皮肤、黏膜出血或手术创伤后出血不止。实验室检查包括出血时间延长,血小板计数减少,vWF:Ag含量降低,高分子量vWF多聚体阙如等。治疗上可予输注正常血小板辅以少量冷沉淀物。

(二)巨大血小板综合征(Bernard-Soulier syndrome)

为常染色体隐性遗传性疾病。由于血小板膜GPⅠb/Ⅸ/Ⅴ复合物减少或缺乏所致,杂合子型患者无症状,纯合子型婴儿出生后即可有自发性皮肤、黏膜出血甚至内脏出血。血小板计数正常或减少,最低可至20×109/L,体积增大似淋巴细胞样,直径可达8μm甚至20μm以上,巨大血小板比例可达30%~80%。出血时间明显延长,凝血酶原消耗不良,血小板对胶原的黏附性降低,对ADP、胶原和肾上腺素的诱导聚集正常,而对瑞斯托霉素、botrocetin不发生聚集,加入vWF不纠正。确诊依据是GPⅠb/Ⅸ/Ⅴ复合物减少或缺乏。出血严重时输单采血小板有效。非肌性肌球蛋白重链ⅡA异常所致MYH9综合征患者亦具有血小板巨大的特点,但一般不影响血小板功能。

(三)血小板无力症(Glanzmann thrombasthenia,GT)

为常染色体隐性遗传性疾病。近亲婚配人群中较为常见。血小板膜上GPⅡb/Ⅲa含量减少或缺乏,患者幼年即有皮肤、黏膜甚至胃肠道出血,女性有月经过多,携带者一般无症状。血小板计数和形态正常,对ADP、胶原、肾上腺素和凝血酶诱导的聚集反应减低或阙如,但对瑞斯托霉素的聚集反应正常,出血时间延长,血块退缩不良。血小板第3因子(PF3)有效性降低。确诊有赖于GPⅡb/Ⅲa含量检测。严禁近亲婚配可防止本病的发生。

(四)贮存池病

指血小板内颗粒缺陷所致的一组异质性出血性疾病,本组疾病分致密体颗粒缺陷、α颗粒缺陷以及两者合并缺陷。临床特点如下

1.致密体颗粒缺陷

主要是致密体颗粒内容物ADP、ATP、5-HT等缺乏,使血小板第2相聚集波减弱或消失。临床上可伴有其他遗传性缺陷而形成特定的综合征,如Hermansky-Pudlak综合征中伴有眼及皮肤白化病、蜡样脂褐斑,Chédiak-Higashi综合征易发感染,Wiskott-Aldrich综合征则伴有湿疹、免疫缺陷等。

2.α颗粒缺陷

在美蓝-伊红染色下呈灰蓝色,又称灰色血小板综合征,有早期发生骨髓纤维化倾向。单纯α颗粒缺乏少见,常和致密体颗粒同时缺乏。

贮存池病多见于儿童,可有轻到中度皮肤黏膜出血、手术或创伤后过度出血。实验室检查特点有:血小板计数正常或轻、中度减少;出血时间延长;对ADP、肾上腺素第1相聚集波正常而无第2相聚集波;PF3的有效性降低。电镜或免疫电镜示血小板和巨核细胞内致密体颗粒或α颗粒减少或缺乏,有助于本病的诊断。糖皮质激素可减轻出血,严重出血或外科手术可给予单采血小板输注。

(五)“阿司匹林样”缺陷

血小板致密体颗粒及α颗粒内生物活性物质如ADP、ATP、5-HT、PF4、β-TG等含量正常,但因花生四烯酸代谢障碍包括血小板环氧化酶缺乏、TXA2合成酶缺乏等,影响PGG2和PGH2的形成和TXA2的合成,而血小板的释放反应必须有TXA2的参与。阿司匹林可抑制环氧化酶,其表现与本病相似,因而得名。患者从小就有出血倾向,也有因外伤或手术出血较多才被发现。实验室检查:血小板数量正常,出血时间轻度延长,血小板对玻珠的黏附正常,对花生四烯酸无聚集反应,其余基本同贮存池病。治疗与其他血小板功能障碍性疾病相似。

(六)Scott综合征

原称血小板第3因子(PF3)缺乏症。当血小板被激活时,血小板内膜的磷脂酰丝氨酸不能有效外翻,导致因子Ⅴa和因子Ⅹa无法与血小板结合,凝血酶原不能转化为凝血酶。Ca2+的内流障碍或其下游的移位酶(translocase)活性异常均可影响磷脂酰丝氨酸的翻转从而影响第二阶段的凝血过程。患者在受到外伤或者接受侵袭性操作时容易出血过多。血小板计数、黏附、聚集、释放反应均正常。血清凝血酶原时间缩短,多种诱导剂测定PF3有效性均降低。糖皮质激素可以改善出血症状,严重出血可输单采血小板悬液。

二、获得性血小板功能障碍性疾病

患者无出血病史及家族出血史,但有导致血小板功能障碍的原发病或服药史,发病机制复杂,发病率远高于先天性血小板功能缺陷性疾病,常影响患者的止血和血栓形成。常见病因如下

(一)药物

按作用机制分类:①影响血小板膜的药物:如ADP受体拮抗药噻氯匹定、氯吡格雷,GPⅡb/Ⅲa拮抗药阿昔单抗、替罗非班、依替巴肽,以及青霉素、头孢菌素、右旋糖酐等。上述药物通过阻断血小板膜受体和膜糖蛋白抑制血小板的黏附和聚集功能,部分通过抑制血小板的释放反应。②抑制血小板环氧化酶的药物:如阿司匹林、吲哚美辛、布洛芬、保泰松和苯磺唑酮等,使花生四烯酸不能合成前列环素(PGI2)和TXA2,影响血小板的释放功能。③作用于血小板环腺苷系统的药物:如双嘧达莫(潘生丁)、茶碱、咖啡因、前列环素、异丙肾上腺素等,通过抑制磷酸二酯酶或活化腺苷酸环化酶使血小板内cAMP增多,抑制血小板的聚集。④其他:包括肝素、链激酶、尿激酶、t-PA、硝酸甘油、维拉帕米、硝苯地平、速尿、奎尼丁、ACEI制剂、三环类抗抑郁药、吩噻嗪类药物、选择性5-HT再摄取抑制剂、全麻药氟烷、抗肿瘤药物普卡霉素(光神霉素)、柔红霉素以及造影剂等,均可影响血小板的功能,抑制血小板的聚集。

(二)疾病

常见于:①某些血液病:如骨髓增殖性肿瘤(MPN)由于血小板形态及膜糖蛋白异常、致密体和α颗粒及内容物减少(获得性贮存池病),出血及血栓形成是其主要并发症;异常球蛋白血症包括多发性骨髓瘤(MM)、华氏巨球蛋白血症(WM)及意义未明的单克隆丙种球蛋白病(MGUS)等,其出血不仅因血小板减少,还与异常蛋白覆盖于血小板表面,影响血小板黏附、聚集和释放功能有关;急性白血病和骨髓增生异常综合征(MDS),出血的主要原因是血小板减少,部分是由于血小板畸形伴颗粒异常,聚集功能异常及促凝活性降低。②尿毒症患者血浆中积聚的尿素等代谢产物损害血小板的黏附、聚集和释放功能。③其他疾病:如肝病的出血主要与凝血因子合成减少、纤溶亢进、血小板减少及并发弥散性血管内凝血等有关,但也发现其血小板膜上GPⅠb减少,引起血小板功能障碍。系统性红斑狼疮和其他免疫复合物疾病,可能与血浆或血小板上的IgG能抑制血小板聚集有关,提示为抗体介导的血小板功能异常。

治疗原则首要是处理原发病和停服有关药物,严重出血者应输单采血小板或血小板悬液。