英文名称 :hemorrhagic disease

出血性疾病指由于遗传性或获得性原因,出现止血、凝血及纤维蛋白溶解机制的缺陷或抗凝机制异常的一组疾病。该类疾病有以下特点:①自发性或轻微外伤出血难止;②出血常发生于多部位或非寻常部位;③病情反复发作,持续时间较长;④不能解释的手术或创伤时出血严重;⑤一般止血药物效果差,血液制品效果佳;⑥部分患者有明确的出血史或家族史。该组疾病病因复杂,在临床上占血液疾病的30%,近年来,随着分子生物学、免疫学和生物化学的发展,对其有更新的认识。

出血性疾病分遗传性和获得性两大类,以病理环节为基础分成以下类型。

(一)血管壁异常

因血管壁结构及其周围支撑组织功能异常或受损所致。遗传性包括遗传性毛细血管扩张症、巨大海绵状血管瘤、马方综合征等。获得性包括免疫性(过敏性)、感染性、化学性、代谢性及机械性紫癜。

(二)血小板异常

1.血小板数量减少

①生成减少,如再生障碍性贫血、免疫性血小板减少性紫癜(ITP)、急性白血病、肿瘤骨髓浸润等;②消耗过多,如弥散性血管内凝血(DIC)、血栓性血小板减少性紫癜(TTP)、溶血尿毒综合征(HUS)等;③破坏过多,如ITP、脾功能亢进等。

2.血小板增多症

反应性血小板增多症及骨髓增殖性疾病。

3.血小板功能缺陷

①先天性:A.黏附异常(巨血小板综合征、血管性血友病等);B.分泌异常(灰色血小板综合征、贮存池病等);C.活化异常(环氧化酶缺乏症、TXA2合成酶缺乏症等);D.聚集异常(血小板无力症等);E.促凝功能缺陷(PF3缺乏症)。②获得性:药物、尿毒症、免疫性疾病、肝病、白血病、骨髓增生异常综合征、骨髓增殖性肿瘤、异常蛋白血症及抗血小板抗体等。

(三)凝血因子异常

临床上以获得性因素为多见,主要包括:①重症肝病:缺乏纤维蛋白原,凝血酶原,因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ、ⅩⅢ等;②维生素K依赖性因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏,见于胆道疾病、广谱抗生素长期应用,口服抗凝剂等。

遗传性因素最多见的是血友病A(因子Ⅷ缺乏);其次是血友病B(因子Ⅸ缺乏),遗传性凝血因子Ⅺ缺乏症,纤维蛋白原和凝血酶原疾病,包括活性下降和抗原性异常,因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ、Ⅻ、ⅩⅢ,激肽释放酶原及高分子量激肽原缺乏症,家族性复合性凝血因子缺乏症等。

(四)纤维蛋白(原)溶解亢进

获得性包括原发性和继发性两种。所谓原发性者指组织型纤溶酶原激活物(t-PA)或尿激酶型纤溶酶原激活物(u-PA)释放入血(前列腺、甲状腺、胰腺手术过度挤压)或抗纤溶酶活性降低(肝病、肿瘤)所致纤溶亢进;继发性指凝血反应启动后,因子Ⅻa激活激肽释放酶原生成激肽释放酶,后者激活纤溶系统,同时纤维蛋白沉积于血管内皮细胞表面导致t-PA的释放,见于DIC及各种血栓性疾病。

先天性少见,包括α2-纤溶酶抑制物(α2-PI)缺乏症、纤溶酶原活化物抑制物(PAI)缺乏症等。

(五)病理性抗凝物质过多

因子Ⅷ抑制物;获得性因子Ⅸ、Ⅺ、Ⅴ、ⅩⅢ抑制物;狼疮样抗凝物质;组织因子抑制物;高肝素血症等。

(六)复合因素引起的出血性疾病

临床上较常见的为各种致病因素导致的DIC和重症肝病引起的出血。

正常的止血由三个过程组成。初级止血(一期止血)依赖于血小板的激活,形成血小板栓子(白色血栓);次级止血(二期止血)依赖于凝血机制参与,形成纤维蛋白凝块(红色血栓);纤维蛋白溶解在于清除纤维蛋白,恢复正常血流。

(一)血管壁的止血功能

参与止血作用的血管主要有小动脉、小静脉和毛细血管。

1.血管壁的结构

其基本结构分为内膜、中膜和外膜层。内膜层由内皮细胞组成,内皮细胞有一种特异的细胞器被称为棒杆状小体或Weibel-Palade小体,是血管性血友病因子(von Willebrand factor,vWF)贮存加工的场所。内皮细胞还合成和分泌的分子包括血小板活化因子(platelet activating factor,PAF),凝血酶敏感蛋白(thrombospondin,TSP),纤维连接蛋白(fibronectin,Fn),纤溶酶原激活物抑制剂-1(plasminogen activator inhibitor-1,PAI-1),凝血酶调节蛋白(thrombomodulin,TM)和层素(laminin,Ln)。vWF参与血小板与血管基底膜的黏附,内皮细胞表面的糖萼(glycocalyx)蛋白是多种受体所在部位。

血管内皮细胞结构和功能完整时,前列环素和一氧化氮作为强烈的血管扩张剂在局部起到了对血小板的抑制作用。但在血管损伤处,这些活性物质减少,为血小板的黏附聚集提供了基础。

中膜层介于内皮细胞和外膜层之间,包括基底膜,微纤维,Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型胶原,平滑肌和弹力纤维。基底膜是一种胶原蛋白,支撑内皮细胞及诱导血小板的黏附和聚集,并启动内外源性凝血过程;平滑肌和弹力纤维参与血管的收缩功能。内皮细胞和中膜层均可表达组织因子(tissue factor,TF),启动外源性凝血过程。

外膜层由结缔组织构成,是血管与组织之间的分界层。

2.血管壁的止血功能

(1)增强收缩反应:

血管损伤时,通过神经轴突反射和缩血管活性物质,如内皮素-1(endothelin-1,ET-1)、儿茶酚胺、血管紧张素、血栓烷A2(thromboxane A2,TXA2)及 5-羟色胺(5-HT)的释放使受损血管收缩以利止血。

(2)激活血小板:

主要通过三个途径:vWF的作用;PAF,迄今所知最强的血小板诱聚剂;TXA2,除收缩血管外,尚能促进血小板黏附、聚集和活化。在上述因子的作用下,以血管内皮细胞下胶原的暴露为基础,使血小板发生黏附和聚集,形成血小板栓子。

(3)激活凝血系统:

胶原的暴露激活凝血因子Ⅻ、血管内皮细胞表达Ⅺ/Ⅺa活性,并结合活化的Ⅹa加速内皮细胞表面凝血酶原的激活;内皮细胞表达TF;分别启动内、外源性凝血过程。

(4)抑制纤溶:

通过血管内皮细胞合成分泌PAI-1实现。

(5)增高局部血黏度:

通过激活凝血因子Ⅻ和激肽释放酶原,生成激肽;激活血小板释放血管通透性因子;两者的作用使血管通透性增加、血浆外渗、血液浓缩、血黏度增高,血流缓慢,有利于止血。

(二)血小板的止血功能

1.血小板结构和生化组成

电镜下,血小板由表面结构、骨架、细胞器和特殊膜系统四部分组成。

(1)血小板表面主要由糖萼蛋白和细胞膜组成。糖萼蛋白由糖蛋白和糖链部分组成,是许多血小板膜受体(ADP、肾上腺素、胶原、凝血酶)的所在部位;细胞膜主要由蛋白质和脂质组成,其中膜脂质磷脂酰丝氨酸主要分布在内侧面,在血小板激活时转向外侧,可能为血小板第3因子(platelet factor 3,PF3)的主要成分;膜蛋白主要为糖蛋白,其中GPⅠb/Ⅸ参与血小板的黏附,GPⅡb/Ⅲa与血小板聚集有关,GPⅠa/Ⅱa是胶原的受体,GPⅠc/Ⅱa为Fn的受体,GPⅣ是TSP的受体,GPⅤ参与血小板的黏附。主要血小板膜糖蛋白见扩展阅读1。

扩展阅读1 主要血小板膜糖蛋白

(2)骨架系统包括微管和微丝,前者维持血小板的形状,后者的肌动蛋白细丝和肌球蛋白粗丝构成血小板的收缩蛋白,参与了血小板的收缩、伪足形成和释放反应。

(3)电镜下血小板内有许多细胞器,其中重要的是α颗粒、致密(δ)颗粒、溶酶体(γ)颗粒。

1)α颗粒中主要活性物质:①β-血小板球蛋白(β-thromboglobulin,β-TG),可抑制血管内皮细胞产生PGI2,促进血小板的聚集;②血小板第4因子(platelet factor 4,PF4),中和肝素的抗凝活性,减慢凝血酶的灭活,促进血栓形成;③TSP,是血小板α颗粒的主要糖蛋白,促进血小板的聚集;④血小板源生长因子(platelet derived growth factor,PDGF),在凝血酶作用下释放,刺激成纤维细胞和肌细胞生长和分裂,参与动脉粥样硬化的发生;⑤Fn,在血小板受凝血酶或胶原刺激后释放于膜表面,介导血小板对胶原的黏附反应。

2)δ颗粒含有:①ATP和ADP,前者维持血小板形态、功能和代谢活动,后者促进血小板的聚集和释放;②5-HT,接受凝血酶的刺激,促进血小板的聚集和血管收缩。

3)γ颗粒含有多种酸性水解酶和组织蛋白酶,是血小板的消化结构。

4)血小板的特殊膜系统主要包含开放管道系统(open canalicular system,OCS)和致密管道系统(dense tubular system,DTS)。OCS是血小板内与血浆物质交换的通道,DTS参与花生四烯酸代谢、前列腺素的合成、血小板的收缩活动和释放反应。

2.血小板的止血功能

(1)黏附功能:

血小板黏附(platelet adhesion)是指血小板黏着于血管内皮下组分和其他异物表面的功能,血小板膜糖蛋白GPⅠb~Ⅸ作为vWF受体,通过vWF和内皮下胶原结合来实现。

(2)聚集功能:

黏附的血小板发生“释放反应”,释放出储存颗粒组分如二磷酸腺苷(ADP),并通过环氧化物酶反应由花生四烯酸合成血栓烷A2。ADP、TXA2和其他因子共同作用,活化更多的血小板。活化的血小板以形成表面GPⅡb~Ⅲa的形式,把结合的位点暴露给纤维蛋白原。激活的血小板在Ca2+存在的条件下,膜糖蛋白GPⅡb~Ⅲa作为纤维蛋白原受体,通过纤维蛋白原、vWF、Fn形成血小板聚集(platelet aggregation)。

(3)促凝功能:

指血小板参与凝血的过程。PF3促凝活性,特指PF3参与凝血因子Ⅸa-Ⅷa-Ca2+和Ⅹa-Ⅴa-Ca2+复合物的形成;接触产物生成活性(contact product-forming activity,CFPA),血小板受ADP或胶原刺激后,CFPA从血小板膜磷脂成分释放,激活因子Ⅻ;胶原诱导的凝血活性(collagen induced coagulant activity,CICA),血小板受 ADP或胶原刺激后,CICA 从血小板膜磷脂成分释放,激活因子Ⅺ;α颗粒中凝血因子(Ⅴ、Ⅺ、纤维蛋白原)的释放。

(4)释放反应:

指血小板在活化中由于病理因素或诱导剂作用将其颗粒内容物通过OCS释放到细胞外的过程。β-TG、PF4、血栓烷素 B2(TXB2)、血小板颗粒膜蛋白-140(GMP-140)已作为检测血小板活化分子标志物。

(5)血块收缩功能:

通过激活血小板的肌动蛋白细丝和肌球蛋白粗丝的相互作用形成的血小板伪足向心性收缩来完成。

(6)维护血管内皮的完整性:

血小板填充血管内皮细胞脱落形成的孔隙,参与血管内皮细胞的再生和修复,增加血管壁的抗力,减低血管壁的通透性和脆性。

(三)血液凝固

1.凝血因子的特性

凝血因子迄今已知至少有14种,包括经典凝血因子12个和激肽系统2个,经典凝血因子采用罗马数字命名。除Ⅳ因子是钙离子外,其余均为蛋白质;除Ⅲ因子存在于组织外,其余均存在于血浆中。凝血因子的特性见扩展阅读2。

扩展阅读2 凝血因子的特征

2.凝血过程的瀑布学说

凝血反应是凝血因子通过酶促反应而相继被激活,以瀑布效应形成纤维蛋白的过程。

(1)内源性凝血途径:

指从FⅫ被激活到FⅩa形成的过程。血浆中FⅫ以酶原形式存在,带负电荷的异物表面或损伤的血管内皮下成分与之接触,即可激活FⅫ成为FⅫa(接触激活);FⅫa将前激肽释放酶(prekallikrein,PK)激活为激肽释放酶(kallikrein,KK),KK可反馈地通过酶解方式激活FⅫ(液相激活)。FⅫa激活FⅪ成为FⅪa,在此过程中,高分子量激肽原(high molecular weight kininogen,HMWK)发挥辅因子作用。FⅪa在 Ca2+存在下,激活 FⅨ为 FⅨa。 FⅨa、FⅧa和 Ca2+在活化的血小板提供PF3作用下形成FⅩ激活复合物,该复合物激活FⅩ成为 FⅩa。

(2)外源性凝血途径:

血管内皮细胞受损或组织损伤,均能将TF释放入血;或者作为一种跨膜蛋白,TF表达于血管内皮细胞表面。TF作为辅因子与FⅦ结合形成FⅦ/TF复合物,该复合物被血液中痕量FⅩa激活形成FⅦa/TF,后者正反馈激活FⅩ形成FⅩa。

(3)共同通路:

FⅩa在FⅤa和Ca2+存在条件下,以活化血小板提供的PF3为磷脂表面,形成凝血酶原酶复合物,该复合物由FⅩa首先水解凝血酶原(FⅡ)分子精氨酸271-苏氨酸272肽键,释放出源于分子氨基端的片段,即凝血酶原碎片1+2(F1+2)后,形成尚不具备酶解活性的前凝血酶2(prothrombase 2);前凝血酶2仍为单链分子,再经FⅩa进一步作用于精氨酸320-异亮氨酸321肽键,形成含有A、B两条多肽链的凝血酶(FⅡa,thrombin)。FⅡa先后裂解纤维蛋白原2条 Aα链的氨基端精氨酸16-甘氨酸17肽键和2条Bβ链的氨基端精氨酸14-甘氨酸15肽键,相继脱下含16个氨基酸残基的纤维蛋白肽A与含14个氨基酸残基的纤维蛋白肽B(FPA,FPB)后形成纤维蛋白单体,单体间通过自动聚合形成可溶性纤维蛋白单体复合物,该复合物在FⅩⅢa作用下形成交联,产生非可溶性纤维蛋白,完成血液凝固过程。F1+2、FPA、FPB作为体内凝血激活状态分子标志物,而用于对机体凝血过程激活的预测。

3.经典凝血途径的修正

经典的瀑布学说认为接触激活相是内源性途径的始动阶段,内源性途径是生理性止凝血过程的主要途径,外源性途径是次要的或辅助性的。

研究表明:内源性凝血过程中的接触激活不参与生理性止血,而主要与病理条件下(如内毒素血症致DIC)血压降低和炎症反应有关。因为KK作用于HMWK使之生成缓激肽,缓激肽通过刺激血管内皮细胞释放内皮衍生松弛因子(endothelial derived relaxing factor,EDRF)与PGI2引起血管扩张,说明接触激活是DIC引起低血压休克的基本原因;其次FⅫa与KK对白细胞具有趋化效应,且能激活补体系统,故与炎症反应的发生发展有关。另有研究发现,FⅦ缺陷可导致严重出血倾向;补充FⅦ或应用组织因子通路抑制物(tissue factor pathway inhibitor,TFPI)单克隆抗体可以纠正血友病A(FⅧ缺陷)的出血倾向。因此,Davie与Broze对经典的瀑布学说进行了修正,认为凝血过程分为两个阶段,首先是启动阶段,确认生理性止血过程是由组织因子启动,由于TFPI的作用,只可能形成少量凝血酶,不足以完成凝血过程;然后是放大阶段,即少量凝血酶反馈激活血小板与FⅪ,激活内源性凝血过程。在病理性止血过程中,凝血过程是由于内皮细胞或单核细胞在损伤、感染、内毒素、细胞因子、缺氧作用下表达产生TF而启动的,组织因子在凝血过程中属于主角地位。目前一般认为,外源性凝血途径在体内生理性凝血反应的启动中起关键性作用,组织因子被认为是生理性凝血反应的启动物,而内源性凝血途径对凝血反应开始后的维持巩固阶段可能发挥作用(图1)。

图1 凝血过程瀑布学说

引自:实用内科学.第16版.ISBN:978-7-117-32482-3

(四)抗凝系统的作用

体内凝血的启动及凝血因子的活化,同时引起凝血抑制物的干预。体内抗凝系统大致可分为两个方面:细胞抗凝机制和体液抗凝机制。前者指单核巨噬细胞系统对激活的凝血因子、凝血酶原酶复合物及可溶性纤维蛋白单体的吞噬作用,而后者主要包括以下方面。

1.抗凝血酶系统

曾称为抗凝血酶-Ⅲ和肝素辅因子Ⅰ,是最重要的抗凝因子,主要作用机制是其羧基端一个精氨酸残基与丝氨酸蛋白酶活性部位丝氨酸相结合,从而形成一个1∶1不可逆的共价复合物,主要灭活凝血酶,尚能抑制FⅩa、Ⅸa、Ⅺa、Ⅻa。肝素主要作用于抗凝血酶的赖氨酸残基而放大其抗凝血酶活性。

2.蛋白C系统

主要包括蛋白 C(PC)、蛋白 S(PS)、凝血酶调节蛋白(TM)和蛋白C抑制物。PC在凝血酶作用下形成活化的蛋白C(APC),主要能灭活凝血辅因子FⅤa、FⅧa;阻碍因子Ⅹa与血小板结合;促进纤维蛋白溶解;PS主要通过加速APC对FⅤa的灭活而发挥作用;TM固定于胞膜上,本质是凝血酶受体,在Ca2+存在的条件下,加速PC的活化。

3.TFPI系统

直接抑制FⅩa,并以依赖FⅩa形成在Ca2+存在的条件下,抑制TF/FⅦa复合物。

4.其他

包括肝素辅因子Ⅱ、肝素、α2巨球蛋白、α1抗胰蛋白酶等。

(五)纤维蛋白溶解系统

纤溶系统主要由纤溶酶原和纤溶酶、纤溶酶原激活剂、纤溶抑制物组成;机体对纤维蛋白的清除主要依靠纤溶酶对纤维蛋白的降解。纤溶系统的激活主要包括:①内激活途径,凝血接触激活中产生FⅫa及FⅫa碎片(Ⅻf)激活PK形成KK,KK激活纤溶酶原成纤溶酶;②外激活途径,血管内皮细胞在各种病理因素作用下释放t-PA从而激活纤溶酶原,此过程受到纤溶酶原活化剂抑制物(PAI-1)调节;③外源性激活途径,将体外的激活纤溶系统的制剂链激酶(SK)、尿激酶(UK)、重组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)注入体内激活纤溶系统达到溶栓目的。原发性纤溶亢进主要由外激活途径完成,而继发性纤溶亢进由内、外两条激活途径实现。

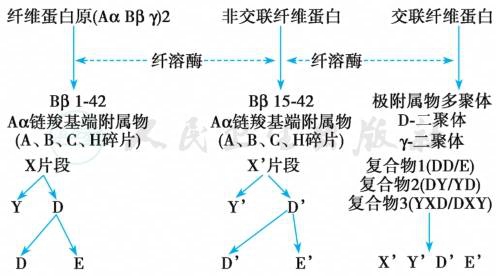

纤维蛋白(原)降解产物(FDP)见图2。

图2 纤维蛋白(原)降解产物FDP

引自:实用内科学.第16版.ISBN:978-7-117-32482-3

出血性疾病的检测项目和技术已达到基因诊断水平。从众多检验项目中提出一组适用于初诊患者的过筛,并有助于进一步确定检验项目的选择。

(一)毛细血管-血小板型止血缺陷

1.筛选试验

常用出血时间(BT)和血小板计数(PLT)。BT和PLT均正常:除正常人外,多数是血管性紫癜;BT延长伴PLT减少:多数是血小板减少性紫癜;BT延长伴PLT增多:多数是血小板增多症伴功能异常;BT延长伴PLT正常:多数是血小板功能异常或某些凝血因子缺陷所致。

2.血小板功能检测

黏附功能:血小板黏附试验(PAdT);聚集功能:血小板聚集试验(PAgT);释放反应:β-TG、PF4、GMP-140、TSP、5-HT 测定;花生四烯酸代谢:TXB2、cAMP/cGMP测定等;收缩蛋白试验:血块收缩时间等;促凝活性:PF3有效性(PF3aT)测定。

(二)凝血障碍-抗凝物质型止血缺陷

1.筛选试验

常用活化的部分凝血活酶时间(APTT)、血浆凝血酶原时间(PT)和凝血酶时间(TT)和纤维蛋白原定量。APTT模拟内源性凝血过程,主要反映因子Ⅴ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ的变化;PT模拟外源性凝血过程,主要反映因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ的变化;TT延长表明纤维蛋白原减少或血浆存在抗凝物质。通过正常血浆的纠正试验,可以初步判断出凝血因子的缺乏或者抗凝物质的出现。

(1)APTT和PT均正常:

除正常人外,仅见于因子ⅩⅢ缺乏症。

(2)APTT延长伴PT正常:

多数是内源凝血途径缺陷,若临床上有出血倾向,为血友病(A、B),遗传性凝血因子Ⅺ缺乏症,循环中出现抗因子Ⅷ、Ⅸ或Ⅺ抗体,血管性血友病等;若临床上无出血倾向,则为因子Ⅻ、激肽释放酶原、高分子量激肽原缺乏。

(3)APTT正常伴PT延长:

多数是外源凝血途径缺陷,见于遗传性或获得性因子Ⅶ缺陷症,其中获得性者常见于肝病、维生素K缺乏、循环中因子Ⅶ抗体出现和口服抗凝剂等。

(4)APTT和PT均延长:

多数是由于共同途径凝血缺陷所引起的出血性疾病。如遗传性和获得性因子Ⅹ、Ⅴ、凝血酶原和纤维蛋白原缺陷症。获得性者主要见于肝病和DIC、口服抗凝剂、循环中抗凝血因子(Ⅹ、Ⅴ和凝血酶原)抗体出现及肝素治疗时。为明确病因,应进一步选择TT和纤维蛋白原(Fg)定量。①TT正常:Ⅹ、Ⅴ、凝血酶原缺陷,见于肝病、维生素K缺乏。②TT延长和Fg下降(<0.75g/L):低或缺乏纤维蛋白原血症。③TT延长和Fg正常(或不低于0.75g/L):血浆中存在抗凝物质。此时如果延长的TT可被甲苯胺蓝所纠正,表明肝素样物质增多;反之,表明FDP增多。

(5)凝血障碍与血小板异常共存:

如血管性血友病、DIC等。

对系统性止血障碍性疾病的初步筛查应该包括BT、PLT、APTT和PT。所有四项结果均正常,实际上已可排除任何有临床意义的系统性凝血功能障碍性疾病,但也有一些必须关注的例外。如因子ⅩⅢ缺乏症可有严重的出血倾向,但筛查试验是正常的;由于敏感性的原因,PT和APTT只能检出严重的涉及因子水平在正常的30%以下的凝血因子缺陷。疑为轻度的凝血因子缺乏时,尚需做凝血因子水平(活性)检测。

PT和APTT延长除表明一种或以上的凝血因子缺乏,尚有抑制物存在的可能,此种抑制物常为相应凝血因子抗体。区分这两种可能性,可行混合正常血浆纠正试验。

2.凝血因子检测

(1)凝血因子促凝活性(F∶C)和抗原性(F∶Ag)测定:

包括Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ。

(2)vWF相关试验:

vWF 抗原测定(vWF∶Ag),瑞斯托霉素辅因子活性测定(vWF∶RcoF),瑞斯托霉素诱导的血小板凝集试验(RIPA),vWF多聚体分析等。

(三)纤维蛋白溶解亢进出血的实验诊断

1.筛选试验

常用纤维蛋白(原)降解产物(FDP)和D-二聚体(D-D)测定。FDP是血液循环中纤维蛋白(原)在纤溶酶作用下生成的 X(x)、Y(y)、D(d)、E(e)碎片,含量增高反映纤溶系统的激活。D-二聚体是交联纤维蛋白的降解产物,其表明纤维蛋白的形成及溶解的发生,理论上可用于原发性纤溶和继发性纤溶亢进的鉴别。

(1)FDP和D-D均正常:

表示纤溶活性正常。

(2)FDP阳性伴D-D阴性:

理论上只见于纤维蛋白原被降解,而未有纤维蛋白降解,见于原发性纤溶。实际上在肝病、术后大出血、重症DIC、纤溶初期、剧烈运动后、类风湿因子阳性、抗Rh(D)抗体存在条件下,可出现FDP假阳性。

(3)FDP阴性伴D-D阳性:

理论上只见于纤维蛋白被降解,见于血栓栓子自发性溶解。而在DIC、动静脉血栓形成和溶栓治疗后,可出现FDP假阴性。

(4)FDP和D-D均阳性:

纤维蛋白原和纤维蛋白同时被降解,见于继发性纤溶,如DIC和溶栓治疗。

2.纤溶功能检测

(1)t-PA(活性及抗原性)和u-PA测定。

(2) 纤溶酶原活性(PLG∶a)和抗原含量(PLG∶Ag)测定。

(3)纤溶酶原激活抑制物(PAI)测定和α2-抗纤溶酶(α2-PI)测定。

(四)分子标志物检测

1.血管内皮细胞受损

血浆ET-1;TM抗原及活性检测。

2.血小板激活

β-TG;PF4;GMP-140;TXB2。

3.凝血因子活化

F1+2;FPA;可溶性纤维蛋白单体复合物(SFMC)。

4.抗凝和纤溶

凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物(TAT);纤维蛋白肽Bβ1-42和Bβ15-42。前者为纤维蛋白原降解产物,后者见于纤维蛋白降解。

(五)整体检验(global assay)

常规出凝血功能筛选试验如血小板计数不能提供血小板功能;APTT、PT只反映凝血起始阶段少量凝血酶的形成,并不能反映血栓强度、纤溶活性等信息;况且这些体外试验的温度、pH、血小板水平与体内环境有所不同,不能真实反映体内的凝血状态;因此该类检测结果和临床出凝血功能判断相关性差,不能真实反映体内状态。血栓弹力图(thromboelastograghy,TEG)采用微量全血检测血小板、凝血因子、纤维蛋白原、纤溶系统之间的相互作用,提供有关整个凝血过程的动态、连续监测,准确地提供患者体内的止血、凝血、纤溶状态并对原因作出初步判断。

(一)毛细血管-血小板型止血缺陷

局部治疗包括压迫冷敷、凝血酶及吸收性明胶海绵应用;降低血管壁脆性和通透性的药物主要有:芦丁(rutoside),属黄酮类,可增强毛细血管壁抗力;卡巴克络(carbazochrome),可增强毛细血管及周围组织中的酸性黏多糖,降低血管壁通透性;酚磺乙胺(dicynone),增强血小板黏附、降低血管壁通透性;维生素C,作为羟化酶辅酶参与胶原组织中脯氨酸和赖氨酸羟化;肾上腺皮质激素可降低血管壁脆性和通透性。另外可选用血管收缩药如垂体后叶素等。

促进血小板生成药物,如:血小板生成素(thrombopoietin,TPO)或TPO受体激动剂可刺激巨核细胞生成血小板;白细胞介素11(IL-11)可促进巨核细胞成熟,增加外周血小板的数量;酚磺乙胺尚有促进血小板由骨髓释放作用。

增强血小板功能药包括:巴曲酶(血凝酶、batroxobin、reptilase)为血液凝固酶,促进血小板活化,诱导血小板聚集。

肾上腺皮质激素、免疫抑制剂、大剂量免疫球蛋白、脾切除治疗免疫性血小板减少症有效见本篇第七章第五节“原发免疫性血小板减少症”。

血小板输注,适应证为严重血小板减少症(≤20×109/L)和/或血小板功能缺陷。

(二)凝血障碍-抗凝物质型止血缺陷

维生素K参与因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的合成。血浆及凝血因子制品主要有:新鲜冷冻血浆,指新鲜全血去红细胞于6小时内冷冻至-18℃,富含因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ;冷沉淀物,新鲜冷冻血浆于4℃融化时产生,富含因子Ⅰ、Ⅷ、Ⅻ、vWF、Fn;纤维蛋白原制剂;因子Ⅷ浓缩物;vWF浓缩物;因子Ⅸ浓缩物;凝血酶原复合物浓缩物(PCC)富含因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ;其适应证包括严重肝病、血友病、维生素K 缺乏、DIC,首次剂量一般为40U/(kg•d),维持量为15~20U/(kg•d)。凝血因子缺乏的补充治疗见扩展阅读4。

扩展阅读4 凝血因子缺乏的补充治疗

基因重组的FⅧ、FⅦ的临床应用见相应章节。

针对病理性循环抗凝物质的治疗包括硫酸鱼精蛋白,适用于肝素过量、重症肝病;肾上腺皮质激素和免疫抑制剂的应用;补充大剂量凝血因子以中和抗体;血浆置换。

(三)纤维蛋白溶解活性增强

氨基己酸(EACA),竞争性抑制纤溶酶原与纤维蛋白的结合,使纤溶酶原不被其活化剂激活,用于全身纤溶亢进(高纤溶酶血症、肝病、肿瘤、手术),局部纤溶亢进(节育环月经过多、蛛网膜下腔出血、前列腺术后);同类药物有氨甲苯酸(PAMBA)和氨甲环酸(AMCA)。