英文名称 :essential thrombocythemia

原发性血小板增多症(essential thrombocythemia,ET)系主要累及巨核细胞系的MPN。其特征为外周血中血小板持续增多,且伴功能异常,骨髓中巨核细胞过度增殖,临床表现有自发出血倾向及或有血栓形成,约半数患者有脾大。年发病率为(1~2.5)/10万。中位发病年龄60岁(范围2~90岁),好发于50~70岁。女∶男为1.3∶1。

ET的发病机制仍不明确,JAK2 V617F突变发生率为23%~57%,MPL W515L/K基因突变见于3%~5%的ET和8%~10%的PMF患者。在67%~82%的ET和80%~88%的PMF患者中检测到钙网蛋白(calreticulin,CALR)基因突变。CALR突变可激活JAK-STAT信号传导通路,并可能存在其他分子机制。

其出血机制是由于血小板量虽多,但有功能缺陷,如血小板黏附及聚集功能减退、释放功能异常、血小板第3因子活性降低、5-羟色胺减少等;部分患者有凝血功能异常,如纤维蛋白原、凝血酶原、因子Ⅴ、因子Ⅷ的减少,可能是由于凝血因子消耗过多引起。

活化的血小板产生血栓素,引起血小板强烈的聚集释放反应,形成微血管栓塞,进一步发展为血栓。

(一)血象

血小板计数超过450×109/L,多在(600~3 000)×109/L之间,最高可达20 000×109/L。血小板形态一般正常,但有巨大型、小型及畸形,常聚集成堆,偶尔见到巨核细胞碎片及裸核。白细胞计数可正常或增高,多在(10~30)×109/L,偶尔可达到(40~50)×109/L。

(二)骨髓象

有核细胞增生活跃或明显活跃,巨核细胞增生尤为显著,原始及幼稚巨核细胞增多,有大量血小板聚集成堆。

(三)血小板及凝血功能试验

出血时间延长,凝血酶原消耗时间缩短,血块退缩不良。血小板黏附功能及肾上腺素和ADP诱导的聚集功能均降低,但对胶原聚集反应一般正常。凝血酶原时间正常或延长,白陶土部分凝血活酶时间延长。

(四)生化

血尿酸、乳酸脱氢酶、血清酸性磷酸酶均增高,中性粒细胞碱性磷酸酶活性也增高。部分患者因血小板破坏,大量钾离子释放到血中,引起假性高钾血症。

(五)分子生物学

23%~57%的ET患者有JAK2基因突变,3%~5%有MPL基因突变,而在JAK2阴性的ET患者中67%~82%可检测到CALR基因突变。部分患者有21号染色体长臂缺失(21q-),也有报告21号染色体长臂大小不一的变异。

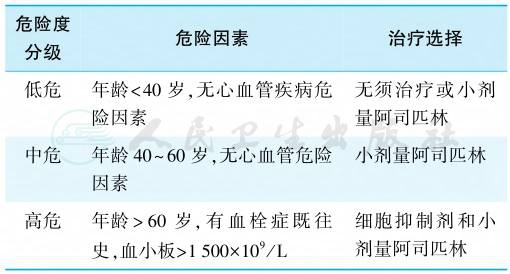

治疗目的是预防血栓及出血的发生。对初诊ET患者应判断是否存在心血管疾病危险因素,并给予相应的治疗(表3)。年轻无症状的患者如果血小板<1 500×109/L可以观察而不治疗,或谨慎使用骨髓抑制药物治疗。但必须强调的是这些低危的患者中也有较少比例的血栓形成发生率。

表3 ET患者危险分层及治疗选择

(一)抗血小板治疗

小剂量阿司匹林(100mg/d),若患者不能耐受或有阿司匹林使用禁忌证,可使用氯吡格雷抗血小板治疗。如发生血栓形成或栓塞,可用纤溶酶激活剂治疗。

(二)骨髓抑制性药物

高危ET(年龄>60岁,或者有血栓症史)应用羟基脲治疗,可以降低血栓形成风险,羟基脲剂量1~2g/d,分2~3次口服。血小板减少至正常时停药或改为维持量。

(三)干扰素

年轻患者的首选治疗药物。剂量为300万U/m2,每周3次,皮下注射。根据耐受性和治疗反应调整剂量。可伴有治疗相关的流感样症群和精神障碍,使用前应询问患者是否有精神障碍史。

(四)阿那格雷(anagrelide)

是喹唑啉的衍生物。可抑制巨核细胞成熟,使血小板产生减少。有效率为90%,是降细胞治疗的二线药物,推荐起始剂量0.5mg、每日2次,至少1周后开始调整剂量,维持血小板<600×109/L。剂量增加每周不超过0.5mg/d,最大单次剂量为2.5mg,维持剂量2.0~2.5mg/d。不良反应有头痛、体液潴留、直立性低血压、心悸、心动过速、心力衰竭等。

(五)血小板分离术

可以迅速减少血小板数量,改善症状。常用于胃肠道出血,妊娠及分娩、择期手术前。切脾是禁忌,因术后可致血小板明显增多,血栓形成。