英文名称 :renal aminoaciduria

肾性氨基酸尿是一组以肾小管对氨基酸转运障碍为主的肾小管病。

一、生理性氨基酸尿

血浆中氨基酸可自由通过肾小球基底膜而进入原尿,但绝大部分氨基酸在通过近端肾小管时被再吸收。再吸收率一般达98%~99%,甘氨酸与组氨酸稍差,各为95%~98%及90%~95%。故除这两种氨基酸外,其他氨基酸在尿中排出量均不多。在24小时尿中游离氨基酸总量为1.1g,结合氨基酸2.0g,后者水解后主要是甘氨酸(70%来自马尿酸),门冬氨酸和谷氨酸(分别来自门冬酰胺和苯乙酰谷氨酰胺)。尿中氨基酸排量与组成有很大个体差异,这主要同血浆中氨基酸浓度及肾小管再吸收功能有关。此外年龄、膳食、妊娠、遗传等因素亦有一定影响。

肾小管对氨基酸的再吸收机制尚未完全清楚,可能与葡萄糖相似,是靠肾小管上皮细胞刷状缘的载体来主动转运,也是一个需钠耗能的过程。葡萄糖、Na+及根皮苷对氨基酸再吸收有竞争性抑制作用。有作者认为细胞膜上丰富的γ谷氨酰胺转肽酶也参与转运过程,但其与载体、Na+的确切关系未明。此外某些碱性氨基酸还可能是通过被动扩散而被再吸收的。

二、病理性氨基酸尿

1.溢出性

亦有称为饱和性氨基酸尿(saturation aminoaciduria),是由于氨基酸代谢异常,血内浓度升高,超过肾阈而溢流排出。主要由于肝病和某些遗传性代谢病引起。

2.肾性

氨基酸在体内的代谢是正常的,但由于肾小管的转运功能障碍,尿中丢失氨基酸而导致氨基酸平衡失调。这与氨基酸转运有关的基因发生突变,或肾小管本身受损有关。

根据肾小管氨基酸转运缺陷的情况,将肾性氨基酸尿分为五种类型:①中性氨基酸(中性单氨基及单羧基氨基酸)转运系统缺陷,如Hartnup病;②二碱基氨基酸(赖氨酸、精氨酸、鸟氨酸和胱氨酸)转运系统缺陷,如典型的胱氨酸尿、二碱基氨基酸尿、高胱氨酸尿等;③亚氨基甘氨酸(包括脯氨酸、羟脯氨酸及甘氨酸)转运系统缺陷,如亚氨基甘氨酸尿;④二羧基氨基酸(包括天门冬氨基、谷氨酸)转运系统缺陷,如二羧基氨基酸尿;⑤β-氨基酸(包括牛磺酸、β-丙氨酸、β-氨基异丁酸)转运系统缺陷。下文将重点介绍几种由于肾小管遗传性氨基酸转运缺陷而致的肾性氨基酸尿。

3.普遍性氨基酸丢失

肾性氨基酸除以上述个别或组氨基酸尿形式出现外,也可表现为“全氨基酸尿”,即各组氨基酸转运系统都有障碍。常是继发性损伤的结果,且常伴有糖、 、钠、钾、钙等转运异常,从而引起氨基酸尿、糖尿、磷尿等。临床上称为Fanconi综合征。

、钠、钾、钙等转运异常,从而引起氨基酸尿、糖尿、磷尿等。临床上称为Fanconi综合征。

4.竞争性

氨基酸转运系统虽有特异性,即仅能转运相应一组的氨基酸,但也有特异性稍差而出现组间交叉转运,如中性氨基酸可以竞争抑制甘氨酸的再吸收,与碱性氨基酸也有互相竞争抑制作用。此外某些溢出性氨基酸尿,由于溢出过多,饱和了转运系统而影响了同组其他氨基酸的再吸收,出现了溢出性与竞争性氨基酸尿同时存在。

遗传性肾性氨基酸尿的类型

1.胱氨酸尿(cystinuria)

1810年Wallaston首次报道了胱氨酸尿的病例,多年来认为是先天性代谢异常所致,1951年Dent与Rose始确定本病是由于肾小管对胱氨酸及二碱基氨基酸的共同转运系统的先天缺损,十年后Milne又指出了空肠转运机制也有障碍,从而对本病有了较全面和正确的认识。本病少见,发病率为1∶7000,纯合子为1∶40000,两性无差别,但男性症状常较重,可能由于解剖特点易发生结石梗阻有关。虽出生即发病,如无家族史者,往往在20~30岁时因突然结石发作才获诊断,亦有迟至80岁才首次发作者。

胱氨酸尿是一种家族性常染色体隐性遗传病。系近端肾小管与空肠黏膜上皮细胞对胱氨酸及二碱基氨基酸(赖氨酸、精氨酸及鸟氨酸)有转运缺陷,纯合子患者尿中大量排出这些氨基酸,杂合子患者程度较轻或无排出。

正常人尿中胱氨酸/尿肌酐排量仅18mg/g。而胱氨酸尿患者则常达(630±64)mg/g,或0.5~1.8g/d,平均(0.98 ±0.38)g/d,为正常人的30倍。胱氨酸溶解度很低,在pH 为5~7时,每升尿中仅能溶解0.3~0.4g。故患者尿中易析出结晶形成结石,为导致本病临床表现的主要基础。

常见的相关疾病包括高尿酸血症、血友病、肌张力减退、视网膜色素变性、唐氏综合征、胰腺炎等。大多数患胱氨酸尿的小儿生长不受影响,部分表现为杂合子的患者可以没有明显临床症状,或只有暂时性胱氨酸尿。氰化硝普盐试验阳性,即显示尿为特征性的品红色。尿镜检可见特征性的胱氨酸结晶。离子交换色谱测定可发现过多的尿胱氨酸和阳离子氨基酸排出而血浆浓度正常。

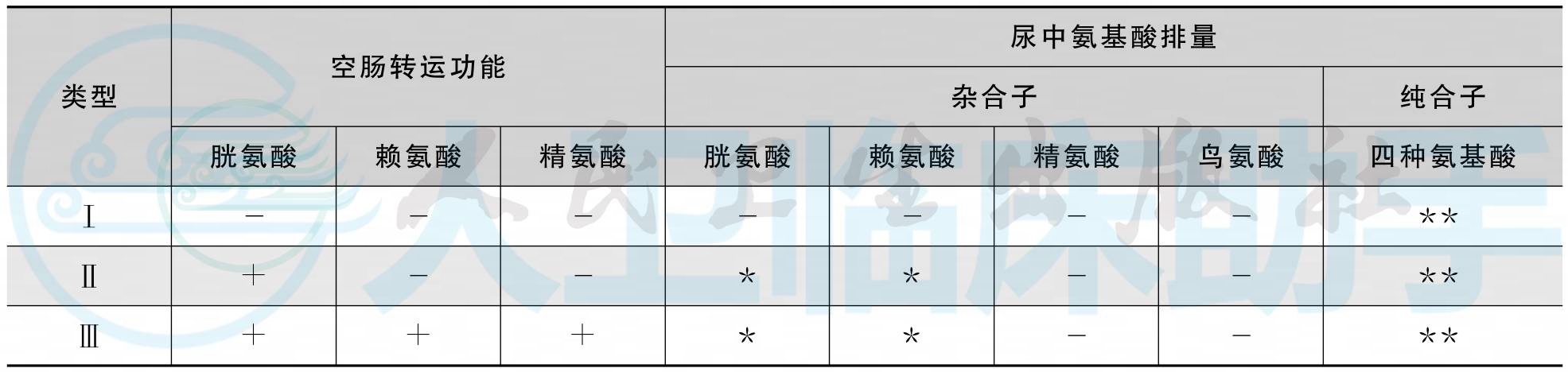

关于胱氨酸的分型,沿用Rosenberg等1966年提出的分型:根据有无空肠转运障碍及尿中氨基酸排量多少,可分为以下各类型(表1)。

表1 胱氨酸尿的分型

注:“-”:无障碍;“+”:有障碍;*升高;**明显升高

最近也有学者根据分子遗传学方面的新发现,提出将胱氨酸尿分为Ⅰ型和非Ⅰ型(为传统分型的Ⅱ、Ⅲ型)。Ⅱ型为不完全隐性遗传。

本病常因肾衰竭而死亡,与死于其他原因者相比,寿命缩短20~30年。故应争取早期发现,及时防治结石,减少并发症,患者仍能较长期存活。

积极降低尿中胱氨酸浓度,防治结石。具体措施是:①多喝水,特别是夜间也要保证一定入量,24小时应达4L;②碱化尿,使pH>7.6;③控制饮食中胱氨酸入量;④内服D-青霉胺(二甲基半胱氨酸),可与胱氨酸形成溶解度很大的L-半胱氨酸D-青霉胺二硫化物,日服2g,可使尿中游离胱氨酸减少50%。本药不仅有预防作用,且可溶解已形成的结石,但常有血清病样反应,一过性粒细胞减少、蛋白尿及可逆性肾病综合征等不良反应,故不宜作为常规应用药物。对症处理包括:控制继发感染,缓解梗阻症状,治疗肾功能不全等。

2.二碱基氨基酸尿(dibasic aminoaciduria)

为常染色体隐性遗传性疾病,系空肠及肾小管对二碱基氨基酸转运障碍,肾排出赖氨酸、鸟氨酸和精氨酸增加,而对胱氨酸转运正常。首例报道于1965年,1968年经Whelan及Scriver明确为新的独立的一种肾小管病。其临床表现有两型:Ⅰ型为无症状性二碱基氨基酸尿,纯合子可有智力减迟。Ⅱ型病例的二碱基氨基酸尿的程度较Ⅰ型严重,血中相应氨基酸多降低。最近认为这些患者的肝细胞也可能存在转运障碍,是由于缺乏底物精氨酸与赖氨酸而导致肝脏鸟氨酸循环障碍,不能去氨解毒,患者出现蛋白不耐受性,即在蛋白负荷后会引起高血氨症、呕吐、腹泻,甚至肝性脑病。患者可有肝脾肿大,生长与智力减退及发育迟缓。Ⅰ型病例无须治疗,纯合子可给补充精氨酸与赖氨酸,因有肠道转运障碍,口服常无效。Ⅱ型病例则应限制蛋白入量,以防止高氨血症。但亦有报导在充分补给精氨酸后,蛋白入量可以放宽,对促进智力与生长发育很有好处,应当给患者补充赖氨酸、精氨酸或瓜氨酸。

3.中性氨基酸尿(Hartnup病)

1956年Baron最早报道本病一个家族4例患者,并以首例患者姓氏命名为Hartnup病,又称为H病。中性氨基酸即单氨酸或单羧基氨基酸,包括色氨酸、苯丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、丙氨酸、丝氨酸、组氨酸、谷氨酰胺、天冬酰胺、苏氨酸。Hartnup病是指尿中除脯氨酸、羟脯氨酸和甘氨酸外的中性氨基酸排出增加。国外新生儿发病率为l∶16000。此病是常染色体隐性遗传疾病,系空肠黏膜与近端肾小管上皮细胞对单氨基单羧基氨基酸有转运障碍,中性氨基酸转运子B(0)AT1(SLC6A19)突变可导致本病发生。其中最重要的是色氨酸。由于色氨酸在空肠及肾小管再吸收不全,体内烟酰胺不足,而导致光感性糙皮病样皮疹。肠道内大量色氨酸、苯丙氨酸及酰胺酸大量降解.产生胺类过多,超过肝脏解毒功能而引起中枢神经中毒症状。分为三型:Ⅰ型肾和小肠均有病变;Ⅱ型仅肾有病变;Ⅲ型仅小肠有病变。

常于儿童期发病,症状常间歇发作,但成年后可自动缓解。主要表现为大便中有大量色氨酸及其他支链氨基酸、苯丙氨酸等。尿中有大量吲哚代谢产物如吲哚基-3-乙酸、尿蓝母。尿蓝母在尿中呈蓝色,小儿可表现为蓝尿布综合征。其他表现包括光感性糙皮病样皮疹,皮疹呈红色,干燥有鳞屑,或起泡渗出,见于暴露部位,如脸或前臂手背或小腿等处,暴晒后加重,对烟酰胺治疗有缓慢而良好的反应。偶有阵发性小脑共济失调,如眼震、复视、步态不稳、动作震颤、四肢不自主舞蹈动作等,重者可有昏厥,偶有精神症状,多短期发作,很少持续1周以上,缓解后不留后遗症;营养障碍,身材矮小,但智力正常或稍受损。

本病无特殊治疗,患者随年龄增长可自行缓解。经高蛋白饮食,补充烟酰胺可缓解粗皮病症状,维持健康。给予碳酸氢钠可促进吲哚代谢产物排出,减少肠道支链氨基酸的脱羧作用。如有小脑共济失调及精神病发作,禁用高蛋白饮食,静点葡萄糖补充热量。还可口服新霉素,杀灭肠道细菌。严重者还可以洗胃、清洁灌肠,以减少毒素的形成与吸收。

4.二羧基氨基酸尿

系小肠对谷氨酸与天门冬酸转运障碍所致,有两型:Ⅰ型伴肠转运障碍,有空腹低血糖及酮症酸中毒,有智力减退,可能与两重转运障碍、糖原贮存不足有关;Ⅱ型无肠转运障碍,临床无症状,于新生儿作筛选氨基酸尿时发现。空腹6~8小时后,这两种氨基酸在血与脑脊液中仍正常,说明正常小肠吸收功能可以代偿从尿中丧失的氨基酸。

5.亚氨基甘氨酸尿

是常染色体隐性遗传病,系肾对中性氨基酸(脯氨酸与羟脯氨酸及甘氨酸)转运障碍所致。一般无症状,偶有智力发展迟缓及脑脊液中蛋白增多。有四型,Ⅲ型的Tm与Fmin均降低,而Ⅳ型Tm正常。Ⅰ型有肠转运障碍而Ⅱ、Ⅲ型则无。Ⅲ型杂合子排甘氨酸尿而Ⅱ型则无。由此可见这些氨基酸不仅有共同转运系统,一定还有一个或以上特异转运系统。而且纯合子以共同转运系统损害为主,而Ⅲ型杂合子可能以甘氨酸特异系统有障碍为特征。

6.赖氨酸尿

1975年始有报道。肾与肠上皮细胞仅对赖氨酸转运有障碍,而对精氨酸、鸟氨酸及胱氨酸的转运均为正常。

7.蛋氨酸吸收不良综合征

1958年Smith首次报道。系肾及肠上皮细胞对含硫氨基酸转运障碍所致。主要表现为白发、水肿、发作性过度换气与智力减退。有明显蛋氨酸尿与其降解产物α-羟丁酸而具有干芹菜样特殊气味。尿中还有过量苯丙酮酸与酪氨酸。采用低量蛋氨酸饮食可改善症状与智力。

8.组氨酸尿

1977年才有报道,系肠上皮与肾对组氨酸转运障碍而引起智力减退。