英文名称 :acute interstitial nephritis

急性间质性肾炎(acute interstitial nephritis,AIN)是以肾间质的急性炎症和水肿为病理学特征,伴有急性肾小管功能障碍的肾损伤。据报道,AIN在所有肾活检的病例中占2%~3%,在急性肾损伤的活检病例中占10%~15%。

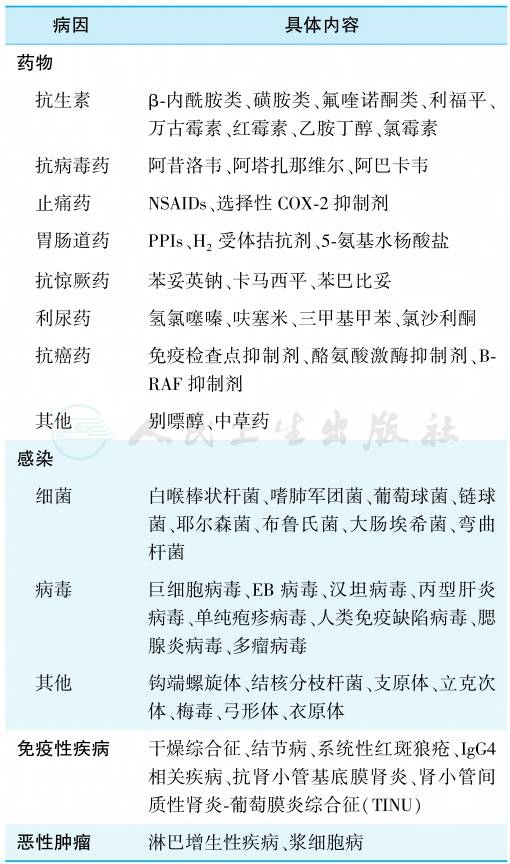

AIN的病因主要包括药物、感染、自身免疫性疾病和肿瘤。其中,70%~90%是由药物引起的(表1)。

表1 急性间质性肾炎的常见病因

PPIs.质子泵抑制剂。

引自:实用内科学.第16版.ISBN:978-7-117-32482-3

1.药物

引起AIN的药物种类和数量不断增加,但抗生素仍是药物性肾损最主要的原因,约1/3的药物相关性AIN是由抗生素引起的。多数情况下抗生素与其他药物联合给药,比如氨基糖苷类抗生素和非甾体抗炎药(NSAIDs)联合,一种药物的肾毒性会加重另一种药物的毒性作用。此外,大多抗生素主要通过肾脏排出体外,当肾功能不全时,药物的血浓度会明显升高。

最常见的青霉素半抗原是青霉素噻唑结合物,它是一个打开的β-内酰胺环,产生了额外的羧基,从而可以和蛋白质的氨基酸侧链和末端共价结合。青霉素原型和几乎所有的半合成青霉素及其衍生物均可发生这种反应。但头孢菌素类的结构较为复杂,其抗原决定簇除了β-内酰胺环外,还与其侧链的高分子致敏性聚合物有关。因此,青霉素类和头孢菌素类之间的交叉过敏反应并不常见。β-内酰胺诱导的AIN通常在用药后10~14天发生,患者可出现发热、皮疹、关节痛和嗜酸性粒细胞增多等全身症状,同时伴有AKI。实验室检查显示,约75%的患者有少量蛋白尿、血尿和白细胞尿。停药后,肾功能通常可恢复,但部分患者仍持续进展为慢性肾脏病。

与连续给药方案相比,利福平诱导的AIN可能更常见于接受间歇给药方案的患者,且与剂量相关。临床上除AKI之外,另有突然发热、胃肠道症状和肌痛以及溶血、血小板减少和转氨酶升高等肾外表现。尽管在患者血液中可检测到针对利福平的循环抗体,但多数情况下免疫荧光染色未见免疫球蛋白和补体的沉积,提示细胞介导的免疫反应在间质炎症中发挥主要作用。

非甾体抗炎药(NSAIDs)包括选择性环氧合酶-2(COX-2)抑制剂均可导致AIN,尤其当合并血容量不足、低心排血量或其他原因造成肾脏灌注不足,进一步增加AIN的风险。此外,高龄也是危险因素。NSAIDs阻断环加氧酶(COX),使花生四烯酸转向脂氧合酶的作用途径,从而增加了促炎性白三烯或环氧和羟基类花生酸的形成,后者导致免疫损伤。相比抗生素,NSAIDs相关的AIN更具隐蔽性,患者较少有发热、嗜酸性粒细胞增多和皮疹等临床表现。值得注意的是,NSAIDs在引起AIN的同时,其中3/4的病例可伴随类似微小病变的肾小球病变,表现为肾病综合征,这种情况通常见于50岁以上的患者,大多发生在用药后的几个月(平均6个月)。

自20世纪90年代初奥美拉唑上市以来,质子泵抑制剂(proton pump inhibitors,PPIs)的处方数量一直在增加,与此同时,至少有100例以上由PPIs导致的AIN被陆续报道。从开始用药到并发AIN的平均时间约11周。绝大多数患者症状轻微无特异性,然而研究发现,这些患者有可能在此之后逐渐演变为CKD,提示PPIs诱导的AIN可致永久性肾损伤。

别嘌醇诱导的AIN通常伴有皮疹和肝功能不全,有时可呈现严重的Stevens-Johnson综合征。这种过敏反应主要见于人白细胞抗原B58基因型患者。

近年来,癌症免疫疗法被广泛用于多种类型癌症的治疗,由此产生了一系列免疫相关不良事件(immune-related adverse events,irAEs),其中大多数是由产生疗效的相同的免疫机制诱发的。

正常肾脏足细胞产生大量血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF),与肾小球和肾小管内皮细胞和系膜细胞上的 VEGF受体(VEGF receptor,VEGFR)结合,维持这些细胞的正常功能和肾小球滤过膜的完整性。因此,所有针对VEGF和VEGFR的抗血管增生化疗药物都可能导致肾脏损伤,表现为高血压、蛋白尿、肾小球滤过率下降以及较为罕见的血栓性微血管病(TMA)。以表皮生长因子受体1(epidermal growth factor receptor 1,EGFR1)为靶点的抗血管增殖药如西妥昔单抗(cetuximab)、帕尼图单抗(panitumumab)和厄洛替尼(erlotinib)等对肾脏的影响主要表现为低镁血症,因为远曲小管中镁的再吸收部分依赖于基底外侧膜上的EGFR活性。

免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitors,ICIs)也可并发肾脏损害。如细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白4(CTLA-4)拮抗剂伊普利单抗(ipilimumab)可诱发AIN、足细胞病和低钠血症,而与程序性死亡受体-1(PD-1)抑制剂(如pembrolizumab-、nivolumab-)相关的肾损伤主要是AIN。CTLA-4拮抗剂引起的肾脏损害通常发生在用药早期(2~3个月),而PD-1抑制剂诱发的肾损伤往往在用药一段时间后(3~10个月)。ICIs并发的AKI可达9.9%~29%,多见于CTLA-4拮抗剂和PD-1抑制剂联合用药者。病理表现与其他药物诱导的AIN难以区分,糖皮质激素似乎能有效治疗这些药物引起的irAEs。

ICIs如何触发AIN的确切机制尚不明确。除了免疫检查点抑制剂可降低对潜在肾毒性药物的耐受阈值外,更重要的可能是ICIs使“自我耐受”机制丧失,从而触发了对肾脏自身抗原的免疫反应。众所周知,人类携带的一些自身反应性T细胞,可逃脱胸腺的阴性选择,而处于休眠状态,但在应用ICIs后被激活。因此,部分肾活检组织中可见CD4+T和CD8+T细胞大量浸润,以及外周血高度活化和增殖的T细胞以及一系列强烈的促炎细胞因子。炎症中的某些成分如IFN-γ,本可上调PD-L1表达,阻止过度免疫反应引起的靶器官损伤,但是免疫检查点抑制剂干扰了这种局部微环境的调节,使组织浸润的T细胞活化失控,造成靶器官损伤。

2.感染

细菌是引起感染相关性AIN最常见的病原微生物。AIN可因病原微生物直接侵袭肾实质而诱发,如急性细菌性肾盂肾炎、肾结核、真菌性肾炎、钩端螺旋体病等。全身性感染也可引起AIN。如HIV可因机会性感染、应用硫酸茚地那韦和磺胺类药物以及诱发免疫反应造成AIN。汉坦病毒引起的流行性出血热又称肾综合征出血热,以发热、出血、充血、低血压休克及肾脏损害为临床表现。其中,肾脏损害表现为伴有肉眼或者镜下血尿和蛋白尿的AKI。病理显示肾间质多型核白细胞、嗜酸性粒细胞和单核细胞的炎症性浸润以及肾血管淤血和间质出血,50%的患者可见颗粒状的免疫沉积物沿TBM沉积。

3.免疫性疾病

结节病、干燥综合征可在没有肾小球受累的情况下,引起肾小管间质炎症。前者表现为高钙尿症和高钙血症,后者可出现严重的低钾血症伴远端肾小管酸中毒。约2/3狼疮患者的肾活检中可见肾小管间质受累,免疫荧光染色显示免疫复合物沿TBM呈颗粒状沉积。IgG4相关疾病的肾脏损伤主要表现为以IgG4阳性浆细胞间质浸润和沿TBM的免疫沉积为特征的AIN,进一步可出现标志性的席纹状纤维化,同时,常伴有膜性肾病、肾脏炎性肿块或输尿管梗阻。

抗小管基底膜肾炎与膜性肾病均以男性为主,儿童期发病,可有镜下血尿和肾病范围的蛋白尿。不同的是,抗小管基底膜肾炎有肾小管功能的障碍(完全或者不完全的Fanconi综合征)、血清抗TBM抗体阳性以及进展到ESRD的不良预后。血清抗TBM抗体作用于近端小管基底膜中的抗原。膜性肾病可先于抗TBM肾炎发生,提示可能蛋白尿中的某些成分对肾小管间质性肾炎抗原进行了修饰,诱导产生了抗TBM抗体。肾小管间质性肾炎-葡萄膜炎(tubulointerstitial nephritis and uveitis,TINU)综合征与机体免疫功能紊乱相关,表现为AIN和眼葡萄膜炎。肾活检免疫荧光显示,IgG沿TBM线性或颗粒状沉积。儿童预后较好,肾功能常在几周内恢复正常。成人则预后不佳,皮质类固醇治疗有助于防止演变为慢性肾损伤。

4.恶性肿瘤

原发性肾淋巴瘤可致AKI,但较罕见。非霍奇金淋巴瘤和急性淋巴母细胞性白血病通常弥漫浸润肾实质,使双肾体积增大。多发性骨髓瘤和浆细胞病可因滤过的轻链阻塞肾小管管腔引起AKI。肾活检显示,这些梗阻的“管型”伴随着不同程度的小管损伤和坏死与典型的间质性肾炎的病理改变相似。

AIN以肾间质有明显的炎症细胞浸润,而肾小球和血管很少累及为特征。炎症的程度与肾功能下降密切相关。药物所致AIN以斑片状损害多见,常起始于肾皮质深部。

急性过敏性间质性肾炎,病变主要在皮质,可散在、局部或弥漫。浸润的炎症细胞主要是淋巴细胞,尤其是CD4+T细胞。嗜酸性粒细胞的数量在药物诱导的AIN中最为突出。炎症反应集中在小管上皮周围或者直接侵入其中(即所谓的小管炎)。严重病例可见小管上皮细胞变性、坏死、基底膜断裂,间质肉芽肿形成,但血管炎罕见。细胞外基质(ECM)增多,继之出现纤维化,这种变化早在急性期的第2周即可看到。在β-内酰胺相关的间质性肾炎中,可见IgG和补体线样沉积于TBM,产生Ⅱ型超敏反应。NSAIDs所致的AIN中,可伴有微小病变肾病,间质亦有炎性渗出与急性过敏性间质性肾炎类似。间质炎症的严重程度并不一定与临床表现相关,但如有一定程度的间质纤维化和小管萎缩,则提示预后不佳。

AIN的治疗取决于潜在病因。感染相关性AIN须积极抗感染治疗,如与恶性肿瘤相关,则应抗肿瘤治疗。在治疗自身免疫性疾病的同时,也可改善与此相关的AIN。

对药物性AIN而言,最重要的是早期发现、及时停药。换药时,应注意换成不同类别的药,而不是同一种药物的不同衍生物。停药或换药后,先观察一段时间(3~5天),若肾功能没有改善,可考虑使用类固醇激素。由于缺乏足够的随机对照临床试验,类固醇在AIN治疗中的作用还不肯定。然而,一些个例报道和回顾性调查表明,类固醇治疗后72小时内,可有临床症状改善,甚至肾功能恢复。泼尼松用量为1mg/(kg•d),口服2~3周,随后3~4周逐渐减量。若2~3周仍未好转,尤其是肾活检呈现免疫复合物沉积、伴有循环抗TBM抗体或有补体下降者,可加用免疫抑制剂,如环磷酰胺2mg/(kg•d),共4周,一般不超过6周。血浆置换仅用于对激素和环孢素无效的抗TBM抗体引起的AIN。

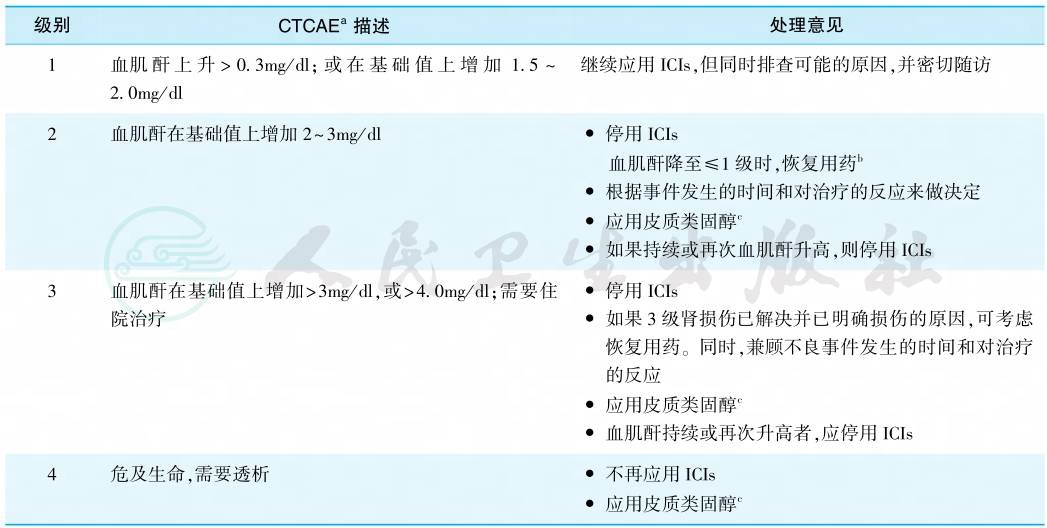

癌症免疫治疗的整个疗程都应监测肾功能。无论是抗血管增殖还是免疫检查点抑制剂ICIs引起的肾损伤,皮质类固醇都有一定的疗效(表3)。

表3 关于免疫检查点抑制剂(ICIs)引起的肾脏免疫相关不良事件(irAEs)的治疗建议

aCTCAE:The Common Terminology Criteria for Adverse Events,不良事件的通用术语标准。按CTCAE中“急性肾损伤”所列等级分级。b监测基础值上增加的血肌酐而非血肌酐的绝对值,尤其是原发肾癌或其他有肾脏病基础的患者。c持续性血肌酐升高≥2级且无其他明确的原因的患者,予皮质类固醇。剂量和时间根据损伤等级个体化。当血肌酐改善到等级1时,应逐渐减少皮质类固醇。

引自:实用内科学.第16版.ISBN:978-7-117-32482-3

AKI超过3周者,长期预后不佳。年龄越大,预后越差。此外,致病因素、病程长短、间质炎症的严重性和纤维化程度以及治疗是否及时、适宜均影响AIN疗效和预后。