英文名称 :urinary tract infection

中文别名 :尿路感染

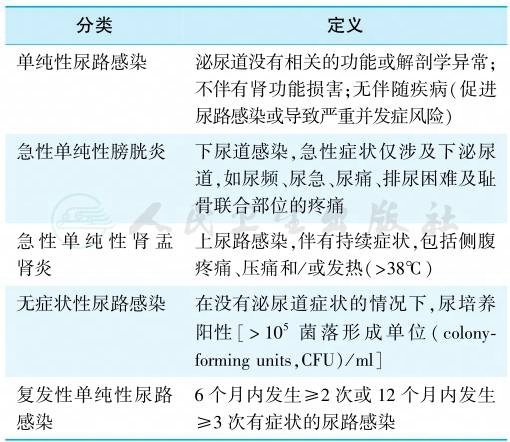

泌尿道感染(urinary tract infection,UTI)又称尿路感染,是肾脏、输尿管、膀胱和尿道等泌尿系统各个部位感染的总称。泌尿道感染十分常见,每年影响全球1.5亿人,因尿路感染致休克而死亡者在所有感染致死中占第3位。泌尿道感染的发病率随年龄增长而增加,且与性别有关,约50%的女性在其一生中曾罹患尿路感染。近年来由于耐多药病原体的出现,导致尿路感染患病率持续升高,治疗难度增加,是人类健康所面临的最严重的威胁之一。根据感染发生的部位、合并因素及症状,可将尿路感染进行分类(表1)。

表1 尿路感染的分类定义

致病性大肠埃希菌(E.coli)是单纯性和复杂性尿路感染中最主要的病原体,肠球菌属和念珠菌属在复杂性感染中更常见(表2)。大多数尿路感染由单一细菌引起,在泌尿道解剖或功能异常以及留置尿管时,尿培养中分离出多种病原体并不罕见;克雷伯菌、假单胞菌、肠杆菌、变形杆菌和肠球菌感染明显增多;真菌感染多发生于留置导管、糖尿病、使用广谱抗生素或免疫抑制剂的患者;某些病毒感染可累及尿路,临床多无症状;支原体感染少见,但能引起急性尿道综合征。近年来,随着抗生素和免疫抑制剂的广泛应用和人口老龄化,尿路感染病原谱发生了明显变化,革兰氏阳性菌与真菌性尿路感染的发病率升高,耐药甚至耐多药病原体也呈现明显增加趋势。

表2 单纯性和复杂性尿路感染病原体的流行病学

(一)感染途径

1.上行感染

是指病原体经尿道进入膀胱、输尿管和肾盂肾盏导致的感染,是最常见的感染途径,可累及单侧或双侧。正常人前尿道、尿道口周围及女性阴道前庭都有细菌存在,但一般不引起感染。尿路器械使用、性交引起尿道损伤、排尿终末后尿道尿液的反流等因素导致细菌进入膀胱,当膀胱防卫机制受损,并出现诱发因素时发生尿路感染。

各种原因引起的膀胱-输尿管反流(vesicoureteral reflux,VUR)和肾内反流是致病菌进一步上行引起肾脏及肾盂肾炎的重要病理基础。正常人输尿管末端插入膀胱壁肌肉组织中形成膀胱-输尿管瓣,当排尿时膀胱肌肉收缩可压迫输尿管,防止尿液反流。脊柱损伤以及膀胱肿瘤、前列腺肥大、尿道结石患者都可出现不同程度的VUR,VUR可导致病原菌上行感染到达肾盂,而肾内反流则是感染自肾盂扩散至肾皮质的重要因素。

此外,肾脏髓质由于血供较少、氧分压偏低,加上高渗和氨浓度过高可影响巨噬细胞的移动和活性,抑制补体激活,从而损伤防御机制,使病原体易于生长繁殖。

2.血行感染

仅占尿路感染的3%以下。肾脏血流量占心排血量的20%~25%,因此,血中致病性病原体如金黄色葡萄球菌、沙门菌属、铜绿假单胞菌和念珠菌属很容易到达肾脏。当肾脏结构或功能受损,如尿路梗阻、瘢痕或肾小管内药物沉积引起肾内梗阻、血管异常(肾血管收缩、高血压等)、钾缺乏、多囊肾、糖尿病、应用止痛药等,易感性明显增加。

(二)易感因素

1.尿路梗阻

各种原因引起的泌尿道梗阻,如肾及输尿管结石、尿道狭窄、泌尿道肿瘤、前列腺肥大等均可引起尿液潴留;妊娠子宫压迫输尿管、肾下垂或肾盂积水等均可使尿液排泄不畅,细菌容易繁殖而产生感染。

2.泌尿系统结构或功能异常

如肾发育不全、多囊肾、海绵肾、铁蹄肾、双肾盂或双输尿管畸形及巨大输尿管等,均易使局部组织对细菌抵抗力降低;神经源性膀胱的排尿功能失常,导致尿潴留和细菌感染。

3.留置尿管及器械检查

留置尿管、膀胱镜检查、泌尿道手术均可引起局部黏膜损伤,并把前尿道的致病菌带入膀胱或上尿路而致感染。据统计,留置尿管4天以上,持续性菌尿的发生率高达90%以上,并有致严重肾盂肾炎和革兰氏阴性败血症的危险。

4.女性尿路解剖生理特点

女性尿道口与肛门接近,尿道长度较男性短,且直而宽,尿道括约肌作用较弱,故细菌易沿尿道口上升至膀胱。尿道周围的局部刺激(如月经期)、妇科疾病(阴道炎、宫颈炎等)、性激素变化(妊娠期、产后及性生活时)等均可导致阴道、尿道黏膜改变而利于致病菌入侵。故成年女性尿路感染的发生率高于男性8~10倍。

5.机体抵抗力减弱

高龄及全身疾病如糖尿病、高血压、慢性肾脏疾病、慢性腹泻、长期使用肾上腺皮质激素等使机体抵抗力下降,尿路感染的发生率较高。

(三)免疫反应

在泌尿道感染,尤其是肾盂肾炎的发病过程中,机体可针对病原体抗原产生获得性免疫反应,血中IgG、IgM明显升高,尿中出现大量分泌型IgA,肾间质和黏膜下T细胞浸润等。然而这些特异性反应在尿路感染中的确切作用至今未明,它们一方面有利于清除细菌,另一方面也可能导致组织损伤进行性加重。

(一)尿液检查

1.尿常规检查

尿液外观浑浊。尿液生化检查包括:①亚硝酸盐(nitrite,NIT):正常定性为阴性,阳性见于大肠埃希菌等革兰氏阴性杆菌引起的尿路感染,尿液中细菌数>105CFU/ml时多数呈阳性反应,应注意尿中有大量淋巴细胞时会出现假阴性;②白细胞酯酶(leukocyte esterase,LEU):正常定性为阴性,尿路感染时为阳性;③尿蛋白:正常定性为阴性,定量<100mg/24h。尿路感染可有蛋白尿,但通常<2g/24h。

尿沉渣检查:①WBC:女性WBC≥5个/HP,男性WBC≥1~2个/HP,结合革兰氏染色可以作为感染的确定性诊断。应注意的是,尿检没有WBC,不能除外上尿路感染,同时尿WBC也可见于非感染性肾疾病。②镜下血尿:正常情况下尿红细胞数<3个/HP,40%~60%的膀胱炎患者尿RBC升高。

2.病原体检查

传统标准将清洁中段尿培养菌落计数≥105CFU/ml称为有意义的菌尿;但1/3有尿路刺激症状的急性膀胱炎患者尿培养菌落计数小于105CFU/ml;使用抗菌药物治疗者以≥103CFU/ml作为尿路感染诊断标准的敏感性为80%,特异性为90%。

(二)影像学检查

复杂性尿路感染,尤其临床怀疑存在泌尿道畸形和/或梗阻时应行影像学检查,根据不同情况选用B超、静脉肾盂造影、逆行造影、CT、磁共振或放射性核素肾显像等。

尿路感染治疗的目的在于缓解症状、清除潜在感染源、预防和治疗全身脓毒血症、预防并发症。应根据细菌培养及药敏结果,选择肾毒性小、不良反应少、尿液内有较高药物浓度的抗生素。还应根据病变的部位、病情的严重程度及是否存在复杂因素而合理用药和确定疗程,病情严重者应联合用药。近年来,由于广谱抗生素的广泛应用,使得产气荚膜杆菌/梭状芽胞杆菌/破伤风杆菌所致的难治性尿路感染越来越多见,而以往首选的药物如甲氧苄啶-磺胺甲𫫇唑(SMZ-TMP)、氟喹诺酮类的耐药性日渐增多,单纯性尿路感染的抗生素应用开始倾向于窄谱类药物。药物疗效的判断标准为:①有效:治疗后复查尿沉渣镜检与细菌学检查阴性;②治愈:抗生素疗程结束后,尿沉渣镜检与细菌学检查阴性,在停止抗菌药后2周、4周和6周追踪复查尿细菌学检查仍为阴性;③失败:在治疗后仍持续有菌尿。