中文别名 :快速进展性肾小球肾炎;rapidly progressive glomerulonephritis;RPGN

快速进展性肾小球肾炎(rapidly progressive glomerulonephritis,RPGN)又称急进性肾小球肾炎(急进性肾炎),是一组表现为血尿、蛋白尿及短期内进行性肾功能减退的临床综合征,是肾小球肾炎中最严重的类型,病理通常表现为新月体肾炎。

【病理分型】

根据病理特征和发病机制将新月体肾炎分为3型:

Ⅰ型:又称抗基底膜抗体型新月体肾炎。血清抗肾小球基底膜(glomerular basement membrane,GBM)抗体阳性,免疫荧光显示免疫球蛋白(常为IgG)沿肾小球基底膜呈线性沉积。

Ⅱ型:又称免疫复合物型新月体肾炎。免疫荧光显示,免疫复合物沉积于肾小球毛细血管袢和/或系膜区。大多数情况下,患者的血清学和组织学表现会指向其基础疾病。

Ⅲ型:又称寡免疫复合物型新月体肾炎。此型70%~80%患者血清中存在抗中性粒细胞胞质抗体(antineutrophil cytoplasmic antibody,ANCA),故又称为ANCA相关性肾炎。

一些患者同时检测出ANCA阳性和抗GBM抗体阳性,这种情况也被称为“双抗体”阳性RPGN。另一种情况有学者定义为“特发性RPGN”,指的是:①不符合任一种已知分类的免疫复合物型RPGN;②ANCA阴性的寡免疫复合物型RPGN。

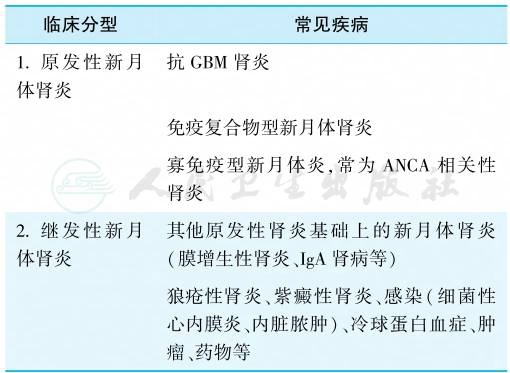

【临床分型】

按照病因、临床表现,新月体肾炎可以分为2类:①原发性新月体肾炎,指病因不明者和/或肾脏是唯一或最主要病变部位;②继发性新月体肾炎,指有明确原发病或明确病因者(表1)。

表1 导致新月体肾炎的疾病(新月体肾炎的临床分型)

RPGN患者肾活检病理通常表现为新月体肾炎。新月体的形成对肾小球的结构和功能有重要影响。新月体的形成过程和机制如下:①肾小球基底膜的损伤和断裂:通过抗体的直接作用、补体系统C5b-9(膜攻击)成分的激活、活化的巨噬细胞蛋白水解酶活性以及系膜细胞增生挤压等均可导致基膜的损伤和断裂;②炎症细胞和血浆蛋白进入鲍曼囊(Bowman囊):基膜断裂破坏了肾小球毛细血管的完整性,导致循环细胞、炎症介质及血浆蛋白通过毛细血管壁而进入Bowman囊;③新月体形成:凝血因子,尤其是纤维蛋白原刺激肾小球壁层上皮细胞不断增生,并形成新月体,巨噬细胞和间质成纤维细胞在新月体形成中也发挥了重要作用。

新月体的发展与转归主要取决于Bowman囊的完整性及其组成成分。分为三个阶段:①细胞性新月体:发病初期在新月体细胞间仅有少许纤维素、红细胞及白细胞渗出;②细胞纤维性新月体:随着病程进展,细胞间纤维组织逐渐增多;③纤维性新月体:后期纤维组织持续增多,于数日至数周形成以纤维组织为主的新月体。三种新月体可在同一肾标本中出现。新月体一方面与肾小球囊腔粘连,造成囊腔闭塞,另一方面压迫毛细血管丛,造成毛细血管袢萎缩、坏死、出血,结构严重破坏,整个肾小球纤维化。肾小管上皮细胞早期表现为变性、间质水肿、炎性细胞浸润,后期肾小管萎缩、间质纤维化。

目前普遍采用Couser分类法将新月体肾炎分为3型:

Ⅰ型:又称抗基底膜抗体型新月体肾炎,血抗GBM抗体阳性。根据免疫荧光病理检查显示免疫球蛋白(常为IgG)沿肾小球基底膜呈线性沉积,电镜下下无线条状沉积伴抗肾小球基底膜抗体(抗GBM抗体)的形成电子致密物。可分为两类:①伴肺出血(Goodpasture病);②无肺出血的抗GBM肾小球肾炎。

Ⅱ型:又称免疫复合物型新月体肾炎。免疫荧光镜检查显示颗粒沉积型,以IgG为主,电镜下可见电子致密物在系膜区呈颗粒样沉积。

Ⅲ型:又称寡免疫复合物型肾小球肾炎。Ⅲ型中70%~80%患者血清中存在抗中性粒细胞胞浆抗体(antineutrophil cytoplasmic antibodies,ANCA),故又称为ANCA相关性肾小球肾炎。

近年来,又有学者将新月体肾炎分为5型,即将Couser分类中的Ⅰ型分成Ⅰ型(ANCA阴性)和Ⅳ型(ANCA阳性);原Ⅲ型患者中,ANCA阳性者为Ⅲ型,ANCA阴性者为Ⅴ型。这种分型可能更有利于治疗方案的确定及随访。

RPGN是一组病理发展快、预后差的疾病,一旦确诊,必须争分夺秒地进行治疗。对于重症RPGN患者,当肾脏活检被迫延迟时,仍可采用以下方法开始经验性治疗。

1.肾上腺皮质激素

甲泼尼龙0.5~1.0g静脉滴注,每日1次,3次为1个疗程,间隔3~7日可再用1~2个疗程,再改为泼尼松或泼尼松龙口服,泼尼松(龙)起始剂量为1mg/(kg•d),4~6周后开始减药,6个月内逐渐减至10mg/d维持,服半年至1年或更久。

2.免疫抑制药物

常用环磷酰胺,静脉注射(每月1次,0.5~1g/m2体表面积)共3~6个月,累积量达6~8g停药。维持治疗可用:①硫唑嘌呤,50~100mg/d,治疗6~12个月,需注意其骨髓抑制及肝脏损伤等不良反应;②吗替麦考酚酯,起始剂量为1~2g/d,以后每半年减0.5g/d,最后以0.5g/d剂量维持半年至1年。

3.血浆置换

用膜血浆滤器或离心式血浆细胞分离器分离患者的血浆和血细胞,然后用正常人的血浆或血浆成分(如白蛋白)对其进行置换,每日或隔日置换1次,每次置换2~4L。

4.免疫吸附治疗

采用膜血浆滤器分离患者血浆,再将血浆经过免疫吸附柱以清除致病抗体或免疫复合物,疗效肯定。

5.大剂量丙种球蛋白

静脉使用免疫球蛋白可中和循环中的致病性抗体,调节Fc受体,阻碍或抑制自身抗体和补体激活。具体方案是:丙种球蛋白400mg/(kg•d)静脉滴注,5次为1个疗程,必要时可应用数个疗程,尤其适用于合并感染的RPGN患者。

6.替代治疗

如果患者肾功能急剧恶化达到透析指征时,应尽早进行透析治疗(包括血液透析或腹膜透析),以维持生命、赢得治疗时间。如果疾病已进入不可逆性终末期肾衰竭,则需长期维持透析治疗。肾移植应在病情静止、血中致病抗体(抗GBM抗体、ANCA等)阴转后半年至1年才进行,以免术后移植肾再发RPGN。