英文名称 :liver hemangioma

肝血管瘤是指肝海绵状血管瘤(cavernous hemangioma of the liver)。其组织起源被认为是肝内胚胎性血管错构瘤,引发肿瘤样增生而形成。肿瘤质地柔软,切面呈蜂窝状,内充满血液,可压缩,状如海绵,故称肝海绵状血管瘤。本病多见于女性。可单发,也可多发,左、右肝叶均可发生,以肝右叶多见。肿瘤大小不一,小者仅在显微镜下才能确诊,大者重达十余千克。

(一)影像学表现

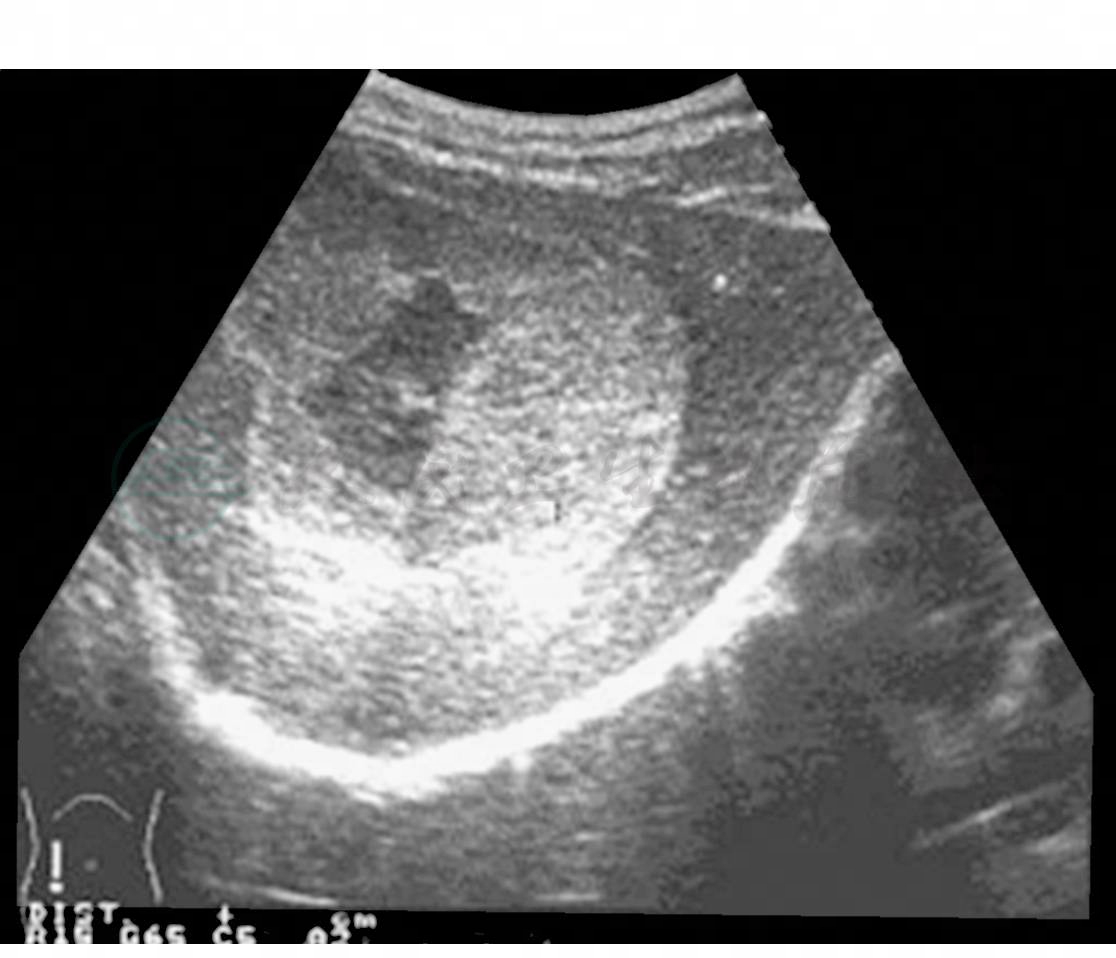

超声表现:直接征象:常表现为高回声(呈低回声者多有网状结构),密度均匀,形态规则,界限清晰。较大的血管瘤切面可呈分叶状,内部回声仍以增强为主,可呈管网状或出现不规则的结节状或条块状的低回声区,有时还可出现钙化高回声及后方声影,系血管腔内血栓形成、机化或钙化所致;间接征象:大而表浅肿瘤,检查中用探头压迫肿瘤部位,可见肿瘤受压变形,肿瘤边缘有时可见血流信号(图2)。

图2 肝血管瘤超声影像表现

CT表现:CT显示血管瘤较好,CT显示其内密度较均匀一致,CT值约30HU;病灶较大时,病灶中央可见更低密度区,多为偏心性,呈不规则形、裂隙状或星形。由于血管瘤无包膜征象存在,平扫时难以发现。增强后动脉早期表现为边缘增强,呈结节状或云絮状,强化区逐渐向中央扩展,延迟后病灶呈等密度或稍高密度,且病灶与正常肝实质无明确分界,整个过程呈“早出晚归”强化表现;间接征象:CTA有时可见供血血管增粗,巨大肿瘤压迫周围血管使之弧形移位(图3)。

图3 肝血管瘤CT影像表现

a.动脉期;b.门脉期;c.延迟期

MR表现:MRI直接征象基于血管瘤血窦内充满缓慢流动的血液,其MR信号颇具特征性,在T1WI上血管瘤多表现为圆形或卵圆形低信号,边界清楚、锐利,在T2WI及脂肪抑制序列上,病灶信号极高,称为“亮灯症”,为血管瘤的典型表现。多期增强检查,肿瘤的动态强化表现及过程与CT相同;间接征象与CT表现相同(图4)。

图4 肝血管瘤MR影像表现

a.动脉早期;b.动脉晚期;c.平衡期

(二)首选检查

超声检查为首选筛查方法,必要时再进行CT或MRI灌注扫描。

(三)检查方法分析比较

超声检查对肝血管瘤的声像图虽然无明显特异性,但仍可作为肝母细胞瘤影像学检查的首选方法。因为超声对肝血管瘤的检出率高,所以成为诊断肝血管瘤的主要检查手段。CT及MR检查:对肝血管瘤的诊断也有较高准确率,尤其是MRI对较小的肝血管瘤的鉴别诊断具有很大的价值。

1.已明确诊断的(直径<5cm)无症状的肝血管瘤不需治疗,但应每隔3~6个月行超声检查,动态观察肿瘤变化。

2.对直径>5cm或有症状的肝血管瘤应予以治疗。肝切除是治疗肝血管瘤最有效的方法,可根据肿瘤大小决定肝切除范围,沿包膜外切除肿瘤。

3.对直径<15cm的肝血管瘤可采用血管瘤捆扎术。

4.多发性血管瘤或病变范围大者,或已侵犯大部分肝组织,或侵犯肝门部、无法手术切除者,可作肝动脉结扎或加肝动脉栓塞,或术后加放疗;也可先结扎肝动脉,待肿瘤缩小后再进行二期手术切除。

肝血管瘤的患者每隔3~6个月作超声检查,动态观察肿瘤变化,当有外伤性破裂风险时须考虑手术治疗。