英文名称 :hepatic cirrhosis

肝硬化(hepatic cirrhosis)是由各种原因引起的慢性肝病进展而至的最终阶段。其特征是在肝细胞广泛坏死基础上产生肝脏纤维组织弥漫性增生,并形成再生结节和假小叶,导致肝小叶正常结构和血液供应进一步遭到破坏。病变逐渐进展,晚期出现肝衰竭、门静脉高压和多种并发症,每年约有100万患者死亡。

1.病毒性肝炎

乙型、丙型和丁型肝炎病毒引起的慢性肝炎是我国肝硬化的主要病因,占50%~60%。慢性乙型肝炎演变为肝硬化的年发生率为0.4%~14.2%。病毒的持续存在、中到重度的肝脏坏死炎症及纤维化是演变为肝硬化的主要原因。乙型和丙型或丁型肝炎的重叠感染或酗酒常可加速肝硬化的进展。

2.慢性酒精性肝病

在欧美国家慢性酒精中毒为肝硬化最常见的原因(50%~90%),在我国近年来有升高趋势。长期大量饮酒可导致肝硬化,如合并乙型和丙型肝炎,可加速病情的进展。

3.非酒精性脂肪性肝炎

由非酒精性脂肪性肝炎引起的肝硬化逐年增多,尤其是合并代谢综合征者。非酒精性脂肪性肝炎是上述两种病因外,最为常见的肝硬化病因。

4.长期胆汁淤积

包括原发性胆汁性胆管炎和继发性胆汁性肝硬化。后者由各种原因引起的肝外胆道长期梗阻所致。高浓度胆酸和胆红素对肝细胞的毒性作用可导致肝细胞变性、坏死、纤维化,进而发展为肝硬化。

5.药物或毒物

由各种药物、化学毒物或保健品引起的肝损伤可演变为肝硬化。

6.肝脏血液循环障碍

慢性右心衰竭、慢性缩窄性心包炎和各种病因引起的肝静脉和其开口以上的下腔静脉段阻塞(Budd-Chiari综合征,又称布-加综合征)、肝窦阻塞综合征/肝小静脉闭塞性疾病引起肝窦长期淤血、缺氧,导致肝小叶中心区肝细胞坏死、纤维化,演变为肝硬化。

7.遗传和代谢性疾病

由遗传和代谢性疾病的肝脏病变发展成肝硬化,又称代谢性肝硬化。在我国,以由铜代谢障碍所致的肝豆状核变性(Wilson disease)最多见。其他少见的有肝糖原贮积症和由铁代谢障碍引起的血色病。α1-抗胰蛋白酶(α1-antitrypsin,α1-AT)基因异常引起 α1-AT缺乏症、酪氨酸代谢紊乱造成酪氨酸血症极为少见。

8.免疫紊乱

自身免疫性肝炎最终可发展为肝硬化。

9.血吸虫病

血吸虫卵在门静脉分支中堆积,造成嗜酸性粒细胞浸润、纤维组织增生,导致窦前区门静脉高压,在此基础上发展为血吸虫性肝硬化。

10.隐源性肝硬化

由于病史不详,组织病理辨认困难、缺乏特异性的诊断标准等原因,未能查出病因的肝硬化占5%~10%。其他可能的病因包括营养不良、肉芽肿性肝损伤、感染等。

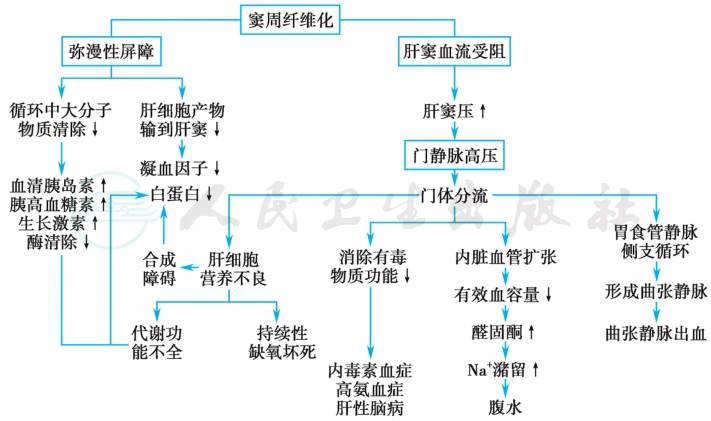

上述各种病因均可引起肝脏的持续损伤。致病因素作用于肝脏,首先由库普弗(Kupffer)细胞和肝免疫细胞产生的细胞因子激活位于肝窦的肝星形细胞(hepatic stellate cell,HSC),后者转化为肌成纤维细胞,产生大量胶原和炎症因子。细胞外基质(extracellular matrix,ECM)成分合成增加、降解减少,总胶原量增加为正常时的3~10倍,同时其成分发生变化、分布改变。在血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)等的调控下,胶原在肝窦沉积,导致肝窦内皮细胞上窗孔直径变小、数量减少,细胞间隙变窄、消失,基质蛋白沉积,最终形成肝窦内皮细胞下基底膜,称为肝窦毛细血管化(sinusoid capillarization)。肝细胞表面绒毛变平及屏障形成,肝窦内物质穿过肝窦壁到肝细胞的转运受阻,直接扰乱肝细胞功能,导致肝细胞的合成功能障碍。肝窦变狭窄、肝窦血流受阻、肝内阻力增加影响门静脉血流动力学,造成肝细胞缺氧和养料供给障碍,加重肝细胞坏死,使始动因子得以持续起作用。肝细胞广泛坏死、坏死后的再生及肝内纤维组织弥漫增生,导致正常肝小叶结构的破坏。正常门管区消失,代之以增生的肝细胞结节,被增生的纤维组织重新分割,形成假小叶。肝实质结构的破坏还引起了肝内血管分流,例如从门静脉分支到肝静脉的短路,肝硬化时约1/3的肝血流分流,加重了肝细胞的营养障碍。缺氧引起VEGF增加,导致的新生血管形成也增加了分流。纤维隔血管交通吻合支的产生和再生结节压迫及增生的结缔组织牵拉门静脉、肝静脉分支,造成血管扭曲、闭塞,使肝内血液循环进一步障碍,假小叶的肝细胞没有正常的血流供应系统,可再发生坏死和纤维组织增生。如此病变不断进展,肝脏逐渐变形、变硬,功能进一步减退,形成肝硬化。以上病变也是出现硬化的肝脏进一步发生肝功能不全和门静脉高压的基础(图1)。

近年来研究提示肝纤维化是ECM合成和降解失平衡的动态过程,通过治疗,特别是去除病因,可以逆转肝纤维化和早期肝硬化。

图1 结缔组织在窦周隙沉积(窦周纤维化)的后果

引自:实用内科学.第16版.ISBN:978-7-117-32482-3

病理特点是在肝细胞坏死基础上,小叶结构塌陷,弥漫性纤维化及肝脏结构破坏,代之以纤维包绕的异常肝细胞结节(假小叶)和肝内血管解剖结构的破坏。

1.结节

1994年国际肝病信息小组按结节形态将肝硬化分为三类:小结节性肝硬化(结节大小相等,直径<3mm,纤维间隔纤细)、大结节性肝硬化(结节大小不等,直径>3mm,也可达5cm或更大,纤维间隔粗细不等,一般较宽)、大小结节混合性肝硬化(大结节与小结节比例相同)。

2.纤维化

用特殊染色可以观察到肝病理切片中的肝纤维化程度。用半定量方法及常用的分级系统(METAVIR或Ishak)可以将纤维化分为4级(前者)或6级(后者)来说明肝纤维化的严重程度。第4级或第6级可以诊断为肝硬化。早期观察发生肝纤维化的位置对病因的判断有一定帮助,如从门管区和门静脉周围开始的纤维化常提示慢性病毒性肝炎、自身免疫性肝炎,而如果开始时累及中央静脉,常见于酒精性和非酒精性脂肪性肝病或静脉流出道障碍。进展期和晚期肝硬化,肝脏正常结构消失,无法辨认。

3.血管的改变

除了纤维化进展,血管结构的改变在增加肝内循环血管阻力和引起门静脉高压的病理生理机制中起重要作用。纤维间隔中有新生的血管,CD31染色可见血管密度增加。

肝穿刺活检时,釆用18G穿刺活检针,标本长度应1.5~2cm,至少包括11个门管区。

1.门静脉高压症(portal hypertension)

指门静脉压力持续升高引起的临床综合征。表现为侧支循环形成、腹水和脾大。门静脉压力取决于门静脉血流量和门静脉阻力。肝硬化时门静脉阻力增加是门静脉高压发生的始动因子;而门静脉血流的增加是维持和加剧门静脉高压的重要因素。

(1)门静脉阻力增加

主要由肝结构改变相关的机械因素引起(70%)。包括肝窦毛细血管化导致肝窦顺应性减少;胶原在窦周隙(又称Disse间隙)沉积使肝窦变狭,再生结节压迫肝窦和肝静脉系统导致肝窦及其流出道受阻均引起门静脉血管阻力的增加。另有30%是可调控的因素,如肝窦内内皮素增加和一氧化氮(NO)减少引起星形细胞收缩、5-羟色胺(5-HT)等缩血管激素作用于门静脉上受体导致的血管阻力增加和对α-肾上腺素能刺激反应性增强。

(2)门静脉血流量增加

肝硬化时肝脏对去甲肾上腺素等物质清除能力降低及交感神经兴奋,使心脏收缩增加,心排血量增加,又由于胰高血糖素和肝外循环中NO增加,其扩血管作用及对缩血管物质G蛋白依赖的传导途径损害,造成了血管对缩血管物质的低反应性,导致内脏小动脉扩张,形成肝硬化患者的内脏高动力循环。此时内脏血管充血,门静脉血流量增加,静脉压力持续升高,形成门静脉高压症。

晚近的研究结果提示新生血管的形成既增加了肝内阻力,又增加了内脏血流量,因此也是导致门静脉压力增高的因素。

(3)门静脉高压的后果

1)侧支循环形成

门静脉高压时形成侧支循环来降低门静脉压力,因此在门静脉与腔静脉之间形成许多交通支。这些交通支开放后,出现血流方向的改变,静脉扩张和迂曲。此时门静脉血可不经肝,通过侧支经腔静脉直接回右心。

主要的侧支循环有:①食管下段和胃底静脉曲张:门静脉血液通过胃左和胃短静脉、食管静脉回流到奇静脉。由于食管下段黏膜下静脉缺乏结缔组织支持,曲张静脉突出于食管腔内,该静脉距门静脉主干最近,最直接持续地受门静脉高压影响。食管曲张静脉的局部因素决定了出血的危险性,包括曲张静脉的直径、静脉壁的厚度、曲张静脉内与食管腔之间的压力梯度。而出血的严重度则取决于肝脏失代偿程度、凝血功能障碍程度、门静脉压力和曲张静脉的粗细。门静脉高压导致的胃底静脉曲张及胃黏膜血管扩张充血、黏膜水肿糜烂(门静脉高压性胃病)也是引起上消化道出血的重要原因。②腹壁静脉显露和曲张:门静脉高压时脐静脉重新开放,通过腹壁上、下静脉回流,形成脐周和腹壁静脉曲张。脐静脉起源于肝内门静脉左支,因此肝外门静脉阻塞时无脐静脉开放,亦无腹壁静脉曲张。③直肠下端静脉丛:肠系膜下静脉分支痔上静脉与回流髂静脉的痔中、下静脉吻合,形成肛管直肠黏膜下静脉曲张,易破裂产生便血。此外,所有腹腔脏器与腹膜后或腹壁接触、黏着部位,均可能有侧支循环的建立。

侧支循环建立后不仅可因曲张静脉破裂引起消化道出血,还由于大量门静脉血不经肝脏而流入体循环,一方面使肝细胞营养进一步障碍,坏死增加,代谢障碍;另一方面对毒素清除减少,易产生内毒素血症和引起肝性脑病,内毒素血症可促使NO合成增加,进一步加重高动力循环。门静脉高压引起的胃肠道淤血、胃肠黏膜水肿可引起胃肠道分泌吸收功能紊乱,产生食欲减退、消化吸收不良、腹泻、营养不良等后果。

2)腹水形成

见下文“腹水”。

3)脾大

门静脉压力增高,脾血回流障碍,导致脾淤血和体积增大。由于红髓内单核巨噬细胞增生,小梁增厚,脾索增宽,从而伴有脾功能亢进。

2.腹水

(1)形成机制

肝窦压力升高和水钠潴留导致液体潴留在腹腔形成腹水(ascites)。

1)门静脉压力增高

正常时肝窦压力极低(0~2mmHg),门静脉高压时,肝窦静水压升高(门静脉压力>10mmHg,是腹水形成的基本条件),大量液体流到Disse间隙,造成肝脏淋巴液生成过多。肝硬化患者常为正常人的20倍,当胸导管不能引流过多的淋巴液时,就从肝包膜直接漏入腹腔形成腹水。肝窦压升高还可引起肝内压力受体激活,通过肝肾反射,减少肾对钠的排泄,加重了水钠潴留。

2)内脏血管扩张

肝硬化引起的门静脉阻力增加导致扩血管物质如NO增加;门静脉高压增加了细菌移位,细菌的内毒素和炎症因子如TNF-α均可导致内脏血管扩张,进而有效动脉循环血容量下降,动脉压下降,激活交感神经系统、肾素-血管紧张素-醛固酮系统、增加抗利尿激素释放来维持动脉压,造成肾血管收缩和水钠潴留。门静脉高压与内脏血管扩张相互作用,改变了肠道的毛细血管压力和通透性,有利于液体在腹腔积聚。

3)血浆胶体渗透压降低

肝硬化患者摄入减少,肝储备功能下降,合成白蛋白能力下降,导致血浆白蛋白降低,进而血浆胶体渗透压降低,大量的液体进入组织间隙,形成腹水。

4)其他因素

肝硬化患者的内毒素血症和炎症还可导致毛细血管通透性增加。血浆中心房钠尿肽相对不足和机体对其敏感性降低、雌激素灭活减少、抗利尿激素分泌增加导致的排水功能障碍和前列腺素分泌减少,造成肾血管收缩,肾脏灌注量下降,肾血流量重新分布,均与腹水的形成和持续存在有关。

腹水可经壁腹膜吸收,最大速率900ml/d,吸收的腹水经肠淋巴管引流或经内脏毛细血管重吸收。由于淋巴系统已超负荷,内脏毛细血管循环因Starling力的作用吸收有限,加上肝硬化患者常有腹膜增厚,吸收率下降。腹水生成增加而吸收下降,使腹水逐渐增多。

(2)自发性细菌性腹膜炎形成机制

在腹腔内无感染源的情况下,腹腔积液自发性感染导致自发性细菌性腹膜炎(spontaneous bacterial peritonitis,SBP)和内毒素血症。肝硬化患者肠道细菌过度生长和肠壁通透性增加,肠壁局部免疫防御功能下降,使肠腔内细菌发生易位经过肠系膜淋巴结进入循环系统产生菌血症。由于患者单核巨噬细胞系统活性减弱,以及腹水中调理素、免疫球蛋白、补体及白蛋白下降导致腹水感染。

3.内分泌系统

(1)性激素紊乱

由于肝细胞功能衰竭及门体分流使主要在肝脏灭活的雌激素水平增高,在外周组织例如皮肤、脂肪组织、肌肉中雄激素转换为雌激素的转换率增高。患者出现肝掌、蜘蛛痣及男性乳房发育。

(2)甲状腺激素

肝硬化患者血清总T3、游离T3减低,游离T4正常或偏高,严重者T4也降低。上述改变与肝病严重程度之间具有相关性。由于肝病时5′-脱碘酶活性降低,T4转化为T3减少,反T3(rT3)形成增加,临床上可致生化性低T3综合征。此外,肝硬化血氨增高时,多巴胺类物质减少,可使促甲状腺素(TSH)水平增高。

(3)肾上腺皮质功能

肝硬化特别是有并发症的患者常伴有肾上腺功能不全,并随着疾病进展,严重度增加。

4.呼吸系统

(1)肝性胸腔积液

腹水患者常伴胸腔积液,其性质与腹水相同,称为肝性胸腔积液(hepatic hydrothorax)。其发生机制可能由于腹压增高,膈肌腱索部变薄,形成胸腹间通道。由于胸腔负压,腹腔积液由孔道进入胸腔。也可能与低蛋白血症引起胸膜毛细血管胶体渗透压降低,胸腔积液滤出增加,吸收降低,以及奇静脉、半奇静脉压力增高及肝淋巴回流增加,导致胸膜淋巴管扩张、淤积、破坏,淋巴液外溢形成胸腔积液有关。

(2)门静脉性肺动脉高压

门静脉高压患者中2%~5%有继发性肺动脉高压,称为门静脉性肺动脉高压(portopulmonary hypertension)。由肺动脉收缩、肺动脉内膜纤维化和微小血栓形成所致。

(3)肝肺综合征

肝肺综合征(hepatopulmonary syndrome,HPS)是进展性肝病、肺内血管扩张、低氧血症/肺泡-动脉氧梯度增加(>20mmHg)组成的三联征,肝脏对肺部扩血管活性物质灭活能力降低和肺部NO增多,引起肺血管阻力降低,出现肺内血管尤其是肺前毛细血管或毛细血管扩张,使氧分子难以弥散到毛细血管中去,难以与血红蛋白氧合,引起低氧血症/肺泡-动脉氧梯度增加。

5.泌尿系统

由于肾血管极度收缩导致肾皮质灌注不足,从而引起肾衰竭称肝肾综合征(hepatorenal syndrome,HRS),是终末期肝硬化最常见而严重的并发症。肝硬化患者肝窦压升高,NO增加,造成内脏动脉扩张,有效血容量不足,反射性激活肾素-血管紧张素和交感系统产生肾动脉极度收缩,造成肾内血供过度不足,引起肝肾综合征。肝肾综合征时,患者虽然有肾功能不全,但是肾脏可无组织学上改变,是可逆的循环相关性肾衰竭。

6.血液系统

常表现为门静脉高压导致脾大和脾功能亢进(hypersplenism)。外周血全血细胞和血小板减少,加上肝脏合成障碍导致凝血因子合成减少,凝血酶原时间延长,患者常有贫血及出血倾向。同时由于肝星状细胞功能障碍,血管性血友病因子(von Willebrand factor,vWF)裂解酶产生减少,不能清除血小板栓子,导致血小板积聚,因此肝硬化患者容易形成血栓,特别是门静脉血栓。

7.心血管系统

心排血量和心率增加、内脏血管扩张形成高动力循环。由于β-肾上腺能受体信号转导降低,跨膜电流和电机械耦合的改变,NO产生过多和大麻素-1受体刺激上调出现心肌收缩和舒张功能不全,导致肝硬化性心肌病(cirrhotic cardiomyopathy)。

8.神经系统

在肝硬化基础上出现的神经和精神异常,称为肝性脑病(hepatic encephalopathy,HE)。氨中毒是HE的重要发病机制。肝硬化失代偿时,肠道来源的氨生成和吸收增加,过多的氨由于肝脏实质的严重损害不能充分通过鸟氨酸循环合成尿素来清除,且因门静脉高压引起门体分流,肠道的氨未经肝脏解毒而直接进入体循环,导致血氨增高,其通过血-脑脊液屏障进入脑组织,产生对中枢神经系统的毒性。

氨中毒引起HE的机制:①脑内星形胶质细胞肿胀:脑内清除氨的主要途径依靠存在于星形胶质细胞中谷氨酰胺合成酶合成谷氨酰胺,后者是一种很强的有机渗透质,可导致该细胞肿胀、功能受损,进一步影响氨的代谢,并可影响神经元有效摄入或释放细胞外离子和神经递质的能力。②脑能量障碍:血氨过高可抑制丙酮酸脱氢酶活性,从而影响乙酰辅酶A生成,干扰大脑的三羧酸循环。谷氨酸被星形细胞摄取,在合成谷氨酰胺过程中消耗线粒体上的α-酮戊二酸及ATP。其减少能使三羧酸循环运转降低,致大脑细胞能量供应不足,导致功能紊乱。③干扰神经细胞膜离子转运:氨可通过干扰神经细胞膜离子转运改变基因如水通道蛋白的表达,损害颅内血流自动调节机制,产生脑水肿。④氨促进活性氧的释放:启动氧化应激反应,导致线粒体功能障碍,损害细胞内信号通路,促进神经元中凋亡级联反应的发生。

其他毒性物质包括γ-氨基丁酸(gamma-aminobutyric acid,GABA)和假性神经递质等。前者进入血-脑脊液屏障通过与GABA/Bz复合受体结合促进氯离子由神经元胞膜的离子通道进入突触后神经元的细胞质,使膜超极化,引起神经传导抑制。后者因肝衰竭时,对食物中的芳香族氨基酸如酪氨酸、苯丙氨酸等经肠菌脱羧酶转变为酪胺和苯乙胺的清除发生障碍,通过血-脑脊液屏障进入脑组织,在脑内经β-羟化酶的作用分别形成章胺(β-羟酪胺)和苯乙醇胺。后两者的化学结构式与正常兴奋性神经递质去甲肾上腺素相似,但不能传递神经冲动,故称为假性神经递质。它们在脑内取代了突触中的正常递质,兴奋冲动不能正常地传到大脑皮质而产生异常抑制,故出现意识障碍与昏迷。

感染引起的全身炎症反应,促炎因子增加,NO和一氧化氮合酶(NOS)氧化应激增加,TNF-α刺激星形胶质细胞分泌IL-1和IL-6等细胞因子,影响了血-脑脊液屏障的完整性。

总之,HE是由多种因素共同作用的结果,其中氨起了主要作用。星形胶质细胞功能的改变导致了神经细胞之间联系及功能破坏,低钠血症可以加重脑白质的轻度水肿。星形胶质细胞水肿还可刺激产生神经激素,促进GABA能神经递质的产生,进一步激活氧化应激和蛋白激酶。以上多种因素相互协同、依赖、互为因果,共同促进了HE的发生和发展。

静息态功能MRI(fMRI)的研究显示,HE患者存在静息态脑网络的选择性损害,即背侧注意网络、脑默认网络、视觉网络及听觉网络异常,而感觉运动网络和自我参照网络未受损。利用全脑功能连接的fMRI研究发现,轻微HE患者存在广泛的脑功能连接异常,尤其是基底核-丘脑-皮质网络功能连接的改变在轻微HE的形成中起了关键作用。

大多数HE的发病通常都可以找到诱发因素,如:①消化道出血;②高蛋白饮食;③低钾性碱中毒;④低血容量与缺氧;⑤感染;⑥麻醉、镇痛、催眠、镇静等类药物;⑦便秘。这些诱发因素通过促进氨等毒素的生成,加重肝功能的损伤或增强毒素对神经系统的损伤,诱发HE的发生。

1.血常规

代偿期多在正常范围。失代偿期由于出血、营养不良、脾功能亢进可发生轻重不等的贫血。有感染时白细胞可升高,脾功能亢进者白细胞和血小板均减少。

2.尿液检查

乙型病毒性肝炎(简称乙肝)肝硬化合并乙肝相关性肾炎时尿蛋白阳性。胆汁淤积引起的黄疸,尿胆红素阳性,尿胆原阴性。肝细胞损伤引起的黄疸,尿胆原亦增加。腹水患者应常规测定24小时尿钠、尿钾。

3.粪常规

消化道出血时出现肉眼可见的黑便和血便,门静脉高压性胃病引起的慢性出血,粪隐血试验阳性。

4.肝功能试验

(1)血清胆红素

失代偿期可出现结合胆红素和总胆红素升高,胆红素的持续升高是预后不良的重要指标。

(2)蛋白质代谢

肝脏是合成白蛋白的唯一场所,在没有蛋白丢失的情况(如蛋白尿)时,血清白蛋白量常能反映肝脏储备功能。在肝功能明显减退时,白蛋白合成减少。正常值为35~55g/L,白蛋白低于28g/L为严重下降。肝硬化时由于损伤的肝细胞不能清除从肠道来的抗原,或后者经过门体分流直接进入体循环,刺激脾脏B淋巴细胞产生抗体,形成高球蛋白血症。白蛋白与球蛋白比例降低或倒置。蛋白电泳可显示白蛋白降低,γ球蛋白显著增高,β球蛋白轻度升高。血清前白蛋白也由肝合成,半衰期为1.9天,显著短于白蛋白(17~18天)。当肝细胞受损伤尚未引起血清白蛋白下降时,血清前白蛋白则已明显下降。肝硬化患者可下降50%左右。

(3)凝血酶原时间

是反映肝脏储备功能的重要预后指标,晚期肝硬化及肝细胞损害严重时明显延长,如补充维生素K后不能纠正,更说明有功能的肝细胞减少。

(4)血清酶学检查

①氨基转移酶(简称转氨酶):肝细胞受损时,谷丙转氨酶(ALT)升高,肝细胞坏死时,谷草转氨酶(AST)升高。肝硬化患者这两种酶不一定升高,但肝脏的炎症活动时可升高。酒精性肝硬化患者AST/ALT≥2。②γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT):90%的肝硬化患者可升高,尤其以原发性胆汁性肝硬化(primary biliary cirrhosis,PBC)和酒精性肝硬化升高更明显。合并肝癌时明显升高。③碱性磷酸酶(ALP):70%的肝硬化患者可升高,合并肝癌时常明显升高。④胆碱酯酶(ChE):肝硬化失代偿期ChE活力明显下降,其降低程度与血清白蛋白大致平行,若ChE极度降低者提示预后不良。

(5)反映肝纤维化的血清学指标

有Ⅲ型前胶原氨基末端肽(PⅢNP)、Ⅳ型胶原、透明质酸。肝纤维化时以上各项指标升高,由于受多种因素影响,尚不能作为确诊肝纤维化的指标,联合不同的血清学指标的数学模型有助于鉴别有无显著肝纤维化。

(6)脂肪代谢

代偿期患者血中胆固醇正常或偏低,PBC和非酒精性脂肪性肝病患者升高。失代偿期总胆固醇特别是胆固醇酯明显降低。

(7)定量肝功能试验

如吲哚菁绿(ICG)试验,检测肝细胞对染料清除情况以反映肝细胞储备功能,是临床初筛肝病患者较有价值和实用的试验,ICG试验详见扩展阅读15-8-1-1。其他的定量肝功能试验包括利多卡因代谢产物生成试验、氨基比林呼气试验、半乳糖耐量试验、色氨酸耐量试验、咖啡因清除试验等。

扩展阅读15-8-1-1 吲哚菁绿(ICG)试验和血氨检测注意事项

(8)血氨

动脉血氨的测定对肝性脑病有辅助诊断的价值,但血氨水平的高低与肝性脑病的严重程度不平行,血氨检测的注意事项详见扩展阅读15-8-1-1。

5.血清电解质

对于判断患者有无电解质紊乱及治疗有重要意义。

6.甲胎蛋白(AFP)

肝脏炎症活动时,AFP可升高。合并原发性肝癌时明显升高,如转氨酶正常,AFP持续升高,需怀疑原发性肝癌。

7.病毒性肝炎标记测定

疑肝硬化者须测定乙、丙、丁型肝炎标记以明确病因。肝脏炎症有活动时应进行甲、乙、丙、丁、戊型肝炎标记及巨细胞病毒(CMV)、EB病毒抗体测定,以明确有无重叠感染。

8.血清免疫学检查

血清抗线粒体抗体阳性提示PBC(阳性率95%),自身免疫性肝炎时常有抗平滑肌抗体、抗核抗体阳性。

9.血清铜蓝蛋白

肝豆状核变性时明显降低(<200mg/L),伴尿铜增加(>100μg/24h)。年龄<40岁的肝硬化患者应检查血清铜蓝蛋白排除此病。

(一)治疗原则

肝硬化疾病的发展是一个动态的过程,治疗主要是预防和治疗肝硬化的并发症。针对病因进行治疗常可以改善肝脏结构和功能,进而逆转或减慢肝硬化的进程,如酒精性肝硬化患者必须戒酒,乙型肝炎和丙型肝炎肝硬化者须行抗病毒治疗,忌用对肝脏有损害的药物。

(二)一般治疗

1.休息

代偿期患者可参加轻工作,失代偿期尤其出现并发症患者应卧床休息。由于直立体位激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)及交感神经系统引起肾小球滤过减少和钠潴留。因此,肝硬化腹水的住院患者卧床休息有一定益处。

2.饮食

肝硬化是一种慢性消耗性疾病,目前已证实营养疗法对于肝硬化患者特别是营养不良者降低病残率及死亡率有作用。肝硬化患者的饮食热量为35~40kcal/(kg•d),其中碳水化合物占45%~65%,蛋白质1~1.5g/(kg•d)。应给予高维生素、易消化的食物,增加一次夜宵,严禁饮酒。可食瘦肉、河鱼、豆制品、牛奶、豆浆、蔬菜和水果。盐和水的摄入应根据患者水及电解质情况进行调整,食管静脉曲张者应禁食坚硬粗糙食物。

(三)病因治疗

1.抗病毒治疗

乙肝肝硬化患者只要HBV DNA阳性,不管ALT是否升高,均需要长期甚至终生口服抗病毒效力强、不易耐药的核苷类似物,如恩替卡韦或替诺福韦抗病毒治疗。治疗目标是通过抑制病毒复制,改善肝功能,以延缓降低肝功能失代偿和肝细胞肝癌(hepatocellular carcinoma,HCC)的发生,减少肝移植的需求。服药期间须随访。代偿期患者在严密监测下也可选择干扰素,疗程1年。

新一代口服直接抗丙肝病毒药物(direct-acting antiviral drugs,DAAs)的问世,使丙肝病毒感染的治愈率达到90%以上。所有HCV RNA阳性的患者均应接受抗病毒治疗,对进展性肝纤维化和失代偿期肝硬化应选用不含蛋白酶抑制剂的安全性较高的DAAs。患者服药后,如能达到持续病毒学应答(sustained virologic response,SVR),则可以改善终末期肝病模型(model for end-stage liver disease,MELD 评分)和 Child-Pugh评分,逆转失代偿症状,改善生存。但是其SVR明显低于代偿期肝硬化患者,特别是严重失代偿和门静脉高压患者。

2.抗纤维化药物

针对病因的治疗例如抗病毒治疗能够逆转和减轻肝纤维化。《肝纤维化中西医结合诊疗指南(2019年版)》推荐扶正化瘀胶囊和复方鳖甲软肝片等药物,有抗纤维化作用。

3.其他

酒精性肝病患者需戒酒、肝豆状核变性驱铜治疗、非酒精性脂肪性肝病针对代谢综合征的治疗等。

(四)腹水的治疗

目的是减轻由于腹水或下肢水肿给患者带来的不适并防止腹水引起的并发症,如SBP、脐疝的破裂及进一步发展为肝肾综合征。应测定体重、血清电解质、肾功能及24小时尿钠、尿钾排出量,以指导治疗。

1.腹水的一般治疗

(1)控制水和钠盐的摄入

对有轻度钠潴留者,钠的摄入量限制在88mmol/d(每天2.0g钠/5.0g食盐)可达到钠的负平衡。应用利尿剂时,可适度放开钠摄入,以尿钠排出量为给药指导。轻、中度腹水在限钠饮食和卧床休息后可自行消退。稀释性低钠血症(<130mmol/L),应限制水的摄入(800~1 000ml/d)。

(2)利尿剂的应用

经限钠饮食和卧床休息腹水仍不消退者须应用利尿剂,建议同时口服螺内酯和呋塞米,通常最初给予螺内酯100mg和呋塞米40mg,每日早晨给药1次。对于腹水量少的瘦小的患者,可采用更低剂量(例如,螺内酯50mg和呋塞米20mg)。若应用3~5天后临床效果不明显或体重减轻程度不理想,则药物剂量可分别增加100mg和40mg。若有需要,可以重复进行增量。推荐的最大剂量为螺内酯400mg/d和呋塞米160mg/d。服药后体重下降为有效(无水肿者每天减轻体重500g,有下肢水肿者体重减轻1 000g/d)。体重下降过多时,利尿剂需要减量。对于肾实质疾病患者,应用低于100mg/40mg比例的螺内酯与呋塞米(如 100mg/80mg或 100mg/120mg)。需要反复尝试来确定剂量,以达到不伴高钾血症的尿钠排泄。某些情况如肾小球滤过率极低或患者出现高钾血症时不能使用螺内酯。避免采用静脉给予呋塞米,因为静脉给予呋塞米可能导致急性肾功能减退并可以导致逐渐加重的氮质血症,随后可能造成肝肾综合征假象。如出现肝性脑病、低钠血症(血钠<120mmol/L)、肌酐>120mmol/L应停用利尿剂,可用胶体或盐水扩容或用选择性的血管加压素V2体拮抗剂托伐普坦,但须避免24小时血钠上升>12mmol/L。临床指南不推荐托伐普坦用于肝硬化患者低钠血症的常规治疗。

(3)提高血浆胶体渗透压

对于低蛋白血症患者,每周定期输注白蛋白、血浆可提高血浆胶体渗透压,促进腹水消退。

对于血压逐渐下降的进行性肝硬化患者,停用或避免开始使用血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)及β受体阻滞剂,对于顽固性腹水患者不使用β受体阻滞剂。应避免使用前列腺素抑制剂,如非甾体抗炎药(NSAIDs),因为这些药物可以降低尿钠排泄并诱发氮质血症。

2.顽固性腹水的治疗

对大剂量利尿剂(螺内酯400mg/d,呋塞米160mg/d)缺少反应(无体重下降)或在小剂量利尿剂时就发生肝性脑病、低钠、高钾等并发症,均属于顽固性或难治性腹水(refractory ascites),其在失代偿期肝硬化患者中的发生率为10%。治疗首先应针对导致顽固性腹水发生的一些可逆性原因,如不适当的限钠、利尿;使用肾毒性药物;自发性细菌性腹膜炎;门静脉、肝静脉血栓形成及未经治疗的活动性肝病。还可以用下列方法治疗:

(1)排放腹水、输注白蛋白

对于顽固性大量腹水患者,如无其他并发症(肝性脑病、上消化道出血、感染)、肝储备功能为Child-Pugh A、B 级,无出血倾向(INR<1.6,血小板计数>50×109/L),可于1~2小时内抽排腹水4~6L,同时补充白蛋白6~8g/L腹水,以维持有效血容量,阻断RAAS系统激活。一次排放后仍有腹水者可重复进行,该方法腹水消除率达96.5%,排放腹水后应用螺内酯维持治疗。

(2)经颈静脉肝内门体分流术

经颈静脉肝内门体分流术(transjugular intrahepatic portosystemic shunt,TIPS)是目前治疗顽固性腹水患者最有效的措施。术后门静脉压力下降,阻断钠潴留,改善肾脏对利尿剂反应,可预防腹水复发。适应证是肝功能损害轻度而门静脉高压显著者。MELD评分≥15的患者不宜行TIPS,应该考虑肝移植[MELD评分=9.6log(肌酐mg/dl)+3.8(胆红素 mg/dl)+11.2log(INR)+6.4]。

(五)并发症的治疗

1.食管胃底静脉曲张破裂出血

是肝硬化严重并发症和死亡主要原因,应予以积极抢救。

(1)预防首次出血

肝硬化患者中静脉曲张出血高危人群(伴有中/重度的静脉曲张、轻度的静脉曲张伴有红色征及失代偿期肝硬化患者伴有静脉曲张)应选择非选择性β受体阻滞剂防止首次出血,对于存在β受体阻滞剂使用禁忌证或者不能耐受的患者可以考虑内镜治疗。不推荐TIPS作为预防静脉曲张首次出血的措施。

(2)控制急性出血

1)重症监护

卧床、禁食、保持气道通畅、补充凝血因子、迅速建立静脉通道以维持循环血容量稳定,密切监测生命体征及出血情况。必要时输血。短期应用抗生素,不仅可以预防出血后感染,特别如SBP,还可提高止血率、降低死亡率。可先予静脉用头孢曲松1g/d,能进食时口服环丙沙星0.4g,2次/d,共7天。

2)血管活性药物治疗

一旦怀疑食管胃底静脉曲张破裂出血,应立即静脉给予下列血管活性药物,收缩内脏血管,减少门静脉血流量,达到止血效果,用2~5天。常用药物有14肽生长抑素,首剂250μg静脉推注,继以250μg/h持续静脉滴注;8肽奥曲肽,首剂100μg静脉推注,继以25~50μg/h持续静脉滴注,必要时剂量加倍;三甘氨酰赖氨酸加压素(特利加压素)静脉注射,1~2mg,每6~8小时1次。

3)气囊压迫术

对没有条件立即进行内镜治疗或者出血量大,在内镜治疗前需要稳定生命体征者可使用三腔二囊管对胃底和食管下段行气囊填塞压迫止血,压迫总时间不宜超过24小时,否则易导致黏膜糜烂。

4)内镜治疗

经过抗休克和药物治疗血流动力学稳定者应尽早行急诊内镜检查,以明确上消化道出血原因及部位。如果是食管静脉曲张破裂出血,应予以内镜下皮圈套扎(endoscopic varix ligation,EVL)或者注射硬化剂止血(数字资源15-8-1-1、数字资源15-8-1-2);若是胃曲张静脉破裂出血,宜注射组织黏合剂止血。

数字资源15-8-1-1 内镜下注射组织黏合剂联合套扎治疗胃食管静脉曲张(视频)

数字资源15-8-1-2 内镜透明帽辅助注射硬化剂治疗食管静脉曲张(视频)

5)介入治疗

食管胃底静脉曲张破裂出血患者如经药物治疗和内镜治疗仍有活动性出血或短期内再次出血,尤其是HVPG>20mmHg者,可考虑行TIPS。证据显示Child-Pugh C级(10~13分)患者或者在内镜治疗时有活动性出血的Child-Pugh B级患者进行早期TIPS(入院24~48小时),止血效果好,延长生存。对胃静脉曲张活动性出血药物和内镜治疗无效时可紧急行经皮经肝胃冠状静脉栓塞术。

6)急诊手术

上述急诊治疗后仍出血不止,患者肝脏储备功能为Child-Pugh A级者,可行断流术。

(3)预防再出血

在第一次出血后,一年内再出血的发生率约70%,死亡率30%~50%,因此在急性出血控制后,应采用以下措施预防再出血。

1)内镜治疗

单纯食管静脉曲张,可用EVL或硬化剂治疗,推荐与β受体阻滞剂联合应用;而对于胃静脉曲张,GOV1型的治疗可参照食管静脉曲张的治疗,采用内镜治疗(EVL或注射组织黏合剂)联合β受体阻滞剂,而GOV2型、IGV1型或2型的治疗可予注射组织黏合剂。

2)药物治疗

非选择性β受体阻滞剂(普萘洛尔、纳多洛尔、替莫洛尔)通过其β受体阻滞作用,收缩内脏血管,降低门静脉血流量而降低门静脉压力。用法:普萘洛尔从10mg/d开始,每天增加10mg,直至静息时心率下降到50~55次/min,血压≥90mmHg作为维持剂量,长期服用,并根据心率调整剂量。15%的患者有禁忌证(窦性心动过缓、支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病、心力衰竭、低血压、房室传导阻滞、胰岛素依赖性糖尿病);另外有15%的患者不能耐受,出现乏力、头晕、低血压等不适。β受体阻滞剂的使用还可影响肝硬化患者的系统血流动力学代偿能力,尤其是合并严重肝硬化并发症(如顽固性腹水、SBP、肝肾综合征等)的患者,可增加死亡率。因此如果病程中患者出现SBP、顽固性腹水、肾损害、低钠血症(<130mmol/L)或低血压(<90mmHg)时需停用普萘洛尔,经治疗上述并发症缓解后为了预防食管胃曲张静脉再出血可重新小剂量开始使用。卡维地洛(carvedilol)通过非选择性β受体阻滞和α1肾上腺素能阻滞作用,同时降低门静脉血流量和肝血管张力,其降低门静脉压力的作用大于普萘洛尔。起始剂量6.25mg/d,1周后增加到维持量12.5mg/d,但是由于其扩血管和液体潴留作用,不宜用于腹水患者,仅用于应用β受体阻滞剂有禁忌证的代偿期患者。

3)TIPS

经内镜和药物治疗失败、仍有反复出血患者,可考虑行TIPS。

4)外科减压或断流

如果患者为代偿期或Child-Pugh A级肝硬化,在药物或内镜治疗失败时也可考虑做远端脾肾吻合术或断流术。

5)肝移植

终末期肝病伴食管胃底静脉曲张反复出血者是肝移植的适应证。

2.自发性细菌性腹膜炎(SBP)

主要致病菌为革兰氏阴性菌(70%),如大肠埃希菌(47%)、克雷伯菌(13%)。 由于SBP后果严重,如临床上怀疑SBP或腹水中性粒细胞>250×106/L,应立即行经验性治疗,抗生素首选头孢噻肟2g每12小时1次,静脉滴注,或头孢曲松2g每天1次,静脉滴注。在用药后48小时再行腹水检查,如中性粒细胞数减少一半,可认为抗生素治疗有效,疗程5~10天。腹水蛋白<10g/L、已发生过一次SBP及食管胃底静脉曲张破裂出血者是发生SBP的高危患者,应口服环丙沙星400mg/d进行预防。SBP最严重的并发症是肝肾综合征。一旦诊断SBP,立即给予白蛋白输注1.5g/(kg•d),48小时后1g/(kg•d),可预防肝肾综合征,提高生存率。

3.肝肾综合征

治疗原则是增加动脉有效血容量和降低门静脉压力,在积极改善肝功能前提下,可采取以下措施:①早期预防和消除诱发肝肾衰竭的因素,诸如感染、出血、电解质紊乱、不适当的放腹水、利尿等。②避免使用损害肾功能的药物。③输注白蛋白 1g/(kg•d),以后 20~40g/d,持续 5~10 天,使血肌酐<132.6μmol/L。④血管活性药物特利加压素0.5~2mg静脉注射(缓慢静脉推注1小时或用输液泵),12小时1次,通过收缩内脏血管,提高有效循环血容量,增加肾血流量,增加肾小球滤过率,阻断RAAS激活,降低肾血管阻力。也可用去甲肾上腺素(0.5~3mg/h)或米多君(2.5~3.75mg/d)加奥曲肽(300~600μg/d)代替特利加压素。⑤TIPS有一定帮助,应用对象:血清胆红素(SB)<51μmol/L、Child-Pugh评分<12、无心肺疾病和肝性脑病者。⑥肝移植:对可能发生肝肾综合征的高危患者如稀释性低钠血症、低血压、低尿钠患者在发生肝肾综合征前行肝移植。

4.肝性脑病

(1)寻找并消除诱因

及时控制感染和上消化道出血并清除积血,避免快速和大量的排钾利尿和放腹水,注意纠正水、电解质和酸碱平衡失调,缓解便秘,并控制使用麻醉、止痛、安眠、镇静等药物。当患者狂躁不安或有抽搐时,禁用吗啡及其衍生物、水合氯醛、哌替啶及速效巴比妥类,必要时可减量使用(常量的1/2或1/3)地西泮(安定)、东莨菪碱,并减少给药次数。异丙嗪、氯苯那敏(扑尔敏)等抗组胺药有时可作为安定药代用。

(2)乳果糖

乳果糖在结肠内被乳酸菌、厌氧菌等分解为乳酸和醋酸,降低结肠pH,使肠腔呈酸性,从而减少氨的形成与吸收;其轻泻作用有助于肠内含氮毒性物质的排出;肠道酸化后,促进乳酸杆菌等有益菌大量繁殖,抑制产氨细菌生长,氨生成减少。剂量为每次15~30ml,每天3~4次口服。从小剂量开始,根据每天2~3次软便,调整剂量。严重肝性脑病昏迷患者时,可用乳果糖经置入鼻胃管给药,一般为15~45ml,每8~12小时1次;或乳果糖300ml置于1L水中灌肠保留1小时,每2小时1次,直到症状改善。乳果糖还可以用于复发性肝性脑病的预防,我国多中心临床研究表明其可以改善轻微肝性脑病患者的认知和生活质量,用于轻微肝性脑病的治疗。

(3)抑制肠道细菌生长

利福昔明是一种口服后肠道吸收极少的广谱抗生素,其对肝性脑病有良好的疗效,具有耐受性好、起效快等优点。可作为Ⅰ~Ⅲ级肝性脑病的治疗和预防复发性肝性脑病发作,推荐剂量是800~1 200mg/d,分次口服或与乳果糖合用。

含有双歧杆菌、乳酸杆菌等的微生态制剂可起到维护肠道正常菌群、抑制有害菌群、减少毒素吸收的作用。

(4)促进氨的转化和代谢

L-鸟氨酸-L-天冬氨酸(L-ornithine-L-aspartate,OA)中的鸟氨酸能增加氨基甲酰磷酸合成酶和鸟氨酸氨基甲酰转移酶活性,其本身也是鸟氨酸循环的重要物质,可促进尿素合成。天冬氨酸可促进谷氨酰胺合成酶的活性,促进脑、肝、肾利用和消耗氨以合成谷氨酸和谷氨酰胺而降低血氨,减轻脑水肿。每天静脉滴注20g,用于显性肝性脑病,能显著降低肝性脑病患者血氨,改善临床症状,安全性好。

5.肝肺综合征

内科治疗无效,TIPS可改善患者症状,为肝移植创造条件。

6.肝硬化性心肌病

治疗为非特异性,主要针对左心室衰竭,肝移植是唯一可治疗的手段。

7.门静脉血栓形成(PVT)

PVT的治疗手段包括密切监测、抗凝、溶栓、血栓切除术和经颈静脉肝内门体分流术(TIPS)等。完全性PVT应尽早开始治疗,部分性PVT则该尽量避免进展。急性PVT治疗目的是防止血栓延伸和栓塞及再通门静脉,慢性患者主要针对门静脉高压并发症治疗,无临床症状患者可不予以治疗。需要注意的是诊断和治疗PVT的病因非常重要。

(1)抗凝治疗

急性非肝硬化PVT患者应该给予抗凝治疗,特别对有血栓形成危险因素、反复发生的患者。低分子肝素和直接口服抗凝药物对代偿期肝硬化伴PVT患者相对安全、有效。直接口服抗凝药物对于child-pugh C级肝硬化患者的疗效和安全性需要进一步评估。对于既往有GEV出血史或高风险患者,在抗凝治疗前建议用非选择性β受体阻滞剂,或内镜下套扎,或TIPS治疗。

建议对以下患者进行抗凝治疗:①可能肝移植的急性或近期PVT患者;②有症状的急性闭塞性PVT患者(如门静脉高压恶化);③影像学上具有PVT进展的患者(尤其是当近端静脉,如肠系膜上静脉受累时);④担心存在肠系膜缺血风险的患者。

急性期抗凝治疗首选低分子量肝素(LMWH),然后口服维生素K拮抗剂华法林用于长期治疗,维持INR 2~3。抗凝的疗程尚不统一,一般认为至少需要治疗6个月,如果处于高凝状态或者等待肝移植则要更长时间。等待肝移植的患者建议抗凝治疗6个月或者直到行肝移植。抗凝治疗患者应在第1、3个月和以后每3个月监测超声,CT评估建议在第6~12个月进行。治疗过程中要警惕肝素相关血小板减少症。

直接口服抗凝剂(DOACs)达比加群、阿哌沙班、利伐沙班或贝曲西班(betrixaban)已经用于PVT的治疗。

(2)介入治疗

TIPS应在已进行抗凝治疗或抗凝治疗为禁忌的进展性PVT患者考虑使用。TIPS也可用于控制曲张静脉出血和难治性腹水、内镜治疗症状性门静脉性胆管病失败的慢性患者及出现门静脉海绵样变而肝内门静脉分支开放患者。

对于肝外门静脉血栓,采用球囊血管成形术或/和支架植入术,解除梗阻因素即可恢复门静脉血流;门静脉主干完全闭塞合并肝内门静脉分支广泛血栓,建议TIPS途径取栓、溶栓治疗。充分的抗凝伴随整个介入治疗过程。

(3)外科手术

对于急性PVT介入溶栓效果不佳或者累及肠系膜上静脉引起腹痛、便血、腹膜刺激征怀疑肠坏死者,应尽早行剖腹探查术,常见的手术方式是肠切除吻合术和肠系膜静脉取栓术。

(4)其他治疗

高热和血白细胞增高者应使用抗生素。门静脉高压并发症的处理与肝硬化患者相似。

8.原发性肝癌

(1)外科手术治疗

肝癌的外科治疗包括肝切除术和肝移植。

肝切除是传统的根治性治疗方法,根治性切除后5年生存率在50%以上,是肝癌的首选治疗。手术切除的指征主要根据:①肿瘤的累及范围;②肝功能状态;③全身状况。在我国,肝癌切除术主要适用于肿瘤局限于一个肝叶或虽然位于多个肝叶,但可以完整切除者。一般认为,若肿瘤单个,或肿瘤多发,数目不超过3个,即我国肝癌规范的Ⅰa、Ⅰb和Ⅱa期,外科切除为首选的治疗方案;若肝癌为多发,如肿瘤数目超过3个,即我国肝癌规范的Ⅱb期,多选择肝动脉栓塞化疗;但部分Ⅱb期的肝癌,如肝功能允许,可能行根治性切除者,也可以选择手术切除,或者联合局部消融治疗,可获得优于肝动脉栓塞化疗的效果。Ⅲa期患者主要选择系统性治疗,但部分合并分支癌栓的患者,如果可能将肿瘤全部切除,也可选择手术切除的方案。

肝功能状态是决定患者能否接受手术切除的重要因素,一般为Child-Pugh A级或B级的肝癌患者。吲哚菁绿(ICG)试验对于判断肝脏的储备功能,确定手术指征很有帮助。

肝移植治疗肝癌除了可完全切除肝癌之外,还可治疗肝癌合并的肝硬化,特别适用于合并严重肝硬化的早期肝癌,治疗小肝癌可获得较好的效果。但是,由于肝癌容易发生肝内和远处转移,移植术后应用免疫抑制剂,如适应证选择不严格,术后容易复发。因此,肝移植治疗肝癌应该严格掌握适应证。西方国家多采用Milan标准或UCSF标准(单个肿瘤直径≤6.5cm,或多发肿瘤数目≤3个且每个肿瘤直径均≤4.5cm、所有肿瘤直径总和≤8cm)。由于我国肝癌的临床特征与西方的肝癌有所不同,根据我国肝癌的临床实践,制定了适合我国国情的肝癌肝移植标准,如“杭州标准”“复旦标准”“华西标准”等,适应证较Milan标准和UCSF标准有所扩大,但仍然能获得较好的远期生存。

肝癌切除术后,复发率较高,术后5年累积复发率可达61.5%~79.9%。故应该密切随访肿瘤标志物、超声、CT或MRI等,以便能够早期发现复发,及时治疗。肝癌术后复发超过80%发生在肝内,如能及时发现,再手术切除后5年生存率仍可达38.7%。射频毁损治疗或瘤内无水乙醇注射治疗术后复发的小肝癌也可获得较好的效果。

(2)肝动脉栓塞化疗

AASLD指南认为经导管动脉栓塞化疗(transcatheter arterial chemoembolization,TACE)是无血管侵犯和肝外转移的多发肿瘤(BCLC B期)的有效治疗。对于TACE是否能使BCLC C期患者获益,目前仍有争议,缺乏有效循证医学证据。传统的方法是在局部应用化疗药物的基础上,给予碘化油(lipoidol)或明胶海绵(gelfoam)进行肝动脉栓塞。近年来,有采用药物缓释微球或放射性铱-90微球进行肝动脉栓塞化(放)疗。随机对照研究和荟萃分析结果显示,对于Child-Pugh A级或B级的患者,与支持治疗或全身化疗做对照,肝动脉栓塞化疗均能显著地延长肝癌患者的生存期,从而肯定了肝动脉栓塞化疗的疗效。TACE最主要的并发症是肝衰竭,故应强调术中超选择肿瘤血管,以利肿瘤控制和肝功能保护。其他严重并发症包括上消化道出血、溶瘤综合征、异位栓塞、胆汁瘤继发胆道感染、血管损伤假性动脉瘤形成等。TACE禁忌证为:Child-Pugh C级、门静脉主干完全栓塞且侧支形成少、严重凝血功能障碍、急性感染期、ECOG>2分、全身广泛转移预计治疗不能改善生存期等。

(3)局部消融治疗

包括射频消融(radiofrequency ablation)、微波消融(microwave ablation)、激光消融(laser ablation)及经皮无水酒精注射(percutaneous ethanol injection)。超过90%的患者可以在超声(或CT)引导下经皮穿刺消融,少数影像学显示不清楚或突出肝包膜的肝癌可在开腹和腹腔镜下消融。射频和微波的适应证为肿瘤直径≤5cm的单发肿瘤或直径≤3cm的3个以内多发结节,无血管、胆管侵犯或远处转移的患者,即我国肝癌诊治规范的Ⅰa、Ⅰb期。单发肿瘤直径≤3cm可获得根治性消融。超出以上标准的部分中期肝癌,联合TACE做消融治疗,可获得优于单纯TACE的疗效。无水酒精对于单发肿瘤直径≤2cm可取得类似于射频消融的疗效。禁忌证为Child-Pugh C级、近期有食管胃底静脉曲张破裂出血、ECOG>2分、活动性感染尤其胆系感染,严重凝血功能障碍或血液病等。严重并发症主要包括出血、周围脏器损伤和继发感染。

(4)放射治疗

放射治疗主要适用于合并有远处转移病灶的姑息性治疗。近年来采用立体定向放射治疗技术的进步,有临床研究显示对小肝癌有良好的局部控制效果,但尚需充分的循证医学证据推荐为早期肝癌的首选治疗。对于部分不适合手术切除或局部消融的小肝癌,可选择立体定向放射治疗的方案。更有采用计算机断层技术与放射治疗结合的断层放射治疗(TOMO)治疗肝癌,使放射治疗应用更为广泛。适应证为肿瘤局限但位于重要解剖部位无法进行手术者,肿瘤压迫致胆道梗阻,胆道、门静脉或下腔癌栓,远处转移灶(淋巴结、肺、肾上腺、骨)。急性不良反应包括胃肠道反应、严重肝功能损害、骨髓抑制、放射性胃肠炎和肺炎,严重的放射后期损伤为放射诱导肝病(radiation induced liver disease,RILD)。 严重肝功能失代偿(Child-Pugh C级)或全身情况差(KPS评分<50分)不宜行放射治疗。放射治疗过程中应定期随访肝肾功能及血常规。

(5)分子靶向治疗

分子靶向药物主要针对肿瘤发生和发展中的驱动基因,特异性地抑制肿瘤的生长。但迄今为止,尚未能明确肝癌增殖的驱动基因。目前主要应用针对肝癌新生血管形成、抑制肝癌增殖的分子靶向药物。一线选择的药物有索拉非尼、仑伐替尼。二线药物有瑞戈非尼。肝癌的分子靶向药物是有充分循证医学证据证实能够延长肝癌生存的药物,主要用于有远期转移,或合并门静脉癌栓的晚期肝癌患者,也可联合TACE用于中期肝癌的治疗。

(6)免疫治疗

免疫检查点抑制剂近年来应用于临床的免疫治疗,包括PD-1/PD-L1抗体、CTLA-4抗体在各种实体瘤的临床试验中获得良好的效果,其特点是持续缓解时间长。纳武单抗(nivolumab)及帕博利珠单抗(pembrolizumab)根据 Checkmate040试验及Keynote224试验结果被美国食品药品监督管理局(FDA)批准为肝癌的二线治疗。进一步的临床研究显示,单一的免疫检查点抑制剂治疗肝癌的临床缓解率不超过20%,联合抗肿瘤血管生成抑制剂如仑伐替尼或贝伐单抗的治疗方案可提高缓解率。近期IMbrave150的研究证实,PD-L1抗体联合贝伐单抗在总体生存期和无疾病进展生存期方面,均显著优于索拉非尼,国家药品监督管理局批准了该方案为晚期肝癌的一线治疗方案。

(7)其他治疗

肝癌多发生在乙型肝炎的基础上,在手术切除或抗肿瘤治疗同时应该注意监测乙肝病毒DNA载量的变化。如果治疗前或治疗过程发现有乙肝病毒复制,应及时给予核苷类抗乙肝病毒药物治疗。随机对照研究结果显示,如在肝癌切除术后大剂量应用α干扰素有降低术后复发率的作用。对于中晚期的肝癌患者,中药可以缓解症状、延长生存。此外,淋巴因子诱导的杀伤细胞——细胞因子诱导杀伤(cytokine-induced killer,CIK)细胞、肿瘤浸润淋巴细胞(tumor infiltrating lymphocyte,TIL)等过继细胞免疫治疗在肝癌切除术后应用,可降低术后的复发率。应掌握适应证应用。

针对病因的防治,可以防止或者延迟肝硬化的形成和并发症的发生。在我国肝硬化的病因主要为慢性乙肝,因此防治乙肝是预防本病的关键。新生儿和高危人群应注射乙肝疫苗,乙肝患者给予积极的抗病毒治疗;严格执行器械的消毒常规,严格选择献血员;节制饮酒;注意合理的营养;避免应用对肝脏有损害的药物;加强劳动保健;避免工农业生产中的各种慢性化学品中毒;定期体格检查,无疑也是预防本病的积极措施。