英文名称 :colorectal carcinoma

大肠癌(colorectal carcinoma,CRC)包括结肠癌和直肠癌,是常见的消化道恶性肿瘤。我国大肠癌发病率升高趋势明显,尤其在城市。且发病年龄以40~50岁居多,发病中位年龄约为45岁。男性大肠癌的发病率高于女性,约为1.6∶1。

(一)生活方式

研究认为,吸烟、食用红肉和加工肉类、饮酒、低运动量,以及肥胖/高体重指数是大肠癌发病的危险因素。

(二)遗传因素

遗传因素在大肠癌发病中具有相当重要的角色。约2/3患者有遗传背景,5%~6%的患者可确诊为遗传性结直肠癌。目前已有以下两种遗传性易患大肠癌的综合征被确定:家族性腺瘤性息肉病(familial adenomatous polyposis,FAP)和遗传性非息肉病性结直肠癌。

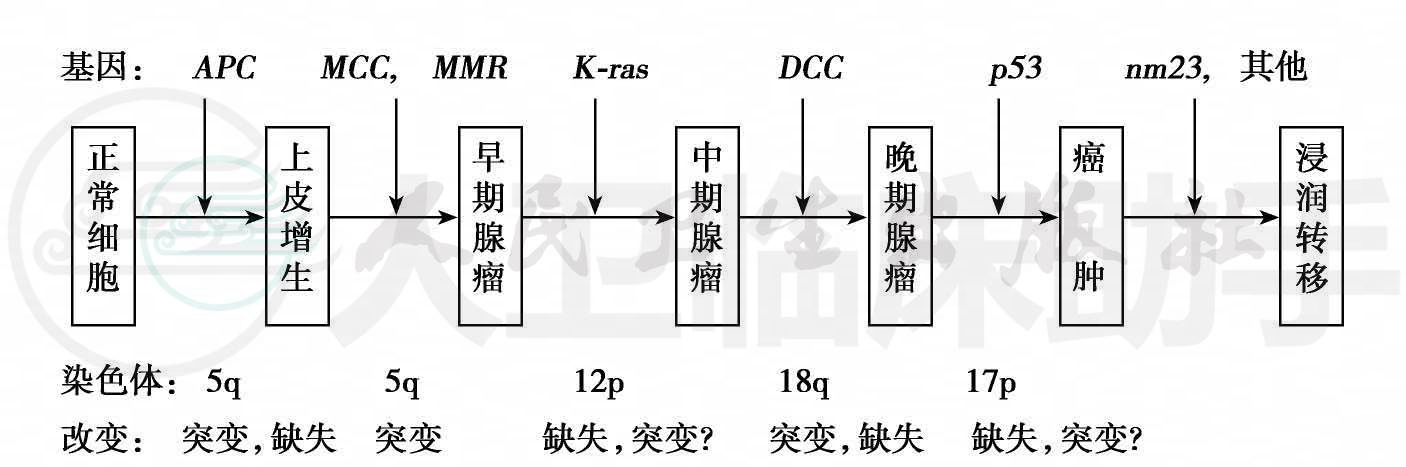

大肠癌的发生发展是一个多阶段的、涉及多基因改变的、逐渐积累的复杂过程,即由正常上皮转化为上皮过度增生、腺瘤的形成,腺瘤伴异型增生,并演进至癌及癌的浸润与转移,先后发生了许多癌基因的激活、错配修复(MMR)基因的缺失及抑癌基因的失活与缺如。最常见的有:APC、MCC基因的突变,MMR基因失活,K-ras基因突变,抑癌基因DCC的缺失,抑癌基因p53的突变与缺失,以及nm23改变等(图1)。

图1 大肠癌发生发展的分子遗传学模式图

(三)大肠腺瘤

从腺瘤演变为大肠癌需要5年以上,平均10~15年,但也可终生不变。根据腺瘤中绒毛状成分所占比例不同,可分为管状腺瘤(绒毛成分在20%以下)、混合性腺瘤(绒毛成分占20%~80%)和绒毛状腺瘤(绒毛成分在80%以上,又称乳头状腺瘤)。临床发现的腺瘤中管状腺瘤约占70%,混合性腺瘤和绒毛状腺瘤分别占10%与20%。管状腺瘤、混合性腺瘤及绒毛状腺瘤的癌变率分别为5%~9%、20%~30%及40%~45%。

(四)大肠慢性炎症

炎症性肠病(如溃疡性结肠炎、克罗恩病)患者的结直肠癌风险升高。慢性非特异性溃疡性结肠炎,特别是合并有原发性硬化性胆管炎的患者大肠癌发生率比正常人高出5~10倍,病程越长癌变率越高。血吸虫病、慢性细菌性痢疾、慢性阿米巴肠病及克罗恩病发生大肠癌的概率均比同年龄对照人群高。

(五)其他因素

亚硝胺类化合物中致癌物也可能是大肠癌的致病因素之一。宫颈癌放射治疗后患直肠癌的风险增高,放射后15年危险性开始上升。胆囊切除术后的患者大肠癌发病率显著高于正常人群,而且多见于近端结肠。原发性与获得性免疫缺陷病也可能与本病发生有关。

大肠癌绝大部分为单个,少数病例同时或先后有一个以上癌肿发生,即多原发大肠癌。据文献资料显示,2%~9%的大肠癌患者为多原发大肠癌。大肠癌最好发部位是直肠与乙状结肠,占75%~80%,其次为盲肠及升结肠,再其次为结肠肝曲、降结肠、横结肠及结肠脾曲。大肠癌的大体形态随病期而不同,可分为早期和进展期。

(一)早期大肠癌

指原发灶肿瘤限于黏膜下层者(pT1)。其中限于黏膜层者为“黏膜内癌”。由于黏膜层中没有淋巴管,很少发生淋巴结转移。癌限于黏膜下层但未侵及肠壁肌层者为“黏膜下层癌”,属早期大肠癌,但因黏膜下层内有丰富的脉管,因此部分黏膜下层癌可发生淋巴结转移甚或血道转移。早期大肠癌可分为3型:①息肉隆起型(Ⅰ型),又进一步分为有蒂型(1p)、广基型(1s)两个亚型,此型中多数为黏膜内癌;②扁平隆起型(Ⅱ型),如分币状隆起于黏膜表面,此型中多数为黏膜下层癌;③扁平隆起伴溃疡型(Ⅲ型),如小盘状,边缘隆起,中心凹陷,此型均为黏膜下层癌。

(二)进展期大肠癌

当癌浸润已超越黏膜下层而达肠壁肌层或更深层时归于进展期大肠癌。其大体可分为3型,其中以隆起型和溃疡型多见浸润型少见。

1.隆起型

肿瘤的主体向肠腔内突出,呈结节状、息肉状或菜花样隆起,界限清楚,有蒂或广基,可发生于结肠任何部位,但多发于右半结肠和直肠壶腹部,特别是盲肠。

2.溃疡型

癌体一般较小,早期形成溃疡,溃疡底可深达肌层,穿透肠壁侵入邻近器官和组织,好发于直肠与远段结肠。

3.浸润型

肿瘤向肠壁各层弥漫浸润,伴纤维组织异常增生,肠壁增厚,形成环形狭窄,易引起肠梗阻,好发于直肠、乙状结肠及降结肠。

组织病理学类型根据结直肠癌WHO组织学分型为普通类型腺癌、特殊类型腺癌(黏液腺癌、印戒细胞癌、锯齿状腺癌、微乳头状癌、髓样癌、筛状粉刺型腺癌)、少见类型腺癌(腺鳞癌、鳞癌、梭形细胞癌/肉瘤样癌、未分化癌),以及其他特殊类型。

大肠癌转移途径:①直接浸润,癌肿浸润浆膜层而累及附近组织或器官,并可能发生直肠膀胱瘘和胃结肠瘘。②淋巴转移,大肠癌如侵犯黏膜肌层,就有淋巴转移的危险。③血行转移,大肠癌发生血行转移的情况相当常见。癌肿侵犯血管(主要是静脉)后,癌栓易通过门静脉转移到肝脏,也可经体循环到肺、脑、肾、肾上腺、骨骼等处。④癌肿浸润大肠浆膜层时,脱落癌细胞可种植到所接触的组织,如直肠膀胱或直肠子宫陷凹,或手术肠吻合口等处。

(三)分期

TMN分期参照美国癌症联合委员会(AJCC)/国际抗癌联盟(UICC)结直肠癌TNM分期系统(2010年第7版),以及中国结直肠肿瘤筛查、早诊早治和综合预防共识意见(2011年)。

(一)手术治疗

根治手术,包括癌肿、足够的两端肠段及区域淋巴结清扫。建议常规清扫两站以上淋巴结。

1.结肠癌

结肠具有宽长系膜,易将整个相关的系膜淋巴引流系统全部切除,预后较直肠癌为好,左半结肠癌预后好于右半结肠癌。结肠癌的手术方法和范围见扩展阅读15-6-13-2。

扩展阅读15-6-13-2 结肠癌、直肠癌、直肠癌并发肠梗阻的手术治疗以及肠癌手术治疗后辅助化疗原则

2.直肠癌

直肠癌原发灶的手术治疗方法众多,主要取决于肿瘤的部位及肿瘤的广泛程度,直肠癌的手术方法详见扩展阅读15-6-13-2。放疗在直肠癌,尤其是低位直肠癌的治疗中具有很高的地位,术前放疗及术后放疗均可以减少局部的复发与转移。

3.肝转移的处理

确诊大肠癌时,15%~25%已有肝转移。在大肠癌切除后的患者随访中另有20%~30%将发生肝转移。大肠癌肝转移的处理一般需要多学科的参与。如果大肠癌患者除肝脏转移外无其他远处转移,原发灶又能做根治性切除者,则应对肝脏转移灶做积极的治疗。判定肝转移瘤是否适合手术在于保留正常肝储备功能的基础上是否能获得阴性手术切缘。

对于肝转移灶无法根治手术的患者可以分为潜在可切除或者不可切除。对于肝转移灶潜在切除的患者一般选择高效的转化方案(化疗联合靶向),尽可能在短期内达到肿瘤缩小,实现R0切除。对于判断无法实现肝转移灶R0手术的患者,遵循肿瘤内科的原则,合理的安排一线、二线及三线治疗。鼓励参加新药临床试验。相对孤立的肝转移灶还可以采用除手术以外的局部治疗手段,如射频消融、微波消融、冷冻消融、经皮无水酒精注射和电凝固技术。也可以采用适型(立体)外照射放疗。

4.并发症的处理

结直肠癌发生完全性肠梗阻占8%~23%,患者死亡率及并发症发生率较高。梗阻时,应当在进行胃肠减压、纠正水和电解质紊乱及酸碱失衡等准备后,早期施行手术,手术治疗详见扩展阅读15-6-13-2。

结肠梗阻尤其左半结肠梗阻的患者,可在灌肠等准备后经内镜行结肠支架放置术或结肠引流,解除梗阻,减少肠壁水肿,在梗阻解除1~2周后再行Ⅰ期肿块切除+肠吻合术。

结直肠癌穿孔手术的围手术期并发症发生率和死亡率均较高,手术原则与结直肠癌性梗阻相同。

(二)药物治疗

临床诊断的大肠癌患者中,20%~30%已属晚期,手术已无法根治,必须考虑予以化疗为主的药物治疗。化疗药物包括5-氟尿嘧啶/亚叶酸钙(5-FU/LV)、伊立替康、奥沙利铂、卡培他滨等。靶向药物包括抗表皮生长因子的药物(西妥昔单抗和帕尼单抗)、抗肿瘤血管新生的抗体类药物(贝伐珠单抗、雷莫卢单抗及阿柏西普)及小分子药物(瑞戈非尼、呋喹替尼等)。近年来免疫检查点抑制剂(PD-1/PD-L1抑制剂、CTLA-4抑制剂)在一小部分肠癌(MSI-H/dMMR)中也有很好的应用前景。

治疗方案的选择主要取决于治疗目标、既往治疗的类型和时限,以及治疗方案构成中各种药物不同的不良反应。在考虑不同给药方案对具体患者的疗效和安全性时,不但要考虑药物构成,还要考虑药物的剂量、给药计划和途径,以及外科根治的潜在性和患者的身体状况。对于适合接受高强度治疗的转移性患者(对该方案能够良好耐受,而获得的高治疗反应性可能具有潜在的临床获益),推荐5个化疗方案作为初始治疗的选择:FOLFOX(即mFOLFOX6,含奥沙利铂、亚叶酸钙及氟尿嘧啶)、FOLFIRI(含伊利替康、亚叶酸钙及氟尿嘧啶)、卡培他滨联合奥沙利铂(CapeOX)、输注5-FU/LV或卡培他滨,或FOLFOXIRI(含氟尿嘧啶、亚叶酸钙、伊利替康及奥沙利铂)。

术后辅助化疗选择根据分期而定,手术治疗后辅助化疗原则详见扩展阅读15-6-13-2。

T3~4或N1~2据肛缘≤12cm的直肠癌,推荐术前新辅助放化疗,如术前未行新辅助放疗,建议术后辅助放化疗,其中同步化疗方案推荐氟尿嘧啶类单药。术中或术后区域性缓释化疗与腹腔热灌注化疗目前不常规推荐。

(三)放射治疗

直肠癌放疗或放化疗常作为新辅助或辅助治疗的手段,姑息放疗的适应证为肿瘤局部区域复发和/或远处转移时改善局部症状。对于某些不能耐受手术或保肛意愿强烈的患者,可以尝试根治性放疗或放化疗。

(四)内镜下治疗

结肠腺瘤或部分T1期结肠腺癌可采用内镜下黏膜切除术(EMR)或者内镜黏膜下剥离术(ESD)治疗。在不能进行手术治疗的晚期病例,可通过内镜放置金属支架预防或者解除肠腔狭窄和梗阻。

(五)其他治疗

基因治疗、导向治疗、免疫治疗、中医中药治疗,均作为辅助疗法。

对一般人群和高危人群进行筛查是早期诊断的重要措施。一般人群为50~74岁,首次筛查进行高危因素问卷调查和免疫法大便隐血检测,阳性者进行结肠镜筛查。高危人群包括有结直肠腺瘤病史、结直肠癌家族史和炎症性肠病的患者,应每年参加结直肠癌筛查。预防措施包括改变生活方式如戒烟、保持体重指数、锻炼身体增加纤维膳食,积极防治癌前病变如炎症性肠病、处理结肠及直肠腺瘤和息肉病。化学药物阿司匹林、塞来昔布等尚未常规推荐。