英文名称 :gastrointestinal stromal tumor

胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)是胃肠道最常见的间叶源性肿瘤,在生物学行为上可从良性至恶性,估计年发病率为(10~20)/100万。GIST可起源于胃肠道的任何部位,大部分发生于胃(60%)和小肠(30%)。大多数病例存在酪氨酸激酶受体(c-kit)或血小板衍生生长因子受体A(PDGFRA)基因突变。免疫组织化学检测多为CD117和功能未知蛋白1(discovered on GIST 1,DOG1)阳性。 传统放疗和化疗对GIST几乎无效,外科手术切除仍是GIST最主要和最有效的治疗手段。酪氨酸激酶抑制剂甲磺酸伊马替尼和舒尼替尼的临床应用使GIST的治疗发生了根本性改变,GIST也是迄今为止靶向药物治疗最成功的实体肿瘤。

GIST的发生主要与c-kit基因(80%~85%)和PDGFRA基因(5%~10%)突变有关。另有约10%的GIST患者不存在c-kit基因或PDGFRA基因突变,被称为野生型GIST。可能涉及其他分子改变,包括 SDHX、BRAF、NF1、K/N-RAS及 PIK3CA 等基因突变等。

原癌基因c-kit位于人类染色体4q12。GIST中至少存在c-kit基因4个位点的突变:第9、11、13和17号外显子。其中11号外显子最常见(60%~70%),9号外显子占5%~15%。

PDGFRA亦位于人类染色体4q12,其编码产物属于酪氨酸激酶受体的一种。80%的突变发生在第12和18号外显子上。

肿瘤呈局限性生长,常表现为孤立、界限清楚的结节,大体形态呈结节状或分叶状,切面呈灰白色、红色,均匀一致,质韧易碎,可见出血、坏死、黏液变及囊性变。依据瘤细胞形态可将GIST分为三大类:梭形细胞型(70%),上皮样细胞型(20%)和混合细胞型。

CD117是GIST的特异性指标,约 95%的 GIST高表达CD117。DOG1是一个钙离子依赖的受体激活氯离子通道蛋白,在GIST中高表达,阳性率80%~97%,且与基因突变类型不相关,可协助诊断GIST。GIST患者中其他一些高表达指标有细胞间黏附糖蛋白(CD34,70%)、平滑肌肌动蛋白(SMA,40%)、S-100蛋白和结蛋白。

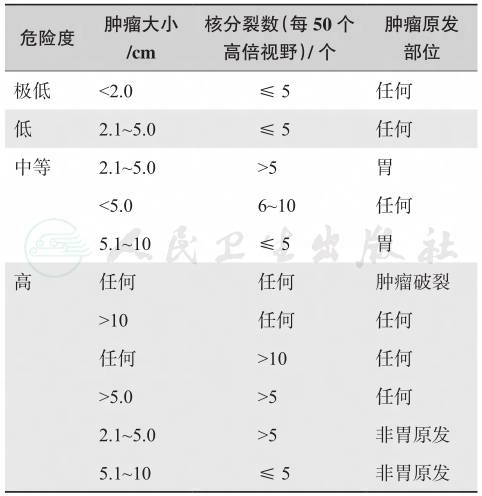

GIST的生物学行为从形态学良性、潜在恶性到低、中和高度恶性形成一个连续谱。绝大多数GIST可依据肿瘤的大小、生长方式、瘤细胞异型性、核分裂数和凝固性坏死等大体和镜下表现正确判断其生物学行为。提示GIST预后良好的因素包括:肿瘤体积小(小于2cm)、境界清楚、核分裂数<2/50HPF、瘤细胞欠丰富、无异型、无坏死;二倍体和增生活性低(Ki-67阳性细胞<10%);端粒酶活性低;肿瘤位于胃和手术治疗能完全切除肿瘤。认为目前使用“良性”GIST这一术语是不明智的,NIH推荐依据肿瘤大小、核分裂数和原发部位预计转移的危险性(表1)。

表1 NIH原发GIST手术切除后的风险分级(2008版)

引自:主编:.黄家驷外科学(上、中、下册).第8版.ISBN:978-7-117-30167-1

(一)手术治疗

对于可切除的GIST,手术是最主要的治疗手段。手术目标是尽量争取R0切除,保证切缘组织学阴性,术中应注意保护肿瘤假性包膜完整性。GIST很少发生淋巴结转移,不推荐常规行淋巴结清扫。

(二)药物治疗

传统的化疗对GIST无效。酪氨酸激酶抑制剂甲磺酸伊马替尼和舒尼替尼是GIST的主要治疗药物。有条件者可行甲磺酸伊马替尼血药浓度监测。

1.术前治疗

对于潜在可切除,或肿瘤体积巨大易致术中出血、破裂,手术风险大的患者,术前接受甲磺酸伊马替尼治疗可提高手术R0切除率,降低手术风险。甲磺酸伊马替尼常规治疗剂量为400mg/d,推荐使用至最大疗效,即连续两次增强CT/MRI提示病灶不再缩小时考虑手术(通常6~12个月)。对病情稳定或局限性疾病进展的肿瘤,如可行R0切除,应尽快手术,否则应考虑二线治疗。而对于广泛进展的肿瘤,则不建议手术,应按晚期肿瘤处理。

2.术后辅助治疗

术后评估具有中高危复发风险的患者应行术后辅助治疗。常规推荐甲磺酸伊马替尼400mg/d。对于中危患者,甲磺酸伊马替尼治疗时间至少1年;对于高危患者,甲磺酸伊马替尼治疗时间至少3年;对于发生肿瘤破裂的患者,应考虑延长甲磺酸伊马替尼辅助治疗时间。PDGFRA外显子18 D842V突变GIST对甲磺酸伊马替尼原发耐药,不推荐给予甲磺酸伊马替尼辅助治疗。

3.对于转移复发/不可切除GIST的治疗

甲磺酸伊马替尼是转移复发/不可切除GIST的标准一线治疗药物,初始推荐剂量为400mg/d。c-kit基因9号外显子突变患者建议增至600mg/d。如治疗有效,应持续用药直至疾病进展或出现毒性反应不能耐受。常见不良反应包括水肿、胃肠道反应、白细胞减少、皮疹、腹泻等,大多为轻到中度,可经对症支持治疗后改善。

对于甲磺酸伊马替尼治疗后出现局限性进展的患者,如其他病灶仍然稳定,可考虑手术切除或应用动脉栓塞、射频消融等局部治疗手段控制进展病灶。对于不适合接受手术或局部治疗,或出现广泛性进展的患者,建议换用苹果酸舒尼替尼二线治疗。苹果酸舒尼替尼是一个多靶点酪氨酸激酶抑制剂,推荐剂量为37.5mg/d持续使用,或者50mg/d,服药4周,停药2周。常见不良反应包括疲乏、手足皮肤反应、口腔炎、脱发、高血压等。除此之外,也可考虑将甲磺酸伊马替尼剂量增加至600~800mg/d。

对于经甲磺酸伊马替尼和舒尼替尼治疗失败的患者,推荐使用瑞戈非尼三线治疗,推荐剂量为160mg/d,服药3周,停药1周。常见不良反应包括高血压、乏力、手足综合征、口腔炎、贫血与粒细胞减少,上述副作用可通过减量或停药慢慢减退。三线治疗进展后的患者推荐参加临床研究。

c-kit/PDGFRA基因突变类型可以预测分子靶向药物的疗效。一线治疗中,c-kit外显子11突变者接受甲磺酸伊马替尼治疗后的疗效最佳;二线治疗中,原发c-kit外显子9突变和野生型GIST患者接受舒尼替尼治疗的生存获益优于c-kit外显子11突变患者;PDGFRA D842V和D816V突变可能导致患者对甲磺酸伊马替尼、舒尼替尼与瑞戈非尼治疗产生原发性耐药。