英文名称 :functional gastrointestinal disorders

功能性胃肠病(functional gastrointestinal disorders,FGIDs)指的是表现为慢性或反复发作的胃肠道症状,而无法找到形态学或生化异常解释的一类消化系统疾病。这些症状因发生的主要部位和症状特征而有不同命名,涉及部位包括食管、胃和十二指肠、肠道、胆道、肛门等。目前认为,FGIDs不是一种单一疾病,而是一组由生物、心理、社会因素共同作用而引起的胃肠感知动力障碍性疾病,是消化系统的常见病,通常需要在排除炎症、感染、肿瘤及其他结构性异常等器质性病变后根据症状作出诊断。罹患这些疾病的患者症状颇多,且在不同类型的功能性胃肠病之间有诸多症状重叠,虽有多种先进的包括生化、内镜和影像学等检查手段,却常常不能发现结构、代谢或器质性的异常。这些症状以及诊治导致的巨大费用往往对患者的生活质量和心理状态造成了程度不同的不良影响。

FGIDs病因复杂,不是某一种因素单一造成,往往是由多种原因共同作用,这些因素包括:遗传因素、早期家庭环境、心理社会因素、胃肠运动异常、内脏高敏感性、炎症、通过中枢神经系统与肠神经系统的脑-肠轴作用及其他原因。对具体患者的病因分析,应从通常单一生物学病因模式转变为生物-心理-社会综合模式。

功能性胃肠病现在已被公认为是一种独立的临床疾病,其发病年龄多在20~50岁之间,病程缓慢,在普通人群的发生率达到23.5%~74%。在胃肠门诊中,约42%~61%功能性胃肠病患者存在心理障碍,常表现为焦虑、抑郁和躯体形式障碍,严重影响患者的生活质量。欧美的流行病学调查显示,普通人群中有消化不良症状者占19%~41%。

功能性胃肠病的发病机制与机体多种生理、病理生理学改变有关,是一类胃肠运动及内脏感觉异常的疾病,患者表现为腹痛、恶心、呕吐、腹胀、腹泻及便秘等胃肠症状。FGID及胃肠动力性疾病是两种分类体系的胃肠功能(运动、感知)异常性疾病,它们可能有共同的神经胃肠病病理生理学机制,但亦有发病机制及诊断原则等方面的不同。FGID强调症状学,胃肠动力学改变并非诊断所必需;DGI M则强调客观存在的动力学异常和/或胃肠感知异常,可发源于胃肠本身的动力疾病,亦可继发于全身性疾病,原发性胃肠动力疾病还可以导致胃肠形态结构的异常。在曼谷新分类体系中提出了“心因性动力病”这一全新概念,从神经胃肠病学角度指出了抑郁、焦虑等情感综合征与胃肠动力学改变的相关性,进一步澄清和提高了人们对FGID的认识,为临床诊治提供了分类依据,对基础研究及临床实践具有重要的指导作用。FGID具有消化道动力和内脏感知的异常,某些临床症状可能与胃肠道对生理性及非生理性刺激呈高反应性有关。FGID由于发病机制复杂,多有中枢神经系统、胃肠神经、自主神经、胃肠内分泌激素及神经递质的参与,受社会、心理及中枢情感等因素的影响,使其临床表现更具有个体化特征。

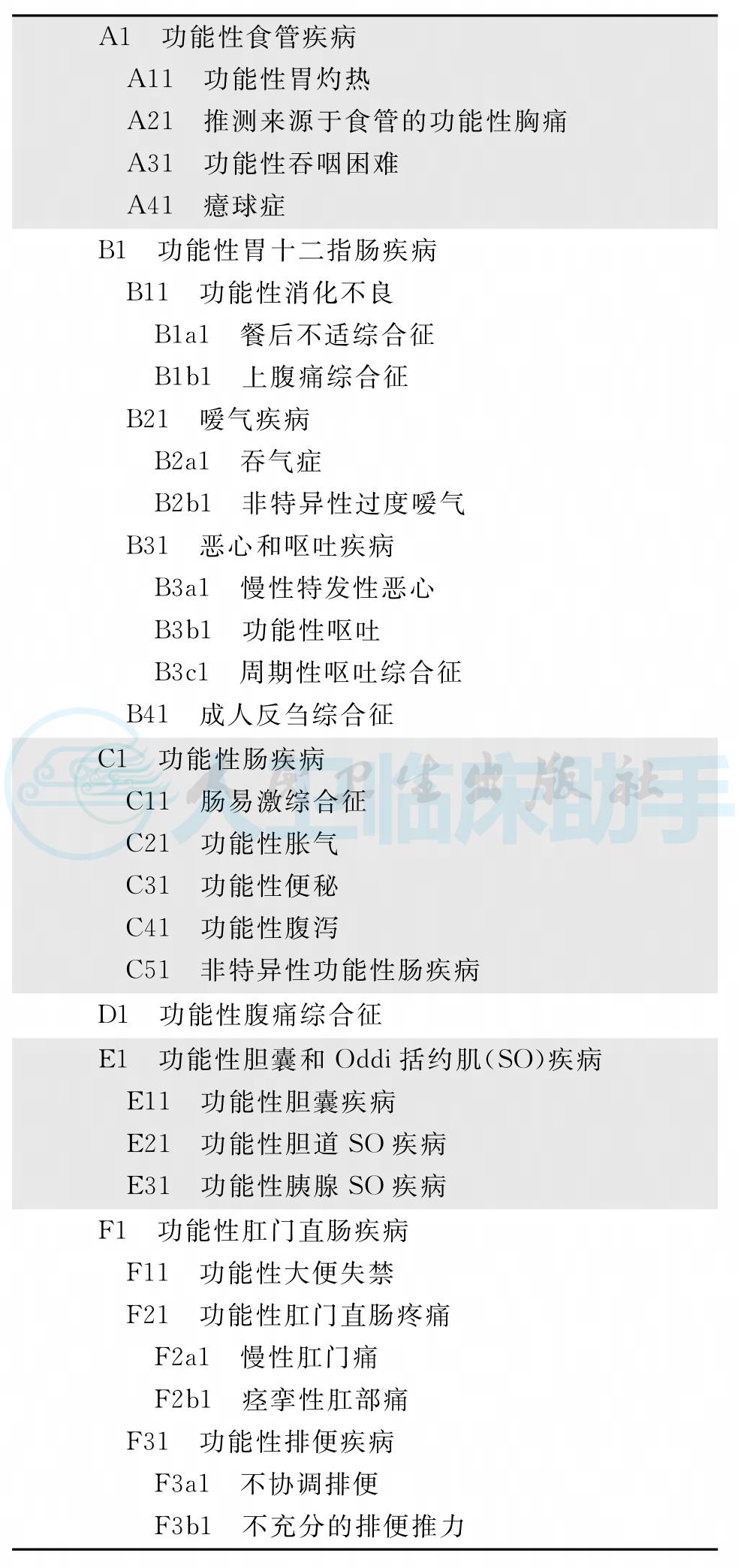

2006年5月,FGIDs的国际罗马Ⅲ专家工作组推出了《功能性胃肠病罗马Ⅲ新分类和诊断标准》(表1)。这是根据1999年罗马Ⅱ标准颁布后神经胃肠病学领域的研究进展及临床应用后的反馈结果,基于循证医学而作的修订,特别指出其病理生理模式必须综合考虑生物-心理-社会模式,并提供了建立治疗性医患关系的指南。

罗马Ⅲ诊断标准要求FGIDs在诊断前症状至少存在6个月,且最近3个月活动症状,符合各种不同FGIDs诊断标准,其间限制比较宽松且缩短,医生和患者容易理解,病例选择误差小,会使更多的FGIDs患者得到早期诊断和治疗,减少了不必要的医疗花费,更符合临床实践。另外,罗马Ⅲ标准还调整了FGIDs的分类。

以往对FGID症状的解释,认为主要由胃肠动力异常所致。随着神经胃肠病学的研究进展,越来越多的证据提示FGID的症状与许多因素有关,如动力改变、内脏高敏感性、黏膜免疫、炎症功能改变以及中枢神经系统(CNS)和肠神经系统(ENS)调节功能的改变等。

以下介绍部分功能性胃肠病,以及与功能性和动力性关系密切的部分异常,重点以功能性消化不良、肠易激综合征和功能性便秘为例。

表1 罗马Ⅲ标准的功能性胃肠病的分类(成人)

FGIDs的诊断是基于症状表现的排除性诊断,因此,一些相应的检查是必需的。

1.实验室检查

包括血、尿、便三大常规,生化、肿瘤标志物、血沉等。

2.影像学检查

根据相应的症状表现,应该选择性的进行检查,如吞咽困难,则可以选择上消化道检查,钡餐或胃镜,如症状为便秘或腹泻,则可以选择结肠镜检查。

3.其他

因为功能性胃肠病种类多,涉及所有可能的消化道部位,因此应根据症状表现的特异性,有的放矢地选择。如食管测压,pH监测等。

1.明确诊断后,按照相应的疾病分类,有针对性地治疗。

2.功能性胃肠病患者多存在精神、心理异常,应该与患者充分沟通,建立信任关系,做好宣教,养成健康的生活方式,戒烟戒酒,规律饮食等。

3.药物治疗。针对不同的疾病,选择相应的药物。

1.饮食起居

饮食强调规律性,以利于胃肠道的吸收和排空;注意饮食卫生,避免偏食、挑食、饥饱失度或过量进食冷饮、冷食,避免高脂饮食和辛辣刺激性食物,戒烟限酒。饮食应根据症状而定,腹泻者饮食宜清淡,提倡少量多餐,以少渣、易消化食物为主,禁食油腻及刺激性食物。腹泻时生冷、粗纤维蔬菜不宜食,便秘期间,宜多食蔬菜、水果、蜂蜜等食物。提倡生活规律化,注意休息、保证充足睡眠,培养按时大便的习惯,合并焦虑或抑郁的患者,应接受心理治疗或服用抗焦虑药物。多饮水,每日饮水量不少于2000ml,尤其是每日晨起和睡前一杯温开水(200ml),可起到促进胃肠蠕动引起便意的作用,然后去厕所蹲便,至少坚持15分钟以上,长期坚持,最终会形成很好的大便习惯,解决便秘的问题。

2.自我锻炼及休闲性作业

腹部按摩对改善功能性胃肠病的各种症状有很好的疗效,平卧在床上,双腿弯起,腹肌放松,将一手掌放在肚脐正上方,用拇指以外的四指指腹,从右到左沿结肠走向按摩。当按摩至左下腹时,应适当加强指的压力,以不感疼痛为度,按压时呼气,放松时吸气,每次10分钟左右。揉腹和腹部按摩可随时进行,但一般选择晚上入睡前或晨起时,揉腹前应排空小便,不宜过饱或过于饥饿的情况下进行。增强腹部和骨盆肌肉的力量有利于促进排便功能。卧床患者给予被动运动锻炼。鼓励无行动障碍的患者每天坚持晨练及户外散步。每日两次做便秘医疗体操:第一节屈腿运动:仰卧位,两腿同时屈膝提起,使大腿贴腹反复5~10次。第二节举腿运动:仰卧位,两腿同时举起,膝关节保持伸直,然后慢慢放下,重复5~10次。第三节踏车运动:仰卧位,轮流伸屈两腿,模仿踏车运动,伸屈运动范围尽量大些。第四节仰卧起坐:从仰卧位起坐,坐起后两手摸足尖,再倒下,如此反复5~10次。

3.注意事项

关键是预防、调养,经常参加体育运动、保持乐观情绪等均可改善病情。便秘型的病人要改变不良生活习惯,多吃蔬菜、水果,多吃粗粮,早晨起床后要适量喝水,养成按时排便的习惯,即使排不出大便也要定时蹲便,以形成条件反射。避免精神紧张,忌食辛辣、刺激性食物、养成定时排便的习惯,每天晨起喝一杯温开水200ml,待有胃肠蠕动时如厕,若无大便排出坚持15分钟,晚上入睡前同样喝一杯温开水200ml,待有胃肠蠕动时如厕,若无大便排出也要坚持15分钟,如此坚持1周左右就可形成大便习惯。长期坚持就会圆满解决很多功能性胃肠病的相关症状。

一级预防是预防引起残疾的疾病的发生,二级预防是预防疾病引起的残疾,三级预防是预防残疾引起的残障。