英文名称 :hiatal hernia

食管裂孔疝(hiatal hernia,HH)是指腹腔内脏器(主要是胃)通过膈食管裂孔进入胸腔所致的疾病。食管裂孔疝在膈疝中最常见,达90%以上。食管裂孔疝与反流性食管炎可同时也可分别存在。该病可发生于任何年龄,但发病率随着年龄的增高而增加,40岁以下人群发病率不到9%,而70岁以上则可高达70%。因该病多无症状或症状轻微,故难以得出其确切的发病率。该病在一般人群普查中发病率为0.52%,而在有可疑食管裂孔疝症状者的常规胃肠X线钡餐检查中,食管裂孔滑疝的检出率为11.8%。近年来,在X线检查时采用特殊体位加压法,其检出率可达80%。

食管裂孔疝可分为先天性和后天性。

1.先天性发育异常

约占45%。正常情况下,胃和食管周围有较坚韧的结缔组织(膈食管韧带、膈胃韧带、胃悬韧带)使之与周围紧密连接,对贲门起固定作用,食管被锚定在横膈上,胃和食管保持正常位置,腹腔脏器位于横膈以下。如果膈食管韧带、膈胃韧带、胃悬韧带等发育不良,尤其是膈食管韧带与食管周围失去紧密连接,食管腹腔段失去控制和稳定性,当膈肌运动时由于腹腔食管活动性强,易向上进入胸腔形成疝。

2.后天性因素

约占25%。随着年龄增长,食管裂孔周围组织和膈食管韧带弹力组织萎缩退变而逐渐变薄、变弱,食管周围其他筋膜退变、松弛,逐渐失去其将食管下端和贲门固定于正常位置的功能。随着年龄的增长,食管裂孔疝的发病率逐渐增加。同时,老年人因为更多地合并慢性便秘、慢性咳嗽等情况使腹压增加,更易导致食管裂孔疝的发生。

3.疾病因素

约占10%。慢性食管炎、食管下段憩室、溃疡、肿瘤浸润、强烈的迷走神经刺激等可引起食管痉挛,在长期向上牵拉的作用下,食管下段和贲门逐渐进入膈上。

4.物理因素

约占5%。严重的胸腹部损伤,手术所致的食管、胃与膈食管裂孔正常位置的改变,或有手术牵引导致的膈食管韧带和膈食管裂孔的松弛,亦能引起食管裂孔疝。

食管裂孔疝的分型方法较多,常用的有Shinner分型和Barrett分型,由于Barrett分型更简单、实用,被国内外普遍采用。

1.Shinner分型

依据解剖缺陷和临床表现,食管裂孔疝分为4种类型。

(1)Ⅰ型(滑动型食管裂孔疝)

食管裂孔肌肉张力减弱,食管裂孔扩大,对贲门起固定作用的韧带松弛,在腹压增高时,贲门和胃底通过食管裂孔进入胸腔,在腹压降低时,疝入胸腔的结构可回纳入腹腔。有不同程度的胃食管反流。

(2)Ⅱ型(食管旁疝)

较少见,食管-胃连接部仍位于膈下并保持锐角,一部分胃在食管左前方通过增宽松弛的裂孔进入胸腔。很少发生胃食管反流。

(3)Ⅲ型(混合型)

滑动性食管裂孔疝与食管旁疝同时存在,有胃食管反流。

(4)Ⅳ型(多器官型)

突破食管裂孔的是其他脏器,如部分结肠、小肠、网膜等。

2.Barrett分型

Barrett根据食管裂孔发育缺损的程度,突入胸腔的内容物的多寡,病理生理及临床改变,将食管裂孔疝分为3型。

(1)Ⅰ型(食管裂孔滑动疝)

疝环为开大的食管裂孔,疝内容物为食管腹腔段、贲门和胃底,无真正的疝囊,当卧位或腹压增加时,食管腹腔段、贲门和胃底可由开大的食管裂孔疝入膈上;腹压减低或立位胃空虚时,食管、贲门滑回正常位置,多数食管腹腔段变短,胃His角变钝,由于胃食管连接处及胃底进入后纵隔,下段食管暴露在胸腔内负压之下,其括约肌功能丧失,易发生胃食管反流。

(2)Ⅱ型(食管旁疝)

胚胎早期食管两侧各有一隐窝,如在发育过程中未能消失而形成薄弱环节,以及膈肌发育不良导致食管裂孔扩大,胃底可由此缺损或薄弱部位突向膈上、食管后方,形成食管旁疝,此时,贲门仍位于膈下,胃His角不变,食管腹腔段保持一定的长度,下食管括约肌功能无异常并保持良好的防反流机制,因此本型无胃食管反流现象。当胃大弯与部分胃体或全胃疝入胸腔,也可构成巨大食管旁疝。如全胃沿着贲门及幽门长轴方向翻转疝入胸腔,可导致胃扭转、梗阻,随着全胃进入纵隔后吞咽空气不能排出,胃膨胀加重,可逐渐发生血运障碍,绞窄坏死、穿孔,发生严重胸、腹腔感染和中毒性休克。

(3)Ⅲ型(混合性疝)

食管韧带明显松弛不能固定食管、贲门,致使其在食管裂孔上下滑动,同时有胃底疝入胸腔,既有胃His角变钝,下食管括约肌功能丧失,胃食管反流,又可发生胃疝入胸腔,扭转。

食管裂孔疝的病理改变,主要为膈上疝囊与胃液反流性食管炎。膈上疝囊的上部为扩大的胃和食管前庭段,下部为胃底。由于胃内压力减低致使胃内容物易于进入食管,酸性胃液可损伤食管黏膜,形成反流性食管炎或消化性溃疡。而反流性食管炎又可造成食管下段瘢痕挛缩,牵拉食管形成裂孔疝,故两者互为因果。有作者认为反流性食管炎可能是成年人短食管性食管裂孔疝的主要原因。

内镜检查可直接观察到本病的征象:①齿状线上移;②食管裂孔压迹至齿状线的间距增大;③his角度变钝或拉直;④贲门口扩大或松弛;⑤食管腔内胃黏膜的逆行疝入。

治疗目的是消除反流、缓解压迫、预防食管炎症及胃扭转嵌顿。对于食管旁疝和混合型疝由于有胃出血、穿孔、梗阻、扭转危险及呼吸系统症状,通常主张手术治疗。滑动性食管裂孔疝则需根据反流程度及临床症轻重进行决定,X线上小型疝和柱状疝可先保守治疗,2~3个月钡透一次,观察疝形状变化,如反流严重,食管炎症明显且临床症状难以消除时可考虑手术。中型和巨大疝可择期手术。

1.保守治疗

可将患儿置于60°~90°半卧位,给予少量多次稠厚食物,同时适当使用H2受体拮抗剂或质子泵抑制剂。疗程通常为3个月左右。

2.手术治疗

(1)经胸手术

食管裂孔明显,有胃扭转、粘连严重或食管过短可经胸:切断肺下韧带,暴露纵隔,切除疝囊,食管后左右膈肌角缝合2~3针,再行胃底折叠术,最后关闭食管膈肌边缘。

(2)经腹手术

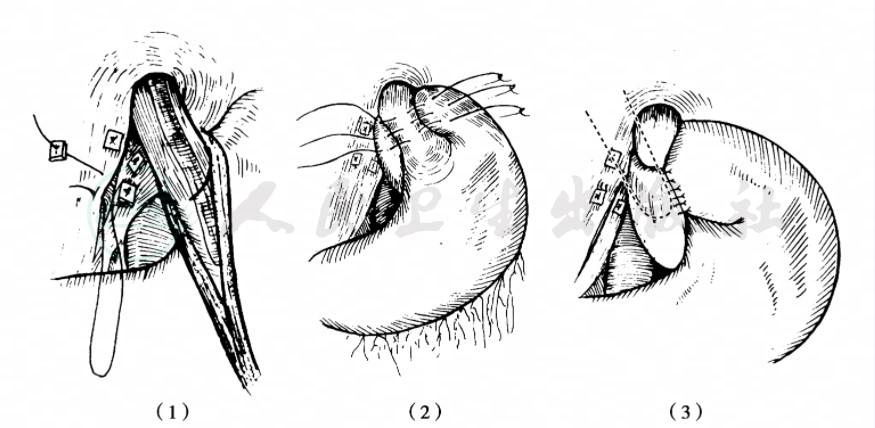

可采用左上腹横切口,充分游离食管下段2~4cm,必要时断左肝三角韧带,注意避免损伤迷走神经,用导尿管或纱布向下牵拉食管,插入14号左右较粗胃管,以免食管狭窄,修补膈肌角裂孔后将胃底绕食管后方360°(Nisen术,图1)在前壁汇合,缝合3~4针。包绕的松紧以通过术者示指为度,包绕长度,婴幼儿为1~2cm,儿童为2~3cm,大于3cm术后易出现吞咽困难。有幽门梗阻或迷走神经损伤的可行幽门成形或幽门环肌切开术。Thal术则将胃壁210°部分折叠,使胃底处胃前壁片状附于食管,长度达2~4cm起到瓣膜启闭作用。

(3)腹腔镜手术

患者取截石位,主刀医师站于患者两腿之间。建立气腹,分别于右锁骨中线肋缘下、剑突下、左锁骨中线肋缘下、左腋前线肋缘下及脐上戳孔,置入5个Trocar(2个5mm,3个10mm)。经脐上戳孔置入镜头,左锁骨中线肋缘下与剑突下戳孔为术者的主操作孔,左腋前线肋缘下与右锁骨中线肋缘下戳孔为助手的辅助操作孔。手术步骤基本同开腹,注意修补食管裂孔需保留1cm间隙。

图1 Nisen术

修补膈肌角裂孔后将胃底绕食管后方360°