中文别名 :医院外肺炎

社区获得性肺炎(community acquired pneumonia,CAP)又称医院外肺炎,是指在医院外社区内罹患的感染性肺实质(含肺泡壁,即广义上的肺间质)炎症,也包括入院后48小时内肺内出现的感染病灶。随着社会人口老龄化以及慢性病患者的增加,老年护理院和长期护理机构大量建立,伴随而来的护理院获得性肺炎(nursing home acquired pneumonia,NHAP)作为肺炎的一种独立类型被提出。曾经认为NHAP在病原谱的分布上介于CAP和医院获得性肺炎(hospital acquired pneumonia,HAP)之间,即肺炎链球菌和流感嗜血杆菌趋于减少,而肠杆菌科细菌趋于增加。但近年来的研究表明NHAP的病原谱更接近于HAP,而且以多耐药(MDR)菌为主。

细菌、真菌、衣原体、支原体、病毒、寄生虫等病原微生物均可引起CAP,其中细菌性肺炎最为常见。由于地理位置差异、研究人群构成比不同、采用的微生物诊断技术及方法各异等原因,各家报道CAP病原体分布或构成比不尽一致。近年来CAP病原谱变迁的总体情况和趋势如下:

1.肺炎链球菌仍是CAP最主要的病原体,大约占各种类型CAP的20%~60%。常规检测技术阴性或所谓“病原体未明”的CAP,仍以肺炎链球菌最为常见。

2.非典型病原体所占比例在增加。非典型病原体达40%,其中肺炎支原体、肺炎衣原体和军团菌分别为1%~36%、3%~22%和1%~16%。国内报道前两者亦在20%~30%之间。与过去认识不同的是这些非典型病原体有1/3~1/2与肺炎链球菌合并存在,并加重其临床病情,尤其是肺炎衣原体。

3.流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌也是CAP的重要病原体,特别是合并慢阻肺者。

4.酒精中毒、免疫抑制和结构性肺病(囊性肺纤维化、支气管扩张症)等患者G-杆菌增加;在结构性肺病患者,铜绿假单胞菌是常见的病原体。

5.有报道耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、分泌杀白细胞素的金黄色葡萄球菌也正成为CAP的重要病原体。

6.新病原体不断出现,如引起汉坦病毒肺综合征的辛诺柏病毒(SNV)及其相关病毒、引起SARS的新冠状病毒(另述)及H1N1甲型流感病毒。2009年H1N1甲型流感病毒虽多只引起轻微症状,但可在少数患者引发重症肺炎。

7.耐青霉素肺炎链球菌(PRSP)增加。肺炎链球菌对青霉素耐药在我国近年来快速增加,对大环内酯类耐药也在增加,对第三代喹诺酮亦出现耐药。

虽然强杀菌、超广谱抗微生物药物不断问世,CAP仍是威胁人类健康的重要疾病,尤其随着社会人口老龄化、免疫受损宿主增加,病原体的变迁和抗生素的耐药性上升,CAP面临着许多问题和挑战。其患病率约占人群的12‰。2009年,在美国人口死亡顺位中肺炎居第八位,因肺炎造成的死亡超过5万例。此外,肺炎患者住院率呈逐年上升趋势。在美国65岁以上成人肺炎住院率在1988年到2002年间增长达20%。我国尚缺乏可靠的CAP流行病学资料。有资料预计每年我国有250万CAP患者,超过12万人死于CAP。如果与美国按人口总数比较,估计国内的上述预计数字显然被低估。年龄、社会地位、居住环境、基础疾病和免疫状态、季节等诸多因素可影响CAP的发病,尤其与CAP病原体的差异密切相关。甲型H1N1流感所致病毒性肺炎患者平均年龄为30~35岁;病态肥胖是一个主要的危险因素。

主要经呼吸道吸入感染性颗粒或口咽部、胃肠道反流物误吸导致肺炎发生。病原微生物进入肺泡后,依靠自身毒力因子黏附在肺泡或呼吸道上皮细胞表面,如果病原体数量大、毒力强,或宿主局部防护机制有缺陷,或正常清除机制受损,病原体在局部繁殖,产生毒素,损害上皮细胞,或直接进入巨噬细胞内部繁殖。产生的毒素除造成局部炎症反应、充血、水肿、渗出,甚至出血外,炎症因子可释放入血,造成远端器官功能损害;病原体入血,造成菌血症、脓毒血症,患者可继发脓毒性休克(sepsis shock),出现多器官功能不全综合征(MODS),重者出现死亡。

大体病理根据炎症反应部位、分布和均匀程度分为大叶性肺炎、支气管周围炎症、弥漫性播散型肺炎以及间质性肺炎。病理显微镜下分为肺泡实变,上皮细胞脱落、坏死,血浆渗出,纤维蛋白沉淀,炎症细胞聚集,或间质内出现炎症细胞聚集(尤其淋巴细胞)等。

(一)治疗原则

1.及时经验性抗菌治疗

临床诊断CAP患者在完成基本检查以及病情评估后应尽快进行抗菌治疗,有研究显示30分钟内给予首次经验性抗菌治疗较4小时治疗患者的预后提高达20%,提示抗菌治疗越早预后更好。药物选择的依据应是:CAP病原谱的流行学分布和当地细菌耐药监测资料、临床病情评价、抗菌药物理论与实践知识(抗菌谱、抗菌活性、药动学/药效学、剂量和用法、不良反应、药物经济学)和治疗指南等。还应强调抗菌治疗包括经验性治疗尚应考虑我国各地社会经济发展水平等多种因素。

2.重视病情评估和病原学检查

由于经验性治疗缺乏高度专一性和特异性,在疗程中需要经常评价整体病情的治疗反应。初始经验性治疗48~72小时或稍长一些时间后病情无改善或反见恶化,按无反应性肺炎寻找原因和进一步处理[见下文“(三)支持治疗”]。

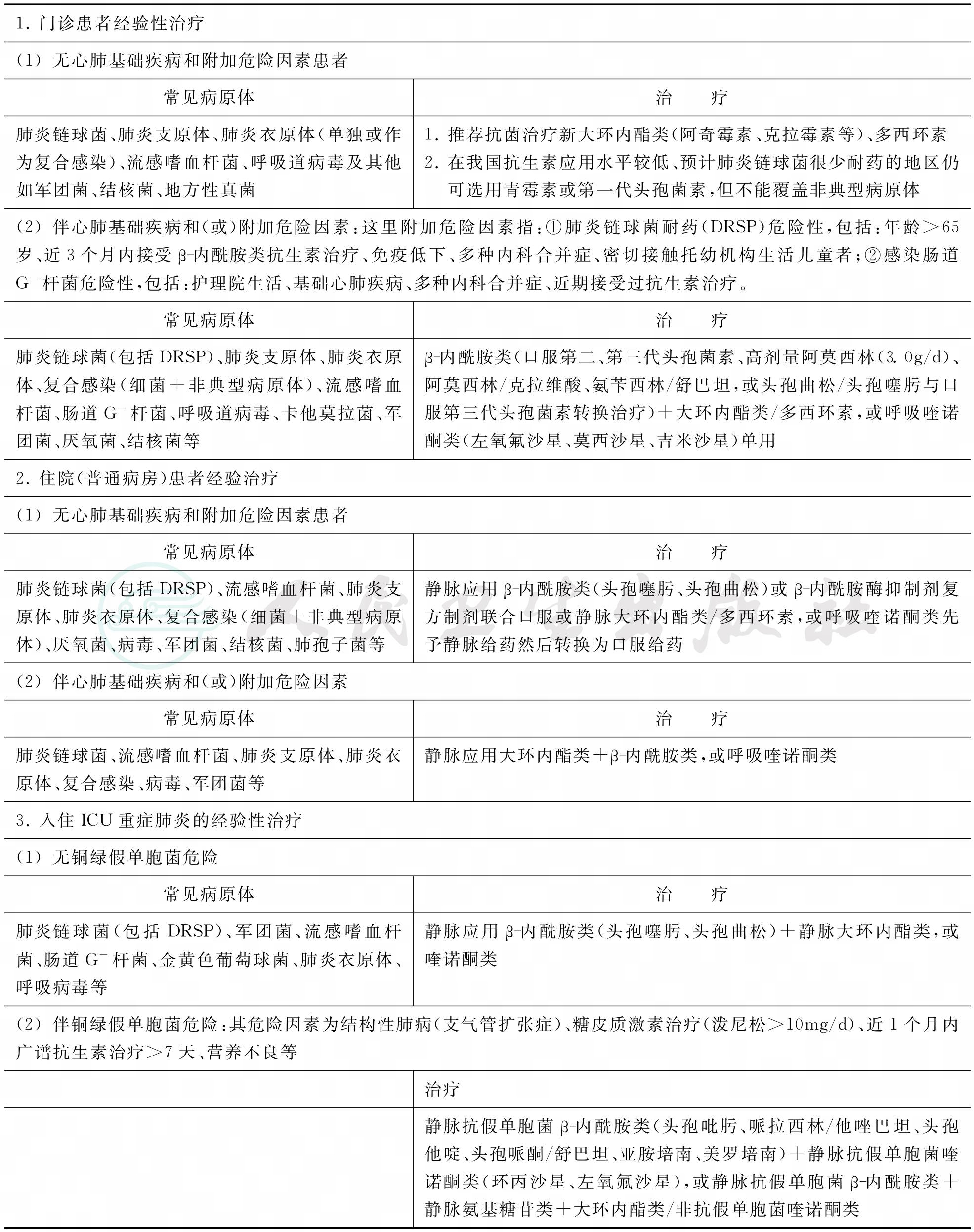

3.初始经验性治疗要求覆盖CAP最常见病原体

按病情分组覆盖面不尽相同(表17-7-2)。近年来非典型病原体与肺炎链球菌复合感染增加。经验性推荐β-内酰胺类联合大环内酯类或呼吸喹诺酮(左氧氟沙星、莫西沙星、加替沙星)单用。增殖期杀菌剂和快速抑菌剂联合并未证明会产生过去所认为的拮抗作用。

4.减少不必要住院和缩短住院治疗时间

在轻中度和无附加危险因素的CAP提倡门诊治疗,某些需要住院者应在临床病情改善后将静脉抗生素治疗转为口服治疗,并早期出院。凡病情适合于住普通病房治疗者均提倡给予转换治疗(switch therapy),其指征:①咳嗽气急改善;②体温正常;③白细胞下降;④胃肠能耐受口服治疗。选择转换药物如β-内酰胺类口服剂型其血药浓度低于静脉给药,称为转换治疗,不影响疗效;而如果选择氟喹诺酮类或大环内酯类,则其血药浓度与静脉给药相近称为序贯治疗。事实上序贯治疗常与转换治疗概念混用。

5.抗菌治疗疗程视病原体决定

肺炎链球菌和其他细菌肺炎一般疗程7~10天,肺炎支原体和肺炎衣原体肺炎10~14天;免疫健全宿主军团菌病10~14天,免疫抑制宿主则应适当延长疗程。疗程尚需参考基础疾病、细菌耐药及临床病情严重程度等综合考虑,既要防止疗程不足,影响疗效,更要防止疗程过长,产生耐药菌的定植。目前,疗程总体上趋于尽可能缩短。

(二)经验性抗菌治疗方案

经验性抗菌治疗方案见表17-7-2。

表17-7-2 经验性抗菌治疗方案

CAP抗菌治疗选择存在一个重要争议,即新一代喹诺酮类药物及抗肺炎链球菌活性明显提高的莫西沙星、吉米沙星及左氧氟沙星等呼吸喹诺酮类是否可以作为第一线选择。1999年美国疾病控制与预防中心(CDC)肺炎链球菌耐药工作组(DRSPWG)主张呼吸喹诺酮类仅能用于:①大环内酯类和β-内酰胺类治疗无效或过敏患者;②高水平PRSP(MIC≥4μg/ml)感染患者。主要是担心其耐药和交叉耐药。但近年来随着研究的深入,这一主张已趋于松动。2007年美国传染病学会(IDSA)发表新修订的CAP指南推荐门诊患者近3个月内用过抗生素者可首选呼吸喹诺酮类。另一个争议是大环内酯类的地位问题。如前所述如果肺炎链球菌没有耐药危险因素或者大环内酯类仅是mef基因介导耐药(泵出机制),而非erm基因介导耐药(靶位改变),大环内酯类仍可应用,因为它覆盖呼吸道胞外菌和非典型病原体,在无基础疾病的轻症CAP可以单用。在中重症或有基础疾病患者大环内酯类和β-内酰胺类联合治疗是公认的“经典”方案,目的是用大环内酯类覆盖非典型病原体。而且更有证据表明:在CAP住院患者,在β-内酰胺类的基础上加用大环内酯类可以降低死亡率,并减少治疗失败的风险。

(三)支持治疗

已有研究证实早期活动可减少患者住院天数,故在患者身体条件允许的前提下,无并发症的患者在入院最初24小时内应至少下床活动20分钟,并应逐日增加活动时间。重症CAP需要积极的支持治疗,如纠正低蛋白血症、维持水电解质和酸碱平衡,循环及心肺功能支持包括机械通气等。

无反应性肺炎应按照以下临床途径进行评估:重新考虑CAP的诊断是否正确,是否存在以肺炎为表现的其他疾病,如肺血管炎等;目前治疗针对的病原是否为致病病原,是否有少见病原体如分枝杆菌、真菌等感染的可能性;目前针对的病原体是否可能耐药,判断用药是否有必要针对耐药菌进行抗感染升级治疗;是否有机械性因素如气道阻塞造成的抗感染不利情况;是否忽视了应该引流的播散感染灶,如脑脓肿、脾脓肿、心内膜炎等;是否存在药物热可能性。

无反应性肺炎的原因包括:①治疗不足,治疗方案未覆盖重要病原体(如金黄色葡萄球菌、假单胞菌)或细菌耐药(耐药菌或在治疗过程中变为耐药菌);②少见病原体(结核杆菌、肺孢子菌、肺吸虫等);③出现并发症(感染性或非感染性);④非感染性疾病。如果经过评估认为治疗不足可能性较大时,可以更改抗菌治疗方案再做经验性治疗,一般来说倘若经过一次更换方案仍然无效则应进一步拓展思路寻找原因和更深入的诊断检查,如CT、侵袭性采样、血清学检查、肺活检等。

在流感暴发流行时应用盐酸金刚烷胺可明显减轻症状,缩短病程,能否减少肺炎并发症有待证明。多价肺炎链球菌疫苗可使85%以上的健康老年人减少肺炎链球菌肺炎的发生。但是对于有一定基础疾病者保护率较低。流感嗜血杆菌疫苗亦有较好的保护效果。

1.中华医学会呼吸病分会.社区获得性肺炎诊断和治疗指南.中华结核和呼吸杂志,2006,10(9):651.

2.Lionel A Mandell,Richard G Wunderink,Antonio Anzueto,et al.Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults.Clinical Infectious Diseases,2007,44 (S2):S27-72.

3.Lim WS,Baudouin SV,George RC,et al.BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults:update 2009.Thorax,2009,64(S3):iii1-55.

4.Woodhead M,Blasi F,Ewig S,et al.Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections—full version. Clin Microbiol Infect,2011,17(6):E1-59.