英文名称 :acute pericarditis

急性心包炎(acute pericarditis)是心包膜急性炎症,可单独出现也可同时合并心肌炎和心内膜炎。急性心包炎常伴有胸痛和心包渗液(pericardial effusion)。

心包炎的流行病学资料较少。在尸检中的发生率为2%~6%。

急性心包炎可源于各种原发内外科疾病(表1),部分病因不明。目前仍以炎症为主,其中非特异性、结核性、化脓性和风湿性心包炎较常见。国外资料显示发达国家80%~90%心包炎为特发性,成年人以非特异性心包炎为主;10%~20%的心包炎与心脏损伤综合征、结缔组织病(尤其系统性红斑狼疮)或肿瘤有关。国内报告仍以结核性心包炎居多,其次为非特异性心包炎。细菌感染的菌种变化较大。现艾滋病合并感染在某些地区已经成为心包炎的主要病因。除狼疮性心包炎外,男性发病率明显高于女性,成人较儿童多见。现今冠脉血运重建的推广和应用,心肌梗死后早期及晚期心包炎均大幅下降。心脏疾病引起的心包炎大多在发病的1~2天发生(占10%~15%),而10天至2个月后发病率减少到1%~3%。心肌梗死后心包炎(Dressler综合征)常于心肌梗死后数周或数月发生,可能与自身免疫有关,且易复发。结缔组织病、肾衰竭、创伤、肿瘤、甲状腺功能减退、放疗及慢性渗漏(如主动脉瘤渗入心包)等也常有报道。两种少见的自身炎症性疾病如肿瘤坏死因子相关周期性综合征(TRAPS)和家族性地中海热都可以是以心包为靶器官,引发反复发热起病。大量的心包积液多见于肿瘤、心脏损伤或心脏手术后。

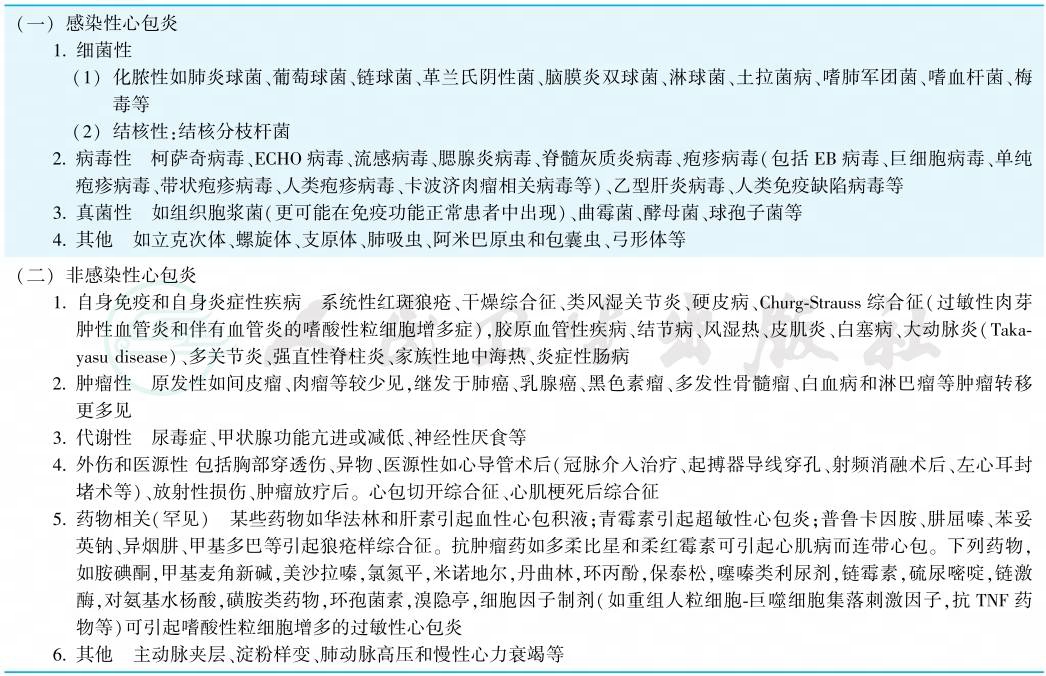

表1 急性心包炎的病因分类

心包炎炎症反应的范围和特征随病因而异,可为局限性或弥漫性。病理变化有纤维蛋白性(干性)和渗出性(湿性)两种,前者可发展成后者。渗液可为浆液纤维蛋白性、浆液血性、出血性或化脓性等。炎症早期,渗出物含纤维蛋白、白细胞和内皮细胞,后液体增加,成为浆液纤维蛋白性渗液,量可达2~3L,色清呈草黄色;约2~3周可吸收。结核性心包炎渗液多含大量浆液纤维蛋白或血性渗出物,可存在数月。化脓性心包炎渗液含大量中性粒细胞呈脓液。胆固醇性心包炎渗液含大量胆固醇呈金黄色。乳糜性心包炎渗液呈牛奶样。心包炎症可累及心肌。心包炎愈合后可出现不同程度心包增厚和粘连。急性纤维素性心包炎渗出物可完全吸收,也可机化,或形成瘢痕,心包钙化,最终发展成缩窄性心包炎。

心包渗液是急性心包炎引起一系列病理生理改变的主要原因。心包渗液急速或大量积蓄,心包腔内压力上升,限制心脏的扩张,心室舒张期充盈减少,心排出量降低。此时机体通过升高静脉压增加心室充盈;增强心肌收缩力提高射血分数;加快心率增加心排出量;升高周围小动脉阻力以维持动脉血压,以此保持相对正常的心排血量。如果心包渗液继续增加,心包腔内压力进一步增高,代偿机制衰竭,心室舒张期缩短,心室充盈减少,射血分数下降;每分钟心排血量减少,最后动脉血压下降,循环衰竭,称为心脏压塞(cardiac tamponade)。

正常人吸气时动脉血压可轻度下降(降低不超过10mmHg),周围脉搏强度无明显变化。心脏压塞时,可出现吸气时脉搏强度明显减弱或消失,称为奇脉(paradoxical pulse)。

(一)血液检查

化脓性心包炎时白细胞及中性粒细胞增多。血清谷草转氨酶、LDH和肌酸磷酸激酶正常或稍高。红细胞沉降率和CRP可升高,脑钠肽可用来与限制型心肌病相鉴别。cTnT/I检查可与急性冠脉综合征相鉴别。有研究显示约32%病毒性或特发性心包炎有cTnI升高,但与预后相关性不大。通过生化检查可以除外AIDS、风湿热、各类感染、了解肝肾功能等,对病因诊断有一定的帮助。

(二)心电图检查

心电图变化多在胸痛后数小时或数日内出现。

1.心电图演变

(1)ST-T改变

①广泛ST段呈弓背向下样抬高,仅aVR和V1除外。也可仅限于肢体导联,尤STⅠ、STⅡ或STⅡ、STⅢ抬高。T波高尖,缺乏心肌梗死时的镜像部位ST段压低的规律。一般可持续2天~2周左右。②几天后ST段回到基线,T波低平。③多导联T波倒置,可持续数周、数月或长期存在。④T波恢复直立,一般在3个月内。病变轻或局限时,ECG可正常;经过抗炎治疗或慢性者,演变可不典型。心包炎期间出现ECG变化意味着靠近心外膜的心肌受损。急性心包炎中V6导联ST段抬高与T波振幅之比超过0.24,对鉴别早期复极有帮助。

(2)PR段移位

除aVR和V1导联外,PR段压低,提示心包膜下心房肌受损。

(3)QRS波低电压

肢体导联R波振幅<5mm,胸前导联R波振幅<10mm。

2.电交替

P、QRS、T波全部电交替为心脏压塞特征性表现。因大量心包渗液时,心脏似悬浮于液体中,当心脏以心率一半的频率作逆钟向转位然后回复,反复规律运动,即引起心脏电轴的交替改变。但肺心病、冠心病也可出现电交替现象。

3.心律失常

以窦性心动过速多见,部分为房性心律失常,如房性期前收缩、房速、房扑或房颤。也有不同程度的房室传导阻滞。但持续性心律失常并不多见,出现各种心律失常往往提示合并心肌炎或其他心脏病存在。

(三)X线检查

对无并发症的急性心包炎诊断价值不大。当心包渗液超过250ml以上时,可出现心影增大,右侧心膈角变锐,心缘正常轮廓消失,呈水滴状或烧瓶状,心影随体位改变而移动。部分可见胸膜受累伴胸腔积液,多见于左侧。透视或X线记波摄影可显示心脏搏动减弱或消失。X线摄片显示心影增大但肺野清晰,或短期内数次摄片出现心影迅速扩大,可为诊断心包渗液提供早期和可靠线索,并与心力衰竭鉴别。

(四)超声心动图检查

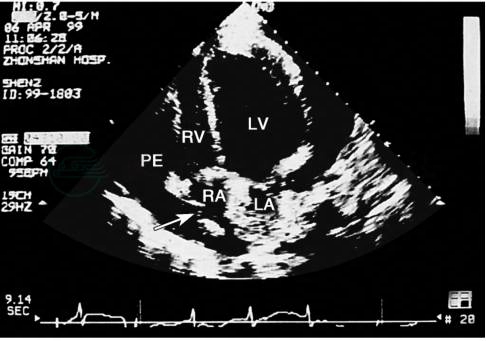

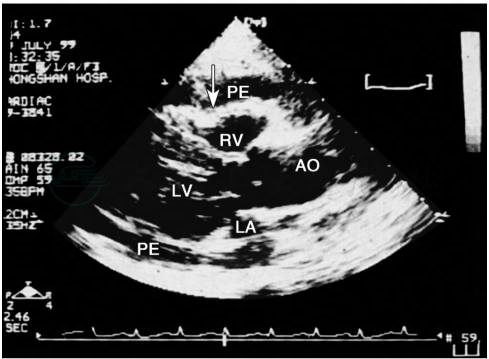

当心包腔至少含50ml液体时,超声心动图可见液性暗区,可确定为心包积液。舒张末期右房塌陷(图1)和舒张期右室游离壁塌陷(图2)是诊断心脏压塞的最敏感而特异的征象。超声心动图可行床旁检查,是一种简便、安全、灵敏和快捷的无创诊断方法。

(五)放射性核素检查

用131m铟或99m锝标记人血清蛋白后进行心脏血池扫描,心包积液时显示心腔周围有空白区,心脏可缩小也可正常,心脏外缘不规整(尤以右缘多见),核素扫描心影横径与X线心影横径的比值小于0.75。核素镓扫描可显示发炎的心外膜。

图1 心包积液伴心脏压塞的二维超声心动图表现

心尖四腔型切面,箭头示右房侧壁舒张期塌陷。PE.心包积液;RA.右心房;RV.右心室;LA.左心房;LV.左心室。

图2 心包积液伴心脏压塞的二维超声心动图表现

胸骨旁长轴切面,箭头示右室前壁舒张期塌陷。PE.心包积液;RV.右心室;LV.左心室;LA.左心房;AO.主动脉。

(六)CT和MRI

MRI能清晰地显示心包积液的容量和分布情况,并可分辨积液的性质,如非出血性渗液大都是低信号强度;尿毒症、外伤、结核性液体内含蛋白和细胞较多,可见中或高信号强度。CT显示心包厚度>5mm可以诊断。若既无心包增厚也无心包积液则应诊断为限制型心肌病。

(七)心包穿刺及活检

对诊断困难或有心脏压塞征象者可行心包穿刺,将渗液作涂片、培养和找病理细胞,有助于病原学及病因学诊断。约1/3结核性心包炎患者心包渗液中可找到结核菌,腺苷脱氨酶(ADA)活性≥30U/L,具高度特异性,聚合酶链反应(PCR)亦有助于结核的诊断。若心包积液反复发生则应行心包活检并做组织学和细菌学检查。

(八)心包镜检查

凡有心包积液需手术引流者,可先行心包镜检查。它可直接观察心包,在可疑区域做心包活检,从而提高病因诊断的准确性。

急性心包炎治疗包括:治疗原发病、解除心脏压塞、对症治疗。患者宜卧床休息,直至胸痛消失与体温消退。对于运动员,专家共识确定至少需要停止运动3个月,直到症状缓解和恢复正常。

阿司匹林和其他非甾体抗炎药(NSAIDs)目前是心包炎的首选治疗。药物选择应考虑患者病史、合并症、曾经的用药史、伴随疾病状态及是否存在药物禁忌证等。一般建议,阿司匹林(750~1 000mg,每 8 小时 1 次)、吲哚美辛(25~50mg,每日 3次)或布洛芬(300~800mg,每6~8小时1次),剂量可根据患者症状严重程度及对药物的敏感度来调节,使用时间1~2周或直至心包积液消失。因使用剂量较大,要注意保护胃肠道,预防消化道出血。常首选布洛芬。治疗有效后阿司匹林每1~2周减量250~500mg,布洛芬每1~2周减量200~400mg。疼痛严重时若必要还可使用吗啡类药物或左侧星状神经节封闭。风湿性心包炎时应加强抗风湿治疗,一般用肾上腺皮质激素较好。结核性心包炎时应尽早开始抗结核治疗,应足量和长疗程,直至结核活动停止后一年左右再停药(参见第十篇第十章第二十六节“结核病”);有心包缩窄表现,应及时做心包切除。化脓性心包炎时应根据药敏选择有效足量抗生素,可考虑多次心包穿刺抽脓和心包腔内注入抗生素,若疗效欠佳,应及早考虑心包切开引流。非特异性心包炎和病毒性心包炎常常具有自限性,但易复发,必要时肾上腺皮质激素可能有效。

全身性皮质激素治疗不推荐作为急性心包炎的一线治疗,一般仅限于结缔组织病、自身免疫性疾病或尿毒症性心包炎,以及NSAIDs禁忌或治疗失败者,或者症状持续存在及复发者。此时可与秋水仙碱同时使用,使用激素治疗时,建议中低剂量皮质类固醇[如泼尼松 0.2~0.5mg/(kg•d)],持续数周直到症状缓解和炎症指标正常化。然后每2~4周减量一次。

自2004年后,指南已推荐秋水仙碱为急性心包炎首发或复发的一线用药,作为NSAIDs的辅助治疗手段。患者体重<70kg,推荐0.5mg,每日1次,≥70kg者0.5mg,每日2次,使用3个月,可根据患者病情决定使用时间,并在最后几周改为隔天一次。对初发心包炎及预防反复发作者亦可考虑单用秋水仙碱(1~2mg/d)治疗,或与NSAIDs合用。使用秋水仙碱要注意药物的相互作用,比如合用他汀类降脂药要注意肌毒性。大环内酯类和环孢素可降低秋水仙碱的清除率。对于<5岁的儿童、>70岁的老年人、肾功能不全患者,要调整剂量。

另外替代疗法,包括硫唑嘌呤和其他免疫抑制剂药物,静脉注射人免疫球蛋白(400~500mg/kg)连续5天。其他生物制剂,例如皮下注射 anakinra 1~2mg/(kg•d),最高至 100mg/d。

其他治疗包括停用一切可疑药物(如苯妥英、普鲁卡因胺等)。避免应用抗凝剂(如华法林、肝素等),但继发于急性心肌梗死的心包炎和房颤者除外。在恢复期要避免剧烈运动。血清CRP检测可以用来指导治疗及评估治疗反应。

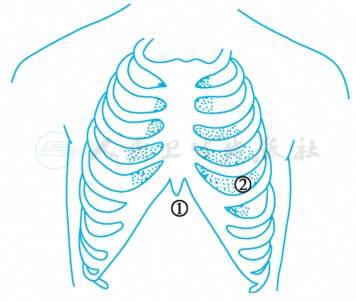

心包穿刺术适应证包括:①当心包渗液引起急性心脏压塞,需立即行心包穿刺放液以挽救生命;②虽积液量较少但需要穿刺抽液进行病因诊断。主动脉夹层是心包穿刺术的绝对禁忌证。相对禁忌证为:凝血功能异常;抗凝治疗中;血小板<50 000/mm3;积液量少,局限在后壁或包裹性积液等。心包穿刺前应先做超声心动图检查确定穿刺部位和方向,并进行心电监护。可预防性使用阿托品,避免迷走性低血压反应。穿刺的常用部位有两处(图4):①胸骨剑突与左肋缘相交的尖角处,针尖向上略向后,紧贴胸骨后面推进,穿刺时患者采取半卧位。②患者应取坐位,以左侧第五肋间心浊音界内侧1~2cm,针尖向后向内推进,指向脊柱。心包穿刺时应注意无菌操作,进针应缓慢,每次抽液不宜过快过多,一般不超过1L。需持续引流者每4~6小时放1次,每天引流量低于25ml后可考虑拔除引流管。

图4 心包穿刺的常用部位

①胸骨剑突与左肋缘相交的尖角处;②左侧第五肋间心浊音界内侧1~2cm。