英文名称 :hypertrophic cardiomyopathy

肥厚型心肌病(hypertrophic cardiomyopathy,HCM)是指并非完全因心脏后负荷异常引起的心肌肥厚,需除外高血压、主动脉瓣狭窄、浸润性疾病等因素导致的心肌肥厚。常见于左心室,以室间隔为主的不对称性肥厚,左心室腔容积正常或减小,病变也偶发于右心室。根据左心室流出道有无梗阻,分为梗阻性和非梗阻性HCM。在2017年中国成人肥厚型心肌病诊断与治疗指南,按照超声心动图检查时测定的左心室流出道与主动脉峰值压力阶差(left ventricular outflow tract gradient,LVOTG),可将HCM患者分为梗阻性、非梗阻性及隐匿梗阻性3种类型。安静时LVOTG≥30mmHg为梗阻性;安静时LVOTG正常,负荷运动时 LVOTG≥30mmHg为隐匿梗阻性;安静和负荷时LVOTG均<30mmHg为非梗阻性。梗阻性、隐匿梗阻性和非梗阻性HCM患者比例约各占 1/3。此外根据肥厚部位,也可分为心尖肥厚、右心室肥厚和孤立性乳头肌肥厚的HCM。

病因仍不明确。目前认为遗传因素是主要病因,主要为常染色体显性遗传,偶见常染色体隐性遗传。约60%的成年HCM患者可检测到明确的致病基因突变,目前分子遗传学研究证实40%~60%为编码肌小节结构蛋白的基因突变。已发现至少27个致病基因与HCM相关,这些基因编码粗肌丝、细肌丝、Z盘结构蛋白或钙调控相关蛋白。临床诊断的HCM中,5%~10%是由其他遗传性或非遗传性疾病引起,包括先天性代谢性疾病(如糖原贮积病、肉碱代谢疾病、溶酶体贮积病),神经肌肉疾病(如Friedreich共济失调),线粒体疾病,系统性淀粉样变等,这类疾病临床罕见或少见。另外还有25%~30%为不明原因的心肌肥厚。值得注意的是,近年来研究发现约7%的HCM患者存在多基因或复合突变,发病可能较单基因突变者更早,临床表现更重,预后更差。

肥厚型心肌病是导致年轻人猝死和继发性心衰的常见病因。北美、日本和中国的患病率相似,约为0.2%。本病发病可为家族性亦可为散在性。女性患者症状出现较早也较重。临床病例中男性多于女性。各年龄均可发生,儿童期发病者死亡率较高,心肌肥厚在40岁以下者较40岁以上者更为严重。发病年龄越大者预后相对较好。

病变以心肌肥厚为主,心脏重量增加。心肌肥厚可见于室间隔和游离壁,以前者为甚,常呈不对称(非同心)性肥厚,部位以左心室为常见,右心室少见。室间隔重度肥厚向左心室腔内突出,收缩时引起左心室流出道梗阻者,称为“梗阻性肥厚型心肌病”。室间隔肥厚程度较轻,收缩期未引起左心室流出道明显梗阻者,称为“非梗阻性肥厚型心肌病”。前乳头肌也可肥厚,常移位而影响正常的瓣膜功能。心肌高度肥厚时,左心室腔减小。不成比例的心肌肥厚常使室间隔的厚度与左心室后壁厚度之比>1.3,少数可达到3。此外,以心尖区肥厚为特征的属于肥厚型心肌病中的特殊类型。

肌原纤维蛋白基因突变会导致心肌钙离子敏感性增强、ATP酶活性改变,引起肌细胞能量代谢异常、舒张受损,从而导致心肌肥厚。这种肥厚往往是杂乱无序的心肌细胞增大。显微镜下可见心肌细胞排列紊乱,细胞核畸形,细胞分支多,线粒体增多,心肌细胞极度肥大,细胞内糖原含量增多。虽然肥厚是该病的显著特点,但纤维化和微循环障碍也可出现,而且在明显的肥厚发生前已可检测到间质纤维化,局灶的纤维化可以通过磁共振检测出来,这通常是导致室性心律失常发生的诱因。同时,心肌肥厚会使肌间血管的管腔减小,引起微循环障碍和心绞痛。随病程发展,心肌纤维化增多,心室壁肥厚减少,心腔狭小程度也减轻,甚至扩大,此为晚期表现。

(一)左心室流出道梗阻

心室收缩时,肥厚的室间隔肌凸入左心室腔,使处于流出道的二尖瓣前叶与室间隔靠近而向前移位,引起左心室流出道狭窄与二尖瓣关闭不全,此作用在收缩中、后期较明显。左心室射血早期,流出道梗阻轻,射出约30%心搏量,其余70%在梗阻明显时射出,因此,颈动脉波示迅速上升的升支,下降后再度向上形成一切迹,然后缓慢下降。流出道梗阻指在收缩期左心室腔与流出道之间存在压力阶差,流出道与主动脉间无压力阶差。30%的患者静息时即可发现左室流出道梗阻,还有30%的患者运动时可激发出流出道梗阻。左室腔面积减小或收缩力增加均会加重梗阻,如脱水、血管舒张药物,都有可能导致患者出现一过性的低血压甚至晕厥。

(二)舒张功能异常

肥厚的心肌顺应性减低,使心室舒张期充盈发生障碍,舒张末期压可以升高。舒张期心腔僵硬度增高,左心室扩张度减低,充盈速率与充盈量均减小,由此心搏量减少。

(三)心肌缺血

由心肌需氧超过冠状动脉血供,心室壁内张力增高等引起。

(一)X线检查

一般显示为左心室扩大,晚期患者还伴有左心房或右心室同步增大。主动脉不扩大,肺动脉段一般也无明显突出。

(二)心电图检查

心电图改变以左心室肥厚及左束支传导阻滞为主,常伴有心肌损伤和心律失常。由于心肌缺血,ST段压低;对于心尖部局限性肥厚的患者,冠状动脉在心肌内分布异常可出现巨大倒置的T波;多数患者有异常Q波出现,V5、V6、aVL、Ⅰ导联上有深而不宽的Q波,反映不对称性室间隔肥厚,易误诊为心肌梗死;在Ⅱ、Ⅲ、aVF、V1、V2导联上也有病理性Q波,其发生可能与左心室肥厚后心内膜下与室壁内心肌中冲动不规则和延迟传导有关;此外,少数患者还有左心房异常波形,部分患者合并预激综合征。

(三)超声心动图

对于疾病诊断有重要意义(数字资源12-17-2-1、数字资源12-17-2-2)。①左心室肥厚,一般呈现为非对称性室间隔肥厚,舒张期室间隔厚度与心肌后壁之比≥1.3,肥厚也可限于心尖部。病变部位室壁运动幅度明显减低,收缩期增厚率减小。心肌肥厚且有梗阻的患者,室间隔流出道向左心室内突出,严重者可出现收缩期心室腔明显变小甚至闭塞。②梗阻性肥厚型心肌病的另一特征,二尖瓣前叶或腱索在收缩期前移(SAM征),造成左室流出道进一步狭窄和二尖瓣关闭不全。③左心室舒张功能障碍,包括顺应性减低,快速充盈时间延长,等容舒张时间延长。④应用多普勒法可以了解杂音的起源和计算梗阻前后的压力差。

数字资源12-17-2-1 肥厚型心肌病:二尖瓣水平左室短轴切面可见除了部分的室间隔室壁厚度正常外,其余左室壁厚度均发生不同程度的增厚,其中下壁和下侧壁室壁增厚最为显著(视频)

数字资源12-17-2-2 肥厚型心肌病:心尖四腔切面可见室间隔与左室侧壁均呈现不同程度的增厚,室间隔增厚更为显著,心肌的回声高低不均。心肌的径向收缩显著增强,尤其乳头肌水平以下的左室腔,在收缩期几乎闭合(视频)

(四)心导管造影和检查

心导管检查示左心室舒张末期压增高,有左室流出道梗阻者会在左心室腔与流出道之间存在收缩期压力阶差。左心室造影示心腔缩小变形,心室壁增厚,室间隔呈不规则性增厚且向内突入心腔,双心室同时造影可判断室间隔的肥厚程度。

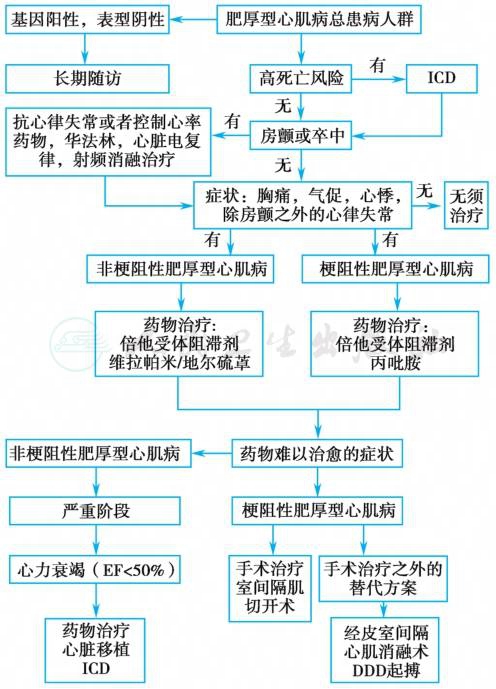

尽量避免劳累、情绪激动和突然用力,同时预防患者发生猝死和卒中等。治疗策略上,增强心肌收缩力的药物如洋地黄类、异丙肾上腺素,以及动静脉血管扩张剂,如硝酸盐类药物和磷酸二酯酶抑制剂要慎用或不用。推荐β受体阻滞剂作为一线用药,可有效减慢心率,改善舒张功能,降低收缩力;对于症状严重者,剂量可加至最大耐受剂量,并考虑合用L型钙通道阻滞剂,维拉帕米120~480mg/d,3~4次口服,可使症状长期缓解,对血压过低、窦房功能或房室传导障碍者慎用。而对于不耐受或使用禁忌患者应考虑滴注地尔硫䓬改善症状。当左室射血分数(LVEF)<50%,除了应用β受体阻滞剂以外,可考虑加用ACEI或低剂量的袢利尿剂,以改善心力衰竭和降低死亡率。同时,对于左室流出道梗阻患者应考虑手术治疗,做室间隔肌纵深切开术和肥厚心肌部分切除术,部分患者需要同时进行二尖瓣置换术或成形术以缓解症状。NYHA功能分级Ⅲ~Ⅳ级,且静息或刺激后左室流出道(LVOT)最大压差≥50mmHg的患者,建议行室间隔消融手术改善症状。而对于手术禁忌患者,或术后发生传导阻滞风险较高者,应考虑房室顺序起博,优化AV间期,以降低LVOT压差,促进药物治疗效果。对于NYHA功能分级Ⅲ~Ⅳ级,且LVEF<50%的患者,推荐原位心脏移植手术(图1)。

鉴于本病的发病机制不明确,且病程缓慢,多数患者在确诊时已经处于疾病的中晚期,因此本病的早期预防非常有意义。对于疑似患者年龄小于60岁者,应每年进行临床检查,包括询问详细的家属病史,超声心动图检查、24或48小时动态心电图检查等,进行风险评估。此外,具有诊断资质的医院可以开展遗传咨询,筛查致病基因的工作。对于先证者明确携带致病的突变基因的患者,其家族成员要进行逐层遗传筛查;通过临床检查等方法进行风险评估,并长期随访。

图1 肥厚型心肌病的治疗策略

注:EF.射血分数;ICD.植入式复律除颤仪。

引自:实用内科学.第16版.ISBN:978-7-117-32482-3