英文名称 :cardiomyopathy

心肌病是一组异质性心肌疾病,由不同病因(遗传性病因较多见)引起的心肌病变导致心肌机械和(或)心电功能障碍,常表现为心室肥厚或扩张。该病可局限于心脏本身,亦可为系统性疾病的部分表现,最终可导致心脏性死亡或进行性心力衰竭。由其他心血管疾病继发的心肌病理性改变不属于心肌病范畴,如心脏瓣膜病、高血压性心脏病、先天性心脏病、冠心病等所致的心肌病变。

1.扩张性心肌病

扩张性心肌病可以是特发性、家族/遗传性、病毒和/或免疫性、酒精/中毒性或者是已知心血管疾病的心功能损害不能以心脏负荷状态或缺血损伤程度来解释的特异性心肌病。近年来研究证实,大多数扩张性心肌病的发生与持续性病毒感染和自身免疫反应有关。扩张性心肌病和病毒性心肌炎患者的心肌中肠病毒RNA的检出率为55%,此两种患者的血清中已发现抗心肌抗体,如抗ADP/ATP载体抗体、抗β1-受体抗体、抗肌球蛋白重链抗体、抗M2-胆碱能受体抗体。抗心肌抗体产生可能与病毒感染后诱导机体自身免疫应答有关。抗ADP/ATP载体抗体和抗β1-受体抗体能激活电压门控钙通道和受体门控钙通道,导致心肌细胞内钙超负荷和心肌损害。

2.肥厚性心肌病

病因不明。近十年来,由于分子生物学技术的发展,促进了肥厚型心肌病病因学和发病机制的研究。约50%肥厚型心肌病患者有家族史,被认为是常染色体显性遗传病。已证实有7个基因、70余种突变与肥厚型心肌病相关:β-肌球蛋白链(MHC)基因,心肌肌钙蛋白-T基因,α-原肌球蛋白(tropomyosin)基因,肌球蛋白结合蛋白-C基因,编码肌小节蛋白的基因确认了三个基因位点:肌球蛋白轻链-1(vMLC-1)、vMLC-2、肌钙蛋白Ⅰ(cTnⅠ)。7q3位点致病基因的表达产物尚未确定。

心肌肥厚促进因素:已发现肥厚型心肌病患者儿茶酚胺活性增强和环磷酸腺苷的贮存减少。将去甲肾上腺素加入心肌细胞培养液中,发现心肌细胞内myc癌基因转录水平增加5~10倍,并促进心肌肥厚,这一反应可被α受体阻滞剂阻遏,也可被蛋白酶C活化剂所增强,提示去甲肾上腺通过α受体激活磷酸肌醇脂/蛋白激酶C系统而使myc癌基因表达增加,原癌基因可能是肥厚性心肌病的始动因素之一。有研究发现,33%的肥厚性心肌病患者之室间隔和心房肌的钙拮抗剂受体增加,细胞内钙调节机制异常可能参与发病过程。

3.限制性心肌病

限制性心肌病的病因尚未明确,可能与非化脓性感染、体液免疫反应异常、过敏反应和营养不良等有关。心肌淀粉样变性是继发性限制性心肌病的常见原因。最近报道本病可呈家族性发病,可伴有骨骼肌疾病和房室传导阻滞。

4.致心律失常性右室心肌病

本病以右心室心肌被纤维脂肪组织进行性替代为特征,家族性发病颇为常见,多为常染色体显性遗传。

5.特异性心肌病

(1)克山病

尚未完全明确,目前认为此病的发生可能与粮食、土壤中缺乏硒微量元素有关。在发病区土壤及粮食中硒微量元素含量明显低于非发病区,患者的头发和血液中硒含量明显低于非发病区人群。硒(selenium)是抗氧化酶谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase)的重要组成成分,体内低硒可使该酶活性降低,心肌细胞容易发生过氧化损伤。服用亚硒酸钠不仅能降低其发病率,尚能减轻患者的临床症状。但缺硒不能解释克山病的年度和季节的多发性,多数学者认为,低硒可能是本病的基本因素,而非唯一的发病因素,还应考虑克山病的发病在低硒之外可能有其他因素的参与。有人认为本病是一种地区流行性病毒性心肌炎,可能与柯萨奇B族病毒感染有关,但病毒分离和血清学检测未获得规律性阳性结果。最近有人应用原位杂交技术在本病患者心肌内检测出柯萨奇病毒mRNA,但其病因学意义尚待进一步深入研究。一些学者把病毒感染作为一个参与发病的附加因子,而非致病因子。另外在传染源和传播途径方面也缺乏足够的证据。

(2)酒精性心肌病

酒精性心肌病(alcoholic cardiomyopathy)以长期过量饮酒或反复大量酗酒后出现心脏扩大和心力衰竭为特点的心肌病,既往无其他心脏病病史。

(3)围生期心肌病

围生期心肌病(peripartum cardiomyopathy)是指在妊娠末期或产后5个月内,首次发生以心肌受累为主的一种心脏病,临床主要表现为心力衰竭,类似于扩张型心肌病。病因不明,近年来发现病毒感染与本病有关。

(4)药物性心肌病

药物性心肌病(drug-induced cardiomyopathy)是指接受某些药物治疗的患者,因药物对心肌的毒性作用,引起心肌损害,临床表现以服药后出现心律失常、心脏增大和心功能不全,而服药前无其他心脏病表现为特点。常见的药物包括抗肿瘤药物(如阿霉素、柔红霉素),抗精神病药物(如氯丙嗪、奋乃静、三氟拉嗪),三环类抗抑郁药(如氯丙咪嗪、阿米替林、多虑平)等。

目前心肌病的分类具体如下。

遗传性心肌病:肥厚型心肌病、右心室发育不良心肌病、左心室致密化不全、糖原贮积症、先天性传导阻滞、线粒体肌病、离子通道病(包括长QT间期综合征、Brugada综合征、短QT间期综合征、儿茶酚胺敏感室速等)。

混合性心肌病:扩张型心肌病、限制型心肌病。

获得性心肌病:感染性心肌病、心动过速心肌病、心脏气球样变、围生期心肌病。

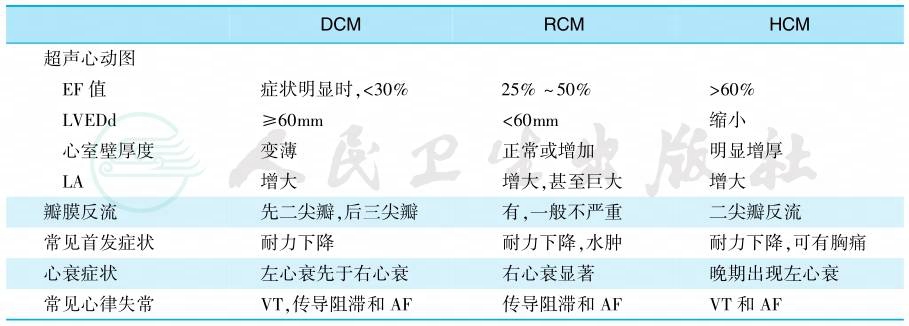

本章未将离子通道病纳入叙述,3种常见的心肌病比较见表1。

表13种常见心肌病比较表

注:DCM:扩张型心肌病;RCM:限制型心肌病;HCM:肥厚型心肌病;EF:射血分数;LVEDd:左心室舒张末期内径;LA:左心房;VT:室性心动过速;AF:心房纤颤

引自:内科学.第9版.ISBN:978-7-117-26541-6.主编:.表3-6-1