英文名称 :atrial flutter

中文别名 :房扑

心房扑动(atrial flutter)简称房扑,是介于房速和心房颤动之间的快速型心律失常。健康者很少见,病人多伴有器质性心脏病。

多见于器质性心脏病如风湿性心脏病、冠心病、高血压性心脏病、心肌病等。此外,肺栓塞,慢性充血性心力衰竭,二、三尖瓣狭窄与反流导致心房扩大,甲状腺功能亢进,酒精中毒,心包炎等,亦可出现房扑。部分病人也可无明显病因。

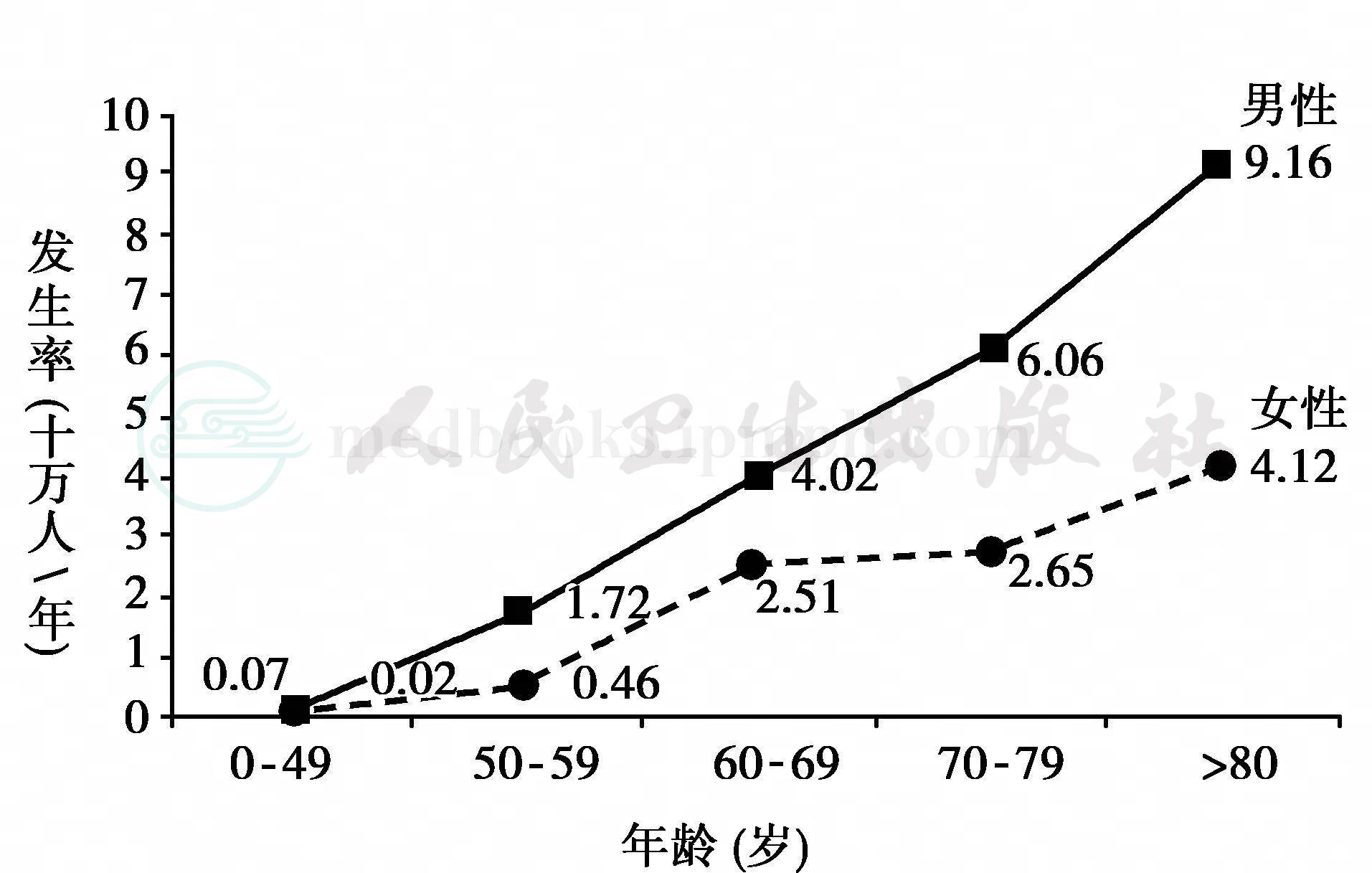

房扑的发生与年龄和性别有密切的关系。男性发病率是女性的2~5倍,并且同房颤一样,随着年龄的增长,房扑的发病率急剧地增长(图1),50岁以下人群发病率约0.05‰,而80岁以上发病率则高达5.87‰。房扑的发生率只有房颤的十分之一。美国有两项关于房扑的流行病学研究,一项研究中Bialy等分析了1990年美国50万例心律失常的住院患者,其中房扑只占4.5%,而房颤却高达34.6%;另一项研究发现,房扑的总体年发病率是88/10万人,并预计美国每年有20万的新发房扑患者,其中8万患者仅以单纯的房扑出现,其余的与其他心律失常并存。由于在以往房扑与房颤在心律失常的分类上是合在一起的,因此专门关于房扑发病率和死亡率只在近期才有报道。研究认为,房扑可增加死亡率,但不及房颤患者和房扑合并房颤的患者。房扑一般不稳定,可转变为窦性心律或蜕变为房颤,有时房扑可持续数日甚至数年,儿童长期房扑可能增加猝死的发生。

图1 不同年龄和不同性别心房扑动的发生率

目前认为系心房内环形折返机制所致房扑,此外局灶性异位起搏点自律性增高所致也可能是因素之一。

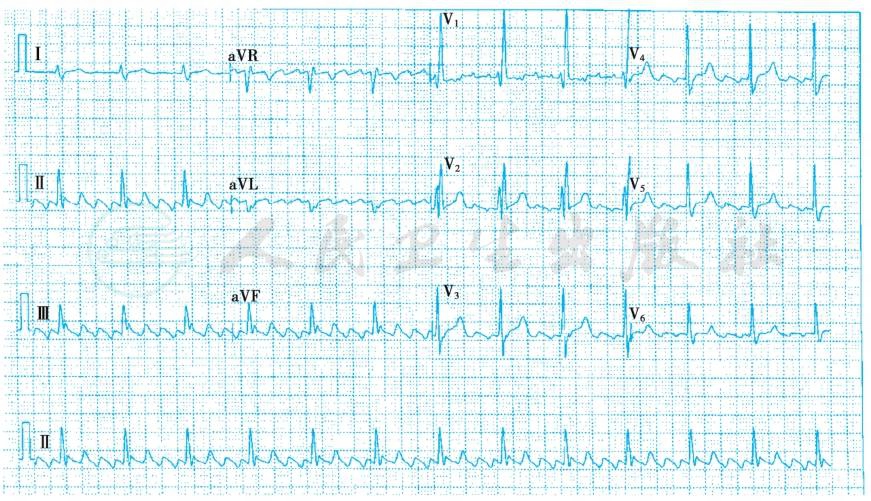

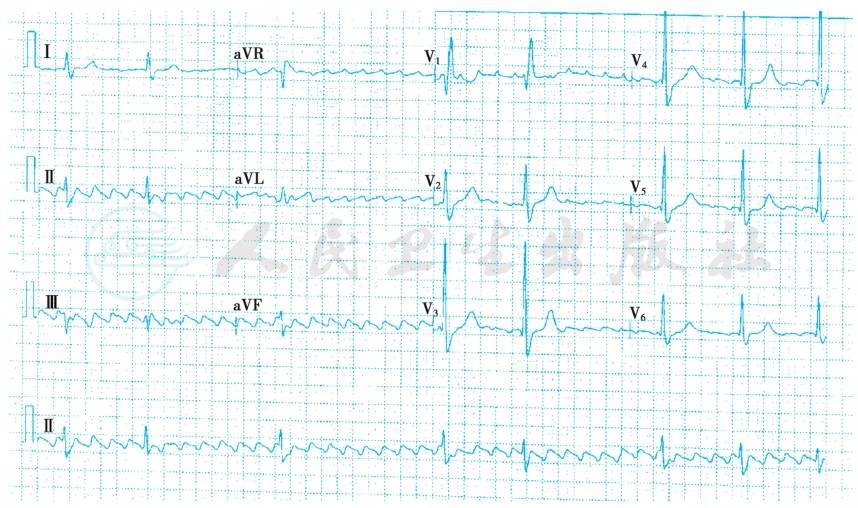

根据房扑大折返环路的缓慢传导区是否位于三尖瓣环与下腔静脉交接的峡部,将心房扑动分为:①典型房扑(图2、图3),又称峡部依赖性心房扑动,即Ⅱ、Ⅲ、aVF导联F波向下的Ⅰ型房扑;②非典型房扑,又称非峡部依赖性房扑,即Ⅱ、Ⅲ、aVF导F波向上的Ⅱ型房扑。

图2 心房扑动呈3∶1房室下传

图3 慢性心房扑动呈不同比例房室下传

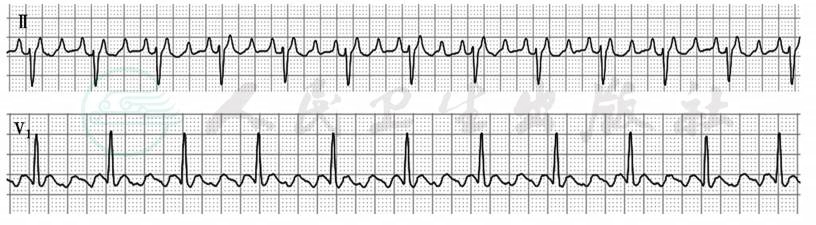

心电图特征包括:①窦性P波消失,代之以振幅、间距相同的有规律的锯齿状扑动波,称为F波,扑动波之间的等电线消失,频率常为250~350次/分;②心室率规则或不规则,取决于房室传导比例是否恒定,房扑波多以2:1及4:1交替下传;③QRS波形态正常,当出现室内差异传导、原先有束支阻滞或经房室旁路下传时,QRS波增宽、形态异常(图4)。

图4 心房扑动

Ⅱ、V1导联均可见快速而规则的锯齿状扑动波(F波),频率300次/分,RR间期规则,房室传导比例为3:1

引自:主编:.内科学.第9版.ISBN:978-7-117-26541-6.图3-3-12

1.药物治疗

减慢心室率的药物包括β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂(维拉帕米、地尔硫䓬)或洋地黄制剂(地高辛、毛花苷丙)。转复房扑并预防复发的药物包括ⅠA类、ⅠC和Ⅲ类(伊布利特、多非利特和胺碘酮)抗心律失常药。伊布利特用于新发房扑复律治疗,禁用于严重器质性心脏病、QT间期延长和窦房结功能障碍者;多非利特亦可选用。应用ⅠA和ⅠC类药物复律前应先控制心室率,避免因房扑频率减慢后房室传导加快而导致心室率增加,但合并冠心病、充血性心力衰竭的房扑病人,应用ⅠA与ⅠC类药物容易导致严重室性心律失常,故应选用胺碘酮。长期维持窦性心律可选用胺碘酮、多非利特或索他洛尔等药物。

2.非药物治疗

直流电复律是终止房扑最有效的方法。通常应用很低的电能(低于50J),便可迅速将房扑转复为窦性心律。食管调搏也是转复房扑的有效方法,尤其适用于服用大量洋地黄制剂病人。导管消融可根治房扑,因房扑的药物疗效有限,对于症状明显或引起血流动力学不稳定的房扑,应选用导管消融治疗。

3.抗凝治疗

持续性心房扑动的病人发生血栓栓塞的风险明显增高,应给予抗凝治疗。具体抗凝策略同心房颤动。