英文名称 :escape beats and escape rhythm

逸搏是基本心搏延迟或阻滞,下级潜在起搏点被动地发出冲动产生的心搏。最常见的是房室交界处逸搏,室性或房性逸搏较少见。连续发生3次或3次以上的逸搏称为逸搏心律。逸搏和逸搏心律是具有保护作用的生理现象。

常见于窦房结自律性减低或二度以上房室传导阻滞时。亦见于迷走神经张力增高、病窦综合征、麻醉过程、洋地黄、奎尼丁等药物中毒,以及冠心病、心肌炎、心肌病等。

1.房室交接处、室性和房性逸搏

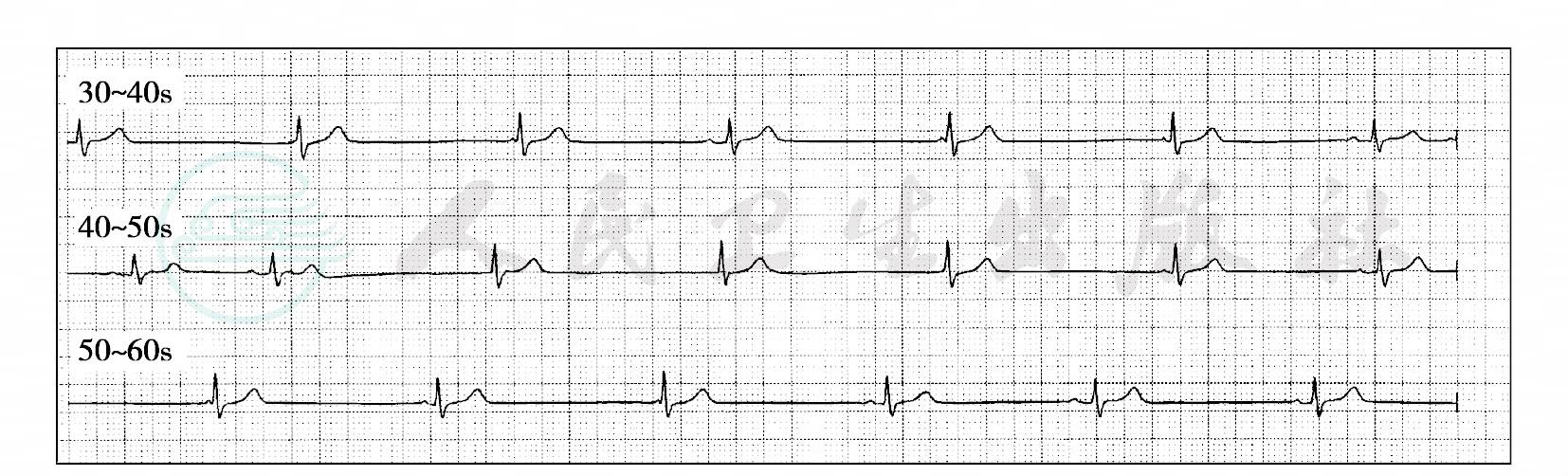

房室交接处逸搏的心电图表现为长间歇后出现QRS波群,形态与窦性QRS波相同或稍不同(图1)。逸搏周期固定,多在1.2~1.5s。QRS波前或后可有倒置P波,亦可有窦性P波与逸搏呈干扰分离。室性逸搏的心电图表现为长间歇后出现宽大畸形的QRS波,QRS时限一般>0.12s,少数发生于束支近端的室性逸搏,其QRS波畸形可不明显。逸搏周期多在1.5s以上,很少有逆传P′波。房性逸搏较少见,可发生于右心房、左心房或呈多源性,心电图表现为延迟出现的个别或多个、一种或多种畸形P′波,PR间期>0.12s,逸搏周期固定于1.2s左右(多源性时周期不等),QRS波与基本心律相同。

图1 窦性心动过缓伴房室交接处逸搏,不完全性房室分离

2.房室交接处逸搏心律

3次或以上连续出现的房室交接处逸搏称为房室交接处逸搏心律。常见于窦房结自律性减低或二度以上窦房或房室传导阻滞时,亦见于迷走神经张力增高、病窦综合征、麻醉、洋地黄、奎尼丁等药物中毒,以及冠心病、心肌炎、心肌病等。

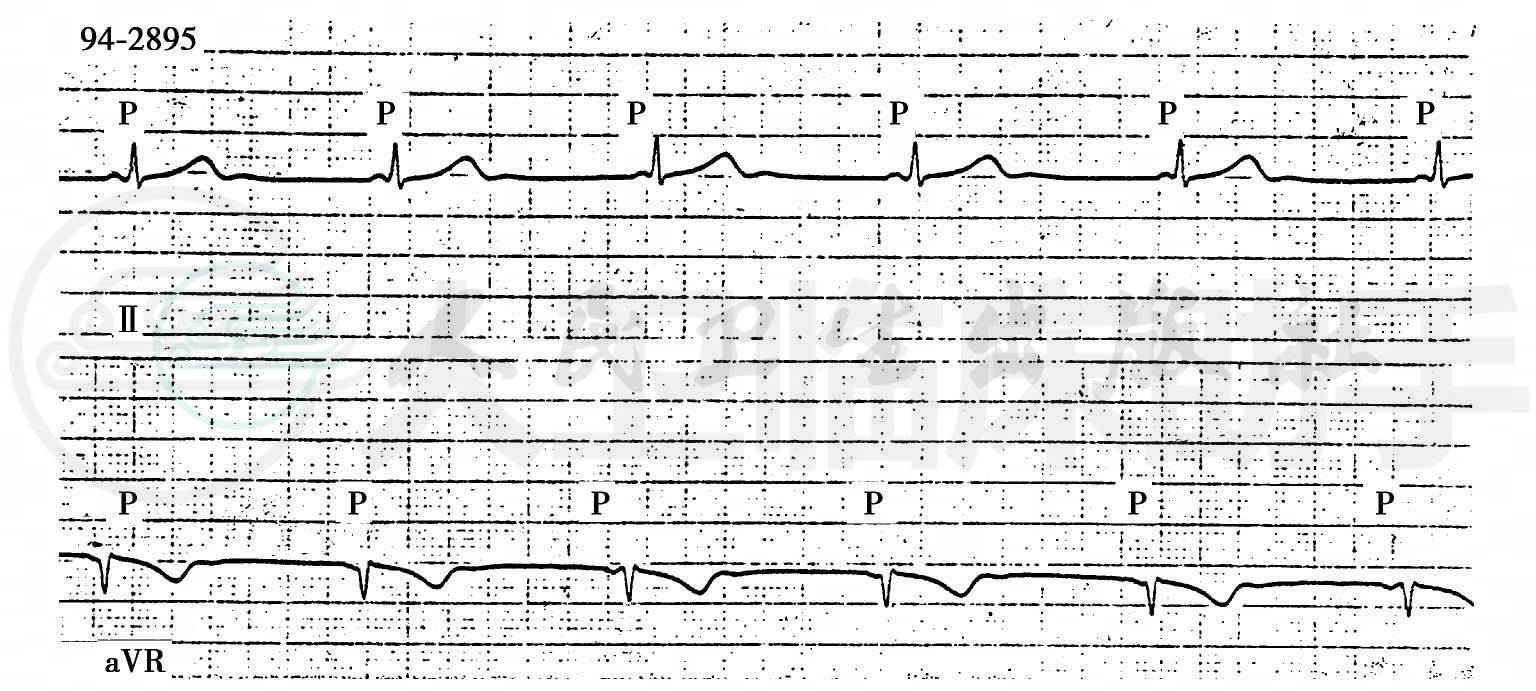

心电图示慢而规则的QRS波群,40~60次/分,但亦可有逸搏节律渐加快所谓节律加热现象。房室交接处冲动控制心房和心室活动时,P波不见或呈房室交接处型,即在Ⅱ、Ⅲ、aVF导联上倒置,aVR上直立。QRS波群形态与窦性时相同。P波与QRS波群的关系主要取决于前向与逆向传导的相对时间关系,P波可能在QRS波群之前、中或后。

房室交接处冲动控制心室活动,而窦房结或心房异位起搏点控制心房活动时,心室被房室交接冲动激动,处于不应期,对下传的窦房结冲动不能应激;同样,逆传的房室交接处冲动,也不能使处于不应期的心房应激,房室各自独立活动,相互干扰冲动的传导,形成了房室分离的现象,称为干扰性房室分离(图2)。有时个别窦房结冲动可在心室脱离不应期时下传激动心室,形成心室夺获;同样,个别房室交接处冲动逆传使脱离不应期的心房激动时可形成心房夺获。当一次逸搏和一次夺获交替出现时,称为逸搏夺获二联律。干扰性房室分离大多短暂,本身无重要临床意义,但常使心电图复杂化。干扰性房室分离在一段较长时期内有或无夺获的分别称为不全性和完全性干扰性房室分离。

图2 非阵发性房室交接处心律,完全性房室分离

冠状窦心律和左心房心律曾被认为是分别起源于冠状窦和左心房的房室交接处逸搏心律的特殊类型。其共同心电图特征为P波呈逆传型(Ⅱ、Ⅲ、aVF的P倒置),PR间期>0.12s,心率40~50次/分。左心房心律时,P波在Ⅰ、V6和(或)其他心前区导联也倒置,而在V1则呈钝圆尖角型双峰。目前统称为房室交接处心律。临床意义同房室交接处心律。

逸搏和房室交接处心律的临床意义决定于其病因和基本心律。由迷走神经张力增高窦性心律过缓所致的短暂发作,大多无重要性;持久发作提示有器质性心脏病,药物引起窦房结功能低下或房室传导障碍,治疗针对病因,心率过缓或伴心室停搏等逸搏功能障碍者,应考虑安置人工心脏起搏器。

3.游走心律

心脏的起搏点在窦房结、心房及房室交接处游走的心律,称为窦房结与房室交接处游走心律。基本心律大多为窦性心动过缓或不齐,多与迷走神经张力改变有关,亦见于SSS。心电图表现为P波形态变化于窦性与房室交接处之间,可直立、倒置或缺如,或呈心房融合波。PR间期亦多有相应变化。

4.心室自主心律

逸搏心律起源于希氏束分支以下潜在起搏点者称为心室自主心律或心室逸搏心律。心室率30~40次/分,起搏点接近束支远端时,心率可在30次/分以下。见于上级起搏点如窦房结和房室交接处起搏功能障碍或上级起搏点冲动下传受阻时。亦见于高血钾、奎尼丁等药物中毒及临终前。心电图示QRS波群宽而畸形(起源于束支近端者畸形可不明显),心室率缓慢,心律规则或不规则。高血钾或临终前的心室自主心律,QRS可呈多种形态,其时限可达0.16s以上,心室率极慢而不规则,心排血量因而显著下降,可致低血压、休克或阿-斯综合征。发生在希氏束分支以下阻滞所致三度房室传导阻滞的心室逸搏心律,频率较慢,且不稳定,容易突然发生心室停搏。

主要应针对病因进行治疗,药物应用可参考“窦性心动过缓的治疗”,有明确窦房结功能障碍者常须进行人工心脏起搏治疗。