英文名称 :metabolic acidosis

代谢性酸中毒(metabolic acidosis)是细胞外液H+增加或 丢失而引起的以血浆

丢失而引起的以血浆 浓度原发性减少为特征的酸碱平衡紊乱。

浓度原发性减少为特征的酸碱平衡紊乱。

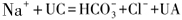

代谢性酸中毒可由三大机制引起:①酸生成增加(如乳酸酸中毒或酮症酸中毒);②碳酸氢根丢失(如腹泻);③肾脏酸排泄减少(如肾小管酸中毒)。除此之外,代谢性酸中毒的病因常根据是否存在高氯血症或血清阴离子间隙(AG)是否升高进行分类。阴离子间隙是指血浆中未测定阴离子量(UA)与未测定阳离子量(UC)的差值。血浆阴阳离子平衡可表示为: 。因此阴离子间隙可表示为:

。因此阴离子间隙可表示为: 。AG是反映血浆中固定酸含量的指标,当

。AG是反映血浆中固定酸含量的指标,当 、

、 、有机酸阴离子等增加时,AG增大,因而AG可帮助区分代谢性酸中毒的类型。代谢性酸中毒按不同的AG值可分为高AG正常氯型,及正常AG高氯型。在血浆蛋白正常时AG上升,一般为非氯的酸性物质增加所致,

、有机酸阴离子等增加时,AG增大,因而AG可帮助区分代谢性酸中毒的类型。代谢性酸中毒按不同的AG值可分为高AG正常氯型,及正常AG高氯型。在血浆蛋白正常时AG上升,一般为非氯的酸性物质增加所致, 被消耗,由伴随的阴离子替代以平衡阳离子,此时Cl-无变化,表现为高AG正常氯型代谢性酸中毒。正常AG高氯型代谢性酸中毒发生在阴离子在滤过后不能重吸收(如

被消耗,由伴随的阴离子替代以平衡阳离子,此时Cl-无变化,表现为高AG正常氯型代谢性酸中毒。正常AG高氯型代谢性酸中毒发生在阴离子在滤过后不能重吸收(如 ),则细胞外液容易收缩,Cl-重吸收增加,出现高氯性酸中毒,此时AG正常。

),则细胞外液容易收缩,Cl-重吸收增加,出现高氯性酸中毒,此时AG正常。

(一)高AG正常氯型代谢性酸中毒

一些疾病通过增加有机酸的产生而导致代谢性酸中毒,重度慢性肾脏病可导致磷酸和硫酸等积聚,这些情况通常会引起高AG正常氯型代谢性酸中毒。

1.乳酸酸中毒

乳酸的生成和清除失衡时,即产生乳酸酸中毒。血清乳酸盐水平>2mmol/L为高乳酸血症,>4mmol/L则定义为乳酸酸中毒。乳酸酸中毒是住院患者代谢性酸中毒最常见的原因。乳酸酸中毒的病因大致分为A型和B型两类,两者可存在重叠,多为L-乳酸酸中毒。A型乳酸酸中毒与组织灌注不足所致的组织氧合受损有关,可发生于休克(由低血容量、心力衰竭或脓毒症引起)或心肺骤停等情况。B型乳酸酸中毒发生于无明显全身性灌注不足的患者,原因包括:毒素诱导的细胞代谢损伤、局部组织缺血、高剂量二甲双胍、恶性肿瘤相关性乳酸酸中毒、酗酒和药物(抗逆转录病毒药物、丙泊酚等)诱导的线粒体功能障碍等。D-乳酸酸中毒是一种罕见类型的代谢性酸中毒,发生于短肠综合征或其他类型吸收不良的患者。这些患者中,异常大量的葡萄糖和淀粉由肠道细菌代谢成多种有机酸,包括D-乳酸。也可发生于静脉快速输注大剂量丙二醇(某些静脉用药物的溶剂)和糖尿病酮症酸中毒患者。

2.酮症酸中毒

糖尿病酮症酸中毒(DKA)是糖尿病患者胰岛素缺乏、胰高血糖素过量,以及应激诱发反向调节激素反应影响代谢的后果。β-羟丁酸和乙酰乙酸的生成与蓄积导致DKA特征性的高AG型代谢性酸中毒,其严重程度取决于酮酸生成的速率和持续时间、酮酸代谢的速率、尿液排酸的速率等。酒精性酮症酸中毒通常发生于有过度饮酒史的慢性酒精中毒伴营养不良患者。就诊时常因发生腹痛、恶心和呕吐而停止饮酒,血液中的酒精水平可能较低或检测不到,此类患者可能有低血糖或高血糖、低钾血症、低磷血症、低镁血症、血清渗透间隙升高以及混合性酸碱平衡紊乱。禁食酮症是发生于禁食12~14小时后的轻度酮症,随着禁食继续,血浆酮体浓度通常稳定在8~10mmol/L,β-羟丁酸是蓄积的主要酮体。由于这种酮症酸中毒通常相对较轻,故一般使用“酮症”,而非“酮症酸中毒”,而在葡萄糖需求量相对较大(如年龄极小者禁食或妊娠或哺乳期女性禁食)时加重。

3.药物或毒物所致的代谢性酸中毒

大量服用水杨酸类,特别同时服用碱性药,可以使水杨酸从胃中大量吸收,造成酸中毒。酸中毒原因除水杨酸本身为酸性物质外,还因为水杨酸可以影响许多酶代谢以及对抗前列腺素,使部分组织器官血流灌注改变等。其高AG小部分为水杨酸本身所致,大部分为酮体及乳酸。甲醇中毒主要见于服用假酒者,饮入后在肝经乙醇脱氢酶转化成甲醇。乙二醇中毒时高AG由其代谢产物,特别是草酸、羟乙酸等所形成,伴乳酸增加,尿中出现草酸钙结晶对诊断有一定帮助。

4.尿毒症性

慢性肾脏病患者当肾小球滤过率降至15~20ml/(min•1.73m2)以下时,高氯性代谢性酸中毒可转变为高AG性代谢性酸中毒,为尿毒症性有机阴离子不能经肾小球充分滤过而排泄,及重吸收增加所致。

(二)正常AG高氯型代谢性酸中毒

主要因 从肾或肾外丢失,或者肾小管泌H+减少,但肾小球滤过功能相对正常引起。由此出现

从肾或肾外丢失,或者肾小管泌H+减少,但肾小球滤过功能相对正常引起。由此出现 过少,同时血中一般无其他有机阴离子的积聚,因此Cl-水平相应上升,大多呈正常AG高氯型酸中毒。

过少,同时血中一般无其他有机阴离子的积聚,因此Cl-水平相应上升,大多呈正常AG高氯型酸中毒。

1. 的肾外丢失

的肾外丢失

主要从肠道丢失,大量腹泻、肠道减压、造瘘等可造成 大量丢失导致高氯性代谢性酸中毒,同时常伴有低钾血症。由小肠绒毛性腺瘤引起的酸中毒可十分严重。

大量丢失导致高氯性代谢性酸中毒,同时常伴有低钾血症。由小肠绒毛性腺瘤引起的酸中毒可十分严重。

2.尿道旁路手术

输尿管乙状结肠吻合术后的患者常有明显高氯性酸中毒,这是因为:①结肠可以在吻合口处将经输尿管排出以及肠道产生的 直接重吸收,而后在肝分解成NH3及H+;②乙状结肠肠腔侧有

直接重吸收,而后在肝分解成NH3及H+;②乙状结肠肠腔侧有 交换,正常情况下将

交换,正常情况下将 转运到肠腔,而Cl-重吸收;手术后由于大量含Cl-的尿液经输尿管进入乙状结肠,Cl-被大量重吸收,

转运到肠腔,而Cl-重吸收;手术后由于大量含Cl-的尿液经输尿管进入乙状结肠,Cl-被大量重吸收, 大量分泌,可造成明显高氯性酸中毒。

大量分泌,可造成明显高氯性酸中毒。

3.酸性盐类进入体内过多

主要由过多进入体内的氯化铵、盐酸精氨酸、赖氨酸等引起。

4.慢性呼吸性碱中毒

当呼吸恢复正常时,因呼吸性碱中毒时肾 及TA排泌均减少,同时有轻度细胞外液容量减少,可刺激Cl-的潴留,出现短暂的高氯性酸中毒。该过程一般在2~5日内恢复正常。

及TA排泌均减少,同时有轻度细胞外液容量减少,可刺激Cl-的潴留,出现短暂的高氯性酸中毒。该过程一般在2~5日内恢复正常。

5.肾小管酸中毒

大部分肾性高氯性酸中毒为肾小管酸中毒。详见第十七篇第十四章第七节“肾小管酸中毒”。

6.慢性肾功能不全

慢性肾脏病患者随肾功能的进行性下降可出现酸中毒。当GFR在20~50ml/(min•1.73m2)时,一般表现为高氯性代谢性酸中毒;降至15~20ml/(min•1.73m2)以下时则转变为高AG性代谢性酸中毒。

1.血液的缓冲作用及细胞内缓冲的代偿调节作用

代谢性酸中毒时,血液中增多的H+可立即被血浆缓冲系统所缓冲,血浆 及缓冲碱被消耗,生成的H2CO3可由肺排出。细胞内缓冲多在酸中毒2~4小时后发生,细胞外液中增多的H+向细胞内转移,为细胞内缓冲碱所缓冲,而细胞内K+向细胞外转移,故酸中毒易引起高钾血症。

及缓冲碱被消耗,生成的H2CO3可由肺排出。细胞内缓冲多在酸中毒2~4小时后发生,细胞外液中增多的H+向细胞内转移,为细胞内缓冲碱所缓冲,而细胞内K+向细胞外转移,故酸中毒易引起高钾血症。

2.肺的调节

血液H+浓度增加,刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器,反射性引起呼吸中枢兴奋,明显地增加肺的通气量,使PCO2继发性降低。呼吸的代偿反应是非常迅速的,一般在酸中毒10分钟后就出现呼吸增强,30分钟后即达代偿,12~24小时达代偿高峰,代偿后PCO2最多可降低到8~12mmHg。

3.肾的调节

对除肾功能异常引起的代谢性酸中毒,肾脏可以通过排酸保碱发挥重要的代偿功能。酸中毒时肾小管上皮细胞中碳酸酐酶活性增高,促进肾小管泌H+和重吸收 增加,磷酸盐酸化增加,肾小管泌

增加,磷酸盐酸化增加,肾小管泌 增加是最主要的代偿机制。肾代偿一般在3~5天内发挥最大效应。酸中毒对钾平衡常有较大影响:酸中毒早期肾对钾排泄减少,但之后由于血钾上升,刺激醛固酮分泌以及抑制近端小管对

增加是最主要的代偿机制。肾代偿一般在3~5天内发挥最大效应。酸中毒对钾平衡常有较大影响:酸中毒早期肾对钾排泄减少,但之后由于血钾上升,刺激醛固酮分泌以及抑制近端小管对 的重吸收,使到达远端小管滤液增加,尿钾排出增加。

的重吸收,使到达远端小管滤液增加,尿钾排出增加。

1.病因治疗

针对引起代谢性酸中毒的病因治疗是治疗的基本原则和主要措施。

2.碱性药物的使用

根据代谢性酸中毒的原因及严重程度的不同,碱性药物的使用也不尽相同。

对可代谢的有机酸增多的高AG型代谢性酸中毒(酮症酸中毒或乳酸酸中毒),主要是积极治疗引起代谢障碍的原发病。当在严重酸中毒(pH<7.10)时,需要给予静脉碳酸氢钠治疗,可在治疗的最初1~2小时给予50~100mmol NaHCO3(超过30~45分钟),治疗的目标为将pH纠正至约7.20,而不宜纠正到正常。NaHCO3治疗酸中毒时应注意监测血电解质,因NaHCO3可使K+从细胞外转移到细胞内,产生低钾血症;且快速纠正酸中毒易导致低钙血症,产生手足搐搦。

对正常AG高氯型代谢性酸中毒、高氯合并高AG性代谢性酸中毒导致的AG轻度升高、或因肾衰竭时不可代谢阴离子导致的高AG代谢性酸中毒,需要接受口服或静脉碱性药物治疗,将血浆[ ]缓慢上升至20~22mmol/L,避免过度纠正。需要长期碱性药物治疗时可选择碳酸氢钠或碳酸氢钾,或者可代谢阴离子(如枸橼酸根或乳酸根)的钠盐或钾盐。存在低钾血症和体内总钾缺乏时需要钾盐。如肾小管性酸中毒,因多合并低钾以及容易发生尿路结石,予枸橼酸钾口服为宜。

]缓慢上升至20~22mmol/L,避免过度纠正。需要长期碱性药物治疗时可选择碳酸氢钠或碳酸氢钾,或者可代谢阴离子(如枸橼酸根或乳酸根)的钠盐或钾盐。存在低钾血症和体内总钾缺乏时需要钾盐。如肾小管性酸中毒,因多合并低钾以及容易发生尿路结石,予枸橼酸钾口服为宜。