英文名称 :vitamin A deficiency

维生素A缺乏症(vitamin A deficiency)目前仍是不发达国家中威胁人类健康(尤其是小年龄儿童)的主要营养性疾病之一。其临床表现除了皮肤、黏膜改变和夜盲外,还可能由于免疫功能损伤,导致易感性上升。我国维生素A缺乏症的发生率已明显下降,但在边远和贫困地区仍有群体流行,亚临床状态缺乏现象还相当普遍。

1.膳食摄入因素

动物性食物和深色蔬菜中富含维生素A,如果长期缺乏此类食物,可能导致维生素A缺乏。

2.消化吸收因素

维生素A为脂溶性维生素,其与胡萝卜素在小肠的消化吸收都依靠胆盐的帮助,膳食中脂肪含量与它们的吸收也有密切的联系。胰腺炎或胆石症引起胆汁和胰腺酶分泌减少,膳食中脂肪含量过低,一些消化道疾病如急性肠炎、粥样泻等造成胃肠功能紊乱都可以影响维生素A和胡萝卜素的消化吸收。

3.储存利用因素

任何影响肝脏功能的疾病都会影响维生素A在体内的储存量,造成维生素A缺乏。一些消耗性传染病,尤其是麻疹、猩红热、肺炎和结核病等都会使体内的维生素A存储消耗殆尽,摄入量则往往因食欲减退或消化功能紊乱而明显减少,两者的综合结果势必导致维生素A缺乏症发生。

4.年龄因素

维生素A缺乏症在4岁以下儿童中的发生率远高于成人,其主要原因是维生素A和胡萝卜素都很难通过胎盘进入胎儿体内,因此新生儿血清和肝脏中的维生素A水平明显低于母体,如在出生后不能得到充足的维生素A补充则极易出现维生素A缺乏症。此外,血浆中视黄醇结合蛋白的水平低下会导致血浆维生素A的下降,引起维生素A缺乏,新生儿的血浆视黄醇结合蛋白只有成人的一半左右,要到青春期才逐步达到成人水平。这也是小年龄儿童容易导致维生素A缺乏的原因之一。

1.贮存不足:

早产儿、双胎儿、低出生体重儿等体内维生素A贮量不足,生长发育迅速阶段易发生维生素A缺乏。

2.摄入不足和需求增加:

孕母维生素A缺乏致人乳维生素A浓度减少是发展中国家与地区婴儿维生素A摄入不足的常见原因。因贫困或缺乏营养知识,人乳不足或无人乳的母亲长期给婴儿纯淀粉类食物喂养,或断人乳后给脱脂乳、炼乳,缺乏动物性食物及富含β-胡萝卜素的蔬菜、水果摄入使婴幼儿维生素A缺乏。疾病状态使儿童体内维生素A的消耗增加,如慢性感染性疾病、肿瘤等。

3.吸收不良:

消化系统疾病(如慢性痢疾、慢性肝炎、肠炎、先天性胆道梗阻等),或膳食脂肪过低影响维生素A及β-胡萝卜素的吸收。

4.代谢障碍:

肝病、甲状腺功能低下、蛋白质营养不良致视黄醇结合蛋白合成不足,锌营养缺乏等使维生素A转从肝脏转运障碍致血浆维生素A降低。

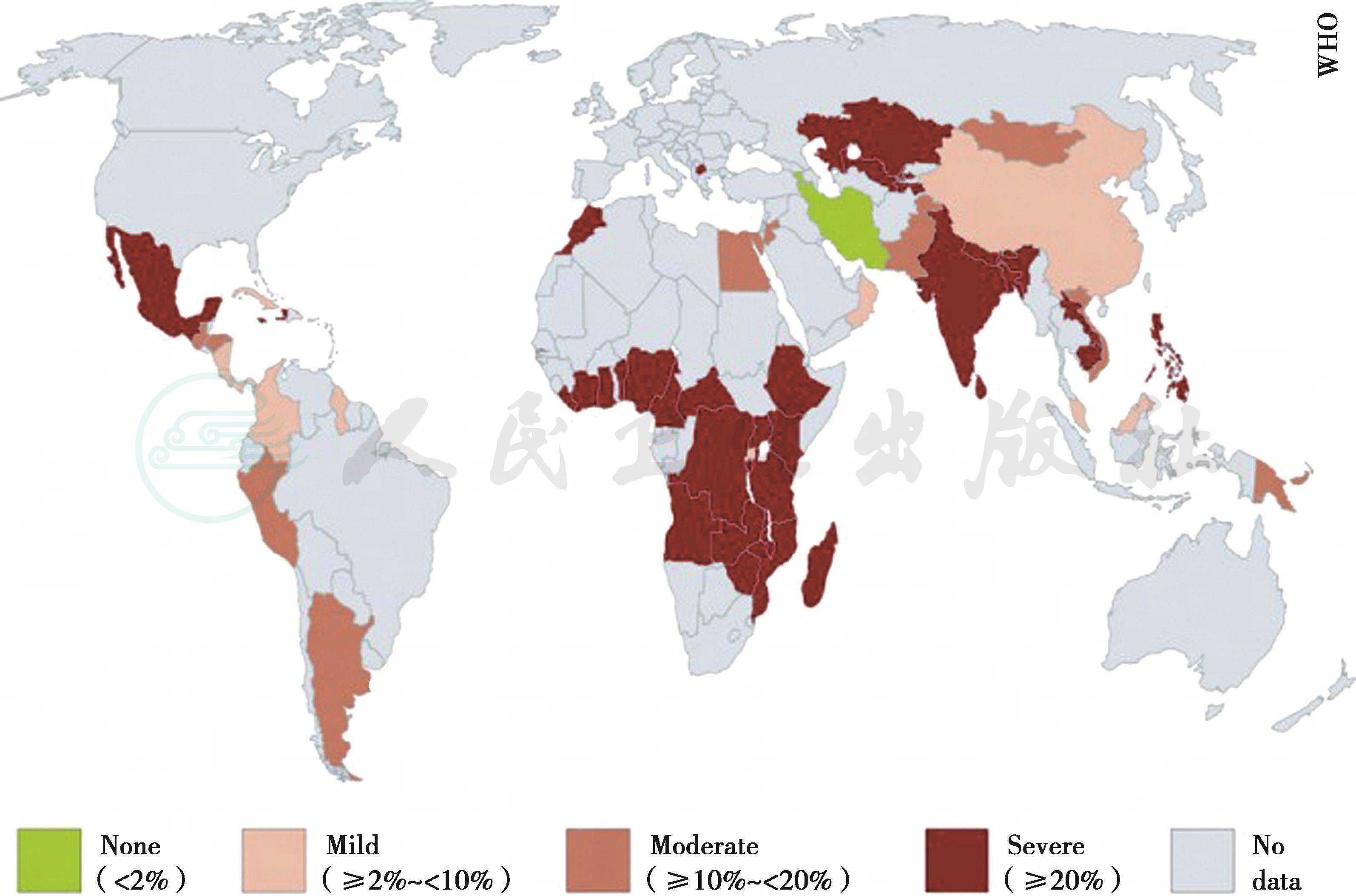

维生素A缺乏症是全球范围内最普遍存在的公共卫生问题(图1),与铁、碘并列为全球三大微营养素缺乏。维生素A缺乏是发展中国家儿童严重感染和死亡发生的最主要的营养影响因素之一,边缘型和亚临床型维生素A缺乏无特异表现,主要与反复呼吸道感染、腹泻和贫血等广泛影响有关,亚临床型维生素A缺乏儿童感染性疾病的发病率与死亡率较正常儿童高3~4倍,与儿童发病率和死亡率的增加有显著关系。据WHO 1995~2005年公布的资料确认维生素A缺乏是一主要公共健康问题,估计影响1900万妊娠妇女、1.9亿学龄前儿童,主要是非洲与东南亚地区。全球1/3孕妇发生夜盲症 (600万),其中非洲孕妇占9.8%,东南亚孕妇9.9%;255万非洲学龄前儿童发生夜盲症,为全球1/2。估计全世界维生素A缺乏与100万~200万儿童死亡有关,35万学龄前儿童因维生素A缺乏而致盲。

中国政府已在《九十年代中国儿童发展规划纲要》中承诺消除维生素A缺乏。2000年我国14省6岁以下儿童维生素A缺乏首次流行病学调查(城市2877人,农村5792人),发现夜盲症0.8%(儿童8例、母亲61例),结膜干燥症7例。11.7%血清维生素A不足,其中城市150例(5.2%),农村868例(15%)。按WHO标准维生素A缺乏率10%~20%为中度流行地区,我国为缺乏中度流行地区。

2002年中国CDC进行“中国居民营养与健康状况调查”首次将维生素A缺乏纳入调查,3~12岁儿童维生素A缺乏率为9.3%,维生素A边缘性缺乏率为45.1%。农村儿童维生素A缺乏率(11.2%) 和边缘性缺乏率(49.6%)均显著高于城市(3.0%和29.0%),尤其是二、三、四类农村的儿童;少数民族和文化低母亲、西部贫穷地区发病率明显高于东部和城市。2010年我国改为对维生素A缺乏进行监测,不再进行全国集中流行病学调查。

图1 全球5岁以下儿童维生素A缺乏流行情况(1995-2005年)

全身上皮细胞萎缩,继而出现增生性反应,由原来的立方与柱状上皮细胞化生为复层鳞状上皮细胞。表皮过度角化并易脱落,病变腺体细胞失去正常分泌功能。坏死脱落细胞可阻塞管腔,局部防御功能降低,细菌容易侵入体内而发生感染。上述病理变化主要累及眼结合膜、角膜上皮细胞,其次为呼吸道、泪腺、泌尿道黏膜上皮细胞。皮肤有角化丘疹,皮脂腺和汗腺有不同程度的萎缩和减少。

维生素A的化学名为视黄醇(retinol),在动物性食物如乳类、蛋类和动物内脏中含量丰富,在不发达地区由于此类食物供应较少,往往要依靠以植物来源的胡萝卜素(carotene)作为维生素A的重要供应来源。胡萝卜素在深色蔬菜中含量较高,其中最具有维生素A生物活性的是β-胡萝卜素,但其在人类肠道中的吸收利用率很低,大约仅为维生素A的1/6。无论胡萝卜素还是维生素A,在小肠细胞中转化成棕榈酸酯后均与乳糜微粒结合,通过淋巴系统入血行然后转运到肝脏。在肝脏中再酯化为棕榈酸酯后储存。当周围靶组织需要维生素A时,肝脏中的维生素A棕榈酸酯经酯酶水解为醇式后,与视黄醇结合蛋白(retinol binding protein,RBP)结合,再与前白蛋白结合,形成复合体后释放入血,经血行转运至靶组织。进入靶组织细胞后,维生素A立即与细胞内视黄醇结合蛋白结合。维生素A在体内氧化后转变为视黄酸(retinoic acid),视黄酸是维生素A在体内发生多种生物作用的重要活性形式,如维持上皮细胞活性、调节淋巴细胞功能等。

维生素A是调节糖蛋白合成的一种辅酶,对上皮细胞的细胞膜起稳定作用,维持上皮细胞的形态完整和功能健全。维生素A是构成视觉细胞内的感光物质,视网膜上对暗光敏感的杆状细胞含有感光物质视紫红质,是11-顺式视黄醛与视蛋白结合而成,为暗视觉的必需物质。维生素A具有促进儿童生长发育和维护生殖功能的作用,维生素A参与细胞RNA、DNA的合成,对细胞的分化、组织更新有一定影响。参与软骨内成骨,缺乏时长骨形成和牙齿的发育均受障碍。维生素A缺乏时还会导致男性睾丸萎缩,精子数量减少、活力下降,也可影响胎盘发育。目前已经明确,维生素A对许多细胞功能活动的维持和促进作用是通过其在细胞核内的特异性受体——视黄酸受体实现的。视黄酸受体可以形成异源性二聚体后与视黄酸反应元件结合从而调控靶细胞基因的相应区域。这种对基因的调控结果可以促进免疫细胞产生抗体的能力、促进细胞免疫的功能,以及促进T淋巴细胞产生某些淋巴因子。维生素A缺乏时,免疫细胞内视黄酸受体的表达相应下降,因此影响机体的免疫功能。

1.实验室诊断:

(1)血清、人乳视黄醇:

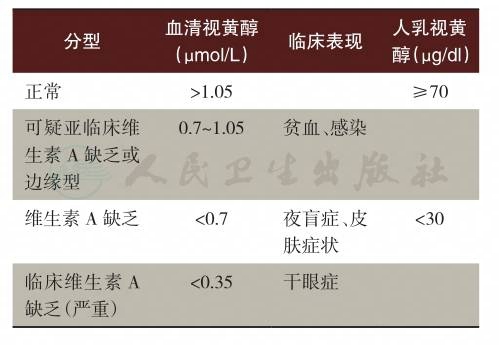

采用微量荧光法、高效液相方法(HPLC)和LC/MS/MS串联质谱方法测定。血清维生素A(视黄醇)反映肝脏维生素A贮存,如维生素A严重耗竭(<0.07µmol/g肝脏),或明显过量(>1.05µmol/g 肝脏)。因此,血清维生素A(视黄醇)主要用于评估人群维生素A的分布与流行病学情况(表1),不宜用以评估个人维生素A状况,也不宜评估干预后维生素A的状况。如个人维生素A水平较低时,宜考虑肝脏维生素A贮存状况。人群干预时维生素A血清视黄醇变化可帮助判断干预效果。母亲营养不良时可影响乳汁的维生素A浓度减少(表1)。

表1 维生素A缺乏分型

(2)相关剂量反应:

相关剂量反应试验(RDR)依据视黄醇不足时游离状态的RBP滞留在肝脏,补充视黄醇后,结合状态的RBP释放入循环。因肝脏释放的视黄醇的数量与其肝脏贮存量已经排空的程度成正比,可间接判断体内维生素A贮存状况。如RDR值大于20%为阳性,表示存在亚临床维生素A缺乏状态。RDR%=(A5-A0)/A5×100%(A0:空腹时静脉血,A5:口服视黄醇制剂450µg 5小时后静脉血)。或采用血清30日的剂量反应(+s30DR),为改良相关剂量反应,即第一次取血后30~45日第二次取血,可用以监测维生素A干预效果。

(3)血清视黄醇结合蛋白测定:

与血清维生素A有较好相关性,能反应血清视黄醇水平。采用全自动生化仪胶乳增强比浊法,基层医院均可应用。但全国尚无参考值,局部实验室正常参考值男童3.6~7.2g/L,女童2~5.3g/L。RBP降低提示维生素A缺乏,需排除感染、蛋白质能量营养不良。

(4)血清视黄醇结合蛋白/运甲状腺素蛋白比率(RBP/TTR):

因是维生素A缺乏和感染时RBP均可降低,而维生素A缺乏时TTR不影响水平。因此血清视黄醇结合蛋白(RBP)转甲状腺素蛋白(TTR)摩尔比率(RBP/TTR)可间接评估感染时体内维生素A水平。

2.暗适应检查:

采用暗适应计检查合作的受检者。对象为疑诊夜盲症的儿童,即主观感觉弱光条件下视物不清,俗称黄昏盲。

3.膳食维生素A摄入量的评估:

提供有用的补充信息,即维生素A缺乏的高危因素。根据国际维生素A咨询组的半定量方法,采用24小时回顾摄入富含维生素A食物的量,即用蔬菜、水果、动物食物和强化食品4类食物具体成分。维生素A摄入量低于RNI有缺乏可能。

无论临床症状严重与否,甚或是无明显症状的亚临床状态维生素A缺乏,都应该尽早进行维生素A的补充治疗,因为多数病理改变经治疗后都可能逆转而恢复。

1.调整饮食去除病因

提供富含维生素A的动物性食物或含胡萝卜素较多的深色蔬菜,有条件的地方也可以采用维生素A强化的食品如婴儿的配方奶粉和辅食等。此外,应重视原发病的治疗。

2.维生素A制剂治疗

轻症维生素A缺乏病及消化吸收功能良好者可以每日口服维生素A制剂7500~15 000μg(相当于2.5万~5万IU,浓鱼肝油丸含2.5万IU/丸),分2~3次服用。如有慢性腹泻或肠道吸收障碍者或重症患者,可先采用深部肌注维生素AD注射剂(每支含维生素A 7500μg和维生素D 62.5μg)0.5~1ml,每日1次。3~5天后,病情好转即改口服。经维生素A治疗后临床症状好转迅速,夜盲常于2~3天后明显改善,干眼症状3~5日消失,结膜干燥、毕脱氏斑1~2周后消失,角膜病变也渐好转,皮肤过度角化需1~2月方痊愈。

3.眼局部治疗

除全身治疗外,对比较严重的维生素A缺乏病患者常有眼部的局部治疗。为预防结膜和角膜发生继发感染,可采用抗生素眼药水(如0.25%氯霉素)或眼膏(如0.5%红霉素或金霉素)治疗,1日3~4次,可减轻结膜和角膜干燥不适。如果角膜出现软化和溃疡时,可采用抗生素眼药水与消毒鱼肝油交替滴眼,约1小时1次,每日不少于20次。治疗时动作要轻柔,勿压迫眼球,以免角膜穿孔,虹膜、晶状体脱出。

平时注意膳食的营养平衡,经常食用富含维生素A的动物性食物和深色蔬菜,一般不会发生维生素A缺乏。小年龄儿童是预防维生素A缺乏的主要对象,孕妇和乳母应多食上述食物,以保证新生儿和乳儿有充足的维生素A摄入。

母乳喂养要优于人工喂养,人工喂养婴儿应尽量选择维生素A强化的配方乳。儿童的每日参考摄入量按年龄和性别而不同,少年和成人为800μg视黄醇当量(RE),孕妇为1000μgRE,乳母为1200μgRE(1IU维生素A=0.3μgRE=6μgβ-胡萝卜素)。在维生素A缺乏的高发地区,可以采取每隔半年给予一次口服维生素A的预防措施,大于1岁的儿童每次66 000μgRE(20万IU),6~12个月的婴儿33 000μgRE(10万IU),小于6个月的小婴儿每次17 000μgRE(5万IU)。

对患感染性疾病如麻疹、疟疾和结核病等,以及慢性消耗性疾病的患者应及早补充维生素A制剂。有慢性腹泻等维生素A吸收不良者可短期内肌注维生素A数日后再改为口服,或采用水溶性维生素A制剂。采用大剂量维生素A作预防时应注意避免过量造成中毒。