英文名称 :nutritional disease

从大体上讲,营养性疾病可以分成营养缺乏和营养过剩两种类型,以我国情况来看,目前以营养缺乏病为主,但是近年来营养过剩以及与此相关的代谢紊乱综合征的发生率已经呈现上升趋势。导致营养性疾病发生的因素有许多种,对某个个体而言,数种因素可能并存或互相影响。因此,对营养性疾病的预防往往要视具体情况有针对性地进行。然而,已经发生的营养性疾病则有很多共性,在治疗处理上有一些原则可以遵循。

1.营养素的摄入不足

由于战争、饥荒、贫困等社会经济因素造成的食物供应短缺曾经是中国人群中营养不良的主要原因,目前已经非常少见了。然而,由于缺乏营养科学知识、受传统观念的束缚和饮食习惯的影响,在婴幼儿、孕产妇、乳母等特殊年龄阶段或生理状态的人群中,仍可能发生综合性或某些营养素的摄入不足。随着社会老龄化日趋明显,老年人群中存在的厌食现象值得注意,因其常是导致营养不良的直接原因。胃的容受性下降、缩胆囊素(可以产生饱感)和瘦素(由脂肪细胞产生的激素,具有产生厌食的作用)水平的升高以及味觉和嗅觉减退等是影响老年人食欲的重要因素。老龄期的厌食可能还有其他原因,例如孤独、失去购买和烹调食物的能力、老年性痴呆、某些慢性疾病以及使用某些药物的后果。牙齿疾病可以影响咀嚼功能并进一步影响消化功能。

此外,由于食物加工烹调不合理,可能破坏某些营养素,造成实际摄入的不足。偏食也会引起一些营养素摄入缺乏。防止以上原发性营养素摄入不足的根本措施是开展普遍的宣传教育,将科学的营养知识和适宜的烹调方法送到千家万户。对于口腔和消化道畸形、胃肠道梗阻、昏迷、神经性厌食等疾病因素造成的继发性营养素摄入不足,只要在临床工作中加以重视,采取适当的肠道内、外营养补给措施,可以有效地防止营养素摄入不足。

2.营养素的吸收利用不良

影响各种营养素吸收利用障碍的原因主要有两类,包括脏器功能低下和药物副作用。

长期腹泻和胰腺功能低下可能造成消化道广泛的吸收不良,胃、十二指肠或回肠切除可引起部分小肠吸收不良,表现为脂肪、脂溶性维生素、维生素B1、维生素B2、叶酸和铁等营养素的吸收障碍;肝脏功能低下可引起维生素A、叶酸、维生素B6和维生素B1、维生素B2的利用和储存减少,导致这些营养素缺乏;肾衰竭时25-羟胆骨化醇不能转化成活性形式的1,25-二羟胆骨化醇,导致钙在肠道的吸收障碍。老年期由于胃容量减少,胃酸和内因子不足以及体内激素水平的改变,会明显影响铁和钙等营养素的吸收利用,导致贫血和骨质疏松等营养性疾病发生。因此,老年人应注意适当补充高质量的铁、钙和维生素D等营养素。

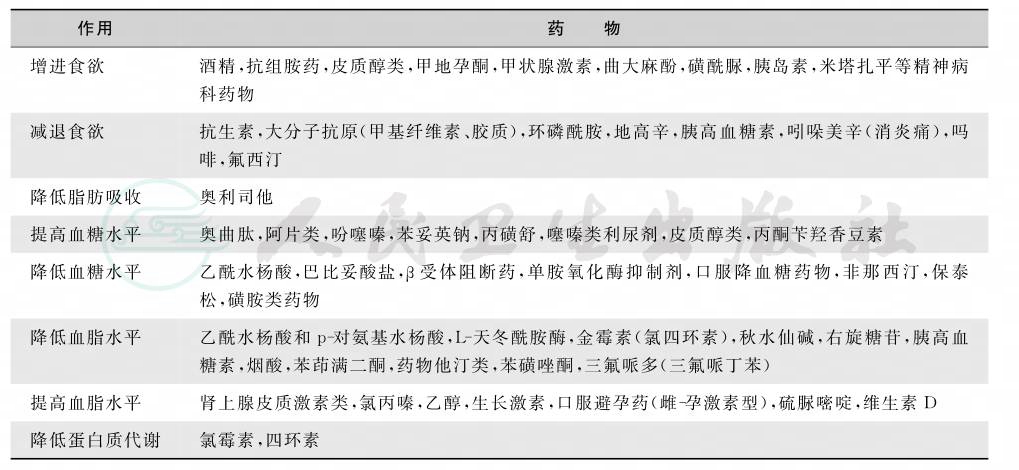

长期服用抗癫痫药(如苯妥英钠)可因加速维生素D及其活性产物的分解代谢而影响钙的吸收,高剂量的异烟肼和肼屈嗪能拮抗维生素B6的吸收,大量的纤维素能减少β-胡萝卜素在肠道的吸收,很多药物都有阻止营养素吸收或影响其代谢过程的副作用,应在临床使用时加以注意,尤其是长期使用时。某些药物对营养的影响见表1。

表1 某些药物对营养的影响

3.营养素的损耗增加

长期慢性消耗性疾病,如长期发热、结核病和糖尿病等明显地增加了体内各种营养素的消耗。大手术、大面积烧伤和各种创伤都会引起组织的分解代谢增加,导致营养物质的丢失和损耗。肿瘤本身就会增加营养素的消耗而随之采取的放疗和化疗则进一步加剧消耗并抑制蛋白质等营养物质的合成。大量的胸、腹腔引流也会造成营养素的损失。对于任何增加体内代谢或营养素丢失的疾病,都要重视对营养状态的监测并及早采取适当的营养补充治疗,防止营养不良发生。

4.营养素的需要增加

儿童时期的基础代谢率较高,活动量也较大,同时还要提供生长发育的需要,因此营养素的需要量明显大于成人。有些营养素在儿童时期不能在体内自我合成称为“条件性必需营养素”,如牛磺酸、核苷酸等,有些营养素在儿童时期特别需要或容易缺乏,如赖氨酸、维生素D等,要特别注意补充。怀孕以及授乳期妇女要额外承担胎儿和乳儿生长发育的需要,营养的需求量显著增加。此外,某些营养素如叶酸、维生素B12、铁和钙等对胎儿和婴幼儿的生长发育非常重要但又极易缺乏,应注意适当补充。老年人中平均每十年男性丢失骨质4%,女性丢失3%~10%;同时老年人的肝、肾和消化道功能下降,对维生素D和钙的吸收利用均减退,因此需要适当增加维生素D和钙的摄入量。高温作业下或运动员由于汗液排出较多,应当注意补充钠盐等电解质和水分。

5.遗传因素的影响

有些营养性疾病的发生是先天性缺陷造成的,如维生素B12吸收不良,是因为体内缺乏运送维生素B12的球蛋白。低血磷性抗维生素D佝偻病多为性连锁遗传,也可为常染色体显性或隐性遗传,是肾小管再吸收磷及肠道吸收磷的原发性缺陷所致。肥胖病有明显的家族遗传倾向,60%~80%的严重肥胖病者有家族发病史。

一、营养不良

营养不良(malnutrition)是由于食物摄入不足、吸收不良、不能充分利用、疾病影响等以致不能维持正常代谢,出现体重不增或减轻,脂肪逐渐消失,肌肉萎缩的一种营养缺乏症。主要见于3岁以下的婴幼儿,严重者常伴有各器官的功能紊乱。

(一)营养不良

1.概述:营养不良(malnutrition)是由于食物摄入不足、吸收不良、不能充分利用、疾病影响等以致不能维持正常代谢,出现体重不增或减轻,脂肪逐渐消失,肌肉萎缩的一种营养缺乏症。主要见于3岁以下的婴幼儿,严重者常伴有各器官的功能紊乱。

2.病因

(1)摄入不足:食物的数量不足,质量差,喂养方法不当,偏食,食欲不振,强迫进食等。

(2)消耗过多:结核病、寄生虫病、恶性肿瘤等。

(3)吸收不良:感染性腹泻、脂肪泻、酶缺乏性吸收不良、糖不耐受症等。

(4)先天畸形:唇腭裂、肥厚性幽门狭窄、食管裂孔疝等先天性心脏病、先天性巨结肠等。

3.临床表现

主要表现为体重不增,减轻直至消瘦,皮下脂肪消减的顺序为腹部、胸、背、腰部、上肢、下肢、臀部,最后是面颊部。最初多烦躁,睡眠不安,继之为表情淡漠,或抑郁与烦躁交替出现,食欲减退,常伴呕吐或腹泻,部分可能便秘,体温低于正常,脉搏缓慢,基础代谢减低,伴有各种维生素不足的症状,易患各种感染,各器官系统可有不同程度的功能紊乱。

临床上根据症状的轻重把营养不良分为三度:第Ⅰ度 体重比正常平均体重减少15%~25%,腹部皮下脂肪厚度为0.8~0.4cm之间;第Ⅱ度体重比正常平均体重减少25%~40%,腹部皮下脂肪层几乎消失,四肢及臀部明显消瘦,面部脂肪已减少,但呼吸及循环器官尚无病征。第Ⅲ度体重比正常平均体重减少40%以上,此时面部和臀部皮下脂肪层都已消失。皮肤苍白、干燥,完全失去弹性。体温低于正常,心音低钝,血压偏低,呼吸浅。

4.诊断:根据小儿的年龄,喂养情况,体重下降,皮下脂肪减少,全身各系统功能紊乱及其他营养素缺乏的症状和体征,诊断并不困难,确诊后还需进一步检查,以作出病因诊断。

5.治疗

(1)祛除病因:查明病因,治疗原发病。迅速纠正急症问题,如严重脱水、肾衰、休克等。

(2)调整饮食:对母乳喂养婴儿,应按需哺乳。当急症问题纠正后,应当给予小量、多次稀释牛奶,在第6~8天时,可按每天每千克150ml的量分6次喂给。必要时静脉点滴高能量脂肪乳剂、多种氨基酸、葡萄糖等也可酌情选用。

(3)治疗合并症:纠正低蛋白血症和严重贫血、补充维生素及微量元素。

二、肥胖

1.概述:肥胖(obesity)是与生活方式密切相关,以过度营养、运动不足、行为偏差为特征,全身脂肪组织普遍过度增生,堆积的慢性病。

2.病因

(1)摄入能量过多:主要是体内能量不平衡,即摄入的营养超过机体代谢需要,多余的能量便转化为脂肪,贮存在脂肪组织内。

(2)遗传因素:肥胖有高度的遗传性,目前认为肥胖与多基因遗传有关。

(3)活动量过少:缺乏适当的活动和体育锻炼,体力活动的因素与肥胖存在着因果关系。

(4)中枢调节因素:正常人存在着精密的能量调节平衡功能,若调节功能失衡,可使机体超过正常要求,摄入过多而致肥胖,此外,某些精神因素亦可致儿童过食而引起肥胖。

2.临床表现:肥胖可发生于任何年龄,但最常见于婴儿期、5~6岁和青春期,主要为体脂增多而致肥胖,小儿食欲佳,喜食甜品及高脂肪饮食,体力活动少,智力正常,性发育一般正常,有时亦可提早。骨龄常为同龄高限,患儿因肥胖可行动不便,易疲劳,常出汗,严重者可因肥胖肺心综合征致死。

3.诊断:首先要除外某些内分泌、代谢、遗传、中枢神经系统疾病引起的继发性肥胖或因使用药物所诱发的肥胖。需要从病史、症状、体征、实验室检查等方面进行综合诊断。

肥胖标准,脂肪含量超过标准15%即为肥胖。这个数值若以体重计算,当体重超过标准体重的20%时,全身脂肪含量即超过正常脂肪含量的15%。因此,目前定为超过参照人群体重的20%为肥胖。

4.治疗:肥胖的治疗应采用综合性治疗措施。

首先,应尽快寻找和明确发生营养性疾病的原因或原发病,并有针对性地采取措施以消除之。对于轻度的营养缺乏病,如果患者意识清楚,吞咽和消化道功能基本正常,应尽量采用饮食治疗。在饮食配制时,应经常改变花式品种和烹饪方法,并注意保证营养的供应充分和平衡。对于中、重度营养缺乏病患者,如尚能接受膳食,应在其肠道功能可以负载的条件下尽量安排适量的基本膳食(如软食、半流质和流质等);同时根据患者情况采取经肠道或肠道外营养途径给予各种营养素制剂以纠正营养不良。由于PEM可能损伤心、肾功能,因此补液不慎可以导致血管内液过多,因此在治疗的过程中,尤其是对中、重度营养缺乏病患者,应密切监测肝、肾等脏器的功能情况,防止超负荷代谢引起脏器的功能衰竭;此外,治疗过程中细胞外的钾和镁水平可能下降,钾和镁离子的丢失可以引起心率失常。治疗过程中糖代谢可以刺激胰岛素释放,继而促进磷离子进入细胞内,低磷血症可以导致肌肉无力、皮肤感觉异常、癫痫发作、昏迷和心率失常。在静脉营养治疗期间,血磷浓度应该作为常规监测。在具体制订治疗方案时要遵循“先少后多,逐步正常”的配置原则。