英文名称 :onchocerciasis

中文别名 :河盲症

盘尾丝虫病(onchocerciasis)是由旋盘尾丝虫寄生于人体皮肤、皮下组织、眼部等引起的一种寄生虫病,又称河盲症(river blindness)或瞎眼丝虫病,在拉丁美洲亦称Robles症。1995年WHO估计受威胁人口9000万,其中1760万人感染,600万人皮肤损害,100万人有眼疾,1/3失明。通过20年的防治努力,至2016年,已有哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥和危地马拉被世界卫生组织确认为消除了盘尾丝虫病。至今,我国尚未证实有该病原体的存在,但近年有输入性病例的报道。

(一)分布

盘尾丝虫病主要流行于热带地区,99%的感染者居住在撒哈拉以南的31个非洲国家:安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果共和国、科特迪瓦、刚果民主共和国、赤道几内亚、埃塞俄比亚、加蓬、加纳、几内亚、几内亚比绍、肯尼亚、利比里亚、马拉维、马里、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、卢旺达、塞内加尔、塞拉利昂、南苏丹、苏丹、多哥、乌干达、坦桑尼亚联合共和国。中南美洲地区的7国:巴西、委内瑞拉、墨西哥、危地马拉、哥伦比亚、厄瓜多尔以及西亚的也门。在2016年7月,危地马拉成为第四个被验证成功实施消除活动几十年的盘尾丝虫病的国家,在世界上仅次于哥伦比亚(2013)、厄瓜多尔(2014)、墨西哥(2015)。

(二)流行环节

1.传染源

盘尾丝虫病患者及带虫者为本病的传染源,由于高密度微丝蚴可导致蚋死亡,因而,轻度感染者在流行病学上更具威胁,是主要的传染源。有蛛猴和大猩猩自然感染旋盘尾丝虫的报道,但目前尚不清楚是否可作为人类盘尾丝虫病的传染源。

2.传播媒介

盘尾丝虫病的传播媒介是吸血昆虫蚋(blackfly),多达28种(图1)。含有感染期虫体的蚋叮吸人血时,即将其喙内丝状蚴通过皮肤注入人体,而使人体感染。不同地区媒介蚋的种类有所不同,在非洲和西亚流行区主要为憎蚋复合体(simulium damnosum complex)和洁蚋(S.neavei)两大种群;在中美洲地区主要是淡黄蚋(S. ochraceum)、金蚋(S.metallicum),乌干达高流行区则以蟹蚋为主要传播媒介。

图1 蚋

(图片来源:http://www.cdc.gov)

3.易感人群

人对盘尾丝虫普遍易感,但有研究表明,流行区盘尾丝虫感染率女性高于男性。但不同年龄组间的感染率有明显差异,偶见于婴儿,感染率最低者见于10岁组儿童,随年龄增长感染率急剧升高,20~30岁组为发病高峰,且21岁以上的人群血中微丝蚴密度高于20岁以下人群。

(三)生活史

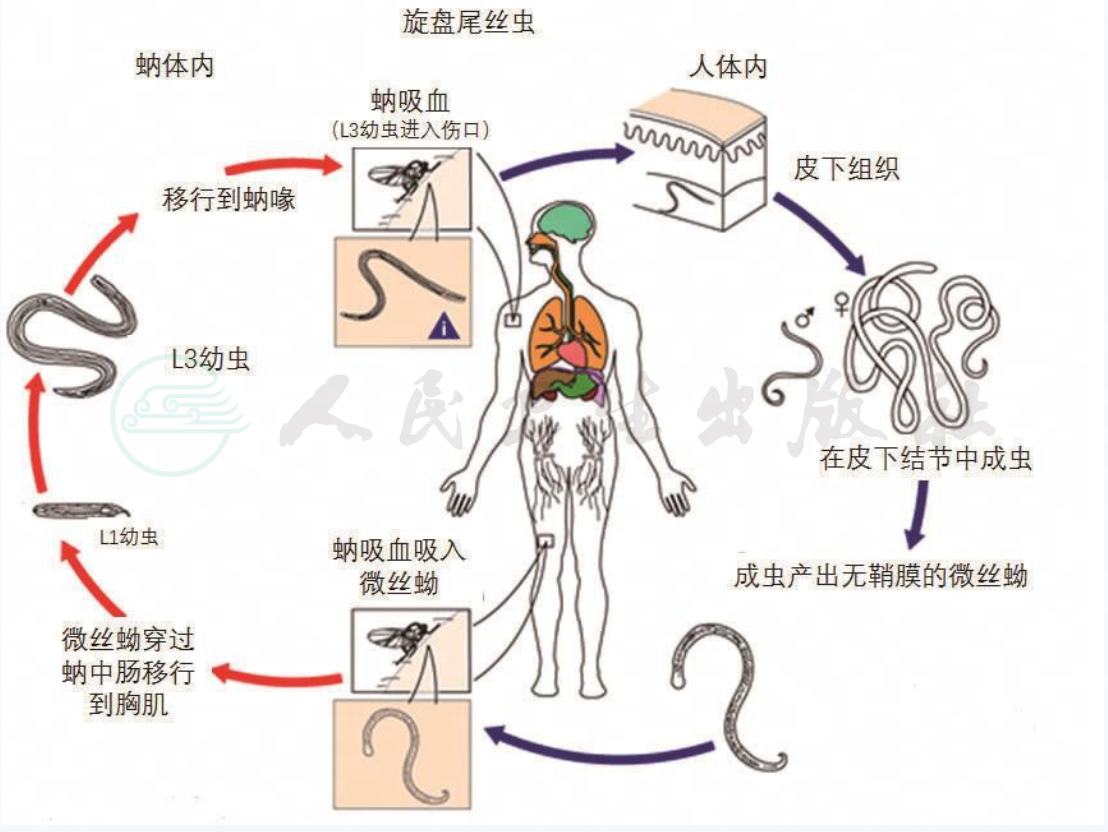

盘尾丝虫整个生活史时期包括成虫、微丝蚴、丝状蚴等,需要两个宿主,人为其终末宿主,中间宿主为蚋。盘尾丝虫的雌雄成虫寄生于人体皮下组织的纤维结节内,雌虫受精后产出微丝蚴,微丝蚴寄生于成虫结节附近的结缔组织和皮肤淋巴管内。

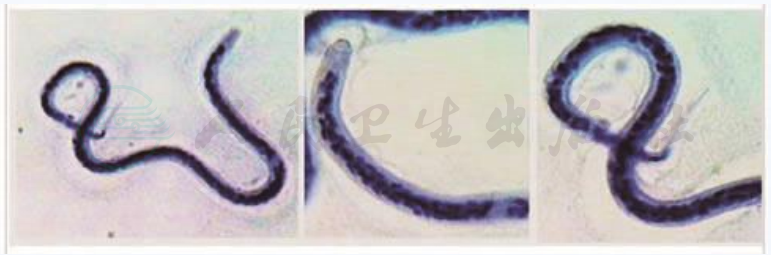

盘尾丝虫成虫的形态与丝虫成虫相似,主要不同之处为角皮层具明显横纹,外有螺旋状增厚部横纹更为明显,尾部盘旋卷曲。微丝蚴无鞘膜,有大小两种,大的为(285~368)μm×(6~9)μm,小的(150~287)μm×(5~7)μm。头间隙长宽相等,尾端尖细无尾核,无核处长10μm×16μm(图2)。

图2 旋盘尾丝虫微丝蚴形态

(图片来源:吴忠道,诸欣平.人体寄生虫学.北京:人民卫生出版社,ISBN978-7-117-20419-4)

当雌蚋叮人吸血时,皮肤中的盘尾丝虫微丝蚴即随组织液进入蚋体,微丝蚴穿过胃壁经血腔移行至胸肌,在此蜕皮2次,6~8天发育为感染期幼虫—丝状蚴,并逐渐移行至蚋下唇。自吸入微丝蚴到发育至感染期幼虫,在适宜温度条件下(一般最适温度为24℃)约需10天时间。当含感染期幼虫的蚋再次叮人吸血时,感染期幼虫即通过皮肤伤口进入人体,侵入皮下组织,于3~10天后蜕皮1次,发育1~2个月后再蜕皮1次,逐渐发育为成虫。自幼虫侵入人体到发育为成虫约需1年左右的时间(图3)。

图3 旋盘尾丝虫生活史

成虫寄生于皮下或淋巴间隙,引起局部炎症反应,纤维结缔组织增生,形成包围虫体的纤维结节,一个结节内可含几十条虫体。这些虫体常扭结成团,约经半年至2年的发育,雌虫才产出无鞘膜的微丝蚴。微丝蚴可进入成虫寄生部位附近的结缔组织或淋巴管,也可侵袭眼部组织,并可在尿内发现微丝蚴,很少见于血液,且无明显周期性。雌虫产微丝蚴时间可长达9~10年,估计每条雌虫一生可产幼虫数百万条。成虫寿命一般在8~15年,不超过18年,微丝蚴寿命为1~2年。

(一) 手术治疗

手术切除皮下组织结节,取出成虫,是有效降低眼部损伤发生率的好方法。但对于全身皮下组织分布有大量结节的患者,手术较难进行。对此类病患者可采用分期切除的方法防止失明的发生。

(二)病原治疗

1.伊维菌素(ivermectin)

是安全有效的治疗盘尾丝虫病的首选药物,为杀微丝蚴的药物,因不能杀死成虫,需重复治疗,每年1~2次。其副作用较轻微,主要为瘙痒、皮疹和骨骼肌疼痛。还可表现为头痛、肌痛、发热、厌食、失眠等,24小时内症状可自行消失。副作用的产生与体内微丝蚴含量相关,是宿主对大量死亡的微丝蚴的过敏反应。5岁以下儿童、孕妇、哺乳期以内(3个月)妇女、体重低于15kg以及其他严重疾病或急性期患者禁用。剂量为:150μg/kg,单剂口服。该药国内没有人用的产品。根据WHO建议,治疗盘尾丝虫病应每年使用伊维菌素至少一次,持续10~15年。

2.盐酸多西环素片(强力霉素)(doxycycline)

因可以杀死微丝蚴体内的共生菌而杀死微丝蚴。皮下结节可用手术摘除。成人,每日200mg,口服,连服6周;儿童可用同样剂量疗程予以治疗。

3.苏拉明(suramin)

有杀微丝蚴和成虫的作用,可能还具有使雌虫不育的效果。但该药毒副性大,除少数病例外,不能作为常规应用,需住院观察治疗。

4.乙胺嗪(diethylcarbamazine)

又称海群生,作为伊维菌素的替代药物,对微丝蚴效果好,对成虫无效。有致盲的副作用,不能作为常规应用,需住院观察治疗。