阿米巴肠病是溶组织内阿米巴引起的肠道感染,以近端结肠和盲肠为主要病变部位。90%以上的肠阿米巴为无症状携带,病情轻重悬殊,典型的以痢疾症状为主,易于复发,变成慢性。

溶组织内阿米巴有两种形态,即滋养体和包囊。包囊是传播疾病的唯一形态,是原虫的感染型。滋养体是寄生形式,寄生于肠腔和结肠壁中,以二分裂法繁殖,无氧条件下生长最好,需细菌或其他组织才可生存,在体外不能增殖。包囊被吞噬后在回肠下部和盲肠去包囊,成为小滋养体。大多数无症状感染者体内阿米巴原虫以小滋养体形式存在。小滋养体直径10~20μm,运动迟缓,以吞噬细菌为主,因其不侵犯肠壁,仅寄生于肠腔,而称肠腔型滋养体。小滋养体随食物残渣向结肠远端运送,在肠腔中逐渐形成包囊,随粪便排出体外。肠蠕动加快时(包括应用导泻药),不成形的粪便中可有小滋养体排出体外。小滋养体即包囊前期,是大滋养体和包囊的中间过渡类型。

发生侵袭性病变时,侵入组织的阿米巴原虫形态和习性发生明显变化,体积增大,直径可达30~40μm,活动性强,光镜下可见虫体伪足的定向活动,内胞浆中除核和各种食泡外,常有被吞噬的红细胞、组织碎屑和细胞碎片,是识别大滋养体的重要标志。大滋养体是其致病型,常见于急性期患者的粪便和病灶组织中,故又称组织型滋养体,排出体外后迅速死亡。

正常情况下,原虫以包囊形式排至体外,包囊直径10~15μm。未成熟的包囊有一个核、糖原空泡和染色小体,随着逐渐成熟,变为四个核,其他成分逐渐消失。包囊具有保护性外壁,对外界环境抵抗力较强,如饮水消毒所含余氯及胃酸不能将其杀灭,条件合适时可存活2个月,并能在不同的pH和渗透压下生存,但干燥或冰冻情况下存活数日,60℃时仅存活10分钟。

阿米巴肠病和阿米巴肝脓肿是最为常见的阿米巴病,系由溶组织内阿米巴感染所致。

(一)流行概况

本病分布遍及全球,溶组织内阿米巴每年感染了500万人口,导致了50万人发病,10万人死亡。热带和亚热带地区为高发区,毒力较强的虫株也集中于这些地区,呈稳定的地方性流行,感染率与社会经济水平、卫生条件、人口密度等有关。如热带发展中国家则可达50%以上,温带发达国家感染率则为0~10%,美国为1%~4%,我国曾于1988-1991年在30个省市调查显示平均感染率约为0.95%。我国高发地区如中缅边境平均感染率为1.94%,高于全国平均水平。该病的相关流行因素尚有:社会经济状况低下、人口密集、无室内供水装置、流行区移居入境者、群居、同性恋关系混乱者,在HIV抗体阳性者中,阿米巴痢疾和阿米巴肝脓肿的发病率高。农村患者多于城市,夏秋季发病较多,男多于女,典型的年龄曲线高峰在青春期或青年期。多呈散发性,水源性流行偶有发生。

(二)流行环节

1.传染源

人是溶组织内阿米巴的主要宿主和贮存宿主。慢性患者、恢复期患者以及无症状包囊携带者是重要传染源,其中带包囊的饮食业工作者在流行病学上尤有重要意义。急性阿米巴痢疾病者排出的滋养体离体后很快死亡,即便吞食后也易为胃酸杀灭,因此在传播疾病上意义不大。

2.传播途径

大多由吞入污染包囊的食物和水而感染。污染的手、苍蝇、蟑螂等可携带包囊而传播疾病。水源污染可引起地方性流行。生食被人粪污染的蔬菜瓜果亦易得病。少数情况下,滋养体可直接侵入皮肤黏膜而发病。

3.易感者

各年龄组人群普遍易感。感染后即便有高滴度抗体出现,也无保护作用,重复感染十分常见。

被吞食的包囊在小肠下部,借助于胰蛋白酶的作用去包囊。释放出的滋养体随肠蠕动进入大肠,在大肠腔内定居,以摄取细菌及食物残渣为生。在某些因素影响下,这些小滋养体侵入肠壁组织,转变为大滋养体,并大量繁殖,吞噬红细胞和组织细胞,破坏宿主组织,造成肠壁损害而致病。滋养体通过分泌的植物血凝素介导黏附于靶细胞,使细胞内游离钙浓度呈持续性升高,并依赖其伪足的机械运动及分泌一系列蛋白溶解酶、糖苷酶、神经氨酸酶和磷脂酶等,使宿主细胞膜丧失完整性,形成阿米巴孔,细胞内的小分子物质、胞质溢漏,而细胞外的支架组织则在胶原酶、各种蛋白水解酶、透明质酸酶等作用下瓦解。基本病理病变是组织溶解性坏死。其好发部位依次为盲肠、升结肠、直肠、乙状结肠、其余结肠、阑尾和回肠末端。急性期病变起初为较小的散在的浅表糜烂,进而形成阿米巴病特有的口小底大的烧瓶样溃疡,基底为黏膜肌层,腔内充满棕黄色坏死物质,内含溶解的细胞碎片、黏液和滋养体。阿米巴感染所致结肠溃疡间的黏膜大多完好,与细菌性痢疾时所见的溃疡间黏膜破坏可以相鉴别。原虫沿疏松的黏膜下组织,顺肠长轴向两侧扩展,使病灶相连,形成许多窦道相通的蜂窝状病变。病变部位易有毛细血管血栓形成、出血及坏死,溃疡较深时可腐蚀血管,引起大出血。严重病例的病变可深及肌层,甚至穿破浆膜层。慢性期肠黏膜上皮增生,溃疡底部出现肉芽组织,溃疡周围有纤维组织增生,组织破坏与愈合常同时存在,使肠壁增厚、肠腔狭窄。

溶组织内阿米巴对宿主的免疫应答有抵抗作用,如可抵抗补体介导的溶解作用。溶组织内阿米巴感染可引起体液和细胞免疫反应。IgM型抗体见于病变活动期,IgG型抗体可持续至病变愈合后数年,但均无保护作用;而感染后在肠道黏膜出现的分泌性IgA具有防止复发的作用。细胞介导的免疫反应对清除感染、促进病变愈合及防止复发可能有一定作用。肠道的非特异性防御机制对抵御阿米巴的侵入有重要的作用。

(一)血象

周围白细胞总数和分类正常,暴发型和有继发细菌感染时白细胞总数和中性粒细胞比例增高,慢性患者有轻度贫血。

(二)粪便检查

在新鲜粪便和其他标本中见到吞噬红细胞的滋养体或在活检组织中见到滋养体是确诊的最可靠依据。作粪便检查时应挑选含血、黏液部分,反复多次检查,采用浓缩法,可提高阳性率。因阿米巴滋养体可能是间断排出,故推荐在10天时间内连续取三次标本,每次相隔在48小时为宜,并且标本的采集应在进行抗寄生虫治疗停药48小时后进行,标本采集不能冻存。三次浓缩检查可使漏诊率降至3%。慢性患者粪便中可查获包囊。用铁苏木素或碘液染色,观察包囊内部结构,可与结肠内阿米巴相鉴别。

(三)血清学检查

溶组织内阿米巴感染时,病程超过1周者,用对流免疫电泳或ELISA法检到抗体,侵袭性肠病(包括阿米巴瘤)、阿米巴肝脓肿中的阳性率可达90%以上,并且抗体检测因没有交叉抗原反应在经济发达国家和地区及非流行区高滴度抗体可达到95%特异性,在非流行区出现阳性反应高度支持阿米巴病的诊断,而在流行区则血清学阴性更具临床价值,即提示可排除侵袭性阿米巴病的诊断。

粪便阿米巴抗原(amoeba antigen in stool)采用ELISA方法,针对溶组织内阿米巴特异性的单克隆抗体靶点及丝氨酸富集抗原进行检测并可以区分其他溶组织内阿米巴属感染(只针对特异性血凝素单克隆抗体)。抗原检测的优点是在炎症性肠病高发的地区及发展中国家可检出大多数的阿米巴患者,特别适用于没有条件做分子诊断的国家和地区。

(四)分子生物学检查

固定粪便标本,抽提DNA,设计针对溶组织内阿米巴DNA的引物进行PCR扩增,扩增到特异性条带者为阳性,敏感性与特异性均高。由于ELISA检测抗体阳性者尚包括既往感染,故PCR方法对于诊断现症感染尤有优势。

(五)纤维肠镜检查

有症状的病例中见有大小不等的散在溃疡,中心区有渗出,边缘整齐,周围有时可见一圈红晕,溃疡间黏膜正常,溃疡边缘部分涂片及活检可见滋养体。

(六)其他

在合适的培养基中,有细菌存在时培养可成功。但粪便培养结果需与肠内共生的其他阿米巴鉴别。钡剂灌肠在阿米巴瘤部位有充盈缺损、狭窄或壅塞。

(一)一般治疗

急性期患者应卧床休息,肠道隔离,根据病情给予流质或少渣饮食,慢性患者应避免刺激性食物,注意维持营养,大量腹泻者纠正水、电解质紊乱,必要时静脉补液,发生休克时及时输血,并加用血管活性药物。

(二)抗病原治疗

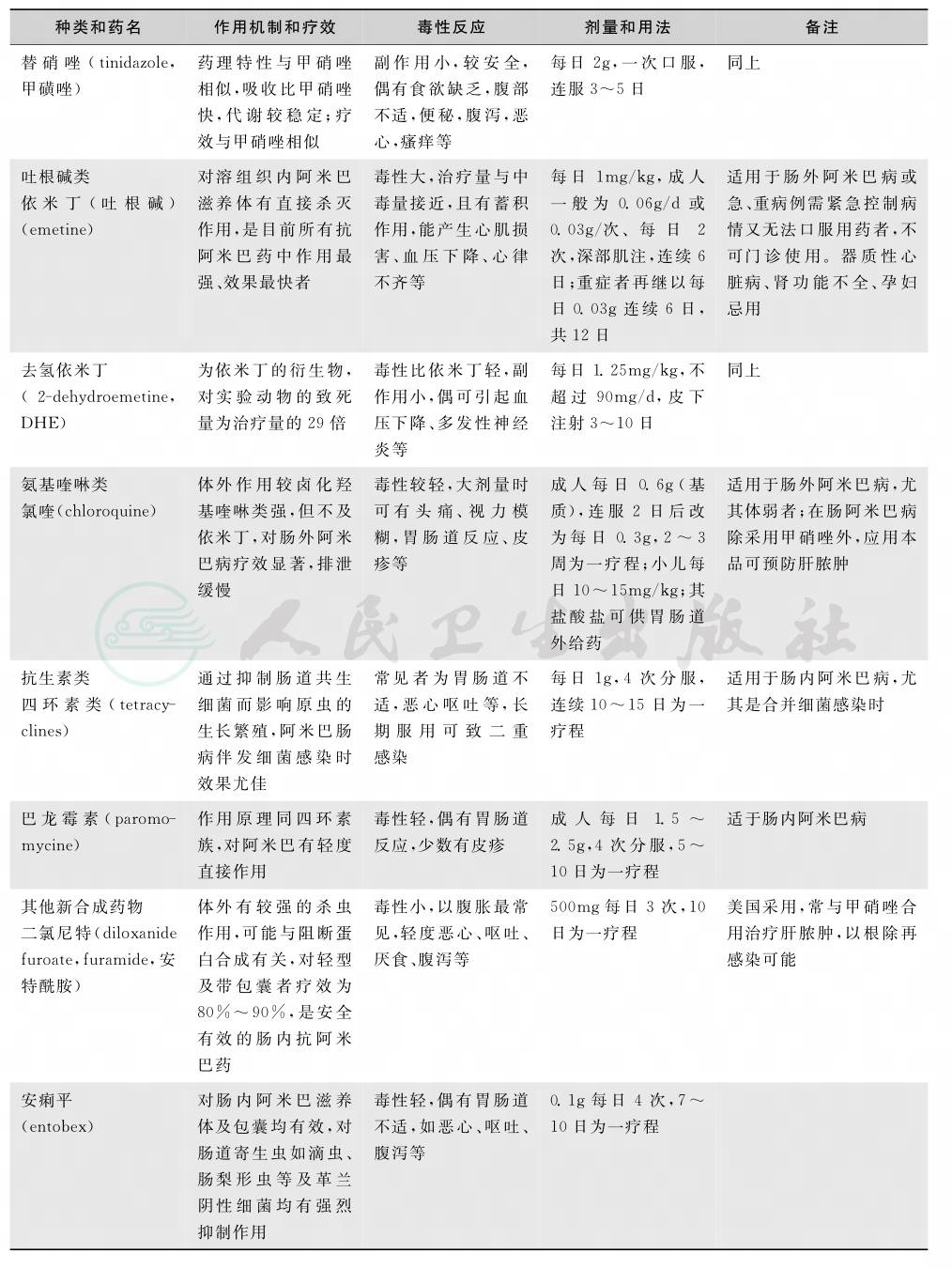

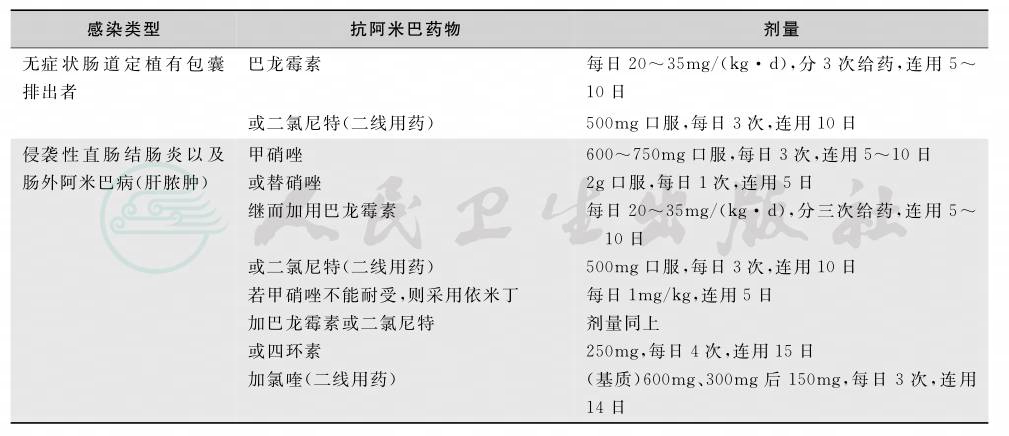

大多数抗阿米巴药物不能对所有部位的病原均有杀灭作用。对侵入组织的阿米巴有杀灭作用者称组织内杀阿米巴药,如依米丁、去氢依米丁、氯喹、四环素等;对肠腔内阿米巴有作用者称肠内抗阿米巴药,如巴龙霉素、二氯尼特以及目前较少使用的双碘喹啉与安痢平等。以甲硝唑为代表的硝基咪唑类药物对肠内、外病变均有作用。常用的抗阿米巴药及其临床药理特点见表1。为取得最佳疗效,可联合用药。轻型阿米巴肠病和慢性阿米巴肠病时甲硝唑、二氯尼特、巴龙霉素等均可选用,寻找和去除转成慢性的原因。急性阿米巴肠病原则上采用组织内杀阿米巴药物,同时加用腔内杀虫剂,疗程结束后随访粪便检查,每月1次,连续3次,以确定是否清除病原,必要时应予复治。严重的阿米巴痢疾患者和暴发性阿米巴肠病可静脉内应用甲硝唑,也可选用依米丁或去氢依米丁,合并抗生素治疗。所有排包囊者均应治疗(表1、表2)。

表1 抗阿米巴药物的种类及其药理作用

续表

表2 各型阿米巴病常用方案

(三)并发症的治疗

有细菌混合感染时加用适当的抗生素,肠出血时及时输血,肠穿孔时及时进行手术治疗,并应用甲硝唑及广谱抗生素。阿米巴性脓胸如脓液或积脓甚多者,应尽早进行胸腔闭式引流术。因胸膜增厚包裹肺脏引起肺不张者可行纤维剥脱术。阿米巴性心包炎出现心脏压塞使心脏舒张受限,致使回心血量减少而导致循环衰竭者,应尽早行心包引流术。

本病的预防基本上与菌痢相同。彻底治疗患者和带虫者。大力消灭苍蝇和蟑螂。讲究饮水和饮食卫生,加强粪便管理,防止粪便污染食物和水。目前尚无有效的疫苗,但随着对溶组织内阿米巴致病机制与宿主免疫反应研究的深入,一些基因重组的亚单位疫苗正处于研制之中,动物试验结果已显示出一定的应用前景。对预防性用药目前仍持否定态度。