英文名称 :relapsing fever

回归热(relapsing fever)是由回归热螺旋体经虫媒传播引起的急性传染病,其临床特点为急起急退的发热、全身肌肉酸痛、一次或多次复发、肝脾大等,重症可有黄疸和出血倾向。回归热根据传播媒介不同,可分为虱传回归热和钝缘蜱传回归热,曾在我国流行的回归热主要是虱传回归热。

引起回归热的螺旋体均属螺旋体科(Spirochaetaceae),疏螺旋体属(Borrelia)。疏螺旋体包括两个分支,一支可引起莱姆病,包括伯氏疏螺旋体(B.burgdorferi)等。另一支可引起回归热。引起虱传回归热的螺旋体只有1种,通常即称为回归热螺旋体。导致蜱传回归热的螺旋体约有20种,根据媒介昆虫软体蜱的种类命名,包括达氏疏螺旋体(B.duttoni)等。许多啮齿类动物及一些小动物均是疏螺旋体的储存宿主。引起两种类型回归热的螺旋体形态基本相同,革兰染色阴性,长5~40μm,宽0.2~0.5μm;具有3~10个粗大而不规则的螺旋,两端尖锐,电镜下菌体两端各有1束由12~15条轴丝构成的鞭毛样物。在周围血涂片中极易找到,在暗视野下可见灵活的螺旋状活动,向各方向作快速旋转游动。引起回归热的螺旋体体壁不含脂多糖,但有内毒素样活性。回归热螺旋体可通过质粒上vmp基因重排,编码产生外膜上的主要变异蛋白(variable major proteins,Vmp,包括Vsp和Vlp)使体表抗原变异而逃逸机体免疫。

引起回归热的螺旋体在一般培养基上不能生长,须用含有血液、腹水或组织(如兔肾)碎片的培养基(如加入兔血的BSK-H完全培养基),微需氧环境,37℃ 2~3日可见繁殖(繁殖周期为8~9小时),在鸡胚绒毛尿囊膜上生长良好,以横断分裂进行繁殖。该螺旋体对干燥、紫外线、热和多种化学消毒剂均较敏感,但耐低温,在血凝块中于-73℃时可存活数月之久。虱传回归热和蜱传回归热两者的病原间有一定程度的交叉免疫反应。

虱传回归热曾是一种全球性的重要流行病,流行季节为冬春季。其流行常与饥荒、战争、不良卫生条件、居住拥挤等社会条件有关。在第一次和第二次世界大战期间,本病曾发生过大规模流行,造成至少100万人死亡。本病常与虱传流行性斑疹伤寒同时流行,甚至一人同时感染两病。虱传回归热现仅主要流行于非洲的东北部及南美洲的一些国家和地区。新中国成立后已很少有本病报道。蜱传回归热为自然疫源性疾病,主要散发于热带地区,如非洲东部和西部地区、地中海流域,发病者多居住于蜱回归热流行区或曾到该地区旅行。蜱传回归热的发病季节以春、夏季为多。近来旅行或探险相关性蜱传回归热几乎每年均有病例报道,且部分病例临床表现严重。

(一)传染源

患者是虱传回归热的唯一传染源,以人-体虱-人的方式传播。啮齿目、兔型目动物和患者是蜱传回归热的主要传染源。

(二)传播途径

体虱是虱传回归热的主要媒介,其他尚有头虱、臭虫等。当虱吸吮患者血液后,螺旋体在5~6日后即自胃肠道进入血液中大量繁殖,但不进入唾液腺、卵巢和卵。人被虱叮咬后因抓痒将虱体压碎,螺旋体自体腔内逸出,随皮肤创面进入人体,也可因污染手指接触眼结膜或鼻黏膜侵入体内。螺旋体在虱体内不经卵传至后代,唾液、分泌物不具有传染性。

蜱是蜱传回归热的主要传播媒介,蜱因刺蜇感染有回归热螺旋体的啮齿类动物、人而携带病原体。当携带有病原体的蜱刺蜇吸血时可直接将其从皮肤创口注入人体,此过程可在5~20分钟内完成,且经常发生在夜间人入睡后,被咬者无痛感,所以此途径在疾病流行上具有重要意义。蜱粪便和体腔内(压碎后)的病原体也可经皮肤破损处侵入体内。

患者血液在发作间歇期仍具传染性,故输血亦可传播本病。研究发现亦可通过母婴途径传播,引起新生儿回归热。

(三)易感者

人群对本病普遍易感,男女老幼的发病率一般无明显差别。某些山区居民或山区、洞穴探险者由于接触蜱的机会较多,相对容易感染蜱传回归热。患病后的免疫力短暂,1年后多可再感染。

螺旋体自皮肤、黏膜侵入体内后,即在血液循环中迅速繁殖生长,螺旋体浓度可达103~105个/μl,从而导致螺旋体血症。病原体可捕获宿主的H因子(CFH)及C4结合蛋白(C4BP)等以抑制机体补体系统的激活和杀伤,从而逃避宿主的免疫杀伤。并可激活多种炎症介质,如凝血因子、前激肽释放酶及补体系统等;另外可释放热稳定性的致热因子,激活单核-巨噬细胞,使其释放白细胞致热原和凝血因子Ⅲ等。侵入体内螺旋体可引起人体的体液免疫和细胞免疫,且以体液免疫为主,当人体对螺旋体引起的免疫反应产生以IgM和IgG为主的特异性抗体如溶菌素、凝集素、制动素等后(约螺旋体血症2~3天),螺旋体即在单核-巨噬细胞系统内被吞噬和溶解,并从周围血中消失,高热骤退,转入间歇期,但在肝、脾、脑、骨髓中的病原体并未完全被杀灭,通过抗原性变异成为对抗体有抵抗力的变异株,这些螺旋体繁殖到一定数量后再次进入血液引起第二次发热(回归热)。侵入体内的病原体又可和血纤维蛋白溶酶原结合,引起纤维蛋白酶的激活以溶解细胞外成分和基底膜,从而激活胶原酶,即病原体可损害毛细血管内皮细胞和破坏红细胞导致溶血性贫血、出血倾向及黄疸等。

回归热发作期和间歇期的交替与螺旋体的增殖、抗原变异及机体的免疫反应相关,是免疫反应的一种特殊现象。螺旋体抗原易产生变异,使初发产生的抗体不能凝集溶解复发的螺旋体,每次复发的螺旋体在抗原性上是改变了的新种,复发的次数越多则不同抗原性的变种亦越多。反复发作多次,至病原体抗原变异不能超越特异性抗体的作用范围时,抗体产生足够的免疫力,螺旋体被全部杀灭,疾病方痊愈。螺旋体在间歇期隐藏于内脏内,如肝、脾、肾、脑、骨髓等,尤其是有丰富单核-巨噬细胞系统的组织中。某些患者的免疫反应不易清除在眼、脑、脑脊液处的病原体,螺旋体可在这些部位存活数年,在免疫力低下时可再次发作。

螺旋体对脏器的损伤主要见于脾、肝、肾、心、脑、骨髓等,以脾的变化最显著。脾脏肿大,质软,有散在的梗死、坏死灶及小脓肿,镜检可见巨噬细胞、浆细胞等浸润和单核-巨噬细胞系统增生。肝脏时有肿大,可见散在的坏死灶、出血、弥漫性充血和浊肿性退行性变。脾大,有滤泡灶性脓肿,偶可产生自发性脾破裂。心脏有时呈弥漫性心肌炎,有网状细胞浸润和间质性病变。肾浊肿、充血,曲管内有时可找到病原体,肺可有出血。骨髓显著充血,幼粒细胞高度活跃,在周围血液内可见螺旋体被白细胞吞噬现象。脑充血水肿,有时出血。本病的病理变化虽缺乏特殊性,但典型螺旋体在血、骨髓、肝、脾、脑、脑脊液、尿、前列腺液等处的检出,有助于与其他疾病鉴别。

(一)周围血象

白细胞计数多升高,甚至可达25×109/L,蜱传型中2/3和虱传型中1/3的患者白细胞在正常范围内,中性粒细胞比值和计数常升高,淋巴细胞比值和计数多减少。贫血在多次复发后显著,血小板可减少,出血时间、凝血时间均在正常范围,但凝血酶原时间及活化部分凝血激酶时间常延长。血沉常增快(110mm/h)。

(二)病原学

由于本病患者发热期血清中含有大量病原体,故在发热期取血(或骨髓)作涂片或血厚涂片用Wright-Giemsa染色、吖啶橙染色或在暗视野检查,可发现典型的疏螺旋体(蜱传型的血中病原体常较少)。血涂片找螺旋体的敏感性和患者血液中病原体的数量相关,认为多数患者在发热期外周血涂片中可观察到螺旋体或典型螺旋体菌,也可作厚血片在低倍镜下观察病原体特征性的运动,或离心浓缩后染色检查(必要时采血1~2ml接种于小鼠腹腔中,一般于1~2日内在血中可检出病原体)。定量黄色层分析(quantitative buffy coat analysis,QBC)可观察到很多螺旋体原虫。BSK-H完全培养基可用于病原体的培养,由于培养螺旋体病原体需要这种特殊的培养基,故病原体培养临床应用价值不大。

(三)尿和脑脊液检查

尿中常有少量蛋白、红白细胞及管型,有时出现“急性出血性肾炎”的表现,不少患者的尿中和前列腺液中有活的螺旋体。少数患者的脑脊液压力可稍增高,蛋白质和白细胞计数增多,以淋巴细胞为主,但糖多正常,部分患者脑脊液中可发现红细胞,有中枢神经系统表现者12%脑脊液涂片检查及动物接种可发现病原体,脑脊液PCR检测和序列分析法亦可明确诊断。

(四)血清免疫学试验

发热期取血清做补体结合试验、凝集、制动和杀螺旋体等试验,以检测血清特异性抗体,如抗螺旋体的IgM抗体、IgG抗体。也可做间接荧光抗体测定、ELISA、蛋白质印迹法(western blot)、DNA印迹法(southern blot)、凝胶电泳(SDS-PAGE)等。但由于病原体种株不同,变异多,灵敏度不高,且与其他螺旋体属(如引起莱姆病的菌株)有交叉反应,故特异性也受影响。

(五)血生化检验

血清C反应蛋白升高,可高达300mg/L以上,部分患者血清转氨酶、碱性磷酸酶和γ-谷氨酰胺可升高,严重者血清胆红素上升,甚至有高达270μmol/L者。

(六)分子生物学检查

分子生物学检查的敏感性较免疫学方法显著增高,此外还具有高度的特异性,并且经测序可将螺旋体鉴定至种。16SrRNA基因序列分析有助于临床上诊断波斯疏螺旋体导致的回归热,且研究证实其和HM161645基因分析(GenBank中波斯疏螺旋体特异性基因片段)具有同样的特异性。多重PCR检测、荧光定量PCR等一系列PCR衍生分子生物学方法已广泛用于回归热的临床诊断。

对于确诊或高度怀疑的回归热病例应及时治疗,主要包括一般对症治疗和抗菌药物治疗。

(一)一般和对症治疗

高热时卧床休息,给予高热量流质饮食,酌情补液,保持大便通畅。自发危象及雅-赫反应出现高热时注意及时物理降温。发生神经精神症状时,给予镇静药物。热退时注意发生休克及循环衰竭。毒血症严重时可采用肾上腺皮质激素短程口服或静注。

(二)抗菌治疗

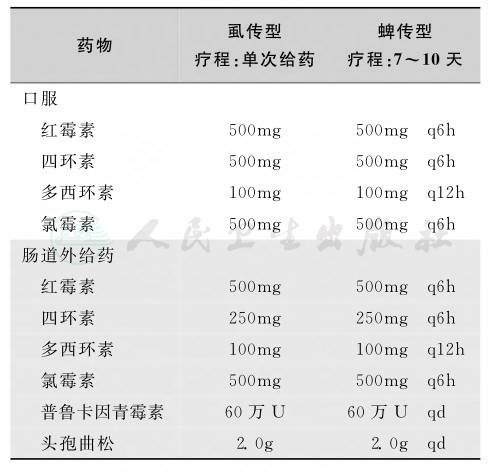

青霉素(氨苄西林)、四环素、氯霉素、红霉素、多西环素或头孢曲松等抗生素均为特效药物,能清除血液内螺旋体。虱传回归热可单次给药,蜱传回归热根据病情严重程度,多需7~10天疗程,根据病情可选口服给药或静脉给药。对于怀疑颅内感染或病情严重时,静脉给予抗菌药物可有效清除病原体,体温控制或病情缓解后可改为口服药物治疗,并且抗菌疗程需根据病情延长至14天甚至更长。部分回归热患者在给药后12小时内可发生雅-赫反应(Jarisch-Herxheimer reaction),尤其是给予四环素类药物后,且虱传型较蜱传型反应严重,研究指出高达54%的蜱传型患者在给药2小时内可发生雅-赫反应。其严重程度与血内螺旋体数量的消失及被清除的速度有关。起初表现为寒战、僵直、发热(体温上升0.5~1℃)、心动过速、心排血量增高、肺泡通气过度、外周血管阻力增加,肺动脉压升高甚至全身动脉压降低,导致有效循环血量不足等。该反应持续时间通常<4小时,所以在应用抗生素后最好观察12~24小时。糖皮质激素、非甾体类抗炎药或对乙酰氨基酚,虽可降低体温,但不能有效改善心肺功能紊乱。具体用药可参照表1,同时亦可联合使用抗菌药物,尤其在病情严重、明确诊断前,可经验性联合应用抗生素。

孕妇及小于8岁儿童禁忌使用四环素类抗生素,建议使用大环内酯类抗生素,如红霉素或琥乙红霉素,亦可使用青霉素、头孢曲松。

表1 回归热抗菌治疗方案

在整个流行过程中切断传播途径是预防本病的关键措施,控制传染源也需同时进行。目前尚无有效的保护人群的人工免疫方法。

(一)管理传染源

患者必须住院隔离至体温正常后15天,接触者灭虱后需观察14天以彻底灭虱。蜱传型的主要传染源是鼠类,必须大力开展防鼠、灭鼠及预防蜱、灭蜱工作。

(二)切断传播途径

用各种方法杀灭蜱、虱。患者沐浴更衣,毛发部位需清洗多次,并喷洒杀虫剂如1%~3%马拉硫磷等于衣服及毛发内。

蜱主要存在于地面、屋角和道路两侧,可定期喷洒杀虫剂,如马拉硫磷、二嗪农及毒杀蜱等。

(三)保护易感者

主要为个人防护,灭虱时要穿防护衣,在野外作业时必须穿防蜱衣,口服多西环素可有效防止发生。

1.Lopez JE,Schrumpf ME,Nagarajan V,et al.A novel surface antigen of relapsing fever spirochetes can discriminate between relapsing fever and Lyme borreliosis.Clin Vaccine Immunol,2010,17 (4):564-571.

2.Reller ME,Clemens EG,Schachterle SE,et al.Multiplex 5′nuclease-quantitative PCR for diagnosis of relapsing fever in a large Tanzanian cohort.J Clin Microbiol,2011,49(9):3245-3249.

3.Schott M,Grosskinsky S,Brenner C,et al.Molecular characterization of the interaction of Borrelia parkeri and Borrelia turicatae with human complement regulators.Infect Immun,2010,78(5):2199-2208.

4.Toledo A,Anda P,Escudero R,et al.Phylogenetic analysis of a virulent Borrelia species isolated from patients with relapsing fever.J Clin Microbiol,2010,48(7):2484-2489.

5.Woodman ME,Cooley AE,Avdiushko R,et al.Roles for phagocytic cells and complement in controlling relapsing fever infection.J Leukoc Biol,2009,86(3):727-736.

6.Tick-borne relapsing fever in a mother and newborn child-Colorado,2011.MMWR Morb Mortal Wkly Rep,2012,61(10):174-176.

7.Bottieau E,Verbruggen E,Aubry C,et al.Meningoencephalitis complicating relapsing Fever in traveler returning from senegal. Emerg Infect Dis,2012,18(4):697-698.

8.Colin de Verdiere N,Hamane S,Assous MV,et al.Tickborne relapsing fever caused by Borrelia persica,Uzbekistan and Tajikistan.Emerg Infect Dis,2011,17(7):1325-1327.

9.Parola P,Diatta G,Socolovschi C,et al.Tick-borne relapsing fever borreliosis,rural senegal.Emerg Infect Dis,2011,17(5):883-885.