英文名称 :Lyme disease

莱姆病(Lyme disease)是一种蜱媒螺旋体病,是最常见的人兽共患病之一。通常以具特征性的皮损伴流感样或脑膜炎样症状起病,继而可出现神经系统、关节、心脏等多脏器的慢性损害。

本病由疏螺旋体属(Borrelia,以前称为Borrelia burgdorferi sensu lato)中的6个种引起,其中最常见的是伯氏疏螺旋体(Borrelia burgdorferi,旧称 Borrelia burgdorferi sensu stricto)、伽氏疏螺旋体(B. garinii)和阿氏疏螺旋体(B. afzelii)三型。其中美国流行伯氏疏螺旋体,关节的症状较为突出;伽氏疏螺旋体和阿氏疏螺旋体分布于欧亚大陆,神经系统的表现更为明显。

伯氏疏螺旋体长度为8~30μm,宽度约为0.2μm,光学显微镜无法看到未染色或革兰氏染色的螺旋体,菌体有两个像革兰氏阴性菌一样的细胞膜,但它们的鞭毛位于内膜和外膜之间为其特点。

莱姆病病原体的基因组包含约1 000kb的小线性染色体,以及多达21个线性和环状质粒,总计400~500kb。其中一个线状质粒的基因编码了它外膜的两种主要蛋白,即31kD的外膜蛋白A(ospA)和34kD的外膜蛋白B(ospB)。上述两种蛋白可产生特异性IgG和IgA抗体,可用于流行病学调查和诊断。

(一)传染源

本病的传染源主要是野生和驯养的哺乳动物。啮齿动物中的白足鼠也比较重要。哺乳动物中,鹿本身并不是莱姆病最主要的传染源,但鹿是硬蜱最主要的宿主,因此具有重要意义。人体内虽可分离到病原体,但可能不是主要的传染源。鸟类亦可为蜱的宿主。

(二)传播途径

几种近缘的硬蜱为主要传播媒介。在美国有丹明尼硬蜱(Ixodes dammini)、肩突硬蜱(Ixodes scapularis)、太平洋硬蜱(Ixodes pacificus);在欧洲为蓖籽硬蜱(Ixodes ricinus);在亚洲主要为全沟硬蜱(Ixodes persulcatus)。另外肩突硬蜱、美洲钝眼蜱、血红扇头蜱等也可能为传播媒介。我国北方以全沟硬蜱为主,南方主要为粒形硬蜱和二棘血蜱。在蜱的生活周期中,蛹期的蜱是疾病的主要传播者。致病螺旋体主要在蜱的中肠发育。蜱叮咬宿主时,可通过带菌的肠内容物反流、唾液或粪便而传播病原体。除蜱外,本病也可能由其他节肢动物或昆虫传播。

(三)易感人群

人群普遍易感,居住于森林地带和乡村者更易发病。发病常与旅行、野营、狩猎有关。

(四)流行病学特征

莱姆病在全世界广泛分布,除南北极外,各大洲均有病例报告,但主要集中在北半球。我国22个省市60个县区的流行病和血清学调查,证实林区均存在莱姆病,平均感染率为5.1%。全年3月至12月虽均可发病,但以6、7月份最为多见,这与蜱的季节性活动有关。任何年龄均可发病,男、女发病数无明显差别。在高发区的流行病学研究发现,5%~8%居民有亚临床感染,显性感染与隐性感染之比为1∶1。

当人的皮肤被蜱叮咬以后,疏螺旋体即侵入皮肤,在局部繁殖引起慢性游走性红斑,然后通过淋巴扩散(局部淋巴结肿大),或随血流播散到其他脏器,导致多处病变。在病程早期可从血或皮肤标本中获得螺旋体,数月后在脑脊液、关节液标本中亦可发现。此外,从患者的滑膜、心肌、视网膜、肌肉、骨、脾、脑、肝等组织都可发现病原体,并可长期潜伏或持续地出现症状。

在早期,患者单核细胞对伯氏疏螺旋体抗原反应很弱,远低于有丝分裂原引起的正常反应,而抑制细胞的活力却远高于正常。数周后,单核细胞对螺旋体及有丝分裂原的反应逐渐增高,抑制细胞活力下降。反应B细胞活力增高,表现为血清冷沉淀球蛋白阳性、循环免疫复合物阳性等,提示体液免疫加强。当关节炎、脑膜炎出现后,单核细胞可以渗入关节腔液及脑脊液中。在疾病的后期,B细胞活力又下降。慢性关节炎等持续性症状与自身免疫高度相关,T淋巴细胞在其中起主要作用。

慢性移行红斑的组织切片仅见上皮增厚,轻度角化伴单核细胞浸润和表皮层水肿,无化脓性或肉芽肿反应。关节炎患者可见滑膜液中含淋巴细胞和浆细胞,少数患者发生膝关节增生性侵蚀性滑膜炎,伴血管增生、骨与软骨的侵蚀。心、肝、脾、胆、淋巴结均可受累。

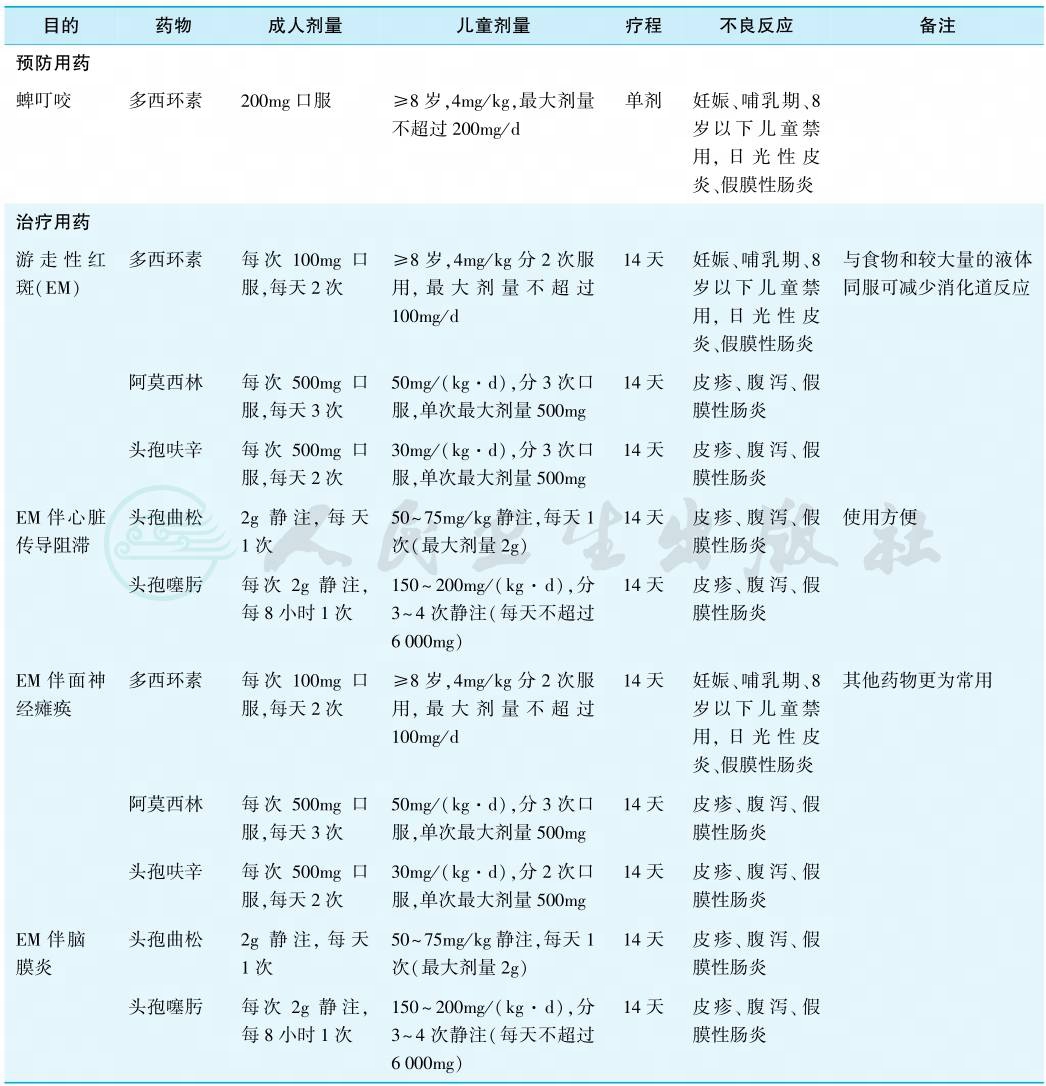

本病可有特效治疗,必须指出,处于疾病不同时期抗菌药物的选择与疗程略有不同,具体应用可参照表1。本病伴高度房室传导阻滞者除应用抗菌治疗外,同时给予监护,在完全性房室传导阻滞或心功能减退者单用抗菌药物治疗24小时内未缓解者,可用泼尼松短期治疗,每日40~60mg分次口服,病情缓解后减量,慢性关节炎功能显著受损者可作滑膜切除术。

本病的预防主要在于防止蜱的叮咬。注意个人防护。被蜱叮咬后,当满足以下所有条件时,可用单剂多西环素预防性治疗:①被吸血后36小时以上才将蜱移除;②目前处于蜱移除后的72小时以内;③当地蜱的伯氏疏螺旋体携带率高于20%;④没有多西环素禁忌证。

表1 莱姆病的药物预防和治疗