英文名称 :syphilis

梅毒(syphilis)是由梅毒螺旋体引起的一种慢性、系统性的性传播疾病。可分为获得性梅毒和先天性梅毒(胎传梅毒)。梅毒可通过性、血液和母婴途径传播。早发现并进行规范治疗,可治愈。若不经有效治疗,将发生心血管梅毒、神经梅毒、流产、死产、胎儿宫内发育不全、胎传梅毒等严重后果。

苍白密螺旋体苍白亚种(梅毒螺旋体)是其病原体。梅毒螺旋体是一种小而纤细的螺旋状微生物,长5~15μm,直径约0.2μm,活体平均有8~14个规则的螺旋。因其透明而不易被染色,在普通显微镜下不易发现,只有暗视野显微镜、免疫荧光或Fontana镀银染色等特殊染色才能观察到。梅毒螺旋体的基本结构为原生质的圆柱体,由内膜(质膜)、外膜和由肽聚糖构成的薄细胞壁所包绕。两端各有3条周质鞭毛,盘绕原生质柱,而向另一端延伸。周质鞭毛使螺旋体保持运动。其运动缓慢而有规律,有3种运动方式:旋转、伸缩、蛇行。梅毒螺旋体的自然宿主有人、某些猴类及类人猿。梅毒螺旋体虽可在家兔睾丸中生长繁殖,但不能在体外长时间培养。梅毒螺旋体生长缓慢,在活体内的传代时间为30~33小时,繁殖方式主要为横断分裂。

梅毒螺旋体对外界因素均极为敏感,离开人体很快死亡,其生存最适温度为37℃。煮沸、干燥、肥皂水及一般消毒剂等很容易将其杀死。不耐热,加热至42℃ 2个小时可将其杀死,100℃时立即死亡;但耐低温,在0℃时可存活48小时,置于-78℃数年仍具有传染性。

20世纪初,梅毒袭击了整个欧美,约10%的人群被感染。30—40年代,中国梅毒猖獗,部分地区5%~10%人群感染梅毒。40年代,青霉素的发现对梅毒的治疗产生了划时代的影响。此后,在WHO的倡导下梅毒的发病率大幅下降。1964年中国宣布成为世界上基本消灭梅毒的唯一国家,这一壮举为新中国的公共卫生事业添写上了极其浓重的一笔。然而80年代,梅毒在我国重新出现,90年代再次流行。根据各级疾病预防控制信息系统进行的网络直报统计,我国梅毒报告发病率由2000年6.43/10万增至2018年36.62/10万,年均增长10.15%。在不同地区,梅毒发病差异很大。高发地区主要为西北地区、闽江地区、长江三角洲、珠江三角洲等。报告病例数女性多于男性。

人群对梅毒螺旋体普遍易感,主要通过性接触和母婴传播,性活跃人群和性乱人群是主要的靶人群。

动物实验证实,梅毒螺旋体接种后数分钟可入血,数小时进入深部组织,并且具有广泛的侵袭性。其确切的致病机制至今仍不明。

梅毒螺旋体通过肉眼可见或不可见的皮肤黏膜损害进入人体,首先附着于人体细胞。研究显示,梅毒螺旋体重组蛋白能结合基质纤维结合蛋白及层粘连蛋白,在接受甲基趋化蛋白等的作用下,利用梅毒螺旋体周质鞭毛的高度活动性通过旋转等运动穿越细胞外基质附着于上皮细胞、内皮细胞和成纤维样细胞的表面,以及血清中的某些成分和细胞外基质;梅毒螺旋体还能诱导真皮细胞产生基质金属蛋白酶-1,后者可破坏胶原,促使梅毒螺旋体对组织的侵犯,造成局部组织细小血管的血管内膜炎。肿胀的小动脉及其增殖的血管内皮细胞阻断或减少了感染局部的血供,可能是形成一期梅毒下疳和溃疡的原因。此时,机体的固有免疫和适应性免疫被激活,在梅毒螺旋体感染局部有大量T淋巴细胞和巨噬细胞浸润,浸润局部的IFN-γ、IL-12高表达。特异性体液免疫也在梅毒螺旋体感染不久即建立,感染6天时可在外周血中监测到梅毒螺旋体特异性IgM和IgG抗体。与此同时,梅毒螺旋体在局部的聚集也达高峰,在随后的5天内梅毒螺旋体在调理素的作用下可被巨噬细胞吞噬,部分梅毒螺旋体被清除,下疳消退。野生型梅毒螺旋体能诱导毛细血管内皮细胞表达黏附分子,吸引多形核白细胞到感染局部,进而吞噬并杀灭病原体。被降解的梅毒螺旋体所释放的脂蛋白与Toll样受体-2结合,并激活局部朗格汉斯细胞。活化的朗格汉斯细胞能吞噬梅毒螺旋体,将其提呈至淋巴结等T细胞富含区,并产生炎症因子。朗格汉斯细胞的延迟成熟导致炎症应答缓慢,使部分梅毒螺旋体逃逸机体的免疫清除,越过局部淋巴结,通过血流迅速入血和深部组织,导致早期感染播散,并使梅毒螺旋体有机会在宿主产生有效炎症应答前侵犯各器官组织,引起宿主慢性化感染。

梅毒螺旋体的免疫逃逸还可能与下列因素有关:①梅毒螺旋体可感染中枢神经系统、眼、胎盘等“免疫豁免”区,天然免疫监视作用在这些组织相对较弱。②梅毒螺旋体在人体处于潜伏期时代谢极为低下,传代也非常缓慢,极少量的梅毒螺旋体不足以激发机体的免疫应答。③机体的重要防御机制之一是通过转铁蛋白和乳铁蛋白俘获游离铁从而阻碍细菌生长,而梅毒螺旋体可干扰转铁蛋白和乳铁蛋白的功能,阻止这些蛋白获取游离铁;此外,由于梅毒螺旋体缺乏电子传输链,因此其生存所需的铁远少于其他细菌。④梅毒螺旋体外膜蛋白含量少,因此其表面的抗原表位极少,也是其逃逸免疫监视的重要因素。⑤梅毒螺旋体外的重复蛋白K(TprK)与该螺旋体的保护有关,编码该蛋白的基因在某些情况下发生细微变化可导致梅毒螺旋体的免疫逃逸。

梅毒的基本病理损害为细小血管的血管内膜炎。各期皮肤梅毒的基本病变主要为血管外周的淋巴细胞和浆细胞浸润,静脉和动脉周围炎,血管壁增厚、增生以致阻塞性动静脉内膜炎。

在下疳期,螺旋体附着于淋巴管、毛细血管、静脉壁及糜烂边缘。早期有中性粒细胞浸润,稍晚代之以淋巴细胞和浆细胞,继而血栓形成或阻塞性淋巴管炎,晚期则有轻微纤维性变。

二期斑疹时,毛细血管及浅表血管显著扩张,内皮细胞增生及轻度水肿,外周有稠密的淋巴细胞和浆细胞浸润。较晚或丘疹期细胞浸润更为稠密,范围更大。

三期梅毒血管变化更显著,动、静脉内膜炎及巨细胞浸润更为突出。在溃疡损害的边缘有明显的表皮增生,其基底及周围可有继发性中性粒细胞浸润,恢复期有显著纤维性变。在梅毒瘤中,皮下组织常有坏死,显示结核样结构,中心有干酪样坏死,绕以上皮样细胞、巨细胞、浆细胞和淋巴细胞。

胶原和弹力纤维遭受不同程度的破坏,坏死处的网状纤维也遭受相当程度的破坏,在表皮下环绕血管及皮肤附件均为增厚的网状纤维膜。

(一)梅毒螺旋体暗视野检查

暗视野显微镜下典型的梅毒螺旋体白色发光,螺旋较密而均匀。运动规律,运动性较强。通过暗视野显微镜直接从病灶渗出物或组织中检出梅毒螺旋体可确诊早期梅毒。

(二)梅毒血清学检查

人体感染梅毒螺旋体后4~10周,血清中可产生一定量的抗类脂质抗原的非特异性反应素(主要是IgM、IgG)和抗梅毒螺旋体抗原的特异性抗体。血清学检查是辅助诊断梅毒的重要手段。

1.非梅毒螺旋体血清学试验

是使用心磷脂、卵磷脂及胆固醇作为抗原的絮状凝集试验。反应素与心磷脂形成抗原抗体反应,卵磷脂可加强心磷脂的抗原性,胆固醇可增强抗原的敏感性。当抗原与抗体(反应素)混合发生反应时,后者即黏附在胶体微粒的周围,形成疏水性薄膜。由于摇动、碰撞,颗粒与颗粒互相黏附而形成肉眼可见的颗粒凝集和沉淀,即为阳性反应。阳性者将血清稀释作定量试验。性病研究实验室(venereal disease research laboratory,VDRL)试验、不加热的血清反应素(unheated serum regain,USR)试验、快速血浆反应素环状卡片试验(rapid plasma reagin circle card test,RPR)和甲苯胺红不加热血清试验(tolulized red unheated serum test,TRUST)等均为此类试验,用作初筛和观察疗效,判定复发及再感染。非梅毒螺旋体血清学试验检测假阳性结果可出现在很多与梅毒无关的疾病或情况下,如HIV感染、自身免疫性疾病、免疫接种、妊娠、注射吸毒和老年人等。因此,非梅毒螺旋体血清学试验检测阳性者需用梅毒螺旋体血清学试验检测。

非梅毒螺旋体血清学试验检测的抗体滴度可能与疾病的活动度相关,并可用于治疗后的随访,因此应以定量形式报告检测结果。VDRL和RPR的检测结果同样有效,由于RPR滴度常比VDRL略高,因此这两个试验的定量结果不能直接进行比较。由于患者血清中抗心磷脂抗体过多,免疫复合物形成减少,不出现凝集,可致假阴性结果,称前带现象(prozone phenomenon)。

2.梅毒螺旋体血清学试验

采用梅毒螺旋体作抗原,检测血清中抗梅毒螺旋体特异性IgG或IgM抗体,其敏感度和特异度均较高。荧光密螺旋体抗体吸收(fluorescent treponemal antibody absorption,FTA-ABS)试验,梅毒螺旋体颗粒凝集(treponema pallidum particle agglutination,TPPA)试验,梅毒螺旋体血凝试验(treponema pallidum hemagglutination assay,TPHA),各种酶联免疫试验、化学发光免疫分析、免疫印迹试验、快速梅毒螺旋体抗体检测等均为此类试验,用于确诊梅毒。无论有无治疗或病情变化,梅毒螺旋体抗体检测在多数患者体内将终身阳性,因此梅毒螺旋体抗体滴度无法评估疗效。

(一)一般原则

①及早发现,正规治疗,愈早治疗效果愈好;②剂量足够,疗程规则,不规则治疗可增多复发及促使晚期损害提前发生;③治疗后要经过足够时间的追踪观察;④对所有性伴侣同时进行检查和治疗。

(二)药物治疗方案

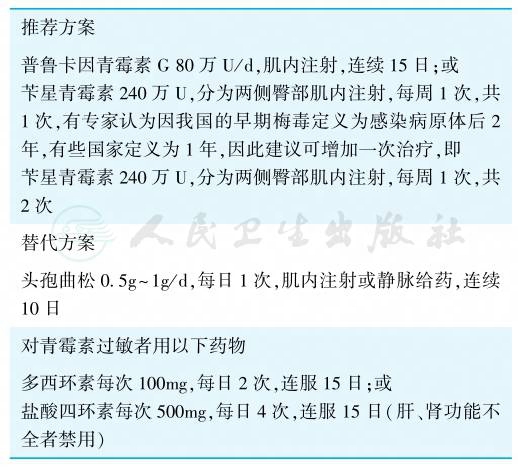

早期梅毒(包括一期、二期及病程<2年的潜伏梅毒)的治疗方案见表1。

表1 早期梅毒治疗方案

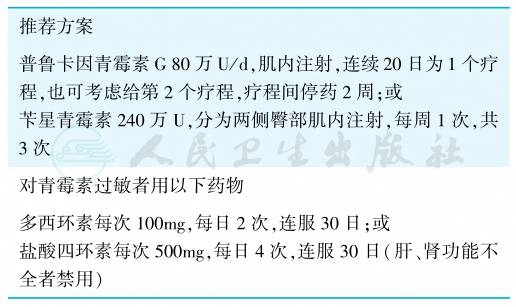

晚期梅毒(三期皮肤、黏膜、骨骼梅毒,晚期潜伏梅毒或不能确定病期的潜伏梅毒)及二期复发梅毒的治疗方案见表2。

表2 晚期及二期复发梅毒治疗方案

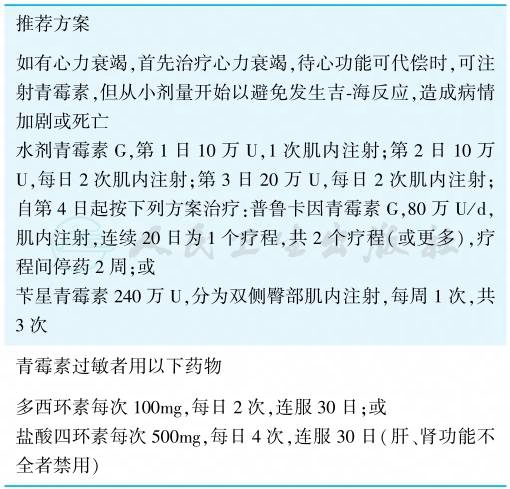

心血管梅毒治疗方案见表3。

表3 心血管梅毒治疗方案

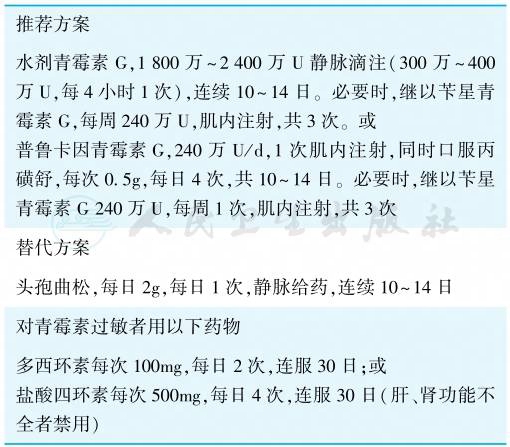

神经梅毒、眼梅毒治疗方案见表4。

表4 神经梅毒、眼梅毒治疗方案

先天性梅毒治疗参照儿科相关书籍。

青霉素是所有类型梅毒的首选和最有效治疗药物,仅在青霉素过敏的情况下,才考虑使用其他抗生素。红霉素类药物的耐药株在世界各地有增长趋势,我国采用头孢曲松治疗早期梅毒有效,与四环素及多西环素均为替代药物。

首剂驱梅药物治疗数小时后可发生吉-海反应(Jarisch-Herxheimer reaction),并在24小时内消退。全身反应似流感样,包括发热、怕冷、全身不适、头痛、肌肉骨骼痛、恶心、心悸等。此反应常见于早期梅毒,反应时梅毒皮损可加重。在晚期梅毒中发生率虽不高,但反应较严重,特别是在心血管梅毒和神经梅毒患者中可危及生命。为减轻此反应,可于治疗前口服泼尼松,每日30~40mg,分次给药,驱梅治疗后2~4日逐渐停用。此反应还可致孕妇早产或胎儿宫内窒息,应给予必要的医疗监护和处理,但不应因此不治疗或推迟治疗。

(三)特殊情况的处理

1.妊娠期梅毒

对曾分娩过早期先天性梅毒儿的母亲,虽无临床体征,血清反应也阴性,仍需进行适当的治疗。治疗原则与非妊娠患者相同,但禁用四环素、多西环素。治疗后每月作一次定量非梅毒螺旋体血清学试验,观察有无复发及再感染。孕妇梅毒在其妊娠末3个月再次应用1个疗程的驱梅治疗。

对青霉素和头孢类药物过敏者,在停止哺乳后,要用多西环素复治。早期梅毒治疗后分娩前应每月检查1次梅毒血清反应,如3个月内血清反应滴度不下降2个稀释度,或上升2个稀释度,应予复治。分娩后按一般梅毒病例进行随访。

2.梅毒患者合并HIV感染

①所有HIV感染者应作梅毒血清学筛查,所有梅毒患者应作HIV抗体筛查;②常规的梅毒血清学检查无法确定诊断时,可取皮损活检,作免疫荧光染色或银染色找梅毒螺旋体;③所有梅毒患者,凡合并HIV感染者,应考虑作腰椎穿刺检查脑脊液以排除神经梅毒;④梅毒患者合并HIV感染是否要加大剂量或疗程治疗梅毒仍不明确,对一期、二期及隐性梅毒建议检查脑脊液以排除神经梅毒,若不能实现,则建议用神经梅毒治疗方案来进行治疗;⑤对患者进行密切监测及定期随访。

避免高危性行为,成人有活动性梅毒时治疗前避免与婴幼儿密切接触。提倡使用安全套。应通知梅毒患者的所有性伴侣,进行相应的检查和治疗。