英文名称 :cryptococcosis

隐球菌病(cryptococcosis)是由隐球菌所致全身感染性疾病,主要侵犯中枢神经系统和肺脏,亦可侵犯皮肤、黏膜、骨骼及肝脏等组织、器官。该病好发于艾滋病、实体器官移植,以及其他免疫功能低下人群,也可发生在免疫功能正常患者。多见于成年人,临床感染常呈亚急性或慢性过程,该病极易误诊、漏诊,而早期诊断和积极治疗可显著降低病死率。

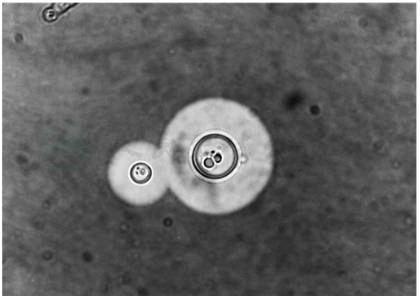

隐球菌属(Cryptococcus)至少有30个种,其中具有致病性的主要是新型隐球菌(C. neoformans)和格特隐球菌(C. gattii),过去分别称之为新生隐球菌新生变种和新生隐球菌格特变种,其他种类隐球菌如罗伦隐球菌、浅白隐球菌等偶有引起人类感染,而我们通常所指隐球菌主要是新型隐球菌。隐球菌呈圆形或椭圆形,直径一般在4~6μm,个别可达20μm,大小为红细胞的2~3倍。能保留革兰氏染色,过氧化物酶-抗过氧化物酶(peroxidase-anti-peroxidase,PAS)染色菌体呈红色,菌体被宽厚的荚膜所包裹(图1),荚膜比菌体大1~3倍,芽殖方式繁殖。隐球菌在普通培养基生长良好,生长最适宜温度为30℃左右,且能在37℃生长,而非致病性隐球菌在37℃不能生长。能同化D-葡萄糖、D-半乳糖、蔗糖、麦芽糖等,而不能同化乳糖、蜜二糖。其氮源主要为含氮有机化合物,但不利用缬氨酸,也不能还原硝酸盐。绝大多数隐球菌产生尿素酶,在隐球菌胞内有酚氧化酶,能作用于多巴、单酚或双酚化合物,产生黑色素(melanin),保护自身在宿主体内存活,同时又有致病性。

图1 新型隐球菌(在墨汁涂片中,显示荚膜)

隐球菌荚膜的主要成分荚膜多糖是确定血清型特异性的抗原基础,并与其毒力、致病性及免疫原性密切相关。荚膜多糖主要成分为葡萄糖醛酸木糖甘露聚糖(GXM),其他还有少量半乳糖醛酸木糖甘露聚糖(GalXM)、甘露糖蛋白(MP)等。根据隐球菌荚膜多糖的生化特性将其分为2个种和4个血清型:①新型隐球菌,血清型为A和D型;②格特隐球菌,血清型为B、C型。隐球菌血清型分布特点以血清型A/D最为多见,呈全球性分布,AIDS患者绝大多数为A型;B/C型格特隐球菌相对少见,B型主要分布在热带、亚热带地区,澳洲多见,C型主要出现在美国。我国则以血清型A型为主,较少为B、D型。此外,隐球菌的基因型主要分为新型隐球菌VNⅠ、Ⅱ型、Ⅳ型、VN B型和格特隐球菌VGⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型。

隐球菌病在世界各地均有发生,可发生在任何年龄组,多见于20~50岁,儿童相对少见,男性多于女性,呈散发性分布。在非洲和东南亚地区,隐球菌病仍然是AIDS患者最常见的机会性感染。我国自1948年杨国亮教授在上海发现隐球菌病以来,全国大部分省、市均陆续有报道,且呈逐年增多的趋势,主要发生于有免疫功能低下基础疾病及糖皮质激素长期使用等基础上,艾滋病相关隐球菌病近年来也在增多。但值得注意的是,欧美等地的流行病学数据显示,在非艾滋病相关隐球菌性脑膜炎患者中,多数患者有免疫功能低下基础疾病,仅7%~32%患者免疫功能正常;而我国患者及新加坡华裔患者的数据显示,有高达50%~77%的隐球菌性脑膜炎患者为免疫功能正常者,然而新近研究表明部分所谓免疫功能正常患者存在潜在免疫遗传缺陷。此外,格特隐球菌虽好发于澳洲等热带、亚热带地区,但1999年在加拿大温哥华岛首次出现格特隐球菌暴发流行,10年后该地区格特隐球菌感染发病率呈明显上升的趋势,并在与之毗邻的美国北部地区也有新发病例的出现。

(一)传染源

鸽粪是新型隐球菌临床感染的重要来源,鸽子是本菌的携带者,鸽子的嘴喙、双足均可分离到本菌,但鸽子自身却并无隐球菌感染。此外,其他禽类如鸡、鹦鹉、云雀等排泄物也可分离出隐球菌,而土壤中的病原菌则是鸽粪等鸟类排泄物污染所造成。桉树是格特隐球菌的主要传染源。澳洲的动物树袋熊则是格特隐球菌的携带者,在其爪、粪便中均可分离到本菌。

(二)传播途径

隐球菌病主要是从呼吸道吸入,导致肺部感染,进而播散全身;皮肤伤口接种是导致感染的潜在入侵途径;消化道也可能是引起感染的另一途径。一般认为人与人、人与动物之间并不传播。

(三)易感人群

人群普遍易感,但好发于HIV感染、实体器官移植、血液系统疾病及造血干细胞移植、自身免疫性疾病、糖皮质激素和免疫抑制剂使用、糖尿病、原发性CD4+T细胞减少症等免疫功能低下患者。

隐球菌病的发病机制是多因素的,与病原菌的菌量、毒力及机体免疫状态等因素密切相关。

(一)病原菌的致病性

隐球菌荚膜多糖和黑色素是其主要致病因子,荚膜多糖能抑制中性粒细胞的吞噬作用,削弱T细胞特异性免疫应答,并诱导产生抗原特异性免疫耐受,从而使其能在体内存活;黑色素是由隐球菌的酚氧化酶将人体内的左旋多巴、多巴胺等酚化而来,能清除宿主效应细胞产生的过氧化物和其他氧化物,保护隐球菌免受攻击。此外,还可产生磷脂酶,能裂解磷脂所产生的各种生物活性化合物,改变感染的微环境,有利于隐球菌在宿主体内存活。

隐球菌还具有嗜中枢神经系统特性,通过血行播散最易侵犯中枢神经系统,往往首先累及脑底池引起脑膜炎,然后经血管周围间隙扩散至脑实质引起脑膜脑炎;还可产生多发性小囊,内含大量酵母菌,称为假性囊肿,并进一步发展形成隐球菌肉芽肿。隐球菌易侵犯中枢神经系统的原因并不十分清楚,可能通过以下3种机制通过血脑屏障:①跨细胞膜转运机制,隐球菌黏附于脑微血管内皮细胞表面,通过诱导内皮细胞骨架重组,被内皮细胞内化并从内皮细胞对侧释放;②细胞旁扩散转运机制,隐球菌通过改变脑微血管内皮细胞之间的紧密连接,直接跨越血脑屏障进入中枢神经系统引起感染;③“特洛伊”木马机制,隐球菌被吞噬细胞吞噬后仍可存活,并以此为载体通过血脑屏障。

(二)宿主的免疫作用

越来越多的研究表明,特异性细胞免疫和体液免疫均可发挥抗隐球菌作用,细胞免疫是机体抵抗隐球菌感染最重要的防御机制。艾滋病患者CD4+T细胞减少后最易感染隐球菌病,也从另一角度证实细胞免疫所起的重要作用。隐球菌侵入呼吸道后,宿主肺泡内巨噬细胞、树突状细胞、上皮细胞、内皮细胞等固有免疫细胞在抗体和补体的介导下,通过调理素依赖的和非调理素依赖的途径,与隐球菌表面抗原表位结合,同时巨噬细胞和树突状细胞又可作为抗原呈递细胞,启动适应性免疫应答,两者协同作用吞噬和清除病原菌。因此,免疫功能正常患者隐球菌感染多呈自限性、亚急性或慢性经过,而免疫抑制患者常表现为进行性、播散性感染。人体中枢神经系统的胶质细胞是构成血脑屏障、脑-脑脊液屏障的重要部分,可阻止隐球菌进入脑实质,该细胞能产生大量细胞因子和一氧化氮以抑制隐球菌生长。脑血管周围的小神经胶质细胞、巨噬细胞在防御隐球菌感染方面也起着重要作用,但脑脊液中缺乏可溶性抗隐球菌抗体、补体激活系统,且脑脊液中的多巴胺成为隐球菌产黑色素的底物,使其致病性增强。此外,当宿主免疫功能重建后还会因炎症反应增强,而引起不同程度免疫重建炎症综合征(immune reconstitution inflammatory syndrome,IRIS)的发生。

本病的病理改变主要为胶质性和肉芽肿性病变。胶质性病变是由成堆的隐球菌菌体在组织内发生黏液样变性而形成。肉芽肿性病变主要由组织细胞、淋巴细胞、成纤维细胞及巨噬细胞组成,在肉芽肿中隐球菌较少。细胞免疫功能低下患者,特别是艾滋病患者的炎症反应轻微,仅见吞噬细胞浸润,病变较为弥散;而机体免疫功能正常患者,炎症反应明显,可见大量淋巴细胞和活化的吞噬细胞浸润,病变相对局限。病原体主要见于组织细胞和巨噬细胞内,HE染色呈浅蓝色至粉红色,直径2~20μm,不同形态孢子,其外周常包裹2~10μm厚的荚膜,黏蛋白卡红染色呈鲜红色,阿尔新蓝(Alcian blue)染色呈蓝色,六胺银(GMS)染色则呈黑色。

中枢神经系统病变主要侵犯脑(脊)膜及脑(如大脑的各部位、间脑、脑干、小脑等),导致脑组织充血、水肿,以及继发于血管病变所致脑梗死软化灶。此外,还可形成颅内肉芽肿、脑积水。肺部病变可见多数黄白色或灰白色结节,两肺上下叶、肺门及胸膜均可累及。切面呈黏液胶冻状,可见肺泡扩张,中间充满了大量隐球菌。其他如肾脏病变在肾实质的表面可见散在的泡状突起,肾小球可见隐球菌。皮肤隐球菌也可出现胶质性和肉芽肿性皮损。

(一)常规检查

外周血白细胞数正常或轻度增高,少数患者明显增高,且以中性粒细胞增多为主。脑脊液压力明显增高,大多数高于20cmH2O,甚至30cmH2O以上,脑脊液外观清澈、透明或微混。细胞数轻至中度增多,以单个核细胞增多为主。蛋白含量轻或中度增高,少数患者可以明显增高。糖含量可显著降低,甚至为0。然而免疫功能低下或艾滋病患者脑脊液常规、生化检查可以正常或仅轻度异常。

(二)真菌学检查

1.直接镜检

脑脊液墨汁涂片镜检方法简便、迅速,约70%隐球菌性脑膜炎患者可获阳性结果。一些急性重症感染的患者,外周血、支气管肺泡灌洗液、骨髓涂片也可发现隐球菌。此外,活检组织病理切片镜检可获阳性结果。但由于技术原因,人工读片时易误诊,因此,该方法不能直接作为病原菌的确诊依据,应行进一步鉴定。

2.真菌培养

培养仍然是确诊的“金标准”,需时2~5天,由于脑脊液中隐球菌含量较少,因此,需多次培养以提高阳性率。由于隐球菌可以全身播散感染,因此,疑及或确诊隐球菌病患者,血液、支气管肺泡灌洗液、尿液、活检组织等可疑病灶标本分离培养具有重要的临床意义。

3.抗原检测

主要是检测隐球菌特异性抗原荚膜多糖,已作为临床的常规诊断方法,包括乳胶凝集试验法、ELISA和侧流免疫层析法(又称胶体金免疫层析法),不仅能检测血清和脑脊液标本,还能检测支气管肺泡灌洗液、肺穿刺吸出物及尿液中的隐球菌抗原。其中胶体金免疫层析法最简便、特异、快速,且在感染早期就能检测到,尤其是脑脊液检测敏感度、特异度极高。但血、脑脊液低滴度时也存在一定的假阳性,如类风湿因子阳性、肿瘤、慢性脑膜炎、系统性红斑狼疮、结节病等患者,以及丝孢酵母等真菌感染也可发生血清抗原交叉反应。此外,也有一定的假阴性,特别是肺部隐球菌病患者,阴性时不能完全除外感染。

(三)影像学检查

隐球菌病的影像学表现多样,在不同的病程或病理阶段,其改变各有不同,缺乏特异性,因此有影像学异常时应考虑到隐球菌病可能,尤其是肺部和中枢神经系统病变,隐球菌特异性抗原筛查有助诊断。

隐球菌病的治疗包括抗真菌药物治疗、对症治疗、免疫制剂治疗、手术治疗及原发病的治疗等。

(一)抗真菌药物治疗

1.隐球菌性脑膜炎

目前国际上关于隐球菌性脑膜炎治疗主要参照2010年美国感染病学会隐球菌病诊治指南,主要将隐球菌性脑膜炎治疗分为三期,采用三种不同的治疗策略,分别为急性期的诱导治疗(induction therapy)、稳定期的巩固治疗(consolidation therapy),以及慢性期的维持治疗(maintenance therapy)。同时又根据患者的不同特点划分为三种人群,即艾滋病、实体器官移植及其他人群,由此分别制订出不同的治疗方案。2018年WHO针对艾滋病相关隐球菌性脑膜炎患者再次更新其治疗方案,主要是缩短两性霉素B的疗程,增加氟康唑的治疗剂量。

我国2010年发布隐球菌病诊断与治疗专家共识,2018年又针对隐球菌性脑膜炎制定临床诊治专家共识。国内学者结合自己的临床经验,多主张两性霉素B采用低剂量(每日剂量低于0.7mg/kg)、长疗程(2~3个月)方案,以降低其严重不良反应,并获得较好疗效。两性霉素B建议从小剂量开始,初始剂量5mg,加入5%葡萄糖液500ml内避光缓慢静脉滴注(6~8小时),若无严重不良反应,次日起剂量即可增至0.5~0.7mg/(kg•d)维持治疗,疗程长短主要根据疗效来判断,一般需2~3个月,累计总量2~3g方能取得较好的疗效,与此同时,为减少该药物的即刻输液反应,可加入地塞米松(1mg/d)静脉滴注。另也推荐初始两性霉素B治疗4周以上,待病情稳定后改用氟康唑600~800mg/d巩固治疗。如果患者不能耐受两性霉素B或治疗不佳患者,也可以给予氟康唑600~800mg/d静脉滴注。以上方案均推荐联合氟胞嘧啶100mg/(kg•d)分4次口服,但需观察其不良反应,动态监测血常规和肝、肾功能。此外,近年来有报道两性霉素B联合氟康唑、氟胞嘧啶治疗方案,或使用伏立康唑治疗方案有效,但尚有待今后更多临床研究证实。对于一些难治性隐球菌性脑膜炎患者,既往也采用两性霉素B鞘内注射治疗,由于其严重不良反应,现不作常规推荐。通常初始治疗的疗程4周以上,巩固治疗的疗程6周以上,但应根据患者症状、体征、脑脊液检查及颅脑影像学检查综合判断,对于严重免疫功能低下患者疗程应适当延长。由于很多患者合并肺隐球菌病或血隐球菌多糖荚膜抗原滴度很高,故常常巩固治疗后会参照肺隐球菌病给予氟康唑400mg/d长程治疗。对于艾滋病患者主张两性霉素B联合氟胞嘧啶初始治疗4周以上,病情稳定后改用氟康唑600~800mg/d巩固治疗6周以上,然后给予氟康唑200~400mg/d维持治疗1年以上。为避免IRIS的发生,对于艾滋病相关隐球菌性脑膜炎患者建议抗真菌治疗4~6周后开始HIV的ART治疗(扩展阅读10-11-3-1)。

扩展阅读10-11-3-1 隐球菌性脑膜炎抗真菌药物治疗方案

2.肺隐球菌病

支气管-肺念珠菌病、肺曲霉病、肺隐球菌病、肺组织胞浆菌病、肺马尔尼菲篮状菌病等治疗方案。

3.隐球菌血症

血培养阳性往往提示为播散性感染,建议治疗方案参照隐球菌性脑膜炎治疗方案。

4.皮肤、骨骼等其他隐球菌病

建议全身用药或联合局部手术治疗,治疗方案参照隐球菌性脑膜炎治疗方案。

(二)对症治疗

1.降颅内高压

降颅内高压是降低早期病死率的关键。常用的降颅内压药物是20%甘露醇或甘油果糖快速静脉滴注;对于顽固性颅内高压者,可每日或隔日行腰穿放脑脊液。恶性颅内高压患者可考虑腰大池置管持续脑脊液外引流,或安装头皮下储液囊脑脊液脑室外引流术,或行脑室-腹腔分流术(VP分流术)。

2.纠正电解质紊乱

在治疗过程中以低钾血症发生率最高,由于患者纳差,钾盐摄入减少,同时恶心、呕吐,尤其是两性霉素B可引起钾盐的丢失过多,导致顽固性低钾血症。因此在治疗过程中应密切监测血钾,及时补充钾离子。

3.其他

输注两性霉素B时即刻反应如寒战、发热、头痛等症状的处理,发生静脉炎的局部处理,以及动态监测药物引起的血细胞、肝、肾、心脏等功能损害。同时应注意加强营养,原发基础疾病的治疗等。

1.注意个人和环境卫生,忌食腐烂水果,做好卫生宣教工作,加强家鸽和广场鸽饲养的卫生管理,及时处理鸽粪,防止鸽粪污染空气。

2.对于高危人群如恶性肿瘤、长期大剂量应用糖皮质激素、自身免疫性疾病、实体器官移植、艾滋病及特发性CD4+T细胞缺乏症等患者,应避免高危环境,如流行区域的鸟排泄物或某些树木的接触,同时应高度警惕隐球菌感染发生的可能。

3.艾滋病的防治也极为关键,艾滋病的控制将大大降低隐球菌感染的发生。早期发现,及时ART治疗是预防感染的最佳方法。