英文名称 :renal tuberculosis

肾结核(renal tuberculosis)是全身结核病的一部分,约占肺外结核的15%,系结核分枝杆菌由肺部等原发病灶经血行播散至肾脏所引起,多在原发性结核感染后5~20年才发病,多见于40~60岁的成年人,男性略多于女性。

肾结核的原发病灶主要为肺部的结核灶,结核分枝杆菌经血行播散至两侧肾皮质,该处氧张力高,和肺尖部的病灶类似,有利于结核分枝杆菌的生长。病变初期呈炎症反应,继而形成微结核灶。获得性免疫反应可抑制结核菌的增殖,并通过形成微肉芽肿限制病菌生长,使其长期处于静止状态。在全身或局部免疫力削弱的情况下,病变可向肾乳头扩展,发展为肾髓质结核。

肾乳头病变可蔓延至肾盏,肾盏可发生干酪样坏死、溃疡性空洞等损害,最终溃破入肾盂,结核分枝杆菌从尿中排出。染菌的脓尿自尿路排出时,可引起膀胱黏膜和黏膜下层炎症、结核结节、干酪样坏死、溃疡等。因病变过程中,破坏与修复常同时进行,故在尿路各部位可出现瘢痕收缩所致的梗阻,使梗阻以上部位病变加重。肾盏颈部病变可致引流不畅的闭合性脓腔;肾盂、输尿管交接处的梗阻性病变可致肾盂积脓;输尿管呈现交替的扩张与狭窄呈“串珠样改变”;临床上偶有输尿管完全闭合,含有结核分枝杆菌的尿不能进入膀胱,膀胱刺激症状反见缓解,尿中无明显改变,即出现所谓“肾自截”;输尿管、膀胱交接处病变可蔓延至整个膀胱,病变深入肌层,最后导致纤维化,膀胱发生挛缩,容积变小。晚期肾结核因膀胱挛缩引起对侧输尿管口或下段狭窄而致对侧肾盂积水(约16%),也有因单纯输尿管口狭窄而引起对侧肾盂积水但无膀胱挛缩者。

临床上90%的病例病理损害只限于一侧。双侧肾结核临床上较少见,可能由一侧肾结核经膀胱逆行感染对侧肾脏,亦可由存在于对侧肾的结核灶恶化所致。

(一)尿常规和24小时尿沉渣找抗酸杆菌

尿常规呈酸性尿是肾结核尿的特点。早期尿常规异常可为无菌性脓尿和镜下血尿,分别可达46%~89%和12%~77%。蛋白尿(±~+)见于13%~80%。在治疗前多次检查尿沉渣找抗酸杆菌的阳性率可达70%,是发现和诊断泌尿系统结核最为方便可靠的手段。

(二)尿培养取晨尿培养

结核分枝杆菌间歇性从尿中排出,治疗前至少留3次晨尿作检查,结核菌培养阳性率可达80%~90%。传统结核培养需时4~6周,有条件作BACTEC MGIT960快速液体培养者可缩短诊断时间至1~2周。

(三)结核菌素试验与γ干扰素释放试验测定

对于包括肾结核在内的肺外结核有诊断价值,但只能诊断有无结核感染,不能作为确诊活动性结核的依据。

(四)核酸扩增技术

由于泌尿系统结核中结核菌从尿液中的排泄相对较多,因此,当前GeneXpert MTB/RIF技术用于泌尿系统结核的诊断,可在24小时至48小时内进行,并同时检测是否存在利福平耐药菌株。

(五)影像学检查

多种影像学异常联合诊断肾结核的敏感度可>90%,包括X线平片、超声检查、静脉肾盂造影或肾盂逆行造影、CT及18F-FDG PET/CT等。全肾广泛钙化时可诊断为肾结核,局限的钙化灶应与结石和肿瘤钙化相鉴别。静脉肾盂造影在肾实质有明显破坏时才出现改变。肾盏改变(边缘不整、扩大、变形甚至消失)是重要的诊断依据;至病变严重时可出现输尿管狭窄,呈“腊肠样”或“串珠样”改变;晚期可见多个肾盏不显影或呈大空洞,显影不佳或有可疑病变时,进行逆行肾盂造影有助于诊断。但不易区别单侧肾结核并发对侧肾积水和双肾结核。

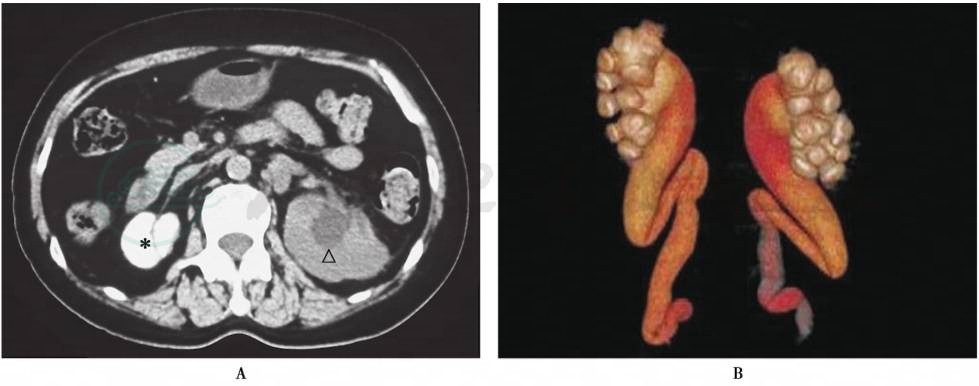

CT尿路造影(CT urography,CTU)创伤小,时间短,能同时显示肾实质及输尿管、膀胱病变,较静脉肾盂造影(intravenous pyelography,IVP)及逆行肾盂造影更佳。CT平扫能显示肾实质内“花瓣状”的多发低密度灶或点状、结节状钙化灶。皮质相能早期发现肾皮质内结核性病灶。泌尿系结核的CTU表现典型者容易诊断泌尿系统结核(urinary tuberculosis,UTB),但尚需与单纯性肾积水、肾盂肾炎、肾移行细胞癌等相鉴别。CTU效果接近IVP。对于IVP难以显影的中晚期UTB者,CTU结合CT平扫能明显提高诊断率。如图1,见彩图所示。18F-FDG PET/CT对于监测结核的治疗反应很有帮助,并可以区分活动性与潜伏性结核感染。

图1 肾结核的影像学表现

注:A.肾结核CT图,该病例系尿培养确诊为结核分枝杆菌感染的肾结核,CT显示右肾萎缩伴右肾、右输尿管钙化,左肾代偿性肥大,左肾囊肿,左输尿管轻度扩张,∗右肾萎缩钙化,△左肾代偿性肥大,左输尿管轻度扩张;B.上尿路三维重建,可见肾盂肾盏花瓣样扩张及输尿管节段扩张表现。

(六)其他

膀胱镜检查,早期膀胱结核可见黏膜充血、水肿及结核结节,病变多在患侧输尿管周围。肾脏组织穿刺,穿刺组织可行结核分枝杆菌培养及GeneXpert MTB/RIF检测,病理组织切片可见结核性肉芽肿改变,并且可行抗酸染色寻找病原菌进行诊断。

肾结核的药物治疗要选用敏感药物,并采取联合用药和彻底治疗的原则。除化疗外,许多病例需要手术治疗。提示预后不良的因素包括高龄、合并心血管疾病、存在免疫抑制因素、治疗不及时及肾功能不全。

(一)抗结核药物治疗

诊断一经确定,应及早给予抗结核药物治疗。具体用药详见本章第二十七节“肺结核病”的化疗方案。如为耐多药结核菌感染,则不选用已耐药的异烟肼和利福平等药,强化期至少选用5种药物联合,巩固期也至少有3种药物联合治疗,疗程多在18个月以上。由于糖皮质激素不能降低输尿管狭窄,故不推荐其应用于泌尿系统结核中。

在肾功能不全患者中用药要予以关注。利福平、异烟肼、吡嗪酰胺与乙硫异烟胺及丙硫异烟胺从胆道排泄,可以常规剂量给予。相比之下,应用链霉素和其他氨基糖苷类及乙胺丁醇完全从肾脏排泄,则必须谨慎。链霉素和其他氨基糖苷类最好避免使用,而乙胺丁醇则根据患者的肾小球滤过率(glomerular filtration rate,GFR)调整剂量,若 100ml/(min•1.73m2)>GFR≥50ml/(min•1.73m2),剂量宜用 25mg/次,每周 3次,若50ml/(min•1.73m2)>GFR≥30ml/(min•1.73m2),则采用25mg/次,每周2次的剂量。

治疗期间,应每月复查尿结核分枝杆菌培养,3~6个月作静脉肾盂造影。化疗结束后至少随访1年,其间应定期作尿常规、尿结核分枝杆菌培养(每3个月)及静脉肾盂造影;如有复发,再按药敏结果予以联合治疗。轻者5年不复发可认为已治愈,倘若已有明显的膀胱结核,或合并肺结核、骨关节结核,随诊时间则需长达10~20年,甚至更长。药物治疗可使肾结核病灶纤维化加重,部分病例可因纤维化而加重梗阻,从而加速肾的损害,应注意随诊。

(二)手术治疗

肾外结核呈活动性或双肾病变严重,纵使有手术指征,亦应暂缓手术,待化疗至病情稳定或一侧肾脏显著好转后再行手术。手术前须进行化疗,一般用异烟肼与利福平联合乙胺丁醇,每日1次(强化疗法)1~2个月,术后继续以上述方案治疗2个月,然后用异烟肼、利福平及吡嗪酰胺联合乙胺丁醇治疗,每周3次(间歇化疗法),化疗至切除术后4个月、重建术后7个月。输尿管狭窄的患者早期行输尿管扩张或经皮肾脏造瘘或可降低后期重建手术或肾脏衰竭的机会。

手术方法与指征:①肾脏病变切除术,全肾切除术适用于一侧肾病变严重,而对侧肾功能无明显损害者;或一侧肾病变严重,并发膀胱挛缩及对侧肾盂积水,若肾功能正常,仍可先行肾切除;对于肾结核对侧肾积水患者先行切除结核肾后,应待膀胱结核愈合后再处理对侧肾积水;若有肾功能不全或继发感染,甚至发生急性无尿时,可先行尿引流手术使肾功能有所恢复,一般情况好转后再行肾切除术。②肾部分切除术,对局限于肾脏一部分且与肾盂相沟通的病变或病灶在双肾盂之一时可行肾部分切除术,但手术复杂且易发生并发症,故已很少应用。③肾病灶清除术,适用于肾结核的闭合性脓腔,手术或穿刺排脓后由导管注入异烟肼(5%)、利福平(1%)或链霉素(<1g),每日1次,共2周,能最大限度地保留功能性肾组织。④纠正上尿路(肾盏或输尿管)梗阻,如经化疗梗阻持续,可行肾盂成形术或输尿管再植等。⑤输尿管镜检下支架置入手术在肾结核的治疗中应用逐渐增多。若肾脏破坏范围小,在运用抗结核药物的前提下,置入输尿管支架,可减少继发性输尿管狭窄的发生,减轻肾脏的进一步破坏。