英文名称 :chlamydia pneumonia infec tion

20世纪60年代在研究沙眼中首次分离到肺炎衣原体,以后用血清学方法证实该病原引起1978年芬兰学生的轻症肺炎流行,1986年从患急性呼吸道疾病的大学生呼吸道分离到该病原,并于1986年被正式命名为肺炎衣原体TWAR株。肺炎衣原体属革兰阴性菌,没有细胞壁,是人呼吸道的常见病原,尚未发现动物储存宿主。通过呼吸道飞沫在人与人之间传播,在家庭成员中造成感染传播。任何年龄均可感染肺炎衣原体。

肺炎衣原体(Chlamydophila pneumoniae,CPn)系由Grayston首先发现及报道。1965年在美国华盛顿大学首次从1名台湾儿童的眼结膜标本中分离出一株衣原体,命名为TW-183。1983年又从西雅图一名患急性咽炎的学生眼部分泌物中分离出另一株衣原体,命名为AR-39,意为来自呼吸道感染。之后鉴定两者为同一衣原体,但其特征不同于沙眼衣原体及鹦鹉热衣原体,被命名为TWAR,后证实TWAR系人类急性呼吸道感染,特别是肺炎的常见病原体,并已在世界各地成人中流行,故又定名为肺炎衣原体。CPn仅寄生于人类,在人与人之间经飞沫或呼吸道分泌物传播,一般潜伏期约30日。

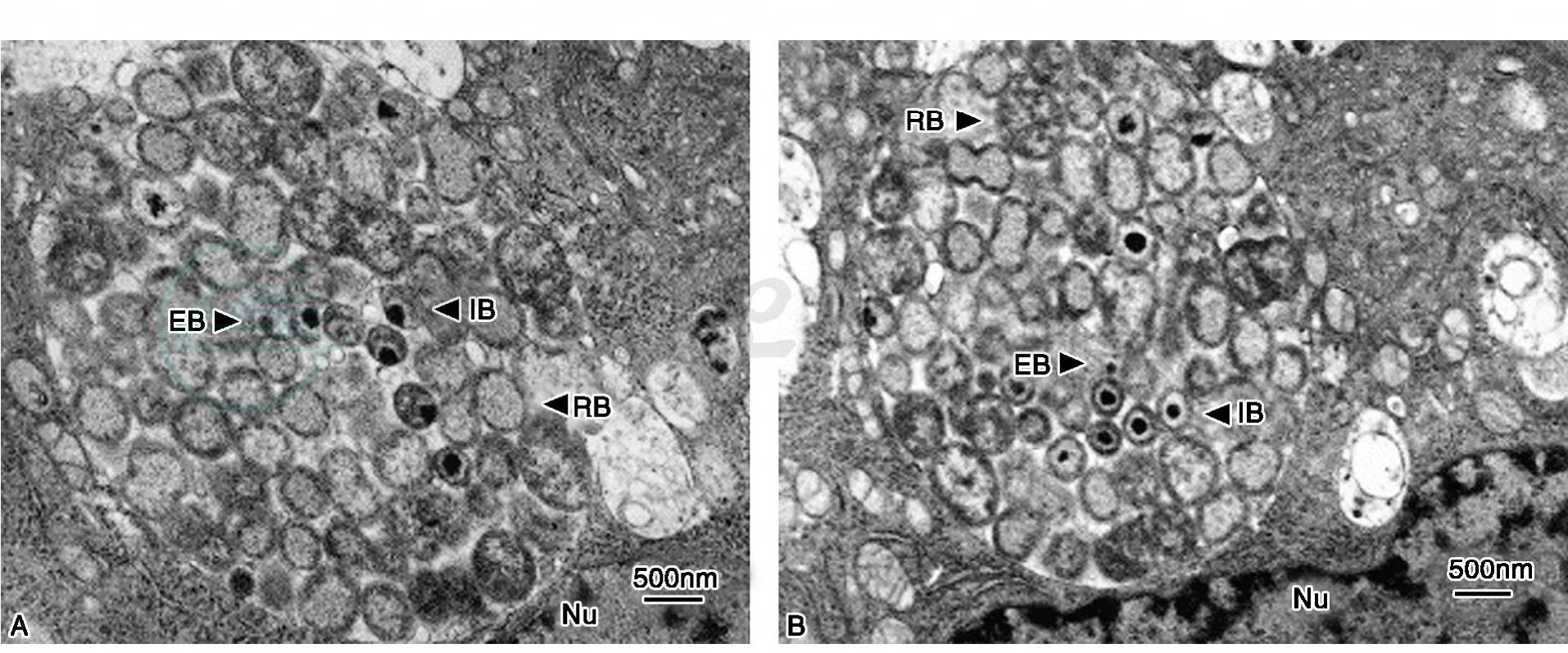

实验室研究发现,CPn具有原体及网状小体两种形态(图1)。原体形态多样,电镜下呈典型的梨形,核区呈圆形,位于细胞中央,核区与细胞膜之间有较宽的原生质区。CPn包涵体不含糖原,碘染色阴性,用衣原体属特异单克隆荧光抗体可显示肺炎衣原体的包涵体,为一含有大量网织小体的细胞内结构。CPn只有1个血清型,98kD的主要外膜蛋白(MOMP)为其特异性抗原,已由种特异性单克隆抗体得到证实该抗原不与CT、CPs发生交叉反应。DNA片段制成探针进行核酸杂交或用限制性内切酶图谱分析,证明CPn与CT、CPs的基因同源性不到10%,而不同来源的CPn株具有94%以上的DNA同源性。

图1 Hep细胞内生长的CPn

注:EB:原生小体;IB:原始小体;RB:网状小体。

肺炎衣原体由于缺乏细胞壁,对β内酰胺类抗生素无效。较为有效的抗菌药物主要包括大环内酯类、四环素类和氟喹诺酮类。大环内酯类中以阿奇霉素和克拉霉素效果较好,其中四环素类和氟喹诺酮类不推荐在儿童中使用。疗程一般需2周以上。此外由于利福平及其衍生物具有较高细胞内浓度,因此,对于专性细胞内寄生的衣原体有十分明显的抗菌作用。肺炎衣原体感染的治疗简单而有效,临床上耐药不多见,但主张长疗程,以避免复发。