1991年8月美国胸科医师学会和危重病医学学会(ACCP/SCCM)共同商讨,对感染、全身炎症反应综合征、脓毒症、严重脓毒症、感染性休克等相关概念作出明确定义,并推荐今后在临床与基础研究中应用新的概念标准。部分概念参照2012拯救脓毒症运动(Surviving Sepsis Campaign,SSC)指南更新。

1.感染(infection)

指微生物入侵机体组织,在其中生长繁殖并引起从局部到全身不同范围和程度的炎症反应。这一概念强调了疾病是由病原微生物的入侵所引起的。

2.菌血症(bacteremia)

指循环血液中存在活体细菌,诊断依据是血细菌培养阳性。也适用于病毒血症(vire-mia)、真菌血症(fungemia)和寄生虫血症(parasitemia)等。

3.败血症(septicemia)

泛指血液循环中存在微生物或其毒素引起明显的临床症状。由于此含义规定血中细菌不断繁殖,但往往有明显感染症状者血培养不全是阳性,因此造成歧义太多,容易导致概念混乱。故建议不再使用此定义。

4.全身炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome,SIRS)

指任何致病因素作用于机体所引起的全身炎症反应。此概念于1985年首先由Coris提出,1991年8月美国ACCP/SCCM提出了SIRS的诊断标准,认为具备以下各项中的两项或两项以上,SIRS的诊断即可成立:体温>38℃或<36℃,心率>90次/分,呼吸频率>20次/分或动脉血二氧化碳分压(PaCO2)<4.27kPa(32mmHg),外周血白细胞计数>12×109/L或<4×109/L,或未成熟粒细胞>10%。SIRS是机体严重炎症反应所共有的一种病理生理状态,应与某些异常因素如白血病或化疗后导致的白细胞、粒细胞的增高或减少相区别。

5.脓毒症(sepsis,systemic infection)

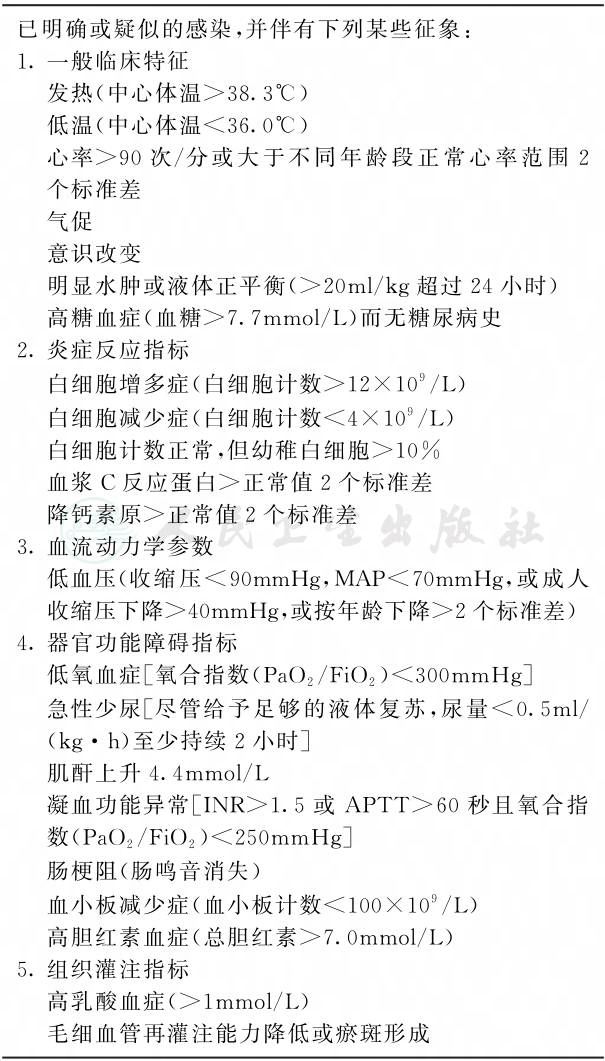

又名全身感染。指明确或可疑感染引起的全身炎症反应综合征。即sepsis=infection+SIRS,“sepsis”主要是一种临床现象,并不一定伴有菌血症,统计资料表明,脓毒症患者,血培养阳性率不足50%,血培养有细菌者不一定有全身性表现,患者全身反应实质为多种炎症介质引起。脓毒症诊断标准见表14-2-2。

表14-2-2脓毒症诊断标准

注:MAP:平均动脉压;INR:国际标准化比值;APTT:活化部分凝血活酶时间。小儿脓毒症的诊断标准为机体炎症反应的体征或症状再加上感染,同时伴有高热或低体温(直肠温度>38.5℃或<35℃)、心动过速(在低体温时可以缺乏)且至少有以下一项器官功能的改变:精神状态的改变;低氧血症;血乳酸增高或洪脉改编自Levy MM,Fink MP,Marshall JC,et al.2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Confer-ence.Crit Care Med,2003,31(4):1250-1256.

6.严重脓毒症(severe sepsis)

又名严重全身感染。指脓毒症伴有其导致的器官功能障碍和(或)组织灌注不足。组织灌注不足定义为感染引起的低血压、高乳酸血症或少尿。

7.感染性休克(septic shock)

指严重脓毒症患者在给予足量液体复苏后仍无法纠正的持续性低血压。低血压是指收缩压<90mmHg或平均动脉压(MAP)<70mmHg在无明确造成低血压原因(如心源性休克、失血性休克等)的情况下,收缩压下降超过40mmHg或按年龄水平较正常值小两个标准差。当应用血管活性药物后收缩压不低,但仍存在低灌注和器官功能障碍,仍应视为感染性休克。

8.多器官功能障碍综合征(multiple organ dysfunction syndrome,MODS)

指机体遭受严重创伤、休克、感染及外科大手术等急性损害24小时后,同时或序贯出现两个或两个以上的系统或器官功能障碍或衰竭,即急性损伤患者多个器官功能改变不能维持内环境稳定的临床综合征。

SIRS、sepsis、severe sepsis、septic shock以及MODS是同一病理过程的不同阶段,具有十分密切的相互关系。感染及非感染因素均可导致SIRS,具有确切感染过程的SIRS称为脓毒症(sepsis)或全身性感染,伴有器官功能障碍的脓毒症称为严重脓毒症(severe sepsis)或严重全身感染。其中液体复苏无法纠正的顽固性低血压和(或)低灌注状态的脓毒症称为感染性休克(septic shock),由感染或非感染因素(如胰腺炎等)导致两个或两个以上器官系统功能发生障碍时称MODS。

1.炎症因子的生物学效应

炎症因子生成释放后通过各种途径产生不同生物学效应,造成临床症状及体征变化。

(1)一氧化氮(NO)急剧释放:细胞因子IL-1、TNF-α等刺激巨噬细胞、中性粒细胞、肝细胞血管平滑肌细胞等非内皮细胞,激活在生理状态下不表达的诱导型一氧化氮合

酶(iNOS),导致一氧化氮急剧释放,外周血管强烈扩张,体循环阻力下降。

(2)血管内皮损伤和毛细血管通透性明显增加:TNF等炎性细胞因子直接或间接损伤血管内皮细胞,导致血管通透性增加,液体漏入血管外,有效循环容量降低。

(3)炎性细胞因子同时通过经典和旁路途径激活补体系统,C3a和C5a等补体系统激活产物引起毛细血管扩张和通透性明显增加,导致动、静脉短路,血流分布异常。

(4)心肌抑制因子(MDS):研究发现,感染性休克患者心肌抑制发生与循环中存在MDS有关,导致心肌收缩力下降。可能的循环心肌抑制物包括花生四烯酸代谢物、血小板活化因子、组胺和内啡肽。近几年研究发现,细胞因子如TNF-α和IL-1β具有与MDS相同的生物学特征,可能协同发挥心肌抑制的作用。

2.组织缺氧的机制

(1)血流分布异常,局部组织器官低灌注:尽管心排血量增高,但因为血流分布异常,造成机体一些部位的器官高灌注,而另一些部位的器官灌注不足,或者是同一部位器官不同区域的血流灌注不均。

(2)静脉分流的增加易造成心排血量增高,同时伴有组织低灌注。

(3)细菌毒素和炎症介质对细胞的影响常常引起细胞线粒体功能不全,导致即使在高流量或高灌注状态下,因细胞氧利用障碍造成细胞缺氧。

3.病理生理特点

(1)早期即发生循环容量的相对不足,组织低灌注:即容量仍保留在血管内,但因为血管收缩和舒张功能异常导致容量分布在异常的部位,即血流分布异常,其是感染性休克的根本原因。

(2)有效循环容量减少,体循环阻力降低:一氧化氮和炎症介质的急剧释放导致血管扩张和炎症介质损害血管内皮细胞,引起毛细血管扩张和通透性增加是体循环阻力降低的病理生理基础。

(3)心排血量增加,但心肌收缩力降低:感染性休克早期由于机体代偿,儿茶酚胺水平持续增高,心脏可以通过Frank-Starling机制增加搏动频率和心肌收缩力达到心排血量增加。但感染性休克患者早期即可发生心肌抑制,与循环中存在MDS有关,心肌细胞摄取氧的能力下降,心肌收缩力下降。

(4)循环高流量而组织低灌注,细胞氧利用障碍:感染性休克时心排血量正常或增高,提示机体处于高循环流量状态,但休克早期就有组织缺氧的表现,如血乳酸升高、酸中毒等现象提示感染性休克的发生还有其他因素的存在。

4.血流动力学特点

心排血量正常或增高,体循环阻力下降,肺循环阻力增加,心率改变。

5.氧代谢特点

存在明显的病理性氧供依赖,DO2增加,细胞氧摄取能力下降。

一旦明确感染性休克,应尽早进行抗休克治疗。感染性休克本质是组织低灌注导致的组织缺氧,因此感染性休克的治疗也要针对纠正组织缺氧为最终复苏目标,包括尽早快速补充前负荷、纠正组织低灌注、积极地抗感染治疗、抗炎性介质、调节血管舒缩功能、改善微循环、增强细胞对氧利用的能力。对病情的诊断和发展、治疗效果的评价、药物的调整以及复苏终点的确定则通过血流动力学监测、氧动力和氧代谢的监测等措施实现。

1.纠正组织低灌注和组织缺氧的措施

(1)增加氧供(DO2)、纠正组织低灌注(MAP)

1)目标导向性治疗(early goal-directed therapy,EGDT)

进行早期液体复苏 心肌功能受抑和有效循环容量减少是严重感染和感染性休克突出的病理生理改变。尽早恢复有效循环容量,提高组织灌注是治疗的关键。如果严重感染和(或)感染性休克患者经补液20~40ml/kg后仍呈低血压状态,或不论血压水平如何而血乳酸升高(≥4mmol/L),即开始进行EGDT。EGDT是指在作出严重感染(脓毒症休克)诊断后最初6小时内达到血流动力学最佳化,通过纠正前负荷、后负荷、氧含量达到组织氧供需平衡,纠正全身组织缺氧。EGDT复苏目标:①中心静脉压(CVP)8~12mmHg;②平均动脉压(MAP)≥65mmHg;③尿量≥0.5ml/(kg·h);④中心静脉血氧饱和度(ScvO2)或混合静脉血氧饱和度(SvO2)分别≥70%或≥65%。若液体复苏后CVP达8~12mmHg,而ScvO2或SvO2仍未达标,需输注浓缩红细胞使血细胞比容达到30%以上,或输注多巴酚丁胺尽快达到复苏目标。强调严重感染和(或)感染性休克最初6小时的目的,其一强调休克复苏治疗的时间性,6小时内达到复苏目标,可使患者28天病死率降低15.9%。其二强调复苏的液体是晶体液(如生理盐水)为首要选择,亦可根据患者情况考虑使用4%的白蛋白,但在大量输注生理盐水进行复苏时要考虑是否会发生稀释性高氯性酸中毒。不建议使用分子量超过200kDa的羟乙基淀粉,其可增加脓毒症患者的急性肾损伤发生率及肾脏替代治疗的需求。其三强调补液的容量,初始液体复苏容量应该在1L以上或者至少30ml/kg。因此早期液体复苏的治疗应尽可能在确立诊断的第一场所内执行。

2)血乳酸和乳酸清除率的监测

严重感染和感染性休克患者在血流动力学监测指标尚未改变之前,组织低灌注和缺氧已经存在,血乳酸水平已经升高。血乳酸>4mmol/L,病死率为80%以上。因此持续动态监测血乳酸和(或)乳酸清除率有助于判断患者的预后。特别强调监测6小时乳酸清除率,这与EGDT6小时初始复苏目标吻合。复苏6小时内乳酸清除率≥10%预示脓毒症患者病死率降低。而血乳酸恢复正常可作为组织灌注改善的指标。

3)液体的反应性

脓毒症患者的补液负荷试验30分钟以内至少1000ml晶体液或300~500ml胶体液。必须明确补液试验与单纯补液的区别,对脓毒症诱发组织低灌注的患者可能需要更多更快的补液。如患者无自主呼吸,无心律失常,机械通气潮气量≥8kg/L时,建议监测血流动力学指标脉压变异(PPV)、每搏量变异(SVV)作为脓毒症患者液体反应性的判断指标。SVV/PPV>13%,示容量反应性阳性,继续补液有效;反之,应以扩血管、强心处理为主。机械通气、自主呼吸或心律失常的患者,可选用被动抬腿试验(passive raising leg,PRL),PRL后每搏输出量(SV)或心输出量(CO)增加10%以上,表示容量反应性阳性。当患者腹内压增高,PRL试验评价价值低。

4)血管活性药物的应用

当有危及生命的低血压时,在液体复苏的基础上加用血管活性药物以维持最低限度的灌注压(MAP)和氧供(DO2)。研究显示当MAP低于65mmHg时,各种血管床的自动调节能力丧失。因此建议使用缩血管药物的初始目标MAP需维持在65mmHg。当患者合并颅内高压时,MAP需维持在80~90mmHg以上以保证有足够的脑灌注。临床上可以通过评估局部和全身灌注指标如血乳酸浓度和尿量确定血压维护的终点。

①去甲肾上腺素(norepinephrine,NA):主要激动α受体,导致全身小动脉与小静脉强烈收缩(但冠状血管扩张),致使外周血管阻力明显增大而提升血压。近年来证实,去甲肾上腺素可迅速改善感染性休克患者血流动力学状态,显著增加尿量和肌酐清除率,改善肾脏功能。但当患者血容量不足时应用去甲肾上腺素具有一定危险性,可以加重肾损害。虽然去甲肾上腺素通过收缩血管来提高平均动脉压,但与多巴胺相比并不增加心率(HR)和SV。目前认为去甲肾上腺素是纠正感染性休克低血压的首选升压药。常用剂量:2~20μg/min。

②多巴胺(dopamine):是内源性儿茶酚胺类药物,作为去甲肾上腺素的前体,对多巴胺受体、α受体、β受体均有激动作用。其药理作用与剂量密切相关。①小剂量[0.5~5μg/(kg·min)]主要激动多巴胺受体使肾、肠系膜、冠脉及脑血管扩张;2008年SCCM指南确切指出:小剂量多巴胺并不具有肾保护作用。②中等剂量[5~10μg/(kg·min)]主要激动β受体,使心肌收缩力增强,从而增加CO及冠脉流量。③大剂量[10~20μg/(kg·min)]主要激动α受体,引起外周血管收缩、血压上升。更多的研究显示多巴胺更适用于心律失常风险较低的患者以及心率慢或CO小的患者。

③多巴酚丁胺(dobutamine):具有强烈的β1、β2受体和中度的α受体兴奋作用。β1受体正性肌力作用可使心脏指数增加25%~50%,同时也使心率增快10%~20%。β2受体作用可降低肺动脉楔压,有利于改善右心射血,提高CO。因此,多巴酚丁胺既可增加氧输送,同时也增加(特别是心肌的)氧消耗。常用剂量为2~20μg/(kg·min)。可用于MAP<65mmHg和心率<120次/分者。在心脏充盈压升高而低CO提示心肌功能障碍时,或尽管已达到足够的血容量和足够的MAP,仍出现灌注不足时,推荐输注多巴酚丁胺或在缩血管药物的基础上加用多巴酚丁胺。

④肾上腺素(adrenaline):具有α受体和β受体的双重激动作用,主要用于过敏性休克和心脏停搏所致的心源性休克。肾上腺素通过增加CO和SV而提高MAP。在治疗感染性休克患者时,肾上腺素是去甲肾上腺素的首选替代药物,即当需要使用更多的血管升压药来维持足够的血压时,可加用肾上腺素或替代去甲肾上腺素。

⑤血管加压素(vasopressin):是休克过程中产生的一种重要的内源性应激激素。成人严重感染时内源性血管加压素水平在24~48小时内降低,可给予小剂量血管加压素(0.01~0.04U/min),并与去甲肾上腺素联合使用。不能作为升压药物单独使用。用量≥0.04U/min的血管加压素仅用于抢救治疗(使用其他血管升压药均未达到目标MAP)。对于容量复苏效果不理想的感染性休克患者,去甲肾上腺素与多巴酚丁胺合用可以改善组织灌注和氧输送,增加冠状动脉和肾脏的血流以及肌酐清除率、降低血乳酸而不加重器官的缺血。总之,理想的血管活性药物应能迅速提升血压,改善心脏和脑血流灌注,改善或增加肾脏和肠道等内脏器官血流灌注,使心功能、动脉血氧饱和度、组织灌注(MAP)以及氧供(DO2)最佳化,纠正组织缺氧,防止多器官功能障碍发生。

(2)降低氧耗

严重感染和感染性休克伴随的炎症反应使代谢需求增加,内脏和全身氧耗增加。因此应尽量减少患者氧需求。适当的镇静、镇痛以及机械通气可以减少呼吸做功,降低呼吸肌氧耗。

(3)改善微循环,增强细胞对氧利用

在感染性休克状态下,液体复苏后组织灌注(MAP)和氧供(DO2)恢复正常,但仍然可能存在微循环障碍和细胞氧的利用障碍。因此微血管的复苏才是治疗的最重要目标。临床上监测局部灌注和缺氧改善的指标是胃黏膜pHi>7.35。改善微循环,提高细胞对氧利用的具体措施详见本章第一节休克概述。

2.感染源的控制

拯救脓毒症运动(surviving sepsis campaign,SSC)指南在2004年、2008年、2012年版本的治疗指南都将控制感染的治疗置于最重要的地位。虽然控制感染未必能够阻止感染性休克的进一步发展但若感染不被控制,治疗脓毒症则是纸上谈兵。因此,控制感染是治疗脓毒症和感染性休克的最基本措施。

一旦明确感染性休克,应立即留取病原学(痰、尿、血、引流液等)标本,建议尽早在1小时内开始广谱抗生素治疗。至少应留取两份血培养标本,一份直接留取外周血,另一份经放置的导管留取,除非导管放置时间少于48小时。初始经验性抗感染治疗尽可能使用广谱抗生素,这些药物能够覆盖所有可能病原体,并具有一定的穿透力而在感染部位中达到足够的药物浓度。一旦病原学诊断明确,根据药敏结果更换为敏感抗生素或进行降阶梯治疗选择窄谱抗生素,以减少机体发生超级耐药菌感染的机会,以及减少念珠菌属、难辨梭状芽胞杆菌、万古霉素耐药的肠球菌感染的可能性。当考虑存在侵袭性真菌感染时,采用1,3-β-D葡聚糖检测(G试验)和(或)半乳甘露聚糖检测(GM试验)和抗甘露聚糖抗体检测。如明确是病毒引起的严重感染/感染性休克,应尽早开始抗病毒治疗。

感染源控制包括迅速定位诊断,选择合适的感染源控制措施如脓肿引流、清除感染坏死组织、去除体内可能感染的器具、明确控制正在进行污染的微生物感染。当感染源需要处理时,最好采用对生理学干扰最小的干预措施,如经皮穿刺引流脓肿优于手术切开引流。

3.其他支持性治疗,维护机体器官功能

(1)机械通气

感染性休克患者常伴发急性肺损伤(ARL)/急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。这类患者需要气管插管和机械通气以纠正顽固性低氧血症。在机械通气中需要遵循肺保护性通气策略,即潮气量水平为6ml/kgPBW(predicted body weight,预测体重),限制吸气末平台压≤30cmH2O,机械通气期间肺泡内压过高是产生呼吸机相关性肺损伤(ventilator associated lung injury,VALI)的重要原因之一,并增加患者病死率。因此,机械通气时限制气道平台压防止肺泡内压过高,比限制潮气量更为重要。PEEP是治疗ALI/ARDS的重要措施,具有改善通气或血流失衡、改善氧合、改善肺顺应性、防止肺泡周期性开放和萎陷、减少VALI等作用。对于顽固性低氧血症,可以使用较高水平的PEEP,但需要监测血压和氧合状态,如指标恶化应停止上调。避免肺萎陷常需要PEEP>5cmH2O。对于氧合指数小于100者可进行俯卧位通气,实施时避免出现致命的并发症如气管插管等意外脱出。对无组织低灌注的ARDS患者,建议采取限制性液体策略,可减少机械通气时间,降低病死率。

(2)控制血糖

严重脓毒症患者连续两次血糖>10mmol/L(180mg/dl)时,应采用胰岛素控制方案,控制血糖≤10mmol/L(180mg/dl)。此项建议的依据来自NICE-SUGAR研究,是至今针对ICU患者血糖控制的最大规模的研究。而早期推荐的强化胰岛素治疗将血糖目标值严格控制在4.4~6.1mmol/L,更容易引起医源性低血糖(≤2.2mmol/L)发生,增加死亡率。血糖控制在7.8~10mmol/L(140~180mg/dl),与严格的血糖控制相比,降低了严重低血糖的风险和死亡率,减小了血糖波动,改善了ICU患者的预后。

(3)糖皮质激素的应用

对于存在肾上腺皮质功能不全的感染性休克患者,经足够液体复苏治疗仍需升压药维持血压时,建议使用糖皮质激素,给予氢化可的松200mg/d静脉输注。血压稳定后逐步撤药。对于无休克的脓毒症患者,不建议使用糖皮质激素。

(4)深静脉血栓的预防

严重感染和感染性休克患者易导致出凝血功能紊乱,发生静脉栓塞和肺栓塞的风险高。如无明确禁忌证,建议使用低分子肝素(low molecular weight heparin,LMWH),每日两次;或肝素(unfractionated heparin,UFH)每日三次,并监测血小板计数。合并急性肾功能不全的患者(肌酐清除率<30ml/L),建议使用达肝素钠(dalteparin sodium)。对有用药禁忌证的患者,建议采用机械方法包括间歇加压装置或梯度加压袜。

(5)营养支持

血流动力学尚未稳定或存在严重的代谢性酸中毒阶段,不是开始营养支持的安全时机。血流动力学稳定的患者尽早(定义为48小时内)开始肠内营养(enteral nutrition,EN)支持。最初一周,建议采用允许性低热量/渐进式喂养的方式,喂养目标为20~25cal/(kg·d)(1kcal=14.182kJ),蛋白摄入量为1.2~1.5g/(kg·d)。接受肠内营养5天仍未达50%的目标喂养量,添加肠外营养。营养支持期间,应密切监测器官功能与营养素的代谢状态,非蛋白质热量与氮的比值可降低至(334.7~543.9)kJ∶1g。不建议添加特异性免疫调节药物。

(6)镇静、镇痛药物及肌松药的应用

感染性休克患者进行机械通气时,如有明显的人机对抗,则采用程序化镇静。其定义为以镇痛为基础,有镇静计划和目标,并根据深度评分调节镇静剂用量的系统镇静。通过间断给予镇静剂或持续输入镇静剂达到预定的镇静深度(即镇静目标),临床上最常用的是Ramsay镇静评分,目标:Ramsay评分3~4级。应用镇静药物期间需中止或减慢滴速进行每日日间唤醒。

(7)连续肾脏替代治疗(continuous renal replacement therapy,CRRT)

CRRT治疗最大的特点是保持血流动力学稳定,治疗中可以维持稳定的平均动脉压、脑灌注压和肾灌注。对于感染性休克并发的急性肾衰竭患者,最适宜采用CRRT。CRRT不仅仅是肾脏替代治疗,其最主要的作

用是纠正内环境的紊乱,对多器官功能进行维护和支持。

(8)输血指征

当血红蛋白<70g/L,特别是急性失血时须输入红细胞。血小板计数≤20×109/L并有明显出血倾向,建议输注血小板。当存在活动性出血或需进行有创操作或手术,血小板计数必须>50×109/L。危重病患者PT超过正常值1.5倍,或INR>2.0,或APTT超过正常值2倍可输注新鲜冰冻血浆。纤维蛋白原<0.8~1.0g/L时,可输注冷沉淀。每单位新鲜冰冻血浆含有纤维蛋白原2~4g/L,因此每单位新鲜冰冻血浆提供纤维蛋白原量相当于2U冷沉淀。

4.脓毒症集束化治疗策略(sepsis bundle strategy)

与2014版及2008版《严重感染和感染性休克治疗指南》(surviving sepsis campaign guideline for management of severe sepsis and septic shock)相比,2012拯救脓毒症运动(SSC)将既往的6小时复苏集束化治疗策略(bundle strategy)重新分解为3小时和6小时(表14-2-3)。并摒弃了原来的24hbundle。从2012SSC集束化策略(bundle)的治疗管理核心看,就是尽早恢复组织灌注,尽早使用抗生素,强调乳酸的动态监测,提倡采用程序化的治疗方式进行系统性的早期目标治疗(EGDT)。

表14-2-3 2012SSC指南的集束化治疗策略(bundle strategy)

注:*指南中的量化复苏目标:CVP≥8mmHg,ScvO2≥70%及血乳酸水平恢复正常