英文名称 :ossification of cervical posterior longitudinal ligament

颈椎后纵韧带骨化症是指因颈椎的后纵韧带异常增厚及骨组织形成,是一种异位骨化,从而压迫脊髓和神经根,引起肢体的感觉、运动功能障碍和内脏自主神经功能紊乱的疾病。好发于50~60岁,在60岁以上病人中,发病率高达20%,一般认为此病主要见于黄种人。国内发病率为0.54%,男女之比为4∶1。

后纵韧带骨化的确切病因目前尚不明确。可能与下列因素有关:

1.创伤因素

与该病有密切的关系。由于后纵韧带和椎体后缘静脉丛之间关系紧密,当外伤或椎间盘后突时,静脉因外伤而容易出血,并进入后纵韧带引起钙化、骨化。

2.感染因素

咽喉部炎症或上呼吸道感染,可通过周围静脉系统血行感染,影响到椎管前壁的组织,包括后纵韧带的炎症反应而骨化。

3.内分泌因素

颈椎后纵韧带骨化与糖代谢有一定的关系,患者中,有高达28%的患有糖尿病,而有隐匿糖尿病的比例则更高。后纵韧带骨化患者常伴有甲状旁腺功能减低或家族性低磷酸盐性佝偻病,其他内分泌紊乱如肢端肥大症。

4.遗传因素

家族史调查发现,颈椎后纵韧带骨化病人第二代的发病率高达30%。

日本东京大学整形外科观察了4353例20岁以上成人的颈椎X线片,发现有本病者84例,其发病率为1.7%。1967年Onji从1800例可疑颈椎病的X线片中统计其发病率为1.7%。1977年Hanai等报告2.2%日本人X线片显示后纵韧带骨化而无症状,颈椎后纵韧带骨化症占颈椎疾病的27%;而0.12%北美人X线平片显示后纵韧带骨化而无临床表现,颈椎后纵韧带骨化症占颈椎疾病的20%~26%,较以前接近日本27%的比率,这可能是近年来对颈椎后纵韧带骨化症的认识有进一步提高所致。1980年我国的董方春统计了3694例颈椎病患者的X线片,发现有20例患有本病,其发病率为0.54%。而1986年张长江等统计了5271例颈椎病的X线片,发现有71例患有本病,其发病率为1.35%,可见本病在我国的发病率与日本人很接近。1994年1月至1997年10月,李中实等联合东北、华北、西北地区六家医院的骨科医生,对13658例以颈肩痛为主诉的门诊及住院患者进行调查。检出颈椎后纵韧带骨化症420例,颈椎后纵韧带骨化症各地区发病率不同,吉林省长春地区最低,为0.44%,山东省文登地区最高,为8.92%,平均发病率为3.08%,高于日本。其原因:一是山东省的调查单位设有脊柱外科,可能与调查对象中患颈椎疾病的住院患者较多有关。二是其患者来源多为沿海居民,有可能与其饮食生活习惯特别是与主食以外的饮食习惯有关。

Epstein报告,大多数颈椎后纵韧带骨化症患者年龄处于50~60岁,而典型颈椎间盘病变的年龄为30~40岁,颈椎管狭窄或退变的年龄为70~80岁,也发现两例70岁以上的颈椎后纵韧带骨化症患者。本病患者男性等于或大于女性患者的50%~100%。李中实等在13658例中检出颈椎后纵韧带骨化症420例,年龄25~80岁,平均为54岁,其中男性292例,女性128例,男、女之比约为2∶1。

很少有研究前瞻性地评估OPLL的进展,有报道随访了112例保守治疗的OPLL病例(男性75例,女性37例),年龄从27到78岁(平均54.5岁),随访1~16.9年。结果显示随访超过5年的患者,有24%后纵韧带骨化有纵向进展,有13%厚度有进展,然而,变化量并不显著。最明显的1例是随访超过10年的连续型OPLL病例,其后纵韧带骨化变长了43mm(相当于两个椎体的高度),厚度加厚了3.4mm。有时,骨化的类型也会发生变化,在这组随访病例中,有3例由连续型转变为混合型,3例由节段型转变为混合型,还有3例由节段型进展为连续型,而只有1例由混合型转变为连续型。生物力学研究表明,OPLL过程被认为是由于椎间盘持续增加的应力作用造成的。随访提示虽然有些患者在后纵韧带骨化进展后症状会加重。

有报道对94例进行手术治疗的OPLL病例进行了认真随访,这组病例中男性75例,女性19例,年龄从23到79岁(平均54.8岁)。其中,行前路减压和椎间融合术后随访8.9年,行椎板成形术后随访2.5年,行椎板切除术后随访6.6年。行椎板切除术和椎板成形术的患者,其后纵韧带骨化明显进展的比例较高,分别为40%和35%,且术后间歇期短,多在6个月内,最短的为2个月。经椎板切除术和椎板成形术治疗的患者骨化进展的比例高于非手术治疗的患者,其原因可能是:①由于后方支撑结构的破坏,机械应力集中于颈椎的前方;②椎板切除术和椎板成形术产生了新的生物学刺激。

一般认为OPLL患者的预后并不乐观。有作者研究了该疾病的自然过程,最近的一项研究,总共450例患者,末次随访时的平均年龄为74.6岁,前瞻性随访平均17.6年(10~30年),了解OPLL的自然史。初访时有127例患者发现脊髓病,其中91例采取了手术治疗,其余36例采取了非手术疗法,非手术治疗患者中有23例(65%)脊髓病进一步加重。323例初始无脊髓病的患者在随访期间有64例(20%)新出现了脊髓病。Kaplan‐Meier评估发现初始无脊髓病经30年随访尚存活的患者中有71%未出现脊髓病。45例椎管狭窄超过60%的OPLL患者全部有脊髓病。采用动力位X线片测量颈椎的活动范围,发现椎管狭窄小于60%的OPLL患者中,伴有脊髓病的患者颈椎活动范围明显增加。虽然椎管狭窄超过60%的OPLL患者多有脊髓病,但是,首次检查发现有体积小的OPLL患者很少在随访期间发展成为狭窄超过60%的严重OPLL,此类患者是否出现脊髓病,动力性因素(颈椎活动范围)是关键因素。长期随访的前瞻性研究发现,对无脊髓病的OPLL患者进行预防性手术是没有必要的,因为患者症状的进展过程比预期的要缓和。

颈椎后纵韧带骨化症的发生有系统因素和局部因素,系统因素包括年龄、糖或钙代谢异常、激素功能障碍和基因等;局部因素包括椎间盘退变、椎间不稳和解剖位置等。

一、骨代谢相关物质的作用

据报道,颈椎后纵韧带骨化症患者中非胰岛素依赖型糖尿病、甲状旁腺激素低下症、肥胖症、胰岛素过多症和钙代谢异常等系统性疾病的发病率较高,一些系统因素如激素、生长因子和维生素可能与颈椎后纵韧带骨化症的发生有某种联系。这启发一些学者对颈椎后纵韧带骨化症患者体内的各种因子进行研究,如禁食后血糖和胰岛素、钙、无机磷、碱性磷酸酶和甲状旁腺激素、降钙素、1,25‐二羟维生素D3、24,25‐二羟维生素D3、骨钙素、生长激素、胰岛素样生长因子Ⅰ、三碘甲状腺素、甲状腺素、雌二醇、雌激素三醇、5α‐二氢睾酮、维生素A、视黄醇相关蛋白、羟化原酶、原骨胶原缩氨酸Ⅲ,昆布氨酸、纤维甘露素等,这些因子与骨和结缔组织的代谢有关。

(一)甲状旁腺激素(PTH)、前列腺素2(PGE2)、降钙素(CT)、1,25二羟维生素D3(1,25‐(OH)2D3)的作用

为了研究后纵韧带骨化的发病机制,Ishida等取出人后纵韧带细胞进行培养并在体外观察其形态学及生化特点。取自正常对照组的细胞培养过程中未发现成骨现象,相反取自后纵韧带骨化患者的细胞簇OG1‐OG5显示出不同的成骨表型特点。OG1细胞有典型的成骨样表型特点:体外钙化,碱性磷酸酶活性(ALP)增强,甲状旁腺激素刺激后环磷酸腺苷(CAMP)水平升高。所有细胞簇OG1‐OG5对甲状旁腺激素及前列腺素2表现为环磷酸腺苷水平升高,而碱性磷酸酶活性各有不同,OG1、OG2细胞簇表现出碱性磷酸酶活性增强,OG3、OG4细胞碱性磷酸酶活性强于正常对照组,OG5细胞与对照组间差别不显著。降钙素只导致OG3细胞环磷酸腺苷水平升高和碱性磷酸酶活性增强,这说明降钙素在体外可直接刺激后纵韧带骨化患者的韧带细胞成骨分化。取自后纵韧带骨化的韧带细胞有成骨能力,而非后纵韧带骨化的韧带细胞不具备这种功能。

Ishida等再次分离并培养人后纵韧带细胞进行后纵韧带骨化能力研究。将甲状旁腺素、降钙素、前列腺素2和1,25二羟维生素D3等骨相关激素作用于韧带细胞以观察DNA合成、环磷酸腺苷水平、碱性磷酸酶及酸性磷酸酶(ACP)活性。取自后纵韧带骨化患者的细胞簇显示出不同的成骨表型特点:高碱性磷酸酶活性,甲状旁腺素、前列腺素2刺激环磷酸腺苷水平升高,对降钙素和1,25二羟维生素D3产生反应。可见,韧带细胞的增生和分化受到骨相关激素的调控,培养韧带细胞的方法在后纵韧带骨化的实验研究中可行。

(二)生长激素(GH)的作用

肢端肥大症患者颈椎后纵韧带骨化症的高发病率提示生长激素的作用。生长激素的生理效应依赖于分泌模式、循环浓度、靶细胞表面受体数量。以前的研究表明颈椎后纵韧带骨化症患者生长激素的分泌及浓度基本正常,但颈椎后纵韧带骨化症是否与靶细胞表面生长激素受体数量有关,具体机制有待深入研究。

软骨细胞、成骨细胞和未分化的间叶细胞上都发现生长激素受体,生长激素可刺激这些细胞的增生,体内体外均能增强骨生成。生长激素受体增加后生长激素活性增强,可通过软骨内成骨和膜内成骨导致过量骨增生,就像肢端肥大症患者的表现。许多证据表明颈椎后纵韧带骨化症患者体内的骨增生是广泛而非局限,已观察到颈椎后纵韧带骨化常合并其他脊柱韧带骨化。Tei通过骨活检发现颈椎后纵韧带骨化症患者髂嵴骨增生。Mamada等使用双能X线吸收仪测出颈椎后纵韧带骨化症患者的椎体骨质量增多。可见,生长激素受体数量似乎与颈椎后纵韧带骨化有一定关系。

由于生长激素相关蛋白(GHRP)的N‐端基氨基酸序列与生长激素受体是一致的,所以推测生长激素相关蛋白是细胞膜经蛋白水解酶溶解后释放出的生长激素受体细胞膜外的一部分结构,血浆生长激素相关蛋白浓度反映组织中生长激素受体的数量。Daughaday和Trivedi已阐明Laron型侏儒症患者血浆生长激素相关蛋白缺如,缺乏生长激素受体。据报道在怀孕老鼠体内血浆生长激素相关蛋白浓度与生长激素受体的数量呈正相关。Ikegawa等对26名后纵韧带骨化患者及19名对照的血浆生长激素相关蛋白进行测量,发现后纵韧带骨化组的血浆生长激素相关蛋白水平显著高于对照,但两组在血浆生长激素、胰岛素样生长因子1(IGF‐1)、胰岛素样生长因子2(IGF‐2)上无统计学差异。生长激素相关蛋白可反映组织中生长激素受体的数量,此实验提示后纵韧带骨化患者的生长激素受体数量较大。

(三)纤维甘露素(fibronectin)的作用

纤维甘露素是一种与多种细胞活性包括骨组织的生成有关的糖蛋白,由内皮细胞和肝实质细胞合成分泌,可在不同的组织中储存。纤维甘露素在细胞内、外的交流中起重要作用,可刺激细胞的增殖、分化和基质的合成,加速韧带中成纤维细胞的增殖并转化为软骨细胞和成骨细胞,促进韧带的软骨内骨化,是一种刺激韧带成纤维化的生长因子。另外,内源性纤维甘露素是后纵韧带异位软骨内骨化过程中必不可少的因素。在人类生长骨增殖实验中,用抗体中和血浆纤维甘露素的生物活性可减少细胞增殖和骨、软骨生成。Miyamoto等采用免疫浊度分析法连续测定30名后纵韧带骨化或黄韧带骨化患者和20名对照者的血浆纤维甘露素浓度,结果表明韧带骨化患者的纤维甘露素浓度明显高于对照者,与内分泌系统异常无关。

有学者报道非胰岛素依赖型糖尿病、胰岛素过多症和肥胖症患者血浆纤维甘露素浓度较高。然而最近的研究表明,血浆纤维甘露素浓度增高的颈椎后纵韧带骨化症患者并无非胰岛素依赖型糖尿病或胰岛素过多症表现,血浆纤维甘露素浓度与血浆胰岛素水平或体重指数间无明显相关性,因此,颈椎后纵韧带骨化症患者血浆纤维甘露素浓度增高是骨化的后纵韧带本身而非内分泌紊乱所致。

(四)性激素的作用

Morisu研究饮食对血清性激素水平及对脊柱韧带骨化的影响。给去势雄兔施用性激素及喂以特定食物,测定其血清性激素水平、体毛中碳氮放射性核素比率及观察组织学改变。结果发现,喂以大豆和浓缩盐溶液组血清雌激素水平较高,血清睾丸激素较低,体毛中delta15N值也较低,组织学研究显示狭窄椎间盘角度区域的后纵韧带中有新生的成软骨细胞,使用显微分光光度计可发现其中有许多成纤维细胞。说明豆类等高植物蛋白饮食和高盐饮食均可导致性激素失衡和后纵韧带组织学上的改变,这些因素可能在后纵韧带骨化中起一定作用。

Wada等也研究雌激素对脊柱后纵韧带骨化的作用。用放射性免疫法测定颈椎后纵韧带骨化症患者和对照组血清中雌激素(雌二醇E2、雌激素三醇E3)的总体水平。采用受体联合法检测经培养的颈椎后纵韧带骨化的韧带细胞上3,17β‐雌二醇受体,以确定雌激素的亲和力,并与对照组相比较。另外,评价经培养的后纵韧带骨化韧带细胞对3,17β‐雌二醇的反应能力,检测基质中骨生长蛋白(BGP)产量、含氚的胸腺嘧啶脱氧核苷(2H‐TdR)摄取率及加用3,17β‐雌二醇后转型生长因子β1受体亲和力的改变,并与未加用3,17β‐雌二醇组相比较。结果表明,颈椎后纵韧带骨化症患者血清总雌激素水平显著高于对照组,并随韧带骨化程度的增高而增高。取自颈椎后纵韧带骨化症患者的韧带细胞经培养后其受体与3,17β‐雌二醇的亲和力高于对照组。经3,17β‐雌二醇刺激后OPLL细胞骨生长蛋白合成加速,含氚的胸腺嘧啶脱氧核苷摄取率增高,而对照组细胞无类似反应。

(五)转型生长因子β(TGF‐β)、骨形态发生蛋白(BMPs)、活化素(activins)和decorin的作用

Inaba等对颈椎后纵韧带骨化症患者的韧带组织中转型生长因子β进行免疫组化分析,并研究它对颈椎后纵韧带骨化症韧带细胞的作用。骨化的后纵韧带相邻软骨区域的软骨细胞内和骨化基质中均发现转型生长因子β,经培养的颈椎后纵韧带骨化症韧带细胞中碱性磷酸酶活力较高。外生性转型生长因子β可遏制颈椎后纵韧带骨化症韧带细胞的增殖,但可促进成纤维细胞增殖。这些结果说明,转型生长因子β在后纵韧带骨化中有促进作用。

骨形态发生蛋白和活化素属转型生长因子β总科。

Kon等从后纵韧带骨化患者和非后纵韧带骨化个体体内分离出脊柱韧带细胞组成10列后纵韧带骨化细胞和7列非后纵韧带骨化细胞,分别从碱性磷酸酶活性、DNA合成、胶原合成角度分析骨形态发生蛋白对这些细胞的作用。结果表明,骨形态发生蛋白可使4列后纵韧带骨化细胞中碱性磷酸酶活性显著增高,而在非后纵韧带骨化细胞中其活性无改变。在后纵韧带骨化细胞中,骨形态发生蛋白可刺激4列后纵韧带骨化细胞DNA合成和5列后纵韧带骨化细胞Ⅰ型原骨胶原羧基缩氨酸的合成。只有3列非后纵韧带骨化细胞在骨形态发生蛋白刺激下导致DNA合成增加,1列Ⅰ型原骨胶原羧基缩氨酸合成增加。这说明,骨形态发生蛋白可刺激后纵韧带骨化的韧带细胞的骨生成,颈椎后纵韧带骨化症患者脊柱韧带细胞在骨形态发生蛋白激发下骨形态发生蛋白受体和信号传递的表达偏离正常细胞,后纵韧带骨化的韧带细胞的异常特征有利于理解颈椎后纵韧带骨化症的发病机制。

骨形态发生蛋白和活化素通过Ⅰ型、Ⅱ型骨形态发生蛋白受体(BMPRs)和活化素受体(activin sRs)作用。Yonemori等通过免疫组化测定发现,与对照组相比,后纵韧带骨化症患者的骨形态发生蛋白受体和活化素受体表达明显增加。其体内非骨化韧带中骨形态发生蛋白受体的大量表达预示这些细胞有分化为成骨细胞的潜力。骨形态发生蛋白和活化素与颈椎后纵韧带骨化症的发病机制有关。

Decorin是细胞外基质中拮抗转型生长因子β作用的一种因子。Terayama等1981年报告颈椎后纵韧带骨化症患者项背皮肤硬于健康个体。Ishidou等使用非放射性人造脱氧核苷原位杂交探针技术,揭示颈椎后纵韧带骨化症患者表皮角化细胞中decorin mRNA的表达增加,这可能是造成韧带骨化的细胞基质异常的原因。对韧带骨化中decorin作用的研究有助于明确颈椎后纵韧带骨化症的病理生理和发病机制。Imamura等对颈椎后纵韧带骨化症患者表皮层、真皮层中细胞外基质(ECM)的decorin进行免疫组化研究,以确定其皮肤细胞外基质的异常,结果发现所有颈椎后纵韧带骨化症患者表皮层中decorin染色浓重而弥漫,转型生长因子β抗体染色也为阳性,而脊髓型颈椎病患者decorin染色较淡,说明颈椎后纵韧带骨化症患者细胞外基质中转型生长因子β调节系统异常。

(六)Ⅰ型原骨胶原缩氨酸(PICP)和骨钙素(osteocalcin)的作用

Matsui等使用sandwich酶联免疫吸收法测定40例颈椎后纵韧带骨化症的血清Ⅰ型原骨胶原缩氨酸和骨钙素的浓度,发现血清Ⅰ型原骨胶原缩氨酸和骨钙素浓度显著升高,并随颈椎后纵韧带骨化的进展而增加。

(七)胰岛素样生长因子Ⅰ(IGF‐I)的作用

为了探索后纵韧带骨化的发病机理,Goto等研究颈椎后纵韧带骨化症患者胰岛素样生长因子Ⅰ的分布,分析了胰岛素样生长因子Ⅰ对经培养的脊柱韧带细胞的作用。由患者体内获得并建立8组后纵韧带骨化细胞列和非后纵韧带骨化细胞列。与非后纵韧带骨化个体相比,所有后纵韧带骨化病例在骨化前区至骨化区的移行区域组织学上都含有圆型软骨样细胞,这些细胞被胰岛素样生长因子Ⅰ抗体浓重染色。在骨化前区软骨组织附近,韧带细胞外形呈杆状,免疫组化上对胰岛素样生长因子Ⅰ呈阳性反应。胰岛素样生长因子Ⅰ对经培养的脊柱韧带细胞的作用可通过碱性磷酸酶活性、DNA合成和胶原的数量来衡量。尽管在大多数的后纵韧带骨化和非后纵韧带骨化细胞列中胰岛素样生长因子Ⅰ可刺激DNA和原骨胶原Ⅰ型缩氨酸的合成,但碱性磷酸酶活性增强的后纵韧带骨化细胞列数明显大于非后纵韧带骨化细胞列。这表明在颈椎后纵韧带骨化症患者后纵韧带中胰岛素样生长因子Ⅰ的表达占据主要地位,后纵韧带骨化过程与胰岛素样生长因子Ⅰ有关。

(八)维生素A的作用

弥漫性特发性骨肥厚症(DISH,Diffuse Idiopath ic Skeletal Hyperostosis)患者血清维生素A和相关蛋白(RBP)的浓度较高,而弥漫性特发性骨肥厚症患者常伴有颈椎后纵韧带骨化症,是否颈椎后纵韧带骨化症与血清维生素A有关?Kodama等在研究中测定70例颈椎后纵韧带骨化症患者的血清维生素A和相关蛋白的浓度,并与正常个体相比较。发现60岁以上和混合型颈椎后纵韧带骨化症女性患者的血清维生素A相关蛋白浓度明显增高。若同时合并有先天性弥漫性骨肥大症患者,男、女性患者血清维生素A相关蛋白浓度均增高,女性患者血清维生素A升高。结果提示维生素A可能与颈椎后纵韧带骨化症的发生相关。

(九)链佐星的作用

由于趾尖行走鼠(tip‐toe walking Yoshimura mouse,ttw或twy)自然发生突变所致脊柱韧带骨化与人类颈椎后纵韧带骨化症相似,被用来进行后纵韧带骨化的实验研究。Baba等研究链佐星所致血糖升高对鼠科动物后纵韧带骨化中的作用。组织学检查显示链佐星可刺激后纵韧带的膜内骨化和软骨内骨化,也增加对碱性磷酸酶呈阳性反应的成骨细胞样间叶细胞的数量。用链佐星处理的趾尖行走鼠其骨化的后纵韧带尺寸有所增加。可见,链佐星所致血糖升高可促进趾尖行走鼠后纵韧带骨化的发生。

二、基因基础

虽然它的病原学包含多种因素,但流行病学和家族史的研究强烈提示颈椎后纵韧带骨化症发病机制中基因易感性的作用。

(一)遗传特征

自1981年开始,日本公共健康福利部指导进行了全国范围内多中心的后纵韧带骨化普查。对347个家庭、1030名受试者的调查表明,颈椎后纵韧带骨化症与年龄相关,有基因遗传基础。有颈椎后纵韧带骨化症病史的家庭直系亲属间(父母、兄弟姐妹及子女),其发病率为23%(233/1012),其他亲属间发病率为22%(4/18),都是一般人群发病率的6倍(3.7%,39/1058)。由于一般人群和受试者中患病男、女均等,后纵韧带骨化疑为常染色体遗传,但遗传为显性还是隐性仍不清楚。因为兄弟姐妹间种族隔离率为0.26(102/390),大于隐性特性的理论最大值0.25,所以推测颈椎后纵韧带骨化症为显性遗传。

1989年,Terayama只用脊柱X片对有后纵韧带骨化病史的347户家庭1030名成员进行基因分析,发现患者的父母发病率为26.25%,兄弟姐妹为28.89%,符合常染色体显性遗传特点。

1994年Hamanishi等从家谱的角度对颈椎后纵韧带骨化症的遗传特征进行研究。这个家庭中三个亲姐妹和另一成员都因患有颈椎后纵韧带骨化症而入院手术治疗,三个亲姐妹的父母亲为表兄妹。父亲于1968年51岁时死亡,女儿描述父亲生前的功能障碍表现与她们的症状相似,可能由颈椎病引起。第四位患者的父亲在50岁时颈部受伤,残废36年后于1974年死亡,其残废可能是突发的伸展性损伤使原有颈椎后纵韧带骨化的症状加重所致。所以这个家庭颈椎后纵韧带骨化症显性遗传的可能性不能排除,特别是缺少第一代、第二代的影像学证据。但假如三位患者的父母亲均为纯合体,加上其近亲结合和家庭起源的地理孤立性,提示颈椎后纵韧带骨化症遗传可能具有常染色体的隐性特征。

(二)与HLA基因的关系

1991年Sakou等在颈椎后纵韧带骨化症的基因研究上向前迈出了一大步。他们在33户有该病史的家庭中研究人白细胞抗原单倍体的出现几率,发现出现双HLA单倍体的兄弟姐妹中56%(10/18)患有颈椎后纵韧带骨化症,而出现一个HLA单倍体的没一个患病。

Matsunaga在24名颈椎后纵韧带骨化症患者的家庭中对HLA单倍体也进行了研究。结果发现,带有较多HLA单倍体的兄弟姐妹中本病的发病率较高,同时出现两个单倍体的患病率为53%(10/19),出现单个单倍体的为24%(5/21),无HLA单倍体的21名受试者中只有一名患者。可见,基因因素可预见颈椎后纵韧带骨化症的发生。

1998年Koga等研究证实预示颈椎后纵韧带骨化症的基因位于第6对染色体上HLA复合体附近。

(三)调控基因

后纵韧带骨化的组织病理学特征是后纵韧带中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型胶原、骨形态发生蛋白和转型生长因子β的过度表达。Koga等研究证实调控胶原的COL11A2基因可能是后纵韧带骨化的易感基因之一。Kawaguchi等表明,骨形态发生蛋白和转型生长因子β表达于与骨化的后纵韧带相邻的软骨灶骨化基质和软骨细胞中,而不是非骨化的后纵韧带本身,在异位骨化过程中骨形态发生蛋白是激发间叶原始细胞分化的重要因素,转型生长因子β在随后阶段中刺激骨生成。因此,后纵韧带骨化形成过程中是多种而非一种基因起作用,包括COL11基因、BMP‐2基因和TGF‐β1基因。

Mamada等发现,颈椎后纵韧带骨化症患者与对照组相比,肋骨、上下肢骨密度较高,与年龄相关的骨密度降低较少。Yamada等提示,与TGF‐β1基因复制起动部位相近的869核苷T→C导致信号氨基酸链上10号位亮氨酸被脯氨酸代替,与腰椎骨密度及绝经后骨丢失率有关。CC基因型个体与TC或TT基因型个体相比,腰椎骨密度较高,绝经后骨丢失率较低。表明TGF‐β1基因型与颈椎后纵韧带骨化的发生有密切关系。

Kamiya等用等位基因特异性聚合酶链反应法确定319个日本人(46例OPLL患者和273例对照人群)的TGF‐β1基因型。研究表明,T869→C基因型与颈椎后纵韧带骨化的发生有密切关系,多因素回归分析表明,颈椎后纵韧带骨化症患者C等位基因出现几率显著高于对照组。因此,TGF‐β1T869→C基因型可预示颈椎后纵韧带骨化症的发生,C等位基因是后纵韧带骨化的易感因子,而且与高骨密度有关。TGF‐β1基因型可能对防止颈椎后纵韧带骨化症的发生起重要作用。

(四)动物研究

Okawa等为阐明颈椎后纵韧带骨化症的基因基础使用代表基因定位法对其进行研究。他们发现趾尖行走鼠的显型是由主控核苷焦磷酸酶的Npps基因无义突变所致(氨基乙酸568失活),这种酶通过生成钙化抑制剂无机焦磷酸盐来调节软组织钙化和骨矿物化。趾尖行走鼠加速骨生成的特点可能是预先切断基因产物致Npps功能障碍引起。这个研究从新颖的角度探索人类后纵韧带骨化的形成机理。

三、局部因素的作用

(一)与颈椎退变的关系

有些学者认为颈椎后纵韧带骨化症不仅是后纵韧带本身所发生的病理,有时可能是颈椎退变后增生的骨赘波及后纵韧带所致。1989~1993年Ep stein发现50例脊髓、神经根受压的患者病因为进展型颈椎退变(advanced cervical spondylosis,ACS)合并萌芽型后纵韧带骨化(OPLL in evolution,OEV),与典型后纵韧带骨化的区别在于,CT上可见肥厚的后纵韧带中有节段性标点样骨化钙化灶。这种早期后纵韧带骨化常与进展型颈椎退变结合在一起,说明后纵韧带骨化可能由颈椎退变所致。

Duck撰文指出,过去对于有颈椎间盘退变、椎间关节增生和椎管狭窄的患者只考虑为颈椎退变。当退变广泛,骨赘增生至后纵韧带时,诊断上就有与后纵韧带骨化相混淆的可能。Epstein和同事从1985年开始从事颈椎后纵韧带骨化症方面的研究,1985至1989年有严重的渐进性的脊髓症状的患者只有2%被诊为颈椎后纵韧带骨化症,典型的颈椎退变是指椎间关节退变及骨赘增生,在某些病例,骨赘增生可延伸至后纵韧带。亚洲人首先提出后纵韧带骨化这个概念,被认为是发生于韧带本身的病理过程。Epstein所提到萌芽型后纵韧带骨化,这种过程是颈椎退变的高级阶段还是后纵韧带自身骨化的开始,颈椎退变何时结束后纵韧带骨化何时开始,都需要进一步研究。

(二)与椎间盘突出的关系

Furusawa等为阐明后纵韧带骨化的形成机制,对趾尖行走鼠椎间盘的一系列改变进行研究。6周大时,所有椎间盘髓核体积均增大,导致椎间盘向前、后突出,随后纤维环的软骨组织破裂,并发现PCNA‐阳性软骨细胞的增殖。这些细胞S‐100阳性,基质中软骨素‐4‐硫磺蛋白多糖阳性,提示钙化的进展。15周大时再生的纤维环软骨组织到达后纵韧带,发生血管化并出现PCNA‐阳性的原始间叶细胞增殖,由于这些细胞对碱性磷酸酶呈阳性反应,而且基质中含有Ⅰ型胶原,被认为是成骨细胞。使用电子显微镜X线分析,可确定纤维环再生软骨细胞的基质中所出现囊泡含有钙磷酸盐结晶,提示钙化进展。一系列分析表明髓核增大后椎间盘突出、纤维环软骨组织破裂和软骨细胞再生性增殖激发趾尖行走鼠后纵韧带骨化,新生纤维环软骨细胞的软骨内成骨及原始成骨细胞的膜内成骨导致后纵韧带骨化的发生。

(三)与手术的关系

Nakamura等对68名后纵韧带骨化患者进行研究,其中47名行保守治疗,其余21名行椎管减压术。随访超过5年,结果发现绝大多数的连续型和混合型后纵韧带骨化有所进展,大多数术后患者后纵韧带骨化在纵向和厚度上都有明显加重。结果表明术后骨化的明显加重提示局部因素在这个过程中起重要作用。

1974年至1997年,Takatsu等对97例颈椎后纵韧带骨化症患者进行放射学研究。其中25例行椎管成型术,16例椎板切除术,56例行非手术治疗。结果发现,两个手术组间术后后纵韧带骨化进展程度上无统计学差异,而手术组与非手术组间存在明显差异,后路手术加速了后纵韧带骨化的进展。椎板切除术后后纵韧带骨化的进展可能是棘突、椎板切除后生物力学张力提高所致,而椎管成型术后的后纵韧带骨化进展应更多考虑生物性、结构性及动力反应性因素。

Onari等采用前路短节段融合而不作减压治疗30例颈椎后纵韧带骨化症患者,并进行长期的临床和放射学随访研究,平均随访时间为14.7年。结果发现,1例节段型进展为连续型,3例混合型变为连续型,26例患者后纵韧带骨化纵向进展大于2mm,15例厚度进展大于1mm。这说明,手术可能与后纵韧带骨化的发展相关。

四、骨化演变规律

一般认为后纵韧带骨化是在各种因素作用下后纵韧带本身发生的一种病理过程。后纵韧带的骨化开始于相邻的骨膜组织出现软骨增殖,随后这些软骨岛合并,导致渐进性骨成熟,在新生骨中出现成熟的哈佛管。Epstein证实后纵韧带骨化的发展过程,开始表现为邻近骨膜组织中软骨细胞增殖,然后软骨细胞移入不断肥厚、血管增多和纤维化的后纵韧带,接着骨化、钙化灶出现,最终这种钙化骨化结合导致薄层骨及成熟哈佛管的形成。

后纵韧带骨化一般开始于近端颈椎(C3~4或C4~5),然后向远端C6、7,甚至C7~T1延伸,平均累及2.7~4.0个节段。后纵韧带骨化前后方向上每年增长0.4mm,纵向以每年0.67mm的速度增长。颈椎管前、后径减少超过30%可导致脊髓压迫症状,减少超过50%可引起严重的脊髓功能障碍。Tsuyama观察到后纵韧带骨化的病理改变,骨化沿长轴和水平两个方向生长,成为椎管内巨大瘤状物,压迫脊髓使局部神经组织量明显减少,灰质内前角细胞数量减少、体积变小,白质内广泛脱髓鞘变化。董方春等从四个方面阐述颈椎后纵韧带骨化的病理变化:①沿颈椎后纵韧带走行分布区域可见异常骨化组织,但在椎间盘部位的骨化组织有中断现象,中断部分为纤维软骨样组织联结;②骨化韧带与硬脊膜之间由于磨擦而发生粘连,有时粘连很紧,使手术摘除骨化组织造成困难;③韧带骨化增厚,使椎管矢状径变小,对脊髓组织产生程度不等的压迫,引起脊髓损害;④椎间盘组织多有变性。骨化节段椎间盘较稳定,不易发生椎间盘突出,而骨化区与无骨化区交界部位的椎间盘,由于代偿性活动度增加,且容易受外伤而出现椎间盘后突出。

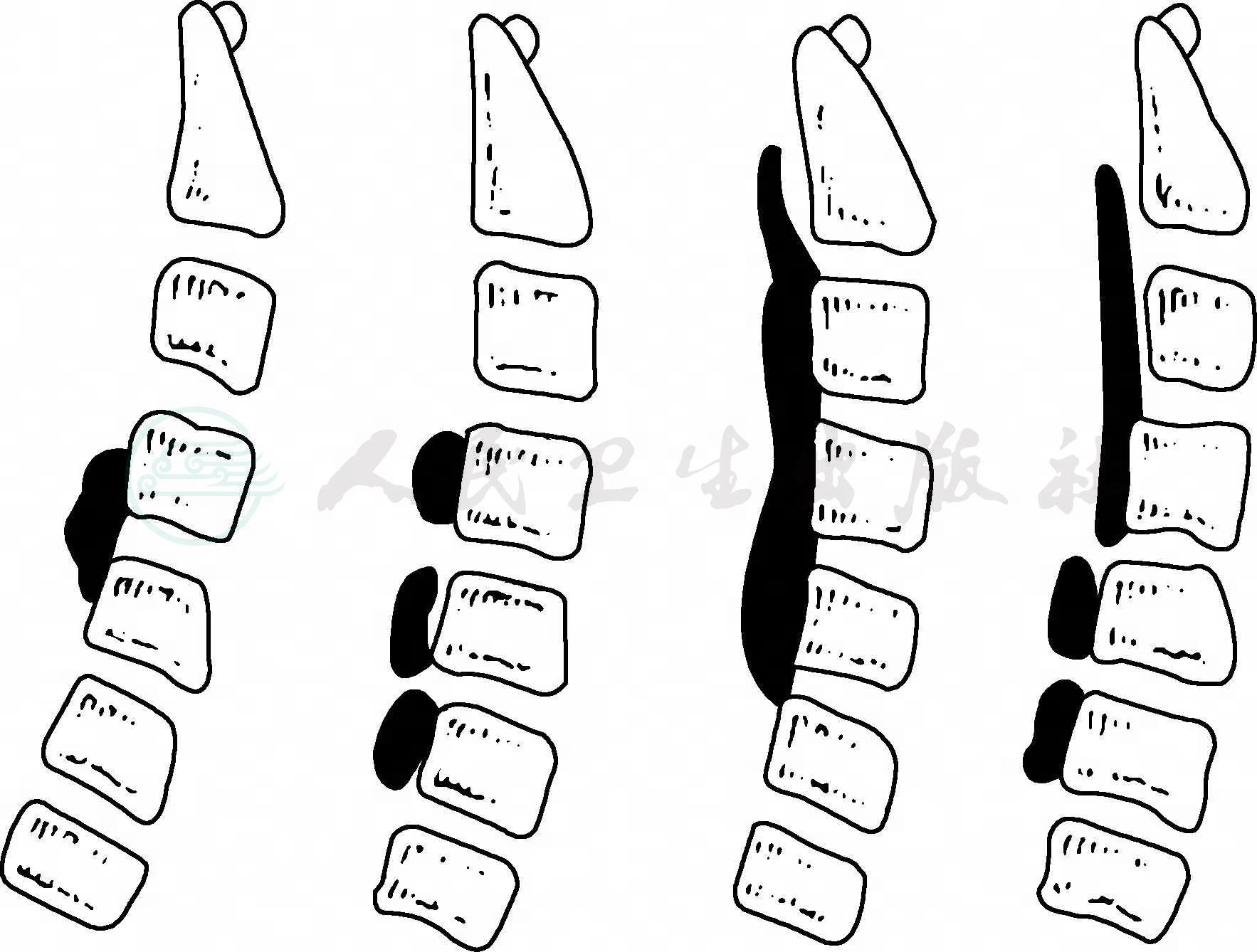

颈椎X线侧位片可见椎体或椎间隙后面有条状高密度影。依据X线表现,OPLL可分为四型(图1)。

1.局限型

为椎间隙后面的韧带局限性骨化,占7.5%。在颈椎OPLL中,以C5椎节最多见,其次为C4和C6椎节。一般2~5个椎节为最常见的发病数,平均约3个椎节;

2.节段型

为椎体后面的韧带骨化。数个骨化灶可分别单独存在,该型最为多见,占36%;

3.连续型

骨化块连续跨越数个椎体,占27.3%;

4.混合型

为节段型和连续型的混合。

图1 颈椎OPLL分型,从左到右依次为局限型;节段型;连续型;混合型

(一)保守治疗

对于症状轻微,或症状明显,但休息后能缓解者,以及年龄大且伴有器质性病变不能耐受手术者,均采用保守治疗。常用的方法有:卧床休息、佩戴颈领、颅骨牵引,目的在于避免或减轻头颈部活动所致的激惹。应用营养神经药物,消炎止痛可取得一定的疗效。按摩、大重量的牵引可使症状加重,应当慎用。

(二)手术治疗

1.适应证

①凡有明显脊髓压迫症状的患者(JOA评分6~12分),均应手术治疗;②对脊髓压迫症状虽不严重,但年龄较轻或伴有先天性颈椎管狭窄的患者;③保守治疗无效,症状和体征进行性加重者;④影像学上骨化灶特别明显,颈椎管已极度狭窄,轻微外伤或者颈椎大范围的活动有脊髓损伤可能者,亦可考虑手术。

2.手术方法

主要包括前路手术和后路手术两大类:

(1)前路手术:目的在于切除骨化的后纵韧带或使之游离漂浮,使脊髓受压减轻。

1)适应证:①C3以下节段性后纵韧带骨化,骨化灶厚度小于5mm,椎管狭窄率小于45%;②3个或者3个以下节段的后纵韧带骨化灶。

2)手术方法:经前路手术包括切除后纵韧带骨化灶或者漂浮两种方法。其中漂浮法首先切除减压范围的椎间盘组织,再次全切除减压范围的椎体,用微型磨钻磨除椎体后缘骨质,显露白色的后纵韧带骨化块,并将骨化块四周完全游离,使骨化块漂浮。减压后减压节段融合固定。贾连顺强调,骨化块切除后,残留的骨化组织边缘可能会对膨胀的脊髓产生压迫,造成脊髓损伤,表现为术后症状加重。

(2)后路手术:目的是通过后路减压扩大椎管,使前方受压的脊髓向后移位,从而减轻压迫症状。

1)适应证:①4个或者4个节段以上的后纵韧带骨化症;②后纵韧带骨化灶累及枢椎者;③后纵韧带骨化灶波及颈胸段至C7以下椎节者;④后纵韧带骨化灶伴发急性颈脊髓损伤,需广泛多节段椎板切除减压者。

2)手术方法:颈椎后路减压手术包括椎板切除和椎管成形术两类。

椎板切除术包括半椎板切除术和全椎板切除术。前者切除从一侧棘突基底部到关节突内侧缘间骨化的后纵韧带范围内所有的椎板和黄韧带。全椎板切除术从双侧关节突内侧缘间,病灶范围内所有的棘突、双侧椎板、棘间韧带、黄韧带和棘尖韧带,通常切除的范围包括上下各一节正常椎节的椎板。半椎板切除术,对颈椎稳定性影响小,但减压范围有限,通常适用临床症状轻,或者一侧症状重的患者。全椎板切除时首先从椎管较宽的一侧进行,同样可减少脊髓损伤的几率,该手术对颈椎的稳定性影响大,并可因环形瘢痕形成对脊髓产生压迫。另外,约30%的患者骨化灶有不同程度的发展,43%的患者颈椎屈曲畸形,因此,对全椎板切除者可采用颈椎侧块螺钉固定技术融合固定,以达到颈椎稳定的目的。

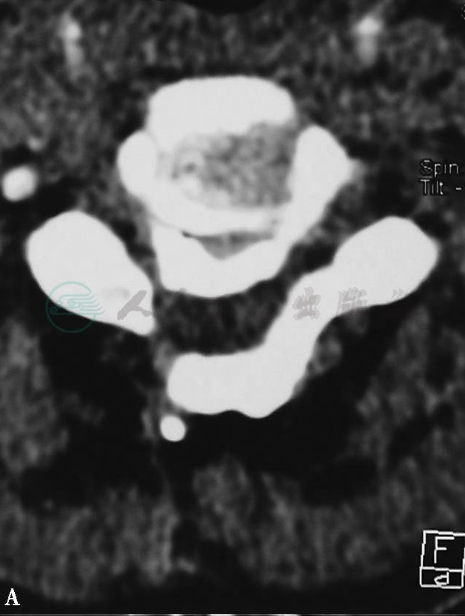

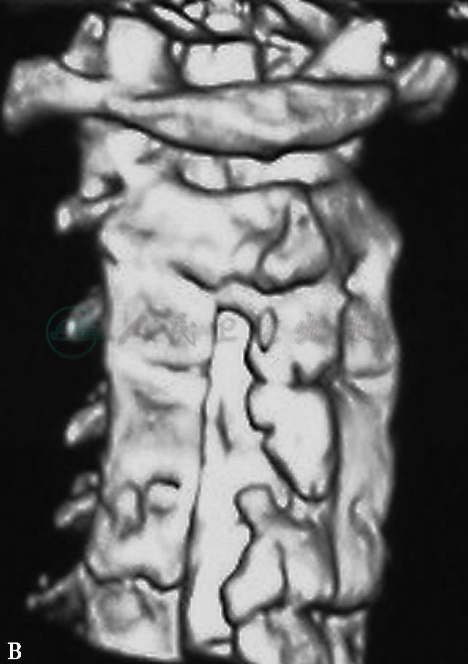

椎管成形术包括单开门(图2)和双开门技术,其目的为充分减压的同时,恢复椎管的后部结构,重建颈椎的稳定性,减少并发症。其中单开门椎板成型术中,首先暴露病变区上、下各1个节段的颈椎棘突及椎板,并将较长的棘突做部分切除;用钻或尖嘴咬骨钳一侧椎板开V形骨槽,呈纵行,位于小关节突的内侧缘,保留椎板的内层骨板及黄韧带,同样行另一侧椎板开槽,但须切断椎板全层及黄韧带;将椎板、棘突掀向未完全切断的椎板侧;将掀起的棘突缝合固定与“门轴”侧小关节囊或椎旁肌筋膜。双开门方法基本同单开门,由棘突分叉间向前,用气钻沿矢状线切开棘突;同样用磨钻或尖嘴咬骨钳小关节突的内侧缘一侧椎板开V形、纵形骨槽,保留椎板的内层骨板及黄韧带;将棘突向两侧掀开,造成双侧椎板内板不全骨折;保留棘突者,使用植骨块嵌入劈开的两块棘突间,避免棘突椎板复位;以钢丝穿孔固定植骨块。开门成形术最常施行的节段为C3到C7,有时OPLL延续到C2水平者,可圆穹隆样切除C2椎板下部,如果必要亦可完全切除。但C2棘突附着较多的肌肉,切除时应该慎重。

(3)前后路联合手术:对有些病变范围比较广泛或者为混合型OPLL伴有巨大椎间盘突出或者显著、巨大的骨化块时,可先行后路椎板减压或者椎管成形,使脊髓获得后移的空间,一期或3周后二期再作前路间盘切除或骨化块切除,这种联合入路减压充分且比较安全。此外,也可作为前路或后路手术后疗效不明显或症状加重者的一个补救手术。

A

B

图2 颈椎OPLL后路单开门术后5年CT片