英文名称 :chronic antral gastritis

中文别名 :胃窦炎

慢性胃窦炎(chronic antral gastritis)或被笼统地称为胃窦炎,虽常见于30岁以上成人,但也见于儿童;原因一直不太清楚,是一种局限于胃窦部的、间歇性复发的慢性非特异性炎症感染性疾病,通常认为是由细菌或真菌感染所致,其病理生理学基础是吞噬作用不正常,有些学者将其划为儿童期慢性肉芽肿病(chronic granulomatous disease of child‐hood,CGD)。

幽门螺杆菌在光学显微镜下为一种革兰阴性,S形或弧形弯曲的细菌。电子显微镜下可见幽门螺杆菌一端有4~7条带鞘的鞭毛,鞭毛可为幽门螺杆菌菌体提供动力使其穿透胃黏膜表面黏液层,进而定植于胃黏膜表面。幽门螺杆菌在培养环境欠佳或抗生素干预后可发生球形变,成为L形幽门螺杆菌,有研究认为幽门螺杆菌球形变是幽门螺杆菌感染根除后复发及产生耐药的重要原因之一。

幽门螺杆菌是一种专性微需氧菌,最佳培养条件为37℃和pH为6.6~7.2。许多固定培养基均能用作幽门螺杆菌的分离培养,如哥伦比亚琼脂、脑心浸液琼脂、布氏琼脂等,培养时必须加入适量的动物全血作为补充物。

幽门螺杆菌能产生氧化酶、触酶、尿素酶、碱性磷酸酶、γ-谷氨酰转肽酶、亮氨酸胺肽酶和DNA酶,其中与幽门螺杆菌致病关系最为密切的为尿素酶。幽门螺杆菌尿素酶可借尿素分解产生的氨中和幽门螺杆菌周围的酸,从而使幽门螺杆菌能在胃腔中生存和定居。尿素酶还可通过多种机制导致组织直接损害及组织黏膜炎症反应。此外,根据尿素酶的工作原理,开发出许多依赖尿素酶诊断幽门螺杆菌的方法(如快速尿素酶、尿素呼气试验等),广泛应用于临床。

幽门螺杆菌感染引起的胃十二指肠疾病主要与以下致病机制相关:①损害胃黏膜屏障(幽门螺杆菌毒力因子、脂多糖与磷脂酶A);②引起系列炎症与免疫反应;③影响胃酸分泌(增多或减少);④引起胃黏膜萎缩与增生。

从幽门螺杆菌定植于胃黏膜表面开始,机体的免疫系统即被激活,胃黏膜上皮细胞合成多种促炎细胞因子(IL-8、TNF-α等),诱导多种免疫细胞活化后积聚到胃黏膜表面,引起慢性活动性胃炎。激活的免疫细胞可进一步分泌多种细胞因子,促进幽门螺杆菌传递给T细胞及B细胞,引起胃黏膜局部淋巴细胞及单核细胞浸润,产生特异性细胞免疫和体液免疫应答。胃黏膜急性炎症反应可致胃黏膜黏液屏障被破坏,形成糜烂甚至溃疡;长期慢性炎症反应可导致胃黏膜萎缩、肠上皮化生及异型增生。

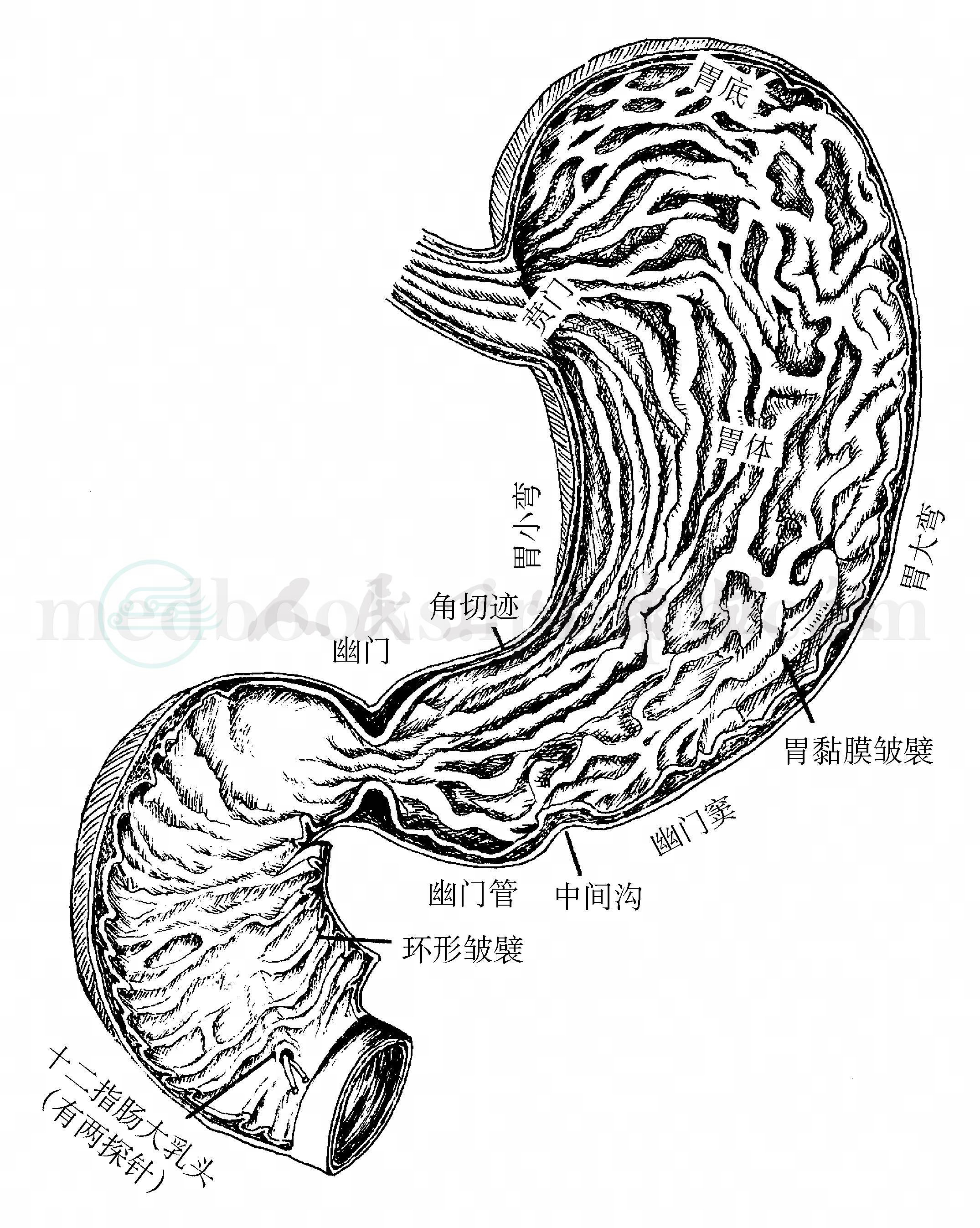

胃(stomach or gaster)为腹腔不成对脏器,是消化管中最膨大的部分,有两壁、两缘和两口(见图1)。两壁即前壁和后壁。上缘凹而短,朝向右上方,称胃小弯(lesser curvature),其最低处的转角称角切迹(angular notch);下缘凸而长,朝向左下方,称胃大弯(greater curvature)。胃的上口即入口与食管相接,称贲门(cardia);其下端(口)即出口与十二指肠(duodenum)相连,称幽门(pylorus)。在幽门的表面常有缩窄的环形沟,胃幽门括约肌所在之处。胃靠近贲门的部分为贲门部(cardiac),贲门平面以上向左上方膨出部分为胃底(fundus of stomach),角切迹右侧至幽门的部分为由幽门窦(pyloric antrum)和幽门管(pyloric canal)组成的胃窦(gastric antrum),胃底与幽门部之间的部分即胃体(body of stomach)。其中,幽门部和小弯附近是溃疡的好发部位。

图1 胃的形态与黏膜分布

胃大部分(胃底、贲门部、胃体的大部分)位于左季肋区,小部分(胃体小部分及胃窦)位于腹上区。贲门位于第11胸椎体左侧,幽门位于第1 腰椎体右侧。胃的位置可因体位、呼吸及其内容物的充盈程度而变化。胃前壁右侧与肝左叶靠近,左侧与膈相邻并为左肋弓所遮掩,中部贴近腹前壁,胃常随呼吸而上下活动,胃后壁借网膜囊与胰,左肾和左肾上腺等相邻,胃底与膈和脾相邻。

胃壁由黏膜层、黏膜下层、肌层和浆膜层四层构成,更为细节地,胃壁自内向外有六层结构,即黏膜、黏膜肌层、黏膜下层、肌层、浆膜下层和浆膜层。浆膜层即腹膜脏层。活体胃的黏膜为淡红色,具有独立活动功能的可塑性组织在胃黏膜和肌肉层之间有一层含有血管、肌纤维和神经成的疏松的黏膜下层,由于这层组织的存在,黏膜层得以在没有肌层参与的情况下形成皱襞,并能独立地作收缩和舒张运动。胃小弯处黏膜恒定地呈现4~5条纵行皱襞,该处黏膜皱襞平行整齐,向大弯处逐渐变粗而呈横向或斜向走行;胃底黏膜皱襞较粗而弯曲,略呈网状;胃窦黏膜皱襞主要与小弯平行;贲门和幽门处的黏膜皱襞则呈放射状排列。随着胃充盈程度的降低,黏膜皱襞减少甚至展平。一般地,胃黏膜在空虚时形成若干皱襞,充盈时皱襞展平、减少,并且在小弯处胃体的黏膜皱襞宽度一般不超过5mm。胃的肌织膜发达,由3层平滑肌构成:外层纵行,中层环形,内层为斜行。在幽门处环形肌增厚形成幽门括约肌。其内膜有黏膜,突入管腔形成环形皱襞,称为幽门瓣。它有延缓胃内容物和防止肠容物逆流至胃的作用。

胃的淋巴引流有一定的区域性。胃体小弯侧、胃底右侧及贲门部的淋巴流向胃左淋巴结;胃窦部小弯侧的淋巴流入幽门上淋巴结;幽门大弯侧及胃体大弯侧右半部的淋巴归入幽门下淋巴结和胃网膜右淋巴结;胃体大弯侧左半部和胃底左侧部的淋巴注入胃网膜左淋巴结。上述四区的淋巴结输出管最终归入腹腔淋巴结。胃各部淋巴回流虽大致有一定方向,但因胃壁内淋巴管有广泛吻合,几乎任何一处的胃癌,皆可侵入胃其它部位相应的淋巴结。

成年人的胃容量可达到3000mL,其形态多样,可有牛角型、钩型、瀑布型和长型等。胃的主要作用在于接纳食物、分泌胃液和调和食糜。为此,胃具有储存、消化和转运食物的作用,而这些作用是通过胃液分泌和胃部的运动功能来完成。

胃的运动由接纳、蠕动和排空组成。当咽和食管充以食物而扩张时,通过迷走神经作用,胃底部肌层松弛,腔内压力降低,称为接纳性松弛。随之,食物进入胃底,胃内压力升高,发生弛张,称为的接纳。两个作用协同使胃囊具有储存器的作用。

进食后,胃体和胃窦部肌肉主要是中层环形肌舒张和收缩产生蠕动,将食物混合并挤压成碎块。正常时只有液体和细碎块在蠕动下才能通过幽门。

胃幽门部是经常处于一定紧张状态,即关闭状态。使胃内容物不能通过,当蠕动波接近幽门时,紧张性暂时消失,幽门松弛或开放,液体和小碎块得以通过。此后,幽门重新关闭。但并非每一达到幽门的蠕动波都伴以幽门的开放。在X 线检查时,有时还可见胃内容物逆向蠕动自胃窦流向胃体称为逆蠕动,这可使食物进一步碾碎。

任何原因引起胃底松弛和胃的能力降低都可引起胃的排空加速,尤其是液体食物,而胃蠕动减弱则会导致固体食物的排空的延迟。这两种情况在迷走神经切除及皮革样胃癌患者中都可同时存在。

组织学以炎症细胞浸润黏膜为主要特征,无腺体破坏萎缩等现象,腺上皮可有炎症引起的再生、退变等现象。细胞学无特征性改变,也无法按炎症细胞浸润深度判断浅表性胃炎的轻重程度。涂片中可见炎症细胞及正常上皮细胞,也可见肿胀及破碎的退变细胞。

分为胃底、胃体、胃窦三部分。胃体与胃窦在小弯的分界部称角状切迹,这是在内镜检查中作定位的重要标记;它相当于胃小弯垂直与水平段相交处,是溃疡、胃癌好发部位。

胃的黏膜表层为单层柱状上皮,能分泌黏液。胃黏膜除形成皱襞表面还呈现许多细小的皱折。凸出的部分称胃小区,呈多角形,直径约2~3mm,周围狭小的沟称胃小沟,将小区互相隔开。胃小沟呈树枝或迷路状,相互连接,胃小区内有许多陷凹状的开口部,这是胃小凹,大约3~8个胃腺体管腔通入一个胃小凹。一个胃小区约有数百个胃小凹。在慢性胃炎时,病变从胃小区开始。胃小区及小凹的改变用放大胃镜和立体显微镜才能看清。

胃黏膜上的胃腺体可分贲门腺、胃底腺及幽门腺,贲门腺仅含黏液细胞。胃底腺除含黏液细胞外还有壁细胞及主细胞等。幽门腺则主要含黏液及胃泌素细胞,在靠近胃体部幽门腺还有稀少的壁细胞,不分泌盐酸,但分泌少量蛋白酶原样物质。胃黏膜表面上皮细胞和其分泌的黏液两者组成黏膜屏障,能防止氢离子反弥漫、缓冲胃酸,抵抗酸-胃蛋白酶的消化,因而对胃黏膜具有保护作用。表面上皮细胞是一种不断更新的细胞,很易受损而脱落,但修复迅速,大约只需36小时即可。在正常情况下,表层上皮细胞大约每1~3天完全更新一次。

壁细胞和主细胞的表面存在乙酰胆碱、胃泌素和H2受体。当迷走神经兴奋时,其神经末梢释放的乙酰胆碱能直接刺激细胞分泌盐酸。胃黏膜中的肥大细胞受刺激(例如炎症)后释出的组胺,也能与壁细胞表面的H2受体结合,引起盐酸分泌。

胃酸的分泌具有自限性生理调节。迷走神经兴奋、胃窦充盈膨胀,进食蛋白质食物,血钙升高,胃腔内胃酸降低等因素均能兴奋胃泌素释放。胃泌素通过血液循环能刺激壁细胞相应受体分泌盐酸。而胃酸分泌又受到下列因素的调节,胃酸增多至pH < 2时能反馈抑制G细胞分泌胃泌素。胃黏膜合成的前列腺素和D细胞分泌的生长抑素能抑制胃泌素和组胺引起的胃酸分泌。胰泌素、缩胆囊素-胰酶泌素,肠抑胃肽、肠血管活性肽等血浓度增高可抑制胃泌素的分泌或竞争性抑制壁细胞的盐酸分泌。胃泌素还能改善胃肠黏膜血供和营养,促进胃黏膜细胞和壁细胞的增强,它还有促进胃蠕动。增强下食管括约肌张力,减弱幽门张力作用。

在内镜下,正常胃黏膜呈橘红色,表面黏附稀薄透明黏液而显光滑、湿润、光泽、有反光。当取左侧卧位时,胃液、唾液及其他分泌液等积存于胃的最低部即胃底,此称黏液糊。将纤维胃镜抵近胃黏膜做细致观察时,可看出黏膜表面有无数正常小隆起,即胃小区及小区间的微凹,称胃小沟。有时在正常胃窦部还可见到黏膜微细红色血管网,血管走行清晰。正常胃的蠕动多始于胃体下端,在内镜下弱的蠕动呈浅弧形,强的蠕动呈环形收缩,并向前推进直至幽门,幽门收缩时,幽门黏膜皱襞聚集似菊花瓣状突向胃窦腔。

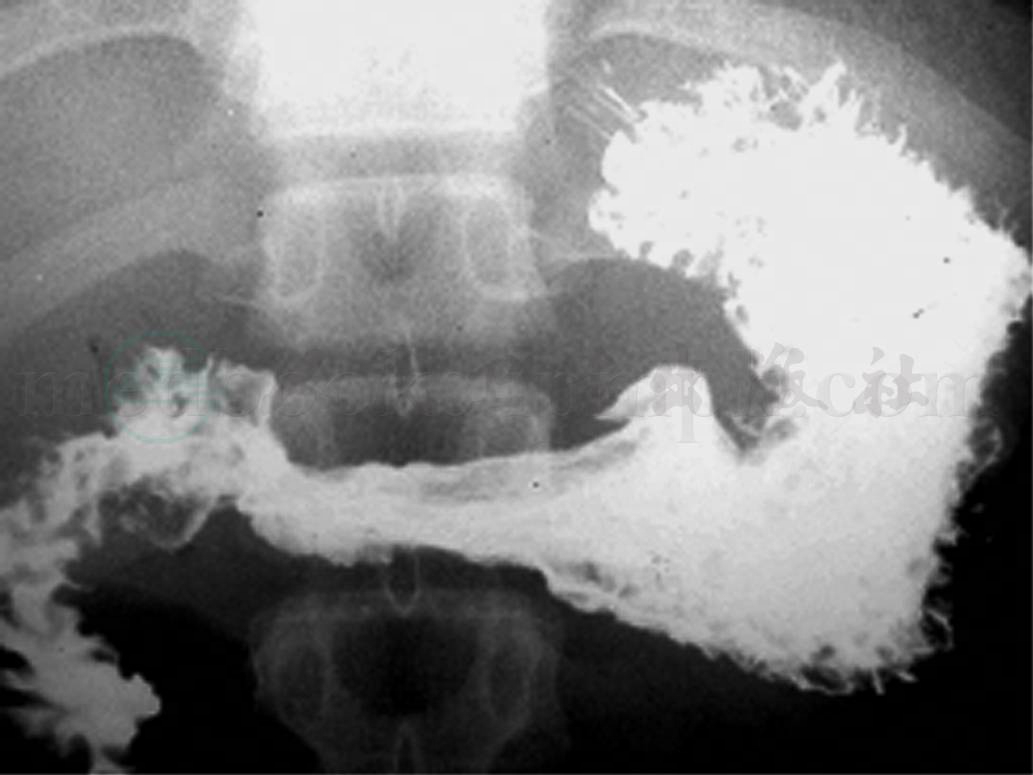

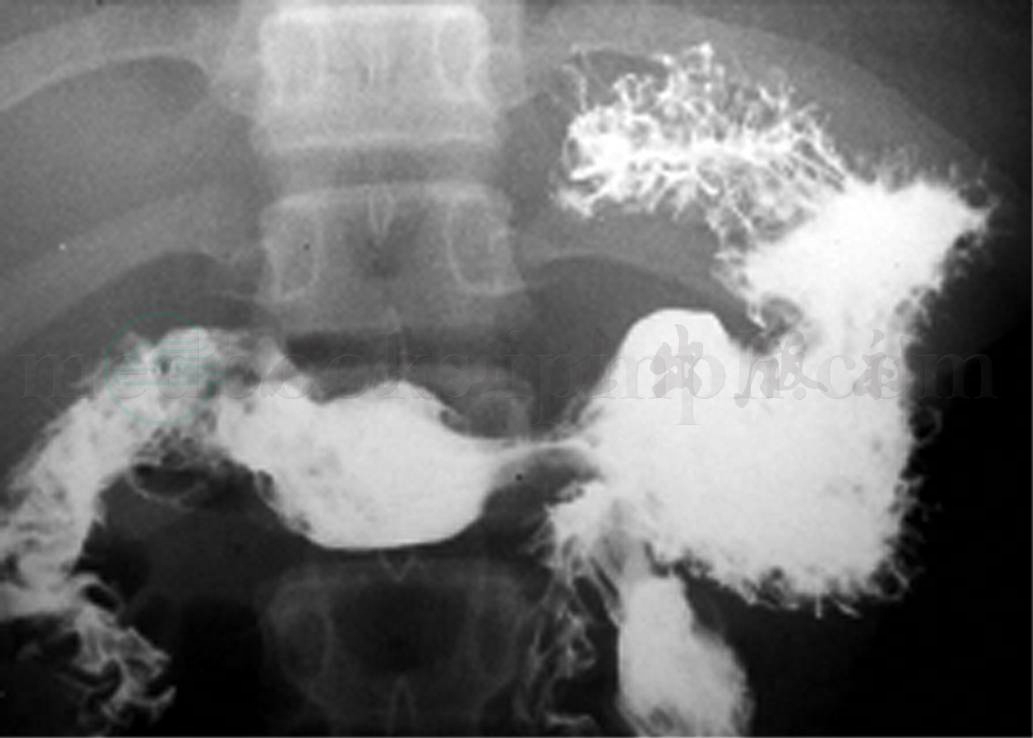

在发作期进行X线钡餐检查是对此病行之有效的影像学诊断手段,但若病情较轻,尤其是在非发作期时钡餐检查可无明显异常发现,此病的典型表现包括:

1.胃窦部、特别是幽门前区的激惹现象

局部可以出现边缘不规则的痉挛性收缩,也可以处于半收缩状态;缓解时胃窦部出现胃蠕动,有的往往在胃内钡剂充盈较多时便不见明显异常(图1),但有的不能充分舒张,有的在胃窦部收缩与舒张均不充分。

A

B

C

图1 胃窦炎

男,13岁,阵发性胃痛3个月。A.胃痛时钡餐检查:胃窦部明显向心性痉挛性收缩,其边缘不光滑;B.较缓解后胃窦部出现正常蠕动波;C.服较大量钡液后取立位、胃窦部便无明显异常

2.胃窦部粘膜皱襞增多、增粗或(和)紊乱

表现为胃窦部粘膜皱襞的宽度一反常态、往往超过胃体部粘膜皱襞的宽度。

3.胃窦部粘膜皱襞不及正常柔软

加压时往往不像正常粘膜皱襞一样容易被压平;当蠕动的收缩波到达时粘膜皱襞多不能像正常粘膜皱襞一样变细。

4.胃窦部向心性狭窄

其胃窦部的形态往往仅略有变化,当胃窦部已比较恒定地向心性狭窄时,表明慢性胃窦炎已发展到肌层明显肥厚的阶段,通常可收缩得甚细而不能舒张。狭窄段与正常段之间可以逐渐过渡,也可以有比较清楚的分界。

(一)祛除病因

戒烟酒,避免刺激性食物。

(二)药物治疗

1.抗Hp治疗

对有Hp感染的慢性胃炎,可给予以一种铋剂为中心加上两种抗生素(甲硝唑,四环素或阿莫西林)或以质子泵抑制剂为中心加上两种抗生素(甲硝唑及羟氨苄青毒素)。

2.保护胃粘膜可给予硫糖铝,麦滋林‐S,米索前列醇等。

3.促进胃蠕动可给予吗叮啉,西沙必利(普瑞博思),甲氧氨普胺(胃复安),以减少胃下垂,幽门张力低等引起的十二指肠反流及胆汁反流。

4.对重度不典型增生宜手术治疗。

1.注意饮食卫生,进食要定时定量,避免过冷、过热饮食和刺激性食物。

2.慎用或不用对胃有刺激性的药物。

3.戒烟禁酒,注意劳逸结合。

主要是增加机体抵抗力,锻炼能够适应环境改变的能力;搞好生活管理,注意饮食卫生,保证身体健康;避免或减少对胃刺激性过大的食物;及时、妥善地处理急性胃炎;去除体内的感染病灶(口、鼻、咽喉)。

防治胃炎进食原则:宜慢。细嚼慢咽可以减少粗糙食物对胃黏膜的刺激。宜节。饮食应有节律,切忌暴饮暴食及食无定时。宜洁。注意饮食卫生,杜绝外界微生物对胃黏膜的侵害。宜细。尽量做到进食较精细易消化、富有营养的食物。宜清淡。少食肥、甘、厚、腻、辛辣等食物,少饮酒及浓茶。