英文名称 :tumor of spinal cord

按病理解剖讲,只有生长于脊髓本身的新生物属于脊髓瘤,但临床常将生长于椎管内的各种肿瘤统称为脊髓瘤(tumor of spinal cord),这包括从脊髓、硬脊膜、神经根、血管、脂肪等组织生长的肿瘤及从身体其他部位转移至脊髓的转移瘤,故也泛称为椎管内肿瘤。

根据国内外文献报道,脊髓瘤每年每10万人口的发病率为2.5~10人,在1组3 500例尸检中发现151例脊髓瘤,占0.43%。占神经系统疾病住院病人的2.5%,为神经系统肿瘤的10%~15%,与脑瘤的发病率相比较,约为脑瘤发病率的1/12。国内报道为1/5~1/10.7,脊髓、神经根和硬脊膜的总体积与脑的总体积之比为1∶8,这样二者发生肿瘤的机会却很接近。脊髓肿瘤可发生在任何年龄,国内报道从1~71岁,但以20~50岁者最多见,占脊髓瘤患者65%以上。一般先天性肿瘤多发生在青少年,而脊膜瘤可见于高龄患者。

脊髓瘤在男性较为多些,按人口发病率计算男女之比为1.25~1.5∶1。但脊膜瘤女性病人占优势,男女之比为1∶5。而先天性肿瘤以男性儿童占优势。

从表1中可看出脊髓瘤以良性肿瘤神经鞘瘤和脊膜瘤最多见,占脊髓肿瘤的45.4%~59.7%。天津医科大学总医院报道402例椎管内肿瘤,以脊膜瘤最常见,占33.8%,神经鞘瘤为第二位,占32.2%,与国外文献相一致。

表1 列举国内7个大组报道1093例脊髓瘤及国外文献报道4885例脊髓瘤的病理分类:

除按病理分类外,脊髓瘤可按肿瘤与硬脊膜、脊髓的关系而分类为硬脊膜外、髓外硬膜内、髓内三大类:肿瘤位于硬脊膜外者称为硬脊膜外肿瘤,综合国内6组报道1291例脊髓瘤,硬脊膜外肿瘤占20.7%,国外报道占16.6%~28%;肿瘤位于硬膜内脊髓外者为髓外硬脊膜内肿瘤,占脊髓瘤的62.9%,国外报道为53%;肿瘤生长于脊髓内者称髓内肿瘤,占16.4%,国外报道占11%~26.4%。

另外,脊髓瘤还可按其位于脊髓节段而分为颈段、胸段、腰骶段及马尾部脊髓肿瘤。脊髓肿瘤可生长于脊髓任何节段和马尾神经,以胸段最多见,国内报道脊髓瘤位于颈段脊髓者占24.1%,胸段者占54.5%,腰骶段及马尾部者占21.4%。成人脊髓的平均长度为45cm,胸段脊髓占脊髓全长的58%,颈段占23%,腰骶段及圆锥占19%。因此,脊髓瘤在各脊髓节段的分布也大致符合这个比例。

脊髓是中枢神经系统传入和传出的通路,其内部有上行和下行的神经纤维和神经细胞群,并构成各种脊髓反射的中心,故其功能十分重要。和颅骨一样,椎管为骨性结构,椎管内容积是一定的,除少数神经鞘瘤可沿椎间孔长至椎管外,其他肿瘤均在椎管内生长。椎管平均长度为70cm,而脊髓平均长度为45cm;脊髓横径及前后径亦较椎管小,脊髓仅占椎管横断面面积的2/3,但椎管在胸段最窄;另外,在颈段及腰段等可因先天或后天因素形成的狭窄,使椎管与脊髓间的空隙减少,当有肿瘤生长时可早期出现症状。当椎管内髓外肿瘤压迫造成脊髓移位时,由于前后神经根及齿状韧带对脊髓的固定作用,使其移位受到限制,因神经根的固定作用,脊髓向后方移位的范围比向前移位的范围小,髓外肿瘤可挤压脊髓向对侧移位,并将其挤压至对侧的硬脊膜及骨壁上造成损害。脊髓受压后局部被逐渐破坏,使其产生缺血、缺氧直至变性、坏死;另外,在脊髓移位时由于受到神经根及齿状韧带的拴系作用,在其附着脊髓部位及其内部结构受到力的作用,造成脊髓局部和内部相应结构的损害。生长于脊髓内部的肿瘤呈扩张性或浸润性生长,直接破坏其邻近的神经细胞、神经纤维及髓鞘,使神经纤维退变,神经细胞坏死,并在肿瘤周围有胶质细胞增生,造成脊髓功能严重障碍,此种神经细胞坏死造成的脊髓功能障碍是不可逆的。

62条根动脉由椎间孔进入椎管内仅6~8条向脊髓供血,前根动脉组成脊前动脉供应脊髓前2/3的血液,上颈髓的供血是由来自颅内椎动脉降支,进入椎前动脉,并常有发自C6的根动脉向颈段脊髓供血,而胸段脊髓供血主要来自T7根动脉,再下段脊髓的供血主要来自从T7到L2之间进入脊髓的一支Adamk‐iewicz动脉供血。这些动脉分成升支及降支,升降支吻合构成脊前动脉网。由小脑后下动脉的脊支或自椎动脉在延髓侧面发出的分支沿脊髓后外侧沟下行构成脊后动脉网,供应脊髓后1/3的血液,因此不难看出脊髓胸段供血较差,当脊髓特别是脊髓腹侧受压或手术时易影响脊前动脉供血,可产生该段脊髓缺血,甚至造成脊髓软化,有时脊髓缺血、坏死区与肿瘤有一定距离,而不在同一脊髓节段。

随着肿瘤在椎管内不断长大,不同程度地阻塞了脊髓蛛网膜下腔,在肿瘤平面以下出现蛛网膜下腔部分或完全梗阻,此时腰椎穿刺在此平面以下的蛛网膜下腔的压力不随呼吸而波动,奎肯施泰特(Quecken‐stedt)试验(简称奎氏试验)呈部分或完全性梗阻。由于肿瘤周围的血‐脑屏障破坏,脑脊液蛋白含量增高,低位椎管内梗阻脑脊液蛋白增高更为明显。另外,由于肿瘤的压迫,脑脊液蛋白含量增高、出血等因素可造成脊髓蛛网膜炎性改变及粘连,进一步加重脊髓功能障碍。

1.腰椎穿刺检查

脑脊液化验检查及动力学检查在脊髓瘤的诊断上有重要地位,不仅有助于鉴别诊断,且可为早期诊断提供线索。脊髓瘤引起椎管内蛛网膜下腔梗阻后,梗阻平面以下的脑脊液蛋白增加,即或是部分梗阻,亦有不同程度的增加,一般肿瘤部位愈低蛋白含量愈高,可达几g/L到10g/L(数百mg%至1g%以上),脑脊液常呈淡黄色,在体外可自凝,细胞数多不增加,称为Froin征。

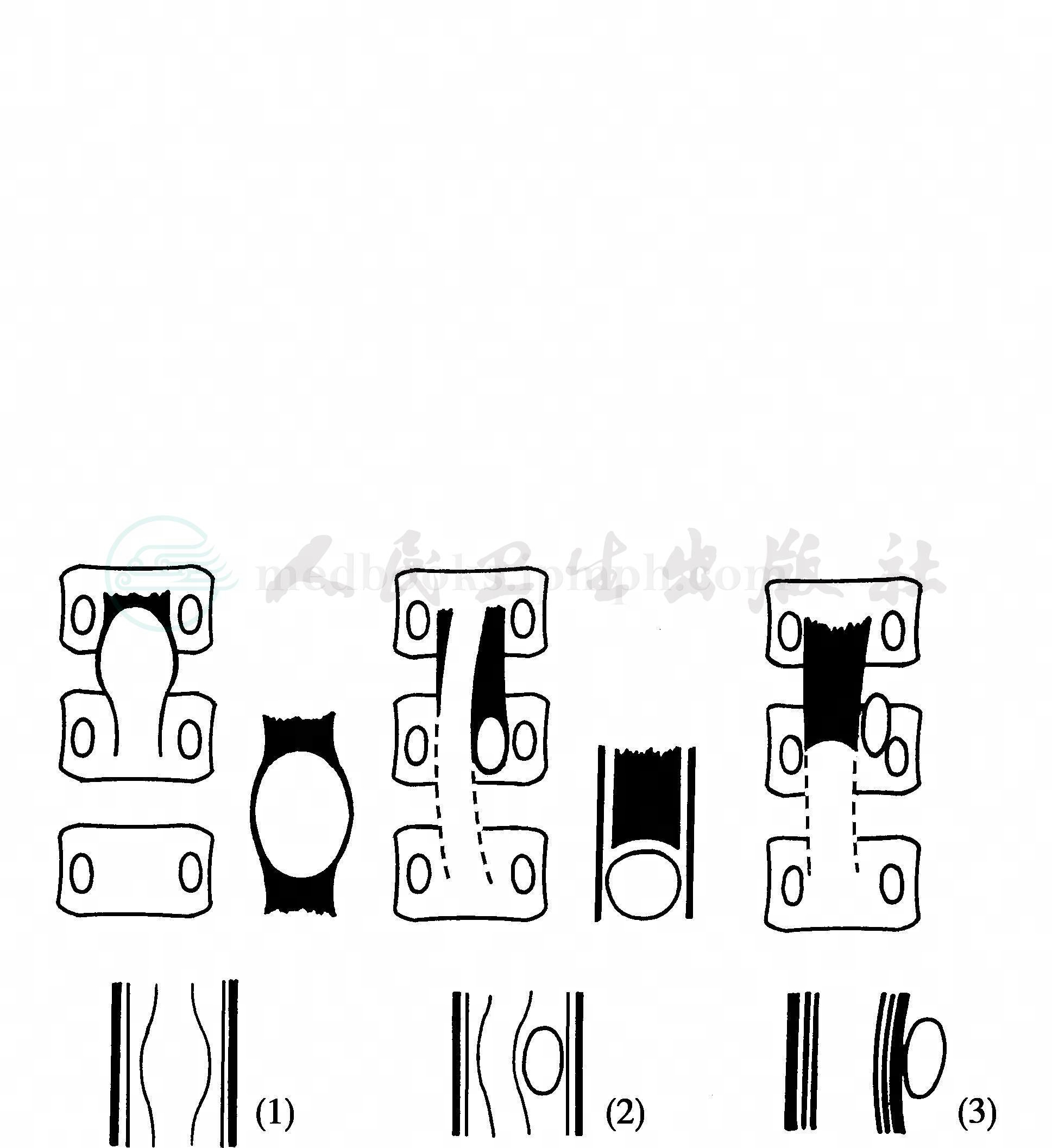

压迫颈静脉试验或称奎氏试验(Queckenstedt test)是检查椎管内蛛网膜下腔有无梗阻及其程度的简单、易行的可靠方法。正常人侧卧腰穿后脑脊液在测压管内随呼吸、脉搏而有波动,此时术者用手掌压迫病人腹部10~20秒,使腹压升高致使椎管内脑脊液压力迅速上升,放松手掌压迫20秒内压力恢复至原水平(Stookey test),说明腰穿针头在蛛网膜下腔无误,此时进行奎氏试验才有价值。术者将一血压计气袋缠于患者颈部与血压计相连接,记录脑脊液初压,然后将血压表加压至2.6kPa,每5秒钟记录脑脊液压力一次,直至压力不再升高为止,然后拔开血压表与气袋的接头,使压迫颈静脉的压力突然解除后,每5秒记录压力一次,直至不再下降为止。依此方法将气袋压力分别升至5.3kPa及8kPa,记录脑脊液压力变化,将记录压力变化画成曲线制成图表(图1)。椎管内蛛网膜下腔通畅者颈静脉受压后腰穿脑脊液压力~50迅速升高,15秒即达高峰,放压后15秒内压力降至原来初压水平(图1)。另外,压颈至8kPa时腰穿压力至5kPa以上。当椎管内蛛网膜下腔部分梗阻时,椎管内压力上升及下降均慢,上升幅度亦小,解除颈静脉压迫后脑脊液压力也不能降至初压水平(参见图2)。当蛛网膜下腔完全梗阻时,压颈后椎管内压力无明显变化(图3)。放出少许脑脊液后压力明显下降,低位梗阻时这种现象更明显。如腰穿确感腰穿针头通过硬脊膜而无脑脊液流出或抽不出脑脊液称为无液穿刺或干穿,多为圆锥或马尾肿瘤,穿刺针已直接刺入肿瘤内。

图1 压迫颈静脉试验(显示蛛网膜下腔无梗阻)

图2 压迫颈静脉试验(显示蛛网膜下腔部分梗阻)

图3 压迫颈静脉试验(显示蛛网膜下腔完全梗阻)

(1)颈静脉加压至2﹒6kPa;(2)颈静脉加压至5﹒3kPa;(3)颈静脉加压至8kPa;●:颈静脉开始加压↓:解除所加之压力

2.脊柱X线检查

常规脊柱摄片应包括相应节段脊柱正侧位及斜位片。因成人脊髓较脊柱短,因此脊髓节段与相应脊柱节段不在同一水平,在摄脊柱X线片时应注意此差异。自颈髓下段起比相应颈椎高一个椎骨,上中胸髓较相应椎骨高2个椎骨,下胸髓高出3个椎骨,腰髓位于T10~12之间,骶髓位于第1腰椎水平。约26%~40%的脊髓肿瘤病人有脊柱X线异常表现,主要异常有:①椎管扩大,椎体后缘受压凹陷及骨质吸收、变薄,椎弓根间距增宽等(图4);②椎间孔扩大:从神经根生长的神经鞘瘤可见到椎间孔扩大及骨质破坏,在斜位片上可很好显示,甚至能显示伸出椎间孔呈哑铃形生长的肿瘤阴影;③肿瘤内钙化:肿瘤内钙化对诊断脊髓瘤很有价值,但少见,发生率为3%~8%。常发生钙化的脊髓瘤有脊膜瘤,多为大小不等的斑点状钙化;其他如畸胎瘤、血管母细胞瘤亦可产生钙化;④椎体及其附件的骨破坏:转移瘤等可有椎体及其附件的骨破坏,但椎间隙多不受累。

图4 颈椎X线片显示椎弓根间距增宽

3.脊髓造影术是诊断脊髓瘤的重要手段。

早年用碘油或空气行脊髓造影,现改用非离子水溶性造影剂如碘海醇(欧乃派克iohexol,Omnipaque)、碘曲仑(iotrolan;伊索显,Isovist)等新型造影剂。当有椎管内蛛网膜下腔梗阻时即可进行此项检查,可从肿瘤下方(经腰椎穿刺)或肿瘤上方(经小脑延髓池穿刺)分别注入对比剂,可显示肿瘤的下极或上极,参考临床症状与体征,可估计出肿瘤的整个范围,明确肿瘤所在部位,并可判断肿瘤在硬脊膜外、髓外或髓内。硬脊膜外肿瘤造影剂在肿瘤处中断,梗阻平面呈不规则的梳状或齿状充盈缺损,脊髓移位较轻,造影剂的宽度愈近肿瘤处愈窄,蛛网膜下腔变窄向内移位,蛛网膜下腔外缘与椎弓根的距离增大,常在2mm以上(正常为1.5mm)。硬脊膜下髓外肿瘤:造影剂在肿瘤部位中断,呈偏心性小而浅的杯口状充盈缺损。脊髓受压变细并向对侧移位,病侧蛛网膜下腔较宽,对侧狭窄,蛛网膜外缘与椎弓根距离在1.5mm以下。髓内肿瘤:见到脊髓呈局限性膨大,呈梭状或大杯口状充盈缺损,但无移位。两侧蛛网膜下腔变窄,两侧蛛网膜下腔外缘贴近甚至超过两侧椎弓根内缘(图5)。脊髓血管畸形于脊髓造影像上可见到蚓状充盈缺损。脊髓造影对脊髓瘤诊断的阳性率为80%~100%。

图5 (1)脊髓内肿瘤完全性梗阻及不完全性梗阻;(2)脊髓外硬脊膜内肿瘤,脊髓偏侧部位,脊髓前或后正中部位;(3)硬膜外肿瘤

4.脊柱CT检查

因肿瘤、脊髓与椎管内结构CT平扫时分辨不清,需行强化或向椎管内注射对比剂后再行CT扫描,此种脊髓造影CT检查比普通脊髓造影敏感。髓内肿瘤在脊髓造影CT扫描见脊髓呈局限性增粗,可两侧不对称,蛛网膜下腔变窄或不充盈,肿瘤呈低密度或等密度与正常脊髓分界不清,室管膜瘤于强化后可有中央管周围强化。髓外硬脊膜内肿瘤:脊髓造影CT扫描显示肿瘤,脊髓受压变形向对侧移位,肿瘤上下蛛网膜下腔扩大,有时可显示扩大的椎间孔,相邻椎弓根破坏和椎管扩大,有时可见到从椎间孔伸至椎管外的肿瘤或肿瘤钙化。脂肪瘤常在椎管内背侧,为圆形或略分叶状低密度阴影,无强化。硬脊膜外肿瘤平扫显示软组织肿块,可有强化,脊髓造影CT检查见硬脊膜囊受压,脊髓仅有轻度移位,相邻骨可破坏。

5.磁共振扫描(MRI)

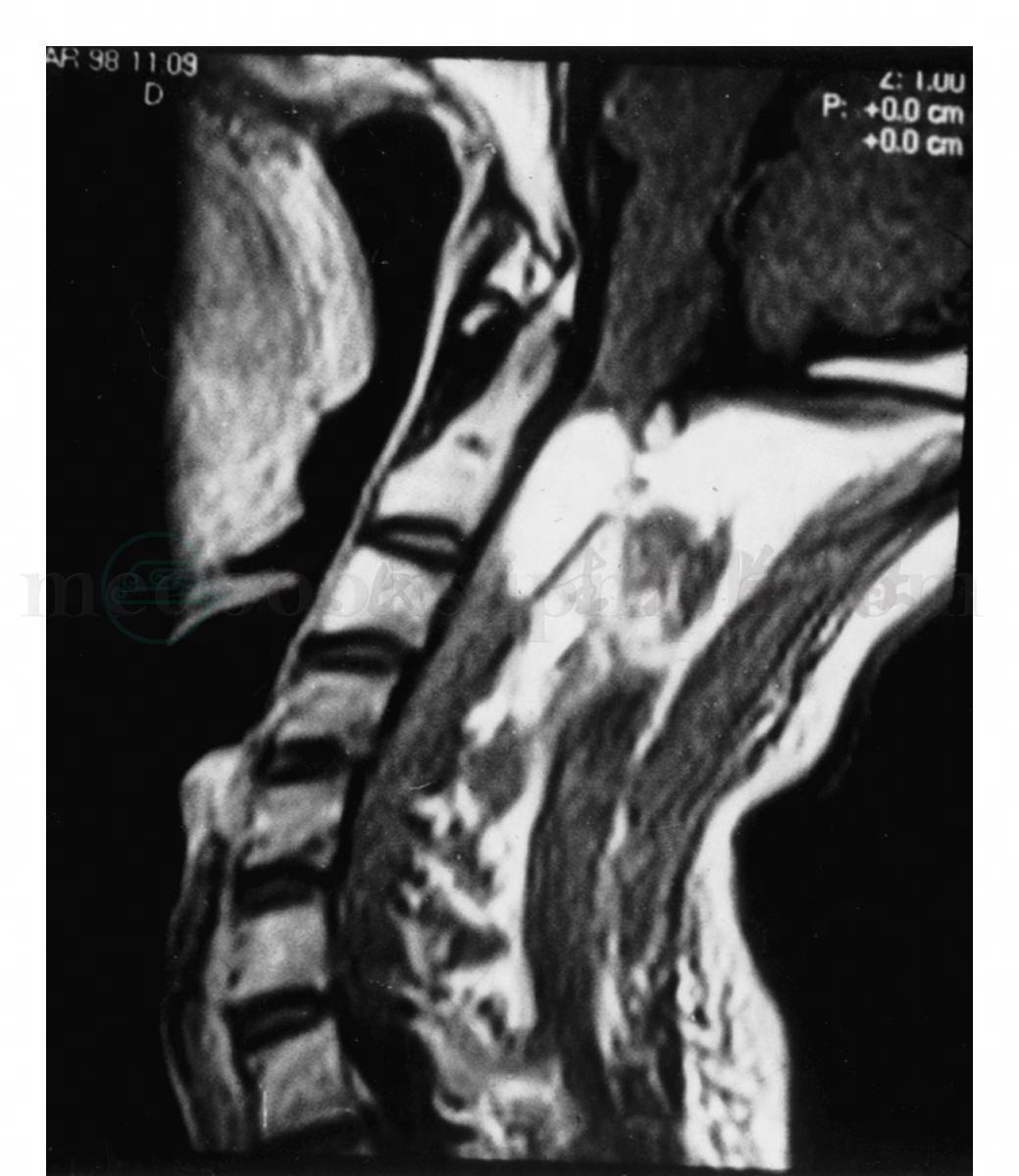

MRI无创、方便、准确,能直接看清脊髓、蛛网膜下腔及肿瘤等。MR矢状或冠状扫描可清楚地显示肿瘤及其位置,在髓内或髓外。而轴位扫描对决定肿瘤位于髓内或髓外更可靠。髓内肿瘤T1加权像显示脊髓增粗,肿瘤内可有囊性变,肿瘤与脊髓界线不清,用顺磁造影剂钆喷酸葡胺(Gd‐DTPA)强化,肿瘤有不同程度强化。髓外硬脊膜内肿瘤在MR矢状、冠状或轴位T1加权像上肿瘤呈低信号,T2加权像上呈高信号,见到脊髓受压移位情况,肿瘤与脊髓之间有清楚的分界(图6)。MR对诊断硬脊膜外转移瘤敏感,因转移瘤多伴有明显的组织水肿,故肿瘤呈长T1与长T2信号,并可看到椎骨转移灶,但椎间隙不受累,矢状面T1加权扫描蛛网膜下腔变窄及脊髓受压。

图6 颈段神经鞘瘤

6.脊髓动脉造影

对诊断脊髓血管畸形及血管母细胞瘤有决定性意义,血管母细胞瘤可见到肿瘤染色,供养动脉及导出静脉(见图7),对其他脊髓瘤诊断应用不方便。

图7 脊髓血管造影显示血管母细胞瘤呈均匀一致染色的瘤结节,并可见到供养动脉

手术切除肿瘤是脊髓瘤最有效的治疗方法,良性肿瘤全切除后可获痊愈,因此应力争早期全切除肿瘤,多能获得满意的脊髓功能恢复,但术后功能恢复与脊髓受压程度和时间长短有密切关系,脊髓受压时间愈长,程度愈严重,则术后功能恢复愈差,但亦有截瘫1年,切除脊膜瘤后仍有良好功能恢复者,因此谋求完全的脊髓功能恢复应争取早期诊断早期手术。对伸展至椎管外的哑铃形神经鞘瘤可一次或分期手术切除椎管外肿瘤。

髓内肿瘤治疗仍有一定困难,近年来采用显微外科技术、激光刀、超声吸引器等现代新技术,肿瘤全切除率及疗效有很大的提高,室管膜瘤及较局限的星形细胞瘤有可能做到肉眼全切除,而不更多的加重脊髓功能破坏,对于分界不清范围较广泛的髓内肿瘤,可切除部分肿瘤或瘤囊缓解脊髓压迫,来改善脊髓功能。硬脊膜外肿瘤多为恶性,范围常较广泛,手术不能根治,但椎板截除及大部分肿瘤切除减压,可缓解脊髓受压。

室管膜瘤、恶性胶质瘤、硬脊膜外转移瘤、从颅内种植于脊髓的室管膜瘤、髓母细胞瘤、松果体瘤、生殖细胞肿瘤等对放射治疗敏感,手术切除肿瘤及减压后辅以放疗有助于提高生存质量,延长生存期,推迟肿瘤复发时间:一般认为脊髓对X线的耐受性比脑低10%~15%,因此在行脊髓放疗时,颈、腰段照射剂量为50Gy,在5周内分25次照射是安全有效的,但胸段脊髓放疗剂量应减少10%。

化学治疗疗效不肯定,有报道用于复发性髓内肿瘤者。