英文名称 :pulmonary arterial stenosis

肺动脉狭窄(pulmonary stenosis,PS)指由于胚胎期动脉干嵴分隔过程异常,造成右心室流出道梗阻的一种先天性心脏畸形。它是先天性心脏病中最常见的类型之一(可仅由此畸形单独存在,也可作为其他先天性心脏疾病合并畸形存在),单纯肺动脉瓣狭窄占所有先天性心脏畸形的10%左右。

先天性肺动脉狭窄,根据其狭窄的部位,主要分为:肺动脉瓣狭窄、肺动脉及其分支狭窄、肺动脉瓣下(漏斗部)狭窄。

1.肺动脉瓣狭窄

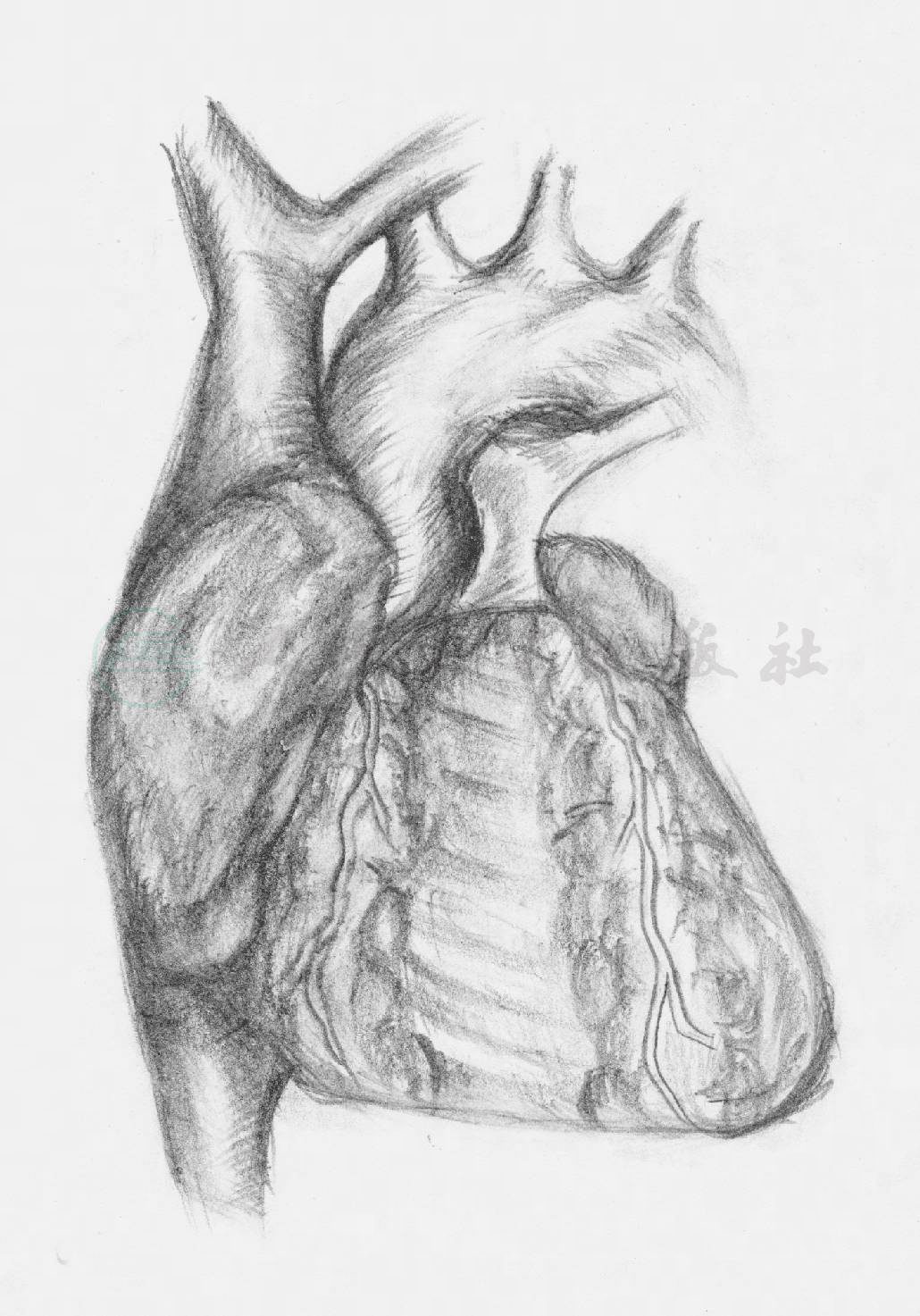

通常是由肺动脉三个瓣叶的交界相互粘连融合,使开放受限而致使瓣口狭窄,亦可见先天性二瓣化畸形的交界粘连狭窄。少有情况可见于瓣膜仅于中央存在一小孔而缺乏瓣交界者为先天性单瓣畸形狭窄。瓣孔狭窄程度轻重不一,直径一般在2~4mm,常常瓣环正常,部分病例合并瓣环狭窄(图1)。

图1

2.肺动脉及其分支狭窄

瓣膜和瓣环发育正常,于瓣上肺动脉或左、右肺动脉狭窄,常常合并狭窄后扩张的病理解剖。

3.肺动脉瓣下(漏斗部)狭窄

一般指漏斗部狭窄,常可见肥厚的肌束存在于肺动脉瓣下,致使右心室流出道梗阻。

血流动力学改变主要取决于狭窄程度。由于狭窄导致右心室排血阻力增加,同时肺动脉压力降低,致使右心室-肺动脉产生不同程度压差。肺动脉狭窄导致右心室肥厚和右心容量减少,心输出量靠右室压力的升高来维持;若心肌未能提供有效的右室压力,而导致心输出量的降低,产生相应的临床症状。右室舒张末期压力的增高和顺应性的降低致使右心房压力增加;同时,右心衰竭和三尖瓣关闭不全同样导致右房压力增高和右房肥大。对于合并卵圆孔未闭或房间隔缺损的病例,较高的右房压可产生右向左分流而出现发绀。

肺动脉轻度狭窄的患儿,肺动脉瓣口面积随着年龄的增长而增加,其病情一般不会恶化,即便存在右室肥厚,其功能未受到明显损害,心输出量得以维持;虽然卵圆孔未闭,却不会出现右向左分流和发绀。在中度狭窄的患儿中,由于肺动脉瓣口直径增加未能达到生长发育的要求,出生早期即出现右室压力增高、室壁增厚。对于肺动脉瓣发育不良的患儿,会出现瓣叶的增厚、活动度减低而造成右室-肺动脉明显的血流梗阻。在部分新生儿病例中,由于严重狭窄接近于闭锁,若不合并室间隔缺损或房间隔缺损,需要动脉导管的持续开放提供足够的肺血流;随着动脉导管的关闭,而侧支循环未及时建立,患儿容易产生进行性缺氧、发绀和酸中毒,严重者导致死亡。

1.心电图

大部分单纯肺动脉轻-中度狭窄的患者心电图检查正常,或仅表现中度右心室增厚;严重的肺动脉狭窄,这类患者心电图可表现为心电轴右偏,右心室肥大,T波倒置和P波高尖等。

2.胸部X线平片

轻中度无特殊改变;典型的肺动脉狭窄,其胸片可呈现双肺野清晰,或因肺血优势灌注于左肺,右肺血管纹理相对于左肺减少右心室、右心房不同程度的增大,心尖圆钝,肺动脉圆锥隆突。右心室漏斗部继发性狭窄时肺动脉段隆突不明显。严重的肺动脉狭窄,其心/胸比>0.6,若合并心衰时,右侧心室边界突出,使心脏成一球体形状。

3.超声心动图

此项检查可以诊断,可以清楚地描述狭窄的位置、程度、范围,评估狭窄部位和右心室继发性增厚等改变,评估右心瓣膜的功能状态。

当肺动脉狭窄压差<30mmHg,可不需临床干预,多数肺动脉狭窄患者到达青年或成年,缺乏明显症状,无需特殊处理,定期随访观察。

若出现明显的临床症状,如胸闷、气促、喘息,需要及时干预。对于严重的肺动脉狭窄,早期即可出现明显的临床症状,甚至于新生儿期即行手术治疗;若不及时干预,部分新生儿期患儿即出现严重的低氧血症等,死亡率极高。

对于部分病例,可能会合并依赖右心室的冠脉循环,这类患者的部分冠脉循环需要依靠较高压力的右心室提供冠脉血运供给心肌;若将肺动脉狭窄解除,右心室压力骤然降低,右心室无法提供较高的压力供给冠脉,造成对冠状动脉的“窃血”,使心肌供血受到影响,造成心肌功能不全、心肌梗死等,甚至造成这类患者的死亡。

因此,对于这类患者,无法单纯地进行肺动脉狭窄矫治,需要准确进行术前诊断、评估,综合制定这类策略。