(一)概述

眼内炎是指一层或多层眼组织及邻近腔体的炎症。它包括感染性和非感染性两类,后者主要指无菌性葡萄膜炎、交感性眼炎、晶状体过敏性眼内炎等,现在眼内炎一般专指感染性眼内炎。感染性眼内炎是因为病原微生物侵入眼内组织并在其内生长增殖,引起的炎性反应。按感染的途径可分为外源性和内源性;按感染的病原微生物可分为细菌性、真菌性、病毒性、寄生虫性和混合性;按病程可分为急性、亚急性和慢性。

眼内炎常见的原因为:① 手术切口、眼球壁伤口被致病菌污染;② 手术操作时间长,眼组织损伤程度重;③ 致伤环境恶劣、致伤物存留;④ 手术器械或材料、手术野、手术室空气被污染;⑤ 患有术眼睑缘炎、结膜炎、泪囊炎等;⑥ 术中出现并发症或长期应用抗代谢药物;⑦ 伤口、切口处理不当或愈合不良;⑧ 患有糖尿病、上呼吸道感染、血液透析、免疫功能低下、滥用静脉注射等。目前,国内感染性眼内炎多是由眼外伤引起,国外多是在内眼手术后,尤其是白内障手术后发生。随着劳动保护和生活条件的改善,眼外伤引起的感染性眼内炎逐渐减少,而内眼手术后眼内炎的发生率逐年上升。

内源性眼内炎较为少见,一般发生在免疫力低下或滥用药物的患者。它是由于体内其他部位的感染灶自血液播散到眼部而形成。内源性感染首先引起局限性脉络膜炎,继而播散到视网膜,并继续扩散到玻璃体和眼前节。这种眼内炎常在后极部形成脓肿,以及并发视网膜出血,严重影响预后。内源性眼内炎应特别注意支持疗法和全身疾病的治疗。

(二)临床表现

眼内炎一般具有以下表现:视力急剧下降、畏光、流泪、眼部疼痛、眼球压痛、眼睑红肿、结膜混合充血水肿、角膜浸润水肿、后弹力层皱褶、角膜后沉着物、前房渗出或积脓、瞳孔对光反射消失、晶状体或人工晶状体表面出现渗出物、玻璃体呈黄白色混浊、眼底视网膜血管收缩、斑块状出血、白色或黄色的结节状浸润病灶。严重时视网膜一般无法看清,仅见红光反射或红光反射也完全消失。眼压早期正常或增高,晚期降低。偶有发热、恶心症状。

(三)诊断

根据眼内炎有关危险因素和临床表现特征,在症状体征典型者诊断并不困难。但很多眼内炎起病快,迅速爆发化脓性炎症,眼内组织被破坏,很难观察到刚起病时的表现。而在隐匿起病者症状体征均不典型,早期诊断比较困难。患者出现的视力下降、眼部疼痛、眼睑水肿、结膜充血很难与原有的外伤或手术的伴随症状完全区分开。对于有危险因素的患者,应列入可疑病例,密切观察(至少每天二次)。除动态观察眼前节和玻璃体有关变化外,及时行B超或彩超检查也有助于诊断。在确诊和鉴别诊断方面,尤其在确诊后药物的选择治疗方面,眼内标本的检查有着十分重要的作用。

(四)预后

与多种因素有关:① 病原微生物的种类和数量,病原微生物毒力弱或培养为阴性的预后好;② 开始治疗的时间,治疗越及时预后越好;③ 眼内炎发生的时间,发生较晚预后较好;④ 治疗方法的选择和患者的依从性。

(五)预防

应高度重视:① 对儿童应加强教育,避免玩耍刀、针、剪、笔等锐物。② 严格管理一次性注射器、输液器。③ 加强教育培训,强化安全生产意识,完善劳动保护措施,提高自我保护意识,严格遵守操作规程和改善劳动保护条件。④ 注意围手术期的各项操作,从各个环节加以防范,避免手术后并发症的发生。⑤ 加强对患有全身疾病和免疫功能低下患者的支持治疗。

(一)概述

外伤后眼内炎的发生率为2.0%~17.4%,发生率还与受伤时的环境、场所和是否合并异物有关。农村环境中的发生率可达30.0%,合并异物可达13.3%~26.0%。

引起外伤性感染性眼内炎的常见致病微生物是:① 革兰氏阴性杆菌;② 革兰氏阳性球菌;③ 真菌。近年来革兰氏阴性杆菌和混合感染呈逐年增多的趋势。外伤后眼内炎是眼内炎中病情最为复杂、病原微生物分布最广、预后最差的一类。

(二)临床表现

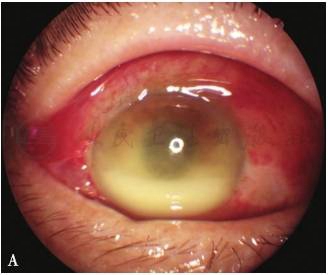

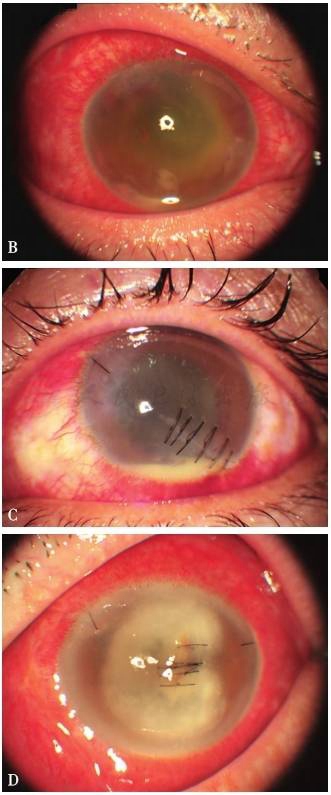

在外伤所致的眼球破裂、前房或玻璃体积血、外伤性炎症之外出现眼部症状加重,如视力进一步下降甚至丧失、眼部疼痛增加、眼睑、结膜高度水肿充血,眼球突出、运动受限、角膜溃疡或化脓、房水混浊和积脓、玻璃体炎性细胞浸润混浊加重等(图1)。

图1 眼内炎前节图像

A.前房积脓伴结膜水肿 B.前房散在出血伴大量絮状渗出 C.角膜裂伤缝合术后前房积脓 D.角膜裂伤缝合术后角膜中央混浊,前房积脓,眼内结构不入

(三)诊断

① 明确外伤史,眼球破裂;② 眼内重度炎性反应;③ 与眼部损害不相称的眼痛、视力下降;④ 眼球壁完整性改变后,出现无法解释的流泪、前房积脓;⑤ 眼内液微生物学检查阳性。

眼内液微生物学检查,是诊断眼内炎最有价值、最可靠的方法,应尽早进行玻璃体和房水微生物学检查,一般情况下玻璃体的阳性率高于房水。

标本先进行涂片,检查细菌或真菌芽孢及菌丝,再进行病原学检查和药敏试验。涂片检查可大致区分革兰氏阴性菌或阳性菌,球菌或杆菌,以及真菌芽孢及菌丝,且在最短时间内即可获得结果,在一定程度上能够指导临床。虽然有其局限性,但是一种相对简便快捷的方式。通常眼内炎的细胞像为:房水、玻璃体液不清澈,大量中性粒细胞变性溶解,见单个、簇集细菌或丝状芽生真菌,中性粒细胞、巨噬细胞内见吞噬菌体。

(一)概述

任何内眼手术后均有可能发生眼内炎。白内障联合人工晶状体植入术后的发生率为0.07%~0.32%,人工晶状体二期植入术后为0.4%,穿通性角膜移植术后为0.11%~0.18%,青光眼滤过术后为0.06%~0.18%,玻璃体切除术后为0.014%~0.02%。术后眼内炎的危险因素有:① 机体免疫力降低,如老年患者,糖尿病、肾功能障碍、全身免疫功能障碍性疾病、肿瘤及长期使用糖皮质激素患者;② 手术时间的延长,如术中使用抗代谢药物和术中并发症的出现;③ 术后早期低眼压,如手术切口移位或切口渗漏。

手术后眼内炎可分为急性(7天内急性起病)、慢性(术后隐匿性起病)和迟发性(4周内急性起病)。引起手术后感染性眼内炎的常见病原微生物是表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌和链球菌。表皮葡萄球菌是凝固酶阴性的葡萄球菌,其致病力较金黄色葡萄球菌弱,由其所致的眼内炎约占手术后感染性眼内炎的45%~70%。手术后感染性眼内炎的预后较其他感染性眼内炎好。

(二)临床表现

1.白内障术后眼内炎

患者有近期白内障手术史,术后眼部及头部有疼痛、视力减退、前房或玻璃体内有炎性细胞、多伴有前房和/或玻璃体积脓。急性者发生于术后6周内,多见于2~7天;术后6周以上发生者,称为迟发性眼内炎。

2.青光眼滤过泡瘘眼内炎

由于青光眼滤过术后眼内炎一般在滤过术后较长一段时间起病,起病时眼球表面可以保持完整,多表现为:结膜混合充血,滤过泡周围更加明显,滤过泡呈薄壁或囊状改变,泡中央可见瘘口,荧光素染色呈点染或轻度渗漏,角膜水肿,角膜后见灰白色角膜后沉积物(keratic precipitate,KP),前房可积脓,眼底模糊,玻璃体内炎性细胞浸润。

3.玻璃体切除术后眼内炎

玻璃体切除术后发生眼内炎极为少见,多发生于术后3天内,伴有明显的局部刺激症状、视力下降和前房积脓,培养多可找到病原菌。玻璃体切除术后,个别反应较重的病例也会有前房积脓表现,但与前者相比,眼内反应出现时间晚,多在术后3天以上;表现温和,局部症状不明显;细菌培养为阴性。

(三)诊断

(1) 近期明确内眼手术史。

(2) 术后眼内炎性反应渐加重。

(3) 眼痛、视力下降。

(4) 眼内液微生物学检查阳性。

(四)治疗

眼内组织尤其是玻璃体对病原微生物的防御机能差,细菌易于繁殖,一旦发生感染很难将病原微生物自行清除。无论何种原因引起的眼内炎,全身、眼表及眼周应用抗生素治疗是十分必要的。由于血眼屏障的存在,全身或眼表、眼周使用的抗生素在玻璃体内很难及时达到有效浓度。近20年来眼内注药和玻璃体切除术已经成为治疗眼内炎的最主要手段。在炎症剧烈时常伴随着角膜混浊水肿、眼内屈光间质不清、手术能见度差等情况,或因各种条件的限制暂时无法行玻璃体切除术时,眼内注药成为首选的治疗方法。

1.眼内注药术

在不清楚所感染的病原微生物的种类时,应常规选择抗菌谱广、视网膜毒性低的抗生素;或根据流行病学资料和临床经验进行选择。怀疑为细菌性眼内炎时可选用:妥布霉素200μg联合地塞米松300μg、头孢他啶1mg或联合万古霉素1mg。怀疑为真菌性眼内炎时选用:两性霉素B 5μg/0.1ml或那他霉素(25μg/0.1ml)。

其他药物还有:① 头孢菌素类:头孢他啶(1.0~2.0mg/0.1ml),头孢曲松(1.0mg/0.1ml),头孢唑啉(1.0~2.5mg/0.1ml)。② 氨基苷类:妥布霉素(0.1~0.4mg/0.1ml),丁胺卡那霉素(0.1~0.4mg/0.1ml),链霉素(0.1mg/0.1ml)。③ 大环内酯类:红霉素(0.1~0.5mg/0.1ml)。④ 其他类:林可霉素(0.5~2.0mg/0.1ml),氯林可霉素(0.5~1.0mg/0.1ml)。⑤ 喹喏酮类:环丙沙星(0.1mg/0.1ml)。⑥ 抗真菌类:咪康唑(10~50μg/0.1ml),氟康唑(100μg/0.1ml)。

眼内注射时不同的抗生素应自不同的注射器给药,推注时针头的斜面应朝向前方,缓慢推注药物,使药物均匀分布于眼内,避免眼压骤然波动和视网膜的损害。眼内注射1~2次后,眼内炎仍不能控制或继续加重者,应尽快行玻璃体切除术。

2.玻璃体切除术

目前一般主张在确诊眼内炎后24小时内行玻璃体切除手术。对伴眼内异物者,更应尽早行玻璃体切除,以清除感染源。对白内障和二期人工晶状体植入术后眼内炎,国外多中心随机对照研究中发现:如果视力在手动以上,玻璃体切除术后视力并不比单纯玻璃体注药术好。只有视力在光感的患者,玻璃体切除术后视力较好,提示对于内眼术后眼内炎可以在视力为光感时采取玻璃体切除手术治疗。内源性眼内炎的手术时机应根据玻璃体被累及的程度来进行,不应根据最初的视力来考虑。

硅油不含微生物生长所需的营养,使其生长受到抑制。硅油填充可以提高某些眼内炎的视力预后。在条件较差的患眼必须填充硅油。

3.眼表、结膜下和全身抗生素的使用

眼表、结膜下用药只是起到辅助性作用。全身抗生素的使用在外伤性眼内炎是必要的,而且抗生素在药物浓度和使用时间上必须足量,应在有效药物浓度的前提下使用10~14天。同时,应根据药敏结果及时调整用药。对内眼术后眼内炎是否使用全身抗生素,临床医生应根据病例的具体情况、病情的发展和患者的依从性综合考虑。既要防止药物浓度不足,又要避免滥用。一般对于高危眼(如单眼、全身抵抗力低下、病程急剧)患者应早期足量使用全身抗生素。

4.糖皮质激素的使用

糖皮质激素可以减轻炎性反应,减少眼组织的破坏。除眼表、眼周、眼内给予外,全身也应使用。剂量为泼尼松(强的松)1mg/kg口服或地塞米松5~10mg静点,5~7天后逐渐减量。

全眼球炎是化脓性病菌侵入眼内所引起的眼球内容及眼球壁组织的化脓性炎症。本病多继发于外伤、手术等,也可以由眼周组织的炎症蔓延或全身其他部位炎症转移所致。一旦发生全眼球炎,视力容易完全丧失,感染可能扩散至全身,严重时甚至危及生命。眼球穿孔伤时,无论有无感染表现,均应立即在结膜下注射抗生素作为预防措施,在伤后六小时内进行预防注射效果较好。早期诊断、早期治疗对部分患者有效,但也有些患者即使接受积极的治疗,仍会出现预后不良的情况。

(一)病因

1.外源性

眼部穿通性外伤、球内异物、角膜溃疡穿孔,或内眼手术将细菌、真菌带入眼内,引起眼球内所有组织结构化脓性感染。

2.内源性

身体其他部位受到感染,在全身抵抗力低下,细菌经血流入眼内,发生转移性眼内炎。病菌以链球菌、肺炎双球菌、葡萄球菌常见。

(二)临床表现

可以出现明显的视力下降、眼痛、眼睑肿胀、结膜充血等症状,有时也可以出现头痛、发热等。眼睑充血、红肿。眼球混合充血,球结膜水肿。角膜混浊,前房浅,瞳孔后黄光反射。角膜溃疡引起者,角膜常溃烂或穿孔。眼球突出,不能向各方转动,有压痛。

(三)诊断

1.检查

① 实验室检查:可见白细胞计数增高;② 细菌培养及真菌检查:抽取少量的房水或玻璃体液做细菌培养、真菌检查,多数可找到致病菌。

2.诊断

① 典型症状如视力骤降、眼红、眼痛、畏光、流泪、眼睑水肿、头痛、恶心等。眼球充血、红肿,球结膜水肿,角膜混浊,眼球突出,不能向各方转动,有压痛;② 实验室检查可见白细胞数增高,经细菌培养、真菌检查,可见致病菌。

(四)治疗

1.药物治疗

全身大剂量应用敏感抗生素治疗以控制炎症,局部频滴抗生素滴眼液,球周注射及玻璃体腔内注射抗生素。若为真菌感染,全身应用抗真菌药物治疗。可酌情使用糖皮质激素药物治疗。

2.手术治疗

若经药物治疗仍无法控制炎症,病情加重或眼内脓液不能自行排放时,为避免形成眶蜂窝织炎及血栓性海绵窦炎的可能,应尽早做玻璃体切除术,少数视力抢救无望且有蔓延趋势时才考虑眼内容物剜出术。眼内容物剜出术是将眼内容物除去,但仍保留巩膜外壳的一种手术。眼内容物剜出术术后反应较大,感染和炎症消除后,可安装义眼。