英文名称 :tumors of renal pelvis

肾盂癌(renal pelvic tumor)为原发于尿路上皮的恶性肿瘤,大约占肾脏所有恶性肿瘤的8%,据原北京医科大学泌尿外科研究所统计,尿路移行细胞肿瘤中,发生在肾盂、肾盏的肿瘤发病率低于膀胱,但却是输尿管肿瘤的2~3倍,而膀胱肿瘤的发生是肾盂、肾盏肿瘤的50倍。尿路移行上皮细胞癌好发于40岁以上的成年人,50~70岁更多见,男女比例为(2~4)∶1。

病理学上,肾盂肿瘤85%~95%是移行细胞癌,大约10%是鳞状细胞癌,腺癌非常罕见,不足1%。肾盂乳头状瘤是指细胞分化程度较好,组织结构类似良性病变的肿瘤,极易复发并具有恶变倾向,因此应视为早期恶性病变。从大体病理看,移行细胞癌中85%以上为乳头状,其余为非乳头状。乳头状移行细胞癌为息肉状低度恶性病变,表现为缓慢周围浸润,较晚发生转移。非乳头状移行细胞癌显示为结节状或扁平状,表现为肾盂壁增厚,境界不清楚,是具有浸润性的恶性肿瘤。镜下移行细胞癌分为3级:Ⅰ级:肿瘤细胞显示轻度异型性,排列紊乱,但容易区分,可类似正常上皮组织;Ⅱ级:细胞仍显示为移行上皮源性,但细胞排列层数增多,异型性明显,有多少不等的癌巢;Ⅲ级:细胞几乎不能显移行细胞来源,细胞层数明显增多,异型性明显,排列紊乱,局限或弥漫浸润性生长,表面细胞不连续呈结节状。

移行细胞肿瘤可单发或多发。两侧肾脏同时发病者占3%~4%,多器官重复肿瘤发生率可高达50%,肾盂与输尿管或膀胱肿瘤同时发生,大多数先发生肾盂肿瘤,而后才有输尿管、膀胱肿瘤,可能与顺尿液种植转移有关,但也可以肾盂、输尿管、膀胱单独同时或不同时发生肿瘤。

肾盂癌的转移途径包括:①直接浸润,肿瘤向周围蔓延,侵及肾窦脂肪、肾实质、肾盂或肾门周围组织;②淋巴转移,肾盂周围淋巴组织丰富,容易发生肾门区、主动脉旁、腹膜后淋巴结转移;③血行转移,以肝、肺最多见,以及骨、肾上腺、双侧肾脏及胰腺等。

肾盂移行细胞癌病理分为4期:Ⅰ期,肿瘤无浸润,局限在黏膜层;Ⅱ期,有浅表浸润,但未侵及肌层和肾实质;Ⅲ期,侵及肾盂肌层和肾盂周围脂肪,并累及肾实质,但无局部淋巴结及远隔转移;Ⅳ期,有淋巴结或远隔转移,或侵及邻近血管。

肾盂肿瘤的病因与多种因素有关。比较了解的致癌因素有:

1.吸烟

与膀胱癌相似,吸烟是引发肾盂肿瘤的最重要的可变危险因素。吸烟者的发病率约为非吸烟者的3倍。其危险率随吸烟的时间的长短、数量的增加而增加。

2.职业接触

化学致癌物质有染料、皮革、橡胶、油漆等工业原料中的芳香伯胺类物质如β-萘胺、联苯胺等。肾盂肿瘤的发病率明显高于正常人群。

3.中西药物

如服用某些中药中含马兜铃酸及长期服用非那西汀类药物者。

4.局部刺激

感染或结石存在,引起肾盂黏膜长期炎症,可引起鳞癌或腺癌。

5.其他囊性肾盂肾炎、腺性肾盂肾炎可以发展成为肾盂癌。

肾癌是泌尿系统常见的恶性肿瘤,占全部恶性肿瘤的第14或15位,发病率为1.9%。在北美、澳大利亚、新西兰、西欧、东欧和北欧肾癌的发病率最高,而非洲、亚洲(除日本外)和太平洋地区发病率最低。按器官分类肾癌包括肾细胞癌和肾盂癌。据统计,肾盂癌约占肾癌病例的13%,全球男女性肾盂癌的平均发病率低于1/10万,在印度和非洲一些地区发病率几乎为0。肾盂癌的发病率时间趋势在各个国家和地区不尽相同。在1993~1997年期间,澳大利亚新南威尔士女性肾盂癌发病率最高,为1.3/10万。丹麦男性发病率最高,为1.7/10万。尽管肾癌的病因不明,但吸烟是最重要的因素,文献报告吸烟可导致肾癌的发病的危险性增高3~4倍。使用含非那西汀的止痛剂、砷化学物质、肾结石病史、感染、抗高血压药和利尿剂的长期使用也与肾癌发病因素有关。其他环境致癌物,职业暴露于煤、焦炭、沥青、焦油产物,工作于石化或塑料工业、干洗业的职业人群以及肥胖都可以导致肾癌发病的风险性增高。有鉴于此,本章将重点介绍肾癌的流行特征与趋势、病因学因素、流行病学研究方法以及分子流行病学研究等相关问题。

①吸烟:吸烟是上尿路肿瘤最重要的可控制危险因素,发病机制与膀胱癌相同。研究表明,吸烟人群上尿路上皮肿瘤的发病率是非吸烟人群的3倍。上尿路上皮肿瘤的发病率还与吸烟量有关,长期吸烟人群(>45年)是非吸烟人群的7.2倍。与肾盂肿瘤相比,吸烟人群更易患输尿管肿瘤。②职业:从事化工、石油、塑料制品等行业的工人以及接触煤、焦炭或沥青的人群是上尿路上皮肿瘤的高危人群。③遗传:遗传性上尿路上皮细胞肿瘤一般发病年龄较年轻(平均55岁),女性多见。限制性片段长度多态性(restriction fragment length polymorphism,RFLP)分析表明,尿路上皮肿瘤的9号染色体、靠近p53位点的17号染色体、靠近RB位点的13号染色体以及靠近肾癌基因位点的3号染色体均有异常改变。已有研究显示,有9个家族表现为遗传性尿路上皮肿瘤,其中上尿路上皮肿瘤约占22%。④巴尔干肾病是一种退行性肾间质疾病,在保加利亚、罗马尼亚及希腊等国家较常见。该病常有家族史,但病因不明、遗传表现不明显。研究表明,该病家族成员幼年离家后不再患此病,提示环境因素可能是该病病因之一。⑤咖啡:Ross等的研究表明,与普通人群相比,每天饮用7杯以上咖啡的人群患上尿路上皮肿瘤的相对危险度为1.8,控制该人群吸烟后,相对危险度降至1.3。⑥目前的研究已经证实,滥用镇痛药是尿路上皮肿瘤的危险因素之一。研究表明,22%的肾盂肿瘤患者和11%的输尿管肿瘤患者有大约2年的镇痛药滥用史。滥用镇痛药后,组织学研究发现患者肾盂基底膜增厚以及肾盏乳头部疤痕形成,从而容易诱发肾盂癌。⑦长期慢性炎症刺激,如截瘫患者、长期留置导管者或肾盂结石患者可发生肾盂癌,但绝大多数为鳞癌。长期尿路感染产生的硝酸盐可引起尿路上皮增殖,并可转化为癌变。另外,环磷酰胺可以增加患上尿路上皮肿瘤的危险度;寄生虫感染症(如血吸虫病)亦有可能是肾盂肿瘤的原因。以前有几例报道应用胶质二氧化钍(一种含二氧化钍的造影剂)做逆行肾盂造影后发生肾盂肿瘤。⑧含马兜铃酸的中草药见“膀胱癌病因”部分。⑨乌脚病(blackfoot disease)是一种地区性、流行性的血管疾病。该病主要分布于中国台湾西南沿海地区,包括嘉义县的布袋镇、义竹乡及台南县的学甲镇、北门乡等。研究表明,该病可能与砷中毒有关。该病初期由于四肢末端血液循环不通畅,无法获得足够的营养和氧供,皮肤会变成苍白或紫红色。患者会出现肢端麻痹、发冷、发绀等症状,若受压迫就会产生刺痛感,有时亦会出现间歇性跛行等。病情更进一步加剧会导致静止组织的营养缺乏,产生剧烈的疼痛。近年来研究发现,上尿路上皮癌在这个地区的流行率显著增高,人们怀疑该病与上尿路上皮癌有关,但是两者具体关系目前尚未有明确的研究结论。⑩2%~7%的原发性膀胱癌患者会发生上尿路上皮肿瘤。Wright等对1988~2003年共99 338例膀胱癌患者进行了研究,并用多元COX生存分析的方法对继发性上尿路肿瘤的危险因素进行分析,结果显示0.8%的膀胱癌患者会继发上尿路上皮肿瘤,其中大部分病例是在膀胱癌确诊后3年内发现。

病理学上,肾盂肿瘤85%~95%是移行细胞癌,大约10%是鳞状细胞癌,腺癌非常罕见,不足1%。肾盂乳头状瘤是指细胞分化程度较好,组织结构类似良性病变的肿瘤,极易复发并具有恶变倾向,因此应视为早期恶性病变。从大体病理看,移行细胞癌中85%以上为乳头状,其余为非乳头状。乳头状移行细胞癌为息肉状低度恶性病变,表现为缓慢周围浸润,较晚发生转移。非乳头状移行细胞癌显示为结节状或扁平状,表现为肾盂壁增厚,境界不清楚,是具有浸润性的恶性肿瘤。镜下移行细胞癌分为3级:Ⅰ级:肿瘤细胞显示轻度异型性,排列紊乱,但容易区分,可类似正常上皮组织;Ⅱ级:细胞仍显示为移行上皮源性,但细胞排列层数增多,异型性明显,有多少不等的癌巢;Ⅲ级:细胞几乎不能显移行细胞来源,细胞层数明显增多,异型性明显,排列紊乱,局限或弥漫浸润性生长,表面细胞不连续呈结节状。

移行细胞肿瘤可单发或多发。两侧肾脏同时发病者占3%~4%,多器官重复肿瘤发生率可高达50%,肾盂与输尿管或膀胱肿瘤同时发生,大多数先发生肾盂肿瘤,而后才有输尿管、膀胱肿瘤,可能与顺尿液种植转移有关,但也可以肾盂、输尿管、膀胱单独同时或不同时发生肿瘤。

肾盂癌的转移途径包括:①直接浸润,肿瘤向周围蔓延,侵及肾窦脂肪、肾实质、肾盂或肾门周围组织;②淋巴转移,肾盂周围淋巴组织丰富,容易发生肾门区、主动脉旁、腹膜后淋巴结转移;③血行转移,以肝、肺最多见,以及骨、肾上腺、双侧肾脏及胰腺等。

肾盂移行细胞癌病理分为4期:Ⅰ期,肿瘤无浸润,局限在黏膜层;Ⅱ期,有浅表浸润,但未侵及肌层和肾实质;Ⅲ期,侵及肾盂肌层和肾盂周围脂肪,并累及肾实质,但无局部淋巴结及远隔转移;Ⅳ期,有淋巴结或远隔转移,或侵及邻近血管。

1.X线表现

(1)腹部平片检查:无价值。

(2)静脉尿路造影:是诊断肾盂癌最基本的检查方法,尤其是当肾功能尚好而无严重的尿路梗阻时,可以帮助判定肿瘤的大小和发生部位。可以表现为肾盂、肾盏内充盈缺损或形态不规则,肾盏截断、狭窄、不显影或不同程度的扩张等征象,多数病例可显示不同程度的肾积水、肾轮廓增大。肾积水严重时,肾盂、肾盏可呈“皂泡状”扩张(图1)。肾盂、肾盏内的充盈缺损可呈圆而光滑、较小的点片状或较大的充盈缺损(图2),位于肾盏漏斗部的肿瘤可仅显示局部形态的改变或局限性肾盂积水。比较小的肾盂、肾盏肿瘤或发生在前壁的肿瘤在常规仰卧位检查时可不容易显示,因此,必要时需做俯卧位检查。肾功能减退时,肾盂、肾盏显影较差或完全不显影。

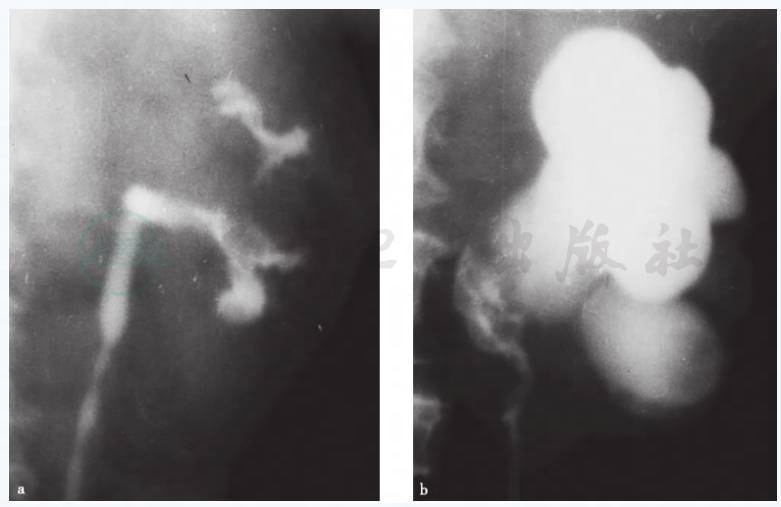

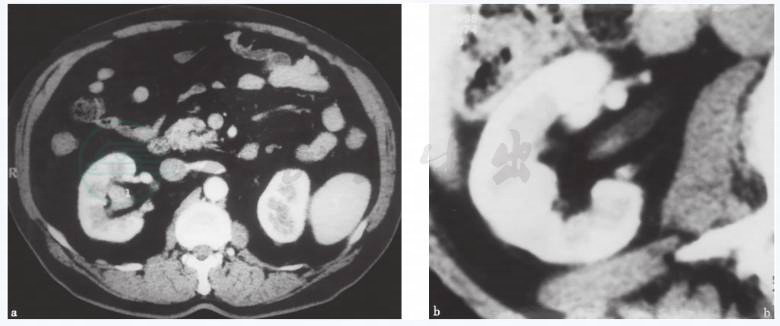

图1 左肾盂癌

a.IVU显示左肾盂内充盈缺损,左肾盏不规则、狭窄及截断;b.肾盂内不规则充盈缺损,合并肾盂、肾盏积水,呈“皂泡状”

图2 肾盂癌

a.左肾盂癌:左肾盂内小的充盈缺损,未造成肾盂、肾盏形态改变;b.右肾盂癌:盂内较大不规则充盈缺损,并累及肾盏

(3)逆行尿路造影:当肾盂肿瘤发生,或侵犯肾盂输尿管连接部引起严重的肾积水,或晚期肾盂肿瘤广泛侵犯肾实质造成肾脏功能减低,静脉尿路造影肾盂、肾盏不显影或不能清楚地显示病变,逆行尿路造影则成为有效的替代方法,其诊断原则与IVU相同。

2.CT表现

CT检查已经成为尿路造影或超声检查后进一步确诊肾盂诊断的有效检查方法,不仅有助于肾盂、肾盏内充盈缺损的定性诊断,而且能直观、全面评价肾盂癌累及范围、与邻近结构、血管的关系及周围淋巴结转移有无等情况。

(1)平扫:肾盂癌CT平扫显示集合系统内的中央有膨胀性生长的软组织密度肿块,CT值为23~47Hu,早期较小的肿瘤位于肾盂、肾盏内,呈小的圆形或不规则增厚的软组织密度肿块,一般不引起肾盂、肾盏形态的改变(图3)。较大的肿块呈团块状、不规则或分叶状,肾盂周围脂肪受压、移位或消失,并可阻塞肾盂、肾盏造成相应部位肾积水(图4),肾盂肿块内可合并有钙化。

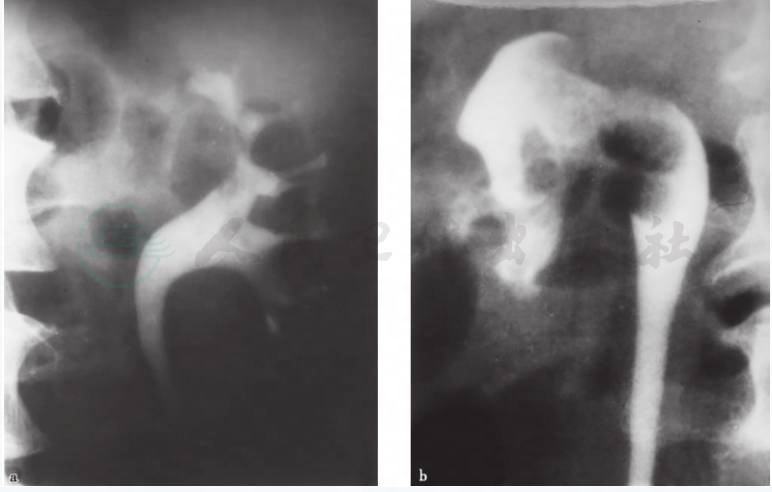

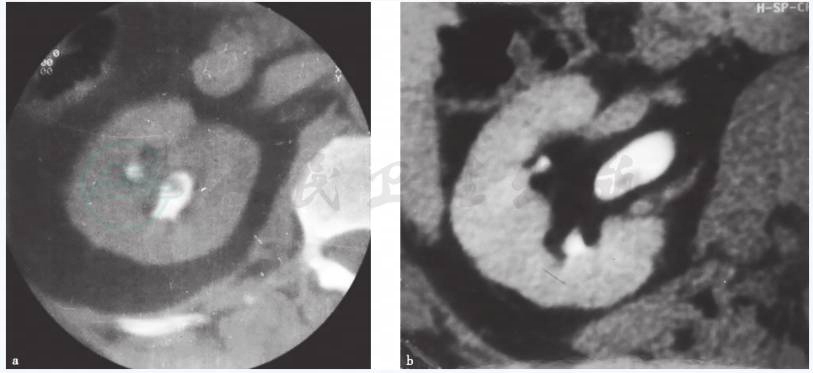

图3 右肾小肾盂癌

a.CT显示右肾盂内软组织肿块,境界清楚;b.右肾盂内小的软组织密度肿块,平扫位于肾盂后侧壁,呈轻度隆起状,肾盂形态正常

图4 左肾盂癌

侵犯左输尿管上端,CT平扫显示左肾盂内肿块,近端肾盂、肾盏扩张积水

(2)增强扫描:肾盂肿瘤的血供少于肾实质肿瘤,增强扫描肿瘤大多呈轻-中度增强,30~60Hu。肿块的密度高于肾盂内尿液的密度,但低于肾实质密度,更清楚地显示肾盂肿瘤的边缘、形态和范围(图5)。当肿瘤侵犯肾脏实质时,肿块与肾实质界限不清(图6)。根据肾实质增强的程度,可了解患侧肾功能的情况,利于术前分期。

图5 右肾小肾盂癌

a.与图3a同一病例,CT增强扫描示肾盂内肿块有增强,与肾盂旁脂肪界限清楚;b.与图3b同一病例,右肾盂内小的软组织肿块均匀强化,边界清楚,呈长条增厚隆起伏

图6 左侧肾盂癌

a.IVU显示左侧肾盂充盈缺损;b.CT平扫示左肾盂内较大肿块,合并小点状钙化;c.CT增强扫描示左肾盂内肿块均匀强化,肿块外缘与肾实质界限不清,相邻肾实质增强幅度低于后侧肾实质,提示肾盂肿瘤累及肾实质

(3)延时扫描:增强扫描后3~4分钟延时扫描具有重要诊断价值。①确定肿块位于肾盂内或肾盂外;②显示容易漏诊的较小的肾盂、肾盏内肿瘤,薄层的延时扫描可显示肾盂内充盈缺损或肾盂壁不规则增厚(图7);③根据肿块周围肾盂内造影剂分布的情况,进一步判断肿瘤有无肾盂外结构的侵犯。

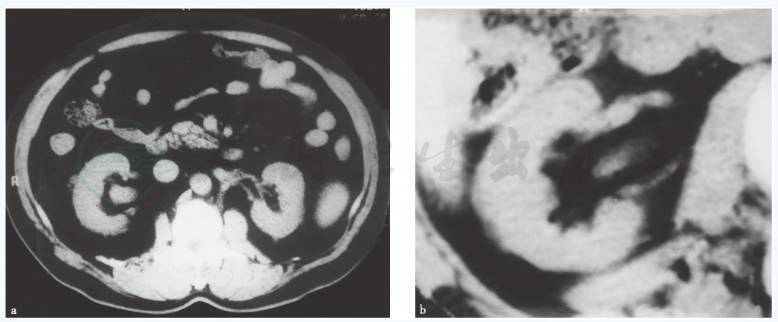

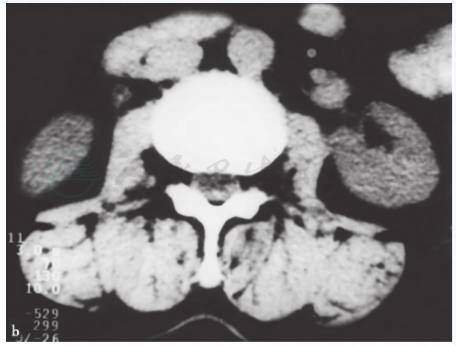

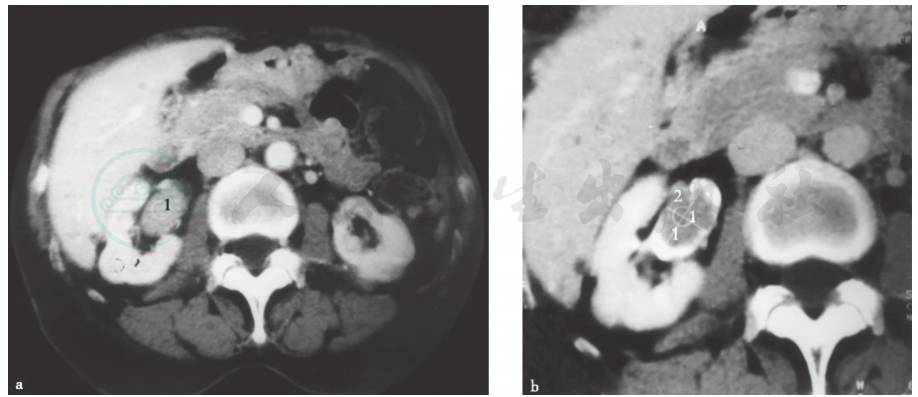

图7 CT增强后延时扫描

a.右肾盂上方肿瘤,呈小圆形的充盈缺损;b.与图3b同一病例,延时扫描显示右肾盂后方肿瘤,呈充盈缺损,轮廓清晰

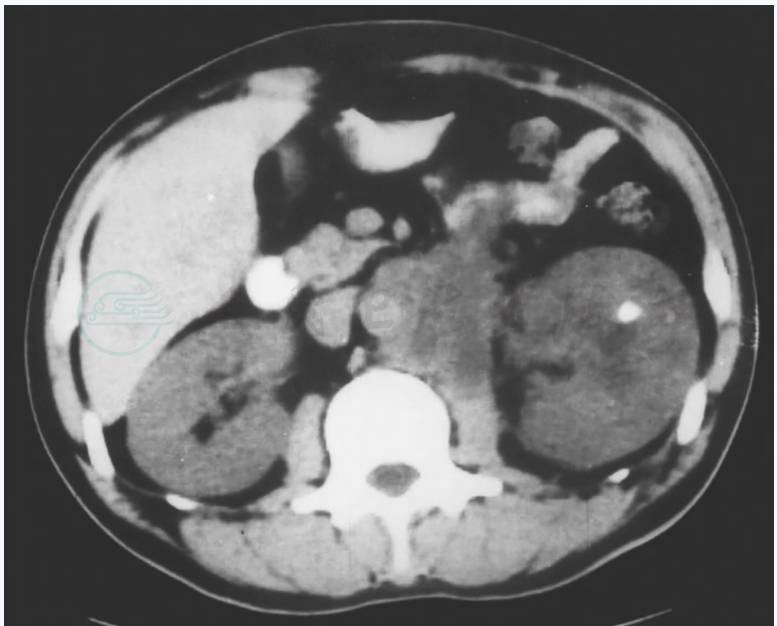

尿路移行细胞癌是泌尿系统多器官发生的肿瘤,可同时发生在双侧肾脏(图8)、输尿管及膀胱(图9)。因此,CT检查时应全面检查双侧肾脏、输尿管及膀胱,以免漏诊。

图8 双侧肾盂癌

a.IVU示双侧肾盂输尿管交界处充盈缺损;b.CT扫描示双侧肾盂肿瘤,呈均匀的软组织密度肿块

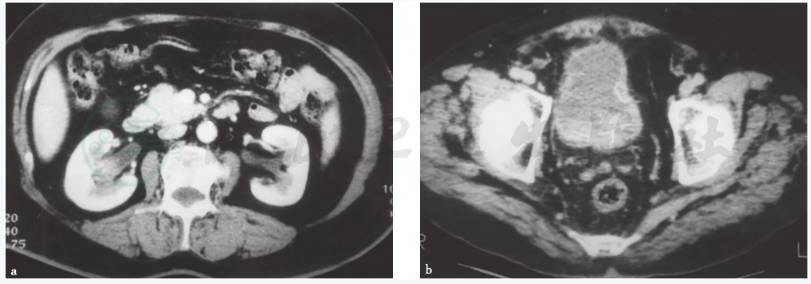

图9 右侧肾盂癌

a.CT增强扫描显示右肾盂内强化的软组织密度肿块;b.同一病例,同时发现膀胱内肿瘤,CT示膀胱后壁及侧壁强化的软组织肿瘤

螺旋CT的薄层、重建的优点可以避免漏诊肾盂、肾盏内小的肿瘤(图3b、图5b、图7b),能够提高CT对尿路上皮肿瘤诊断的敏感性,同时利用MPR重组图像可以观察肿瘤的位置及范围。螺旋CT扫描及团注造影剂检查肾脏时,肾动脉早期肾皮质增强而髓质尚未增强,还应做肾实质期检查,以便更好地了解全部肾实质的情况,一般认为肾实质期显示病变的能力要明显优于肾动脉早期。此外,排泄期的延时扫描可根据肾盂内充盈缺损周围造影剂的分布情况了解有无肾盂外、肾实质受累及更清楚地显示肾盂、肾盏内肿瘤(图10)。

图10 右肾盂癌的螺旋CT扫描

a.CT增强扫描示右肾盂内肿瘤均匀强化;b.延时扫描示肿瘤周围造影剂环状分布,肾盂旁脂肪未受侵犯;c.MPR:冠状位显示右肾盂内肿瘤的形态、位置

肾盂移行细胞癌的肾外侵犯主要是通过肾门直接侵犯输尿管及周围结构,且有局部或腹膜后淋巴结转移(图11)。肾盂癌常见的转移部位包括肺、肝脏和骨骼系统,也可转移至肾上腺、胰腺、脾等器官,偶尔可侵及大血管,如肾静脉或下腔静脉,造成血管腔内瘤栓。

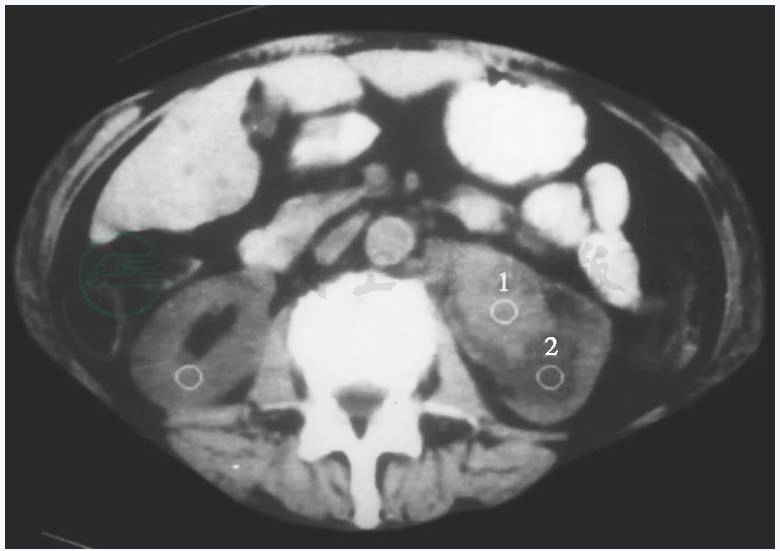

图11 左肾盂癌肾外转移

CT显示肾门区、腹主动脉旁淋巴结转移

Baron等将肾盂、输尿管移行上皮癌的表现方式分为三种类型:①无蒂息肉型,肾盂、肾盏内小的肿块,大多表现为外形规则或呈息肉状;②肿块浸润型,较大的肾盂内肿块,侵犯肾盂外或肾实质,与肾实质界线可不清,并可侵犯输尿管和邻近结构;③管壁增厚型,输尿管肿瘤造成的管壁环形或偏心状增厚,管腔狭小甚至闭塞。

尿路移行细胞癌中大约半数以上表现为无蒂息肉型,1/3为肿块浸润型,1/5为管壁增厚型。早期肾盂癌预后甚佳,因此,精细的CT检查与正确的CT分期对临床治疗起着重要的作用,对估计预后有一定的意义。

(4)分期诊断:由于肾盂癌局限在黏膜层与浅表侵犯时,CT表现改变不明显,因此CT不足以区分Ⅰ期和Ⅱ期肿瘤侵犯肾盂壁的深度,两者均表现为肾盂内肿块和肾盂周围脂肪包绕,或增强后延时扫描肿块旁环绕造影剂。与尿路造影相比,CT检查早期肿瘤的敏感性更高,因为尿路造影时浓聚的造影剂有时会遮盖较小的肿瘤。

CT可以区分早期(Ⅰ、Ⅱ期)与进展期(Ⅲ、Ⅳ期)肿瘤,肾盂旁脂肪受侵犯的早期,显示其内密度不均匀,肿瘤侵犯肾实质时,肾盂旁脂肪内显示软组织密度,相邻肾实质密度减低,与肾盂之间界限不清,有时类似肾实质肿瘤改。但大多数肾盂癌侵犯肾实质时不改变肾脏的外形,增强后的延时扫描及肾实质内的密度改变有助于判定肾实质是否受累,早期肾盂旁脂肪密度增高需与合并出血、炎症区分。

CT在区分早期和进展期肾盂癌方面起着重要作用,有利于临床制订治疗方案。

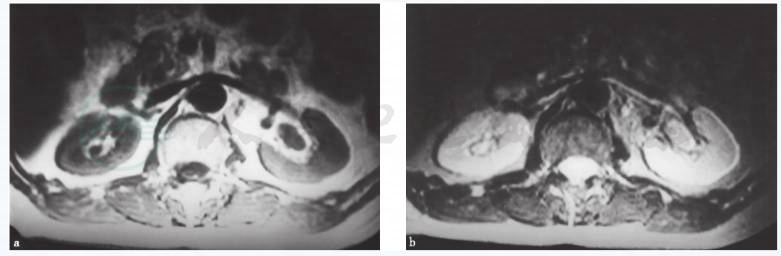

3.MRI表现

早期局限性肾盂内肿瘤大部分显示信号均匀,T1WI肿块表现为比正常肾实质稍低的信号,T2WI呈轻度高信号(图12),比较大的肿瘤其肾盂周围脂肪有不同程度的受压移位。晚期进展期肿瘤,肿瘤向肾实质侵犯的程度不一,肾皮髓质界限不清,T1WI呈等或略低信号,T2WI显示受压部位信号不均。当肿瘤侵及肾盂、输尿管交界部位时可梗阻尿路,出现肾盂、肾盏扩大积水,此时肾盂内信号强度增高,容易遗漏较小病变。肾盂癌肿块位于肾盂腔内,向周围膨胀性生长,肾盂周围脂肪信号向外移位,常规的MRI检查可通过不同的位置显示肿瘤的发生部位。由于MRI对软组织的分辨能力高于其他影像学检查,可作为肾盂癌的常规辅助检查方法,同时也用于与肾盂内的等密度或低密度血肿相鉴别。尤其MRI冠状位成像较轴位能够更为清楚的显示肾窦和肾门及其内的肾盂肾盏、血管等结构,更利于明确肾盂癌起源部位、范围及邻近肾盏、肾实质受累的判定,但MRI对肿瘤内的钙化或肾盂、肾盏内结石的显示不如CT。

图12 左肾盂癌

a.T1WI显示左肾盂内低信号肿瘤;b.T2WI呈中等略高信号

MR泌尿系水成像(MRU)已经常规应用于尿路上皮肿瘤的检查。MRU所显示的图像明显优于传统的尿路造影,其诊断分析的原则大致相同,对碘过敏、严重肾功能损害、尿路梗阻、儿童、青年、妊娠患者都可成功地显示尿路上皮肿瘤,尤其是当MRU与MRI其他序列同时检查时诊断价值更高,并可同时显示肾实质和泌尿系集合系统。MRU能够显示肾盂、肾盏及输尿管内充盈缺损和肿瘤本身,输尿管梗阻端的改变,梗阻部位以上肾、输尿管积水的程度。

1.肾盂癌根治术

根治性肾切除术后残留输尿管及输尿管开口周围肿瘤复发率 (30% ~75%)非常高,所以肾盂癌根治术切除范围应包括患侧肾、输尿管全长及输尿管开口处的膀胱壁,高分期且分化不良的肾盂输尿管癌行区域淋巴结清扫手术能提高患者的生存率。手术方式包括开发及腹腔镜肾盂癌根治性切除术,手术路径包括经腹腔入路和腹膜后入路。前者提供的操作空间更大,后者具有避免损伤腹腔脏器和血管的优点,具体选择可根据术者的偏好决定。

2.内镜治疗

分化良好的局限性肿瘤有经输尿管镜或输尿管软镜切除的可能,由于复发率高,术后应密切随访。拟行内镜下肿瘤切除的患者必须慎重选择,对于对侧肾脏及尿路正常的患者,只适于肿瘤小、单发、分化良好的情况。

3.放疗

对提高5年生存率无统计学上的意义。对骨转移灶的局部放疗可达到减轻疼痛的目的。

4.全身化疗

上尿路肿瘤的全身化疗方法与膀胱肿瘤相同,总的来说上尿路肿瘤全身化疗的效果尚不明确。