溃疡是黏膜或皮肤表层坏死而脱落形成凹陷。引起口腔溃疡的原因多种,主要有感染性因素(细菌、病毒、真菌感染);创伤性因素(机械性、摩擦性、物理化学性、放射性及嗜酸性溃疡等);非特异性溃疡(复发性阿弗他溃疡);系统性疾病相关性溃疡(白塞病、HIV感染、胃肠道疾病或出血性疾病等引起的溃疡);皮肤相关性疾病(扁平苔藓、慢性盘状红斑狼疮、疱性疾病);肿瘤(鳞状细胞癌或其他恶性肿瘤等)。

一、复发性阿弗他溃疡

复发性阿弗他溃疡(recurrent aphthous ulcer,RAU)是最常见的口腔黏膜病,其发病率高达20%左右。

本病呈周期性复发且其有自限性,为孤立的,圆形或椭圆形的浅表性溃疡。同义名有复发性口腔溃疡(recurrent oral ulcer,ROU),复发性口疮,复发性阿弗他口炎等。根据溃疡大小、深度、数目不同,分为轻型、重型和疱疹样阿弗他溃疡三种。

(一)病因

病因复杂,可能是多种因素的综合结果。

1.免疫因素

(1)细胞免疫异常:细胞免疫主要是指T淋巴细胞介导的免疫应答反应。

(2)体液免疫异常和自身免疫现象。

(3)免疫功能低下和免疫缺陷。

2.遗传因素 RAU的发病有遗传倾向。人类白细胞抗原(HLA)是重要的遗传标记物。RAU患者携带HLA-A2、B12、B5、AW29、DR4的频率明显高于正常人。

3.系统性疾病因素 RAU与胃溃疡、十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎、局限性肠炎、肝炎、肝硬化、胆道疾病有密切关系。内分泌系统的疾病如糖尿病、月经紊乱等也与RAU有一定关系。

4.感染因素。

5.环境因素 包括心理环境、生活工作环境、社会环境等。此外,食物中缺乏锌、铜、铁、硒等元素,或维生素B1、B2、B6、B12、叶酸等摄入不足,均与RAU发病有一定相关性。

6.其他因素 正常情况下,体内超氧化物歧化酶(SOD)有清除超氧自由基作用。RAU患者SOD活性有下降趋势,而过氧化脂质(LPO)水平明显升高,说明体内超氧自由基的生成和清除率不平衡与RAU发病有关。血栓素B2(TXB2)和6酮前列腺素F1α(6K-PGF1α)两者比例失调和总体水平下降与血管内皮细胞损伤有关,从而导致RAU。微循环障碍与RAU发病有关。

(二)病理

主要为上皮破溃、炎症细胞浸润、毛细血管充血扩张等。重型溃疡可深达黏膜下层。除炎症表现外,还有小唾液腺腺泡破坏,腺管扩张、腺管上皮增生,直至腺小叶结构消失,由密集的淋巴细胞替代,呈淋巴滤泡样结构。

(三)临床表现

1.轻型阿弗他溃疡(MiAU)

最常见,约占RAU的80%。溃疡不大,一般直径2~4mm,圆形或椭圆形,周界清晰,孤立散在,数目不多,每次1~5个不等。好发于角化程度较差的区域。角化程度高的龈、腭部较少发生。发作时溃疡有“凹、红、黄、痛”特征,即溃疡中央凹陷,基底不硬,周边有约1mm的充血红晕带,表面覆有浅黄色假膜,灼痛感明显。复发有规律性,可分为发作期、愈合期和间歇期。整个发作期一般持续1~2周。

2.重型阿弗他溃疡(MjAU)

又称复发性坏死性黏膜腺周围炎或腺周口疮。发作时溃疡大而深,似“弹坑”。直径可达10~30mm,深及黏膜下层直至肌层。周边红肿隆起,扪之基底较硬,但边缘整齐清晰。溃疡常单个发生。初始好发于口角,其后有向口腔后部发作趋势。发作期可长达月余甚至数月,也有自限性。溃疡疼痛较重,愈后可留瘢痕,甚至造成舌尖、腭垂组织缺损。

3.疱疹样阿弗他溃疡(HU)

又称阿弗他口炎。溃疡小而多,散在分布于黏膜任何部位,直径小于2mm,可达数十个之多,似有“满天星”感觉。相近溃疡可融合成片,黏膜充血发红,疼痛明显。可伴头痛、低热、全身不适、局部淋巴结肿大等症状。发作规律同M iAU,不留瘢痕。

(四)诊断

根据临床体征和复发性及自限性的病史规律,不必作活检即可诊断。但对大而深且长期不愈的溃疡,应警惕癌肿的可能,需作活检明确诊断。

(五)鉴别诊断

MjAU应与癌性溃疡、结核性溃疡、创伤性溃疡和坏死性唾液腺化生相鉴别(表1)。

表1 MjAU与其他口腔溃疡的鉴别

(六)治疗

1.局部治疗

以消炎、止痛、促进愈合为主要原则。

(1)消炎类药物:①药膜;②软膏;③含漱液;④含片;⑤散剂;⑥超声雾化剂。

(2)止痛类药物:0.5%盐酸达克罗宁液或2%普鲁卡因液,在疼痛难忍和进食前使用。

(3)腐蚀性药物:10%硝酸银、50%三氯醋酸等。此类药物应慎用。

(4)局部封闭:对持久不愈或疼痛明显的溃疡,如重型RAU可于溃疡部位作黏膜下封闭注射。常用曲安奈德混悬液或醋酸泼尼松龙混悬液加等量2%利多卡因液。有止痛促进愈合作用。

(5)理疗:利用激光、微波等治疗仪或口内紫外灯照射,有减少渗出促进愈合的作用。

2.全身治疗

以对因治疗、减少复发、促进愈合为主要原则。

(1)肾上腺皮质激素及其他免疫抑制剂:①肾上腺皮质激素类;②细胞毒类。由于RAU有自限性,此类药物应慎用。

(2)免疫增强剂:①主动免疫制剂:有激发机体免疫系统,产生免疫应答的作用,如转移因子(TF)、左旋咪唑片剂、胸腺素注射液、卡介苗;②被动免疫制剂:胎盘球蛋白、丙种球蛋白等、胎盘脂多糖。

(3)中医药:①成药:可用昆明山海棠片,有良好的抗炎和抑制增生作用,抑制毛细血管通透性,减少炎性渗出。②辨证施治:脾胃伏火型宜清热泻火,凉血通便;心火上炎型宜清心降火,凉血利尿;肝郁蕴热型宜清肝泻火,理气凉血;阴虚火旺型宜滋阴清热;脾虚湿困型宜健脾化湿;气血两虚型宜气血双补。

(4)其他:针对系统性疾病、神经精神症状、营养状态作相应的处理。

二、白塞病

白塞病(Behçet’s disease,BD)又称贝赫切特综合征、口-眼-生殖器三联征。因土耳其眼科医生HulusiBehçet1937年首先报道而名之。本病在地中海沿岸、中东及远东地区(日本、朝鲜、中国)发病率较高,20~40岁男性多见。在英美等国女性患者比例较高。

(一)病因

确切病因尚不明确,但有关研究表明:免疫、遗传因素、纤溶系统、微循环系统障碍,以及病毒、细菌、梅毒螺旋体等感染,微量元素缺乏等可能与本病有关。

1.免疫因素

多年来的免疫学研究证实了自身抗体和免疫复合物的参与。近年又发现细胞免疫在BD发病中起着重要作用。

2.遗传因素

HLA-B51与本病的关系密切。

3.其他因素

微循环障碍,纤溶功能降低,铜、氯含量异常增高。

(二)临床表现

本病以先后出现多系统多脏器病损,且反复发作为特征。依照病损出现的概率多少,可分为常见症状和少见症状两大类。前者包括口腔、生殖器、皮肤、眼等症状,后者包括关节、心血管、神经、消化、呼吸、泌尿等系统病变。

1.常见症状

(1)口腔:反复发作的口腔黏膜溃疡,与复发性阿弗他溃疡类似。多表现为轻型或疱疹样型,亦可出现重型。口腔溃疡是BD最常见的首发症状和必发症状。

(2)生殖器:主要为外生殖器溃疡,常反复发作,但间歇期远大于口腔溃疡。溃疡多见于大小阴唇、阴茎、龟头、阴囊,形态与口腔溃疡相似,直径较大,可达0.5mm左右。

(3)皮肤:主要表现有反复发作的结节性红斑、面部毛囊炎、痤疮样皮疹、皮下血栓性静脉炎和皮肤针刺反应。最常见而典型的是结节性红斑,多发生在四肢,尤以下肢多见,可自愈。红斑周围鲜红色晕现象出现有较高的辅助诊断意义。皮肤针刺反应是BD的特征性表现,是指患者接受肌内注射后,该处可出现红疹和小脓点,静脉注射后可出现血栓性静脉炎。这是末梢血管对非特异性刺激呈超敏反应所致,具有诊断意义。

(4)眼:病变可分为眼球前段病变和后段病变。前段病变主要是虹膜睫状体炎、前房积脓、结膜炎和角膜炎。后段病变主要为脉络膜炎、视神经乳头炎、视神经萎缩和玻璃体病变、继发性白内障、青光眼、视网膜剥离、黄斑区变性、眼球萎缩。

2.少见症状

(1)关节:主要累及大关节,与风湿关节炎的症状相似,有红肿热痛。

(2)心血管系统:主要特征为血管症状。男性多发。①静脉:主要表现为静脉炎和静脉血栓、闭塞。多为下肢大隐静脉、前腹静脉、上肢静脉的浅层静脉炎。②动脉:主要表现为动脉炎、动脉狭窄、闭合和动脉瘤。③心脏:病变罕见,可表现为心肌炎、心包病变、心肌梗死、心瓣膜脱垂等。

(3)消化系统:临床表现以发热、腹痛、恶心、呕吐及消化道出血为主。回盲部肠道黏膜溃疡多见,可致肠穿孔、大出血。肠道BD需与克罗恩病(Crohn disease)鉴别。

(4)神经系统:可表现为脑膜炎、脑干、器质性精神错乱综合征。

(5)呼吸系统:肺部病变多见,表现为发热、胸痛、咳嗽、咯血,此外还可发生胸膜积液、肺门淋巴结病。

(6)泌尿系统:主要为肾炎,可出现蛋白尿、血尿。

(三)病理

基本病理变化是非特异性血管周围炎性细胞浸润,以静脉明显。

(四)诊断

临床症状和体征是主要诊断依据。临床可按照症状累及的系统及脏器选择相应的检查项目。1990年BD国际研讨会提出的诊断标准为:以复发性口腔溃疡为基础,加下述任意两项即可确诊:①复发性生殖器溃疡;②眼疾(前后葡萄膜炎、视网膜炎等);③皮肤损害(结节性红斑等);④皮肤针刺反应阳性。

(五)鉴别诊断

1.口腔溃疡的鉴别诊断

BD与复发性阿弗他溃疡、疱疹性口炎均以反复发作的口腔溃疡为基本特征,其病损形态相似,但前者累及多系统多脏器,有先后出现的口腔外病损症状。

2.多系统损害的鉴别

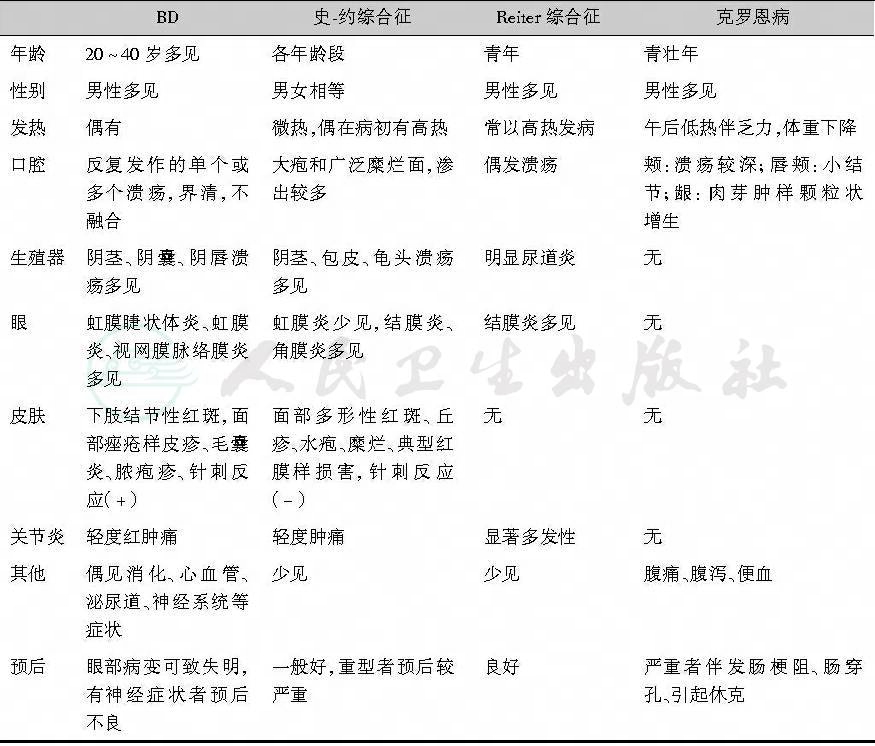

BD与克罗恩病、史-约综合征、Reiter综合征等均有多脏器多系统病损,且有口腔表现(表2)。

表2 BD与克罗恩病、史-约综合征、Reiter综合征等的鉴别

(六)治疗

1.局部治疗

(1)口腔溃疡治疗同RAU。

(2)外阴溃疡可用1∶5000高锰酸钾溶液坐浴,每晚1次,再用四环素可的松眼膏涂于溃疡面。

(3)眼部轻型炎症可用0.5%醋酸氢化可的松液滴眼。

(4)0.1%醋酸氟氢可的松软膏局部涂布皮肤。

2.全身治疗

(1)免疫抑制药物:①肾上腺皮质激素:为首选药物。给药途径及剂量按病情轻重而定,分为短期和长期疗法。短期疗法适用于急性发病或较严重的病例,长期疗法适用于反复迁延的顽固病例,需长期大量服用皮质激素的患者,应定期复查血常规,注意大便隐血及血压情况等。②细胞毒类:为增强肾上皮质激素疗效,降低副作用,减少剂量,主张合用此类药物。③非甾体激素类药物:如与泼尼松合用,有相加作用。④生物碱类药物。⑤雷公藤总苷或昆明山海棠片。

(2)免疫增强剂:如左旋咪唑、转移因子等。

(3)其他:①沙利度胺(反应停):系谷氨酸衍生物,有中枢镇静、免疫调节、激素样作用,能稳定溶酶体膜,减弱中性多形核粒细胞趋向性。②异烟肼:对伴有血沉升高、乏力、低热者有效。

(4)中医辨证施治:中医认为BD与肝经湿热、脾胃湿热、肝阴虚、脾肾阳虚等有关,因此根据辨证可施以清肝利湿法、清胃泄火法、补肾养阴法、温补脾肾法。

三、创伤性血疱

(一)病因

过烫食物或咀嚼大块干硬食物与吞咽过快而擦伤黏膜,引起血疱。也可因外力挫伤或误咬舌颊黏膜造成血疱。又称黏膜血疱(mucosal hematoma)。

(二)病理

毛细血管破裂出血,上皮下血疱形成,血疱周围有炎细胞浸润和毛细血管扩张,血疱破裂后形成溃疡。陈旧性病损有肉芽组织和新生上皮细胞覆盖创面。

(三)临床表现

因急食擦伤引起的血疱往往较大,可达2~3cm,常发生于咀嚼一侧的软腭、腭垂、舌腭弓和软硬腭交界处。血疱迅速扩大,疼痛不明显,有异物感,近咽喉处的大血疱可反射性引起恶心。初起疱液鲜红,旋即变为紫黑色,疱壁薄,容易破裂,淤血流尽后留有鲜红色疱底创面,疼痛加重,影响吞咽。一般愈合较快。有继发感染则形成糜烂或溃疡。

因咀嚼不慎误伤引起的血疱常位于口角区或两颊咬合线附近,血疱较小,有时可伴溃疡和糜烂,愈合较快。

(四)诊断

根据明确的急食史或咀嚼不当误伤黏膜的病史,以及单侧性血疱,发生迅速,疱壁易破,留有鲜红创面等特点,不难做出诊断。

(五)鉴别诊断

应与血小板减少性紫癜(thrombocytopenic purpura)的口腔黏膜血疱鉴别。后者血疱好发于牙龈、腭、颊等摩擦较多部位,疱壁较厚,可反复发生。无明显的急食史。血常规检查血小板计数极低,凝血功能降低。

(六)治疗

在排除血液病前提下,对未破血疱可用消毒过的针筒抽取疱血,或刺破疱壁流去淤血。对已破血疱可用消毒手术剪刀修整残余疱壁,然后用防腐消毒止痛的散剂局部涂布。例如复方皮质散、青黛散、珠黄散等。也可用氯己定等漱口液含漱消毒,或用甲紫涂布疱底创面。

四、创伤性溃疡

(一)病因

1.机械性刺激

(1)自伤性刺激:指下意识地咬唇、咬颊或用铅笔尖、竹筷等尖锐物点刺颊脂垫等不良习惯的长期慢性刺激。

(2)非自伤性刺激:指残根残冠,尖锐的边缘嵴和牙尖对黏膜长期慢性的刺激。

2.化学性刺激:误服入强酸强碱等苛性化合物;或口腔治疗操作不当,造成硝酸银、三氧化二砷、碘酚等腐蚀性药物外溢损伤黏膜。

3.温度刺激:偶因饮料、开水、食物过烫、口腔内低温治疗引起黏膜热损伤。

(二)临床表现

不同病因引起的创伤性溃疡临床表现不同。

1.褥疮性溃疡

由持久的非自伤性机械刺激造成。多见于老年人。残根残冠或不良修复体长期损伤黏膜,溃疡深及黏膜下层,边缘轻度隆起,色泽灰白,疼痛不明显。

2.Bednar溃疡

因婴儿吮吸拇指和过硬的橡皮奶头引起,固定发生硬腭、双侧翼钩处表面黏膜,呈双侧对称分布,溃疡表浅,婴儿哭闹。

3.R ida-Fede溃疡

专指发生于婴儿舌腹的溃疡。过短的舌系带和过锐的新萌中切牙长期摩擦,引起舌系带处充血、肿胀、溃疡。

4.自伤性溃疡

好发于青少年,性情好动,用铅笔尖捅刺黏膜。右利手,溃疡好发于左侧颊脂垫尖或磨牙后垫处;左利手,溃疡部位好发于右侧。咬唇咬颊习惯者,溃疡好发于下唇内侧或两颊、口角区,溃疡深在,长期不愈,基底略硬,或有肉芽组织。

5.化学灼伤性溃疡

组织坏死,表面有易碎的白色薄膜,溃疡表浅,疼痛明显,常发于处理中的患牙附近。

6.热损伤性溃疡

热损伤后初始为水疱,疱壁破溃后形成糜烂面或浅表溃疡。

(三)诊断

能发现明显的理化刺激因素或自伤、烫伤等病史。创伤性溃疡部位和形态往往与机械性刺激因子相符合。无复发史。去除刺激因素后,溃疡很快明显好转或愈合,仍长期不愈者应作活检鉴别。

(四)鉴别诊断

1.腺周口疱:溃疡深大,常伴发小溃疡,有反复发作史,无创伤史和自伤性不良习惯,口内无机械性刺激因素存在。愈合后留有瘢痕。

2.结核性溃疡:溃疡深凹,边缘呈鼠噬状,基底高低不平,呈粟粒状小结节,有红色肉芽组织。伴低热、盗汗、淋巴结肿大。OT试验阳性。无理化刺激因素存在。

3.恶性溃疡:常为鳞状细胞癌。溃疡深大,底部有菜花状细小颗粒突起,边缘隆起翻卷,扪诊有基底硬结,疼痛不明显。

(五)治疗

去除刺激因素,包括拔除残根残冠,磨改过锐牙尖,修改不良修复体。纠正咬唇、咬颊等不良习惯,改变婴儿喂食方式,手术矫正舌系带过短。局部消炎、防腐、止痛。对有全身症状或继发感染者可用抗生素等。

(六)预防

避免理化因素的不良刺激;养成良好进食习惯;定期检查口腔状况;避免口腔治疗中的操作失误;正确使用药物。