中文别名 :感染性发热

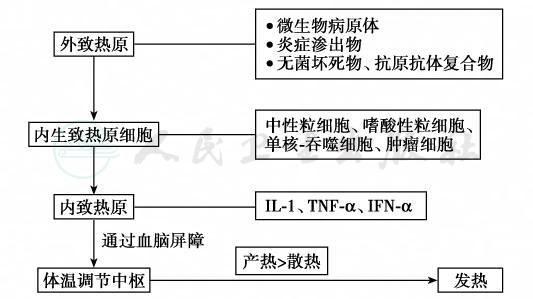

发热是大部分感染性疾病最常见的临床表现。病原体及其产物作为外源性致热原侵入机体,刺激体温调节中枢将体温调定点调高,使产热大于散热引起体温上升。

发热的病因可分为感染性和非感染性。感染性发热(infective fever)是由外源性致热原引起,过程可以是急性、亚急性或慢性,亦可以是全身性或局部性感染所致。外致热原是外来致热物质的总称,其病原体可以是病毒、细菌、支原体、立克次体、螺旋体、真菌和寄生虫等。患者除发热外,还伴随有全身毒血症状。

致热原是一类能引起人体和动物发热的物质,可分为外源性和内源性两大类。引起感染性发热的病原体及其释放的毒素是最常见的致热原。

1.外源性致热原(exogenous pyrogen)

细菌及其毒素、病毒、真菌、衣原体、支原体、立克次体、螺旋体、原虫、炎性渗出物及无菌性坏死组织、抗原抗体复合物等均属于外源性致热原。外源性致热原多为大分子物质,结构复杂,不能通过血脑屏障直接作用于体温调节中枢,而是通过激活血液中的中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和单核-吞噬细胞系统,使其产生并释放内源性致热原,通过下述机制引起发热。的致热物质,体外细胞培养显示其主要来源于大单核细胞和吞噬细胞,如白介素(IL-1)、肿瘤坏死。

2.内源性致热原(endogenous pyrogen,EP)

又称白细胞致热原,是从宿主细胞内衍生死因子(TNF-α)和干扰素(IFN-α)等,可通过血-脑脊液屏障直接作用于体温调节中枢的体温调定点,使调定点(温阈)上升,体温调节中枢必须对体温加以重新调节发出冲动,并通过垂体内分泌因素使代谢增加或通过运动神经使骨骼肌阵缩(临床表现为寒战),使产热增多;另一方面可通过交感神经使皮肤血管及竖毛肌收缩,停止排汗,散热减少。这一综合调节作用使产热大于散热,体温升高引起发热。

1.细菌

细菌感染后,不论是局部或全身性,均可出现发热。①G+ 细菌:主要包括葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌、白喉杆菌和枯草杆菌等。这类细菌的整个菌体及代谢产物均是外致热原,如葡萄球菌释放的可溶性外毒素、A 族链球菌产生的致热外毒素以及白喉杆菌释放的白喉毒素等。②G- 细菌:典型菌群有大肠杆菌、伤寒杆菌、淋球菌、脑膜炎球菌和痢疾志贺菌等。G-细菌的全菌体和细胞壁中的肽聚糖是外致热原,最为重要的发热激活物是细胞壁中的脂多糖(lipopolysaccharide,LPS),为内毒素(endotoxin,ET)的主要成分。③分枝杆菌:典型的菌群为结核杆菌,是目前临床上常见的引起中长期发热的原因。其全菌体和细胞壁中的肽聚糖、多糖和蛋白质都具有致热作用。

2.病毒

绝大多数的病毒感染均可引起发热,如流感病毒、出血热病毒、麻疹病毒、柯萨奇病毒和重症急性呼吸综合征(severe acute respiratory syndrome,SARS)冠状病毒等。病毒或所含成分能引起发热和炎症反应。

3.真菌

常见的真菌感染有组织胞浆菌、球孢子菌、念珠菌、曲霉菌、隐球菌以及毛霉菌等。深部的真菌感染多伴有发热,常规抗生素治疗效果不佳。

4.螺旋体

常见的有钩端螺旋体、梅毒螺旋体和回归热螺旋体等。钩端螺旋体产生的溶血毒素和细胞毒因子等可作为外致热原,引起高热、恶寒、全身酸痛等症状。

5.原虫

原虫感染是人体寄生虫病,临床常见的有疟原虫、阿米巴滋养体、利什曼原虫等。原虫的代谢产物和崩溃的虫体可成为致热原。

非感染性发热可由多种原因引起,机制复杂,热程一般较长。常见的病因有各种组织损伤和无菌性炎症、变态反应、结缔组织病、肿瘤、调节体温的中枢神经系统功能失常及机体产热、散热障碍等。

感染性发热时病原微生物作为外源性致热原激活巨噬细胞、淋巴细胞、单核细胞等致热原细胞合成、释放EP。EP 经下丘脑终板血管区或血脑屏障到达下丘脑体温调节中枢,刺激合成前列腺素E2、cAMP 或增高Na+ / Ca2+比值,使体温调定点上移,通过神经、体液调节机制,促使皮肤血管收缩,减少散热;骨骼肌紧张、收缩,增加产热,从而使体温升高至调定点相适应的水平,此时人体即表现为发热。(图1)

图1 致热原性发热的作用机制图

发热对各组织器官皆能产生一定影响,体温上升时机体可有下列功能变化:

1.中枢神经系统

发热使神经系统兴奋性增高,在体温上升期和高热持续期,交感神经的紧张性增高,患者可有烦躁不安、头昏、头痛、失眠等症状。特别是当体温达40 ~ 41℃ 时,患者可出现幻觉、谵妄,甚至发生昏迷和抽搐等。在小儿因其神经系统尚未完全发育成熟,高热易引起热惊厥。身体虚弱者或某些感染伴发热时,患者的神经系统可能会处于抑制状态,出现淡漠、嗜睡、昏迷等症状。

2.心血管系统

发热时交感-肾上腺系统功能增强,加之血温升高对窦房结的刺激,患者的心血管系统功能有所增强,表现为心跳加快,心肌收缩力加强,心排血量增加,血流加快等,心血管紧张性亦增高,血压也可略见升高。一般情况下,体温每升高1℃,心率约增加20 次/ 分,儿童心率可增加更多。在一定范围内(≤150 次/ 分),心率加快可以增加心输出量,满足组织对血液的需求,具有代偿意义;当心率>150 次/ 分时,心输出量反而下降,心率过快和心肌收缩力加强,还会增加心脏负担,对有心脏潜在性病灶或心肌劳损的患者,则易诱发心力衰竭,应给予特别注意。

3.呼吸系统

发热时因血温升高和酸性代谢产物增加,可刺激呼吸中枢,使CO2 生成增多,引起呼吸加深加快,此时会有更多热量伴随呼吸运动排出,利于散热。但通气过度时,因CO2 排出过多,患者发生呼吸性碱中毒。若持续体温过高,使大脑皮质和呼吸中枢抑制,反而会使呼吸变浅、变慢或不规则。

4.消化系统

发热时由于交感神经兴奋,会使消化液分泌减少及胃肠蠕动减弱,致消化吸收障碍。唾液分泌减少可致舌和口腔黏膜干燥,有利于细菌和其他病原体的侵袭和生长,而引起舌炎、齿龈炎等;胃液分泌量减少及胃肠蠕动减弱,使食物在胃内滞留发酵;胃内分解产物也会刺激胃黏膜,使患者食欲低下、恶心及呕吐;胰液、胆汁分泌量不足及肠道蠕动减慢,可致脂肪和蛋白质消化吸收不良,食糜在肠道滞留发酵、产气,所以发热患者常有便秘和腹胀感,应给予患者多糖、多维生素类的清淡饮食。

5.泌尿系统

发热早期因交感神经兴奋,肾血管收缩,肾血流量下降,患者会出现功能性少尿,尿比重相对升高。高热持续期可致肾小管上皮细胞水肿,患者尿中可出现蛋白和管型。体温下降期,患者尿量可逐渐增加,尿比重也逐渐降至正常。

6.代谢变化

发热时分解代谢大为增强,耗氧量增加。体温升高1℃,基础代谢率提高13% 。由于交感-肾上腺系统的兴奋和垂体-肾上腺皮质分泌增多,糖代谢增强,肝糖原、肌糖原大量分解,使患者血糖升高,甚至出现糖尿。发热时氧供应相对不足,无氧糖酵解增强,ATP 生成减少而乳酸生成增多,患者常出现肌肉酸痛。蛋白质和脂肪分解也显著增加,引起氮质、酮体等代谢产物积聚。高热期间通过呼吸加快和体表的蒸发,水的丢失增多。在退热期由于出汗和利尿的增强,有大量水和电解质排出。发热患者的维生素消耗量增加,长期发热患者易出现维生素的缺乏。

(一)病原治疗

感染性发热时,首先要明确病因,确定诊断,然后针对病因选择有效的药物进行抗感染治疗。

(二)对症支持治疗

体温过高或患者出现明显不适、头痛、意识障碍和惊厥等症状时,应及时退热,物理降温是主要的措施,当其效果欠佳时可给予药物降温,常为非甾体类解热镇痛药。同时应加强对高热或持久发热患者的护理和支持治疗,补充液体、热量,保持水电解质平衡。