因颈椎间盘退变本身及其继发性改变刺激或压迫邻近组织,并引起各种症状和体征者,称为颈椎病。

颈椎病是临床上的常见病与多发病。从定义可以看出,椎间盘退行性变是引起颈椎病的主要原因,其本身可以引发许多症状和体征。如在此基础上合并原发性椎管狭窄,则在早期就可能出现症状。大多数患者在颈椎退行性病变的基础上还会产生一系列继发性的器质性改变或动力性异常。器质性改变常见的有髓核突出和脱出、韧带骨膜下血肿、骨刺形成和继发性椎管狭窄等。动力性异常主要有颈椎不稳,如椎间松动、错位、屈曲度增加等。颈椎病即是在这些病理生理和病理解剖因素共同作用下发生的。但是,在临床上不能简单地将颈椎退行性变和颈椎病相等同。经常可以发现有些患者颈椎骨性退变非常严重,但并无与之相应的明显症状。可见,颈椎病的诊断除需有病理基础外,还需要包括一系列由此引起的症状和体征。

神经根型颈椎病较为多见,主要表现为与脊神经根分布区相一致的感觉、运动及反射障碍。发病率占70%以上,是人们最熟悉的颈椎病。

主要由于髓核的突出与脱出,后方小关节的骨质增生,钩椎关节的骨赘形成,以及其相邻的三个关节(椎体间关节、钩椎关节及后方小关节)的松动与移位对脊神经根造成刺激与压迫。此外,椎管的狭窄,根袖处的粘连性蛛网膜炎和周围部位的炎症与肿瘤等亦可引起本病。根据脊神经根受累的部位不同,其症状各异。如果前根受压为主者,则肌力改变(包括肌张力降低及肌萎缩等)较明显;以后根为主者,则感觉障碍症状较重。在临床上多为两者并存,但由于感觉神经纤维的敏感性较高,而更早地表现出症状。

引起各种症状的机制有三:一是各种致压物直接对脊神经根的压迫、牵扯以及继发的反应性水肿,此表现为根性症状;二是通过根袖处硬膜经壁上的窦椎神经末梢而表现出颈部症状;三是在前两者基础上引起颈椎内外平衡失调后以致对邻近神经肌肉的牵连性症状(例如前斜角肌、胸锁乳突肌等)。

1.特殊试验

脊神经牵拉试验阳性;当有颈椎间盘突出时,可出现压颈试验阳性。

2.影像学检查

(1)X线片

侧位片可见颈椎生理前凸变直或反曲,椎间隙变窄,病变椎节前后缘有骨赘形成。动力位片可见椎间不稳。在病变椎节平面常可见项韧带钙化。

(2)CT及MRI

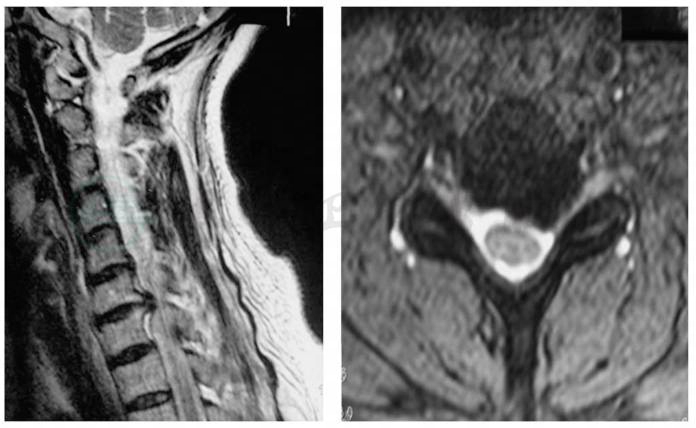

可发现病变椎节椎间盘侧后方突出或后方骨质增生。MRI检查也可判断椎体后方对硬膜囊有无压迫。若合并有脊髓损害,可看到脊髓信号改变(图1)。

图1 神经根型颈椎病MRI表现

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

(一)非手术治疗

1.适应证

轻症患者。

2.方法

(1)神经营养药物治疗。

(2)颈部制动,颈托固定。

(3)神经功能康复,颈部理疗。

(4)可试行颈椎牵引。

(5)心理治疗。

3.停止治疗指征

症状体征消失、影像正常。

(二)手术治疗

1.颈椎前路椎间盘切除减压融合内固定术(ACDF)

(1)适应证

1)颈肩部疼痛明显,疼痛、麻木向一侧或双侧上肢放射持续8周以上经正规保守治疗无效者,或患者有明确要求改善症状者。

2)颈肩部疼痛及上肢麻木、疼痛反复发作半年以上,严重影响工作、生活,近期加重者。

3)有明显上肢放射痛、麻木,并伴有一侧肌肉萎缩肌力下降,影像学检查显示病变节段颈椎间盘突出或椎体后缘、钩椎关节骨赘形成压迫神经根或硬膜囊,病变节段椎间不稳定。

(2)术前检查:①血常规;②尿常规;③生化全项;④血凝分析;⑤血型术前八项;⑥X线胸片;⑦心电图;⑧颈椎正侧位及颈椎过屈过伸位X线片;⑨颈椎间盘CT;⑩颈椎MRI;⑪胸锁乳突肌+四肢肌电图+体感诱发电位;⑫颈动脉及椎动脉彩超。

(3)术前准备:禁食水6小时以上、适当补液、术前30分钟预防感染治疗、对症处理。

2.颈椎前路椎体次全切除减压融合内固定术(ACCF)

(1)适应证

1)压迫来源于脱出的颈椎间盘,或连续两个节段颈椎间盘突出压迫神经根。

2)颈椎间盘髓核脱入椎管,位于椎体后缘,椎间隙入路不能彻底取出致压物。

(2)术前检查:①血常规;②尿常规;③生化全项; ④血凝分析;⑤血型;⑥术前八项;⑦X线胸片;⑧心电图;⑨颈椎正侧位及颈椎过屈过伸位X线片;⑩颈椎间盘CT;⑪颈椎MRI;⑫胸锁乳突肌+四肢肌电图+体感诱发电位;⑬颈动脉及椎动脉彩超。

(3)术前准备:禁食水6小时以上、适当补液、术前30分钟预防感染治疗、对症处理。

3.颈前路椎间盘切除减压人工间盘植入术

(1)适应证

1)一个或多个椎间盘突出,不合并严重后纵韧带骨化及严重骨质增生。

2)颈椎生理曲度良好。

(2)术前检查:①血常规;②尿常规;③生化全项;④血凝分析;⑤血型;⑥术前八项;⑦X线胸片;⑧心电图;⑨颈椎正侧位及颈椎过屈过伸位X线片;⑩颈椎间盘CT;⑪颈椎MRI;⑫胸锁乳突肌+四肢肌电图+体感诱发电位;⑬颈动脉及椎动脉彩超。

(3)术前准备:禁食水6小时以上、适当补液、术前30分钟预防感染治疗、对症处理。

4.颈椎后路椎板切除术

(1)适应证:多节段神经根型颈椎病需要彻底减压脊髓并打开神经根管。

(2)术前检查:①血常规;②尿常规;③生化全项;④血凝分析;⑤血型;⑥术前八项;⑦X线胸片;⑧心电图;⑨颈椎正侧位及颈椎过屈过伸位X线片;⑩颈椎间盘CT;⑪颈椎MRI;⑫胸锁乳突肌+四肢肌电图+体感诱发电位;⑬颈动脉及椎动脉彩超。

(3)术前准备:禁食水6小时以上、适当补液、术前30分钟预防感染治疗、对症处理。

5.颈椎后路椎板成形术

(1)适应证:多节段神经根型颈椎病需要彻底减压脊髓并打开神经根管,但需要保留颈椎活动度减慢颈部骨性结构退变的患者。

(2)术前检查:①血常规;②尿常规;③生化全项;④血凝分析;⑤血型;⑥术前八项;⑦X线胸片;⑧心电图;⑨颈椎正侧位及颈椎过屈过伸位X线片;⑩颈椎间盘CT;⑪颈椎MRI;⑫胸锁乳突肌+四肢肌电图+体感诱发电位;⑬颈动脉及椎动脉彩超。

(3)术前准备:禁食水6小时以上、适当补液、对症处理。

6.颈后路减压内固定术

(1)适应证

1)多节段神经根型颈椎病需要彻底减压脊髓并打开神经根管,但需要内固定以改善颈椎曲度避免颈部骨性结构退变的患者。

2)颈椎生理曲度变直甚至反弓,颈椎后凸、颈椎失稳。

(2)术前检查:①血常规;②尿常规;③生化全项;④血凝分析;⑤血型;⑥术前八项;⑦X线胸片;⑧心电图;⑨颈椎正侧位及颈椎过屈过伸位X线片;⑩颈椎间盘CT;⑪颈椎MRI;⑫胸锁乳突肌+四肢肌电图+体感诱发电位;⑬颈动脉及椎动脉彩超。

(3)术前准备:禁食水6小时以上、适当补液、术前30分钟预防感染治疗、对症处理。

7.颈椎经皮微创手术

(1)适应证:通过经皮微创椎间盘切除、椎间盘射频消融、经皮后路微创神经根管减压椎间盘切除术可彻底治疗的神经根型颈椎病。

(2)术前检查:①血常规;②尿常规;③生化全项;④血凝分析;⑤血型;⑥术前八项;⑦X线胸片;⑧心电图;⑨颈椎正侧位及颈椎过屈过伸位X线片;⑩颈椎间盘CT;⑪颈椎MRI;⑫胸锁乳突肌+四肢肌电图+体感诱发电位;⑬颈动脉及椎动脉彩超。

(3)术前准备:禁食水6小时以上、适当补液、术前30分钟预防感染治疗、对症处理。

从颈椎病的病因看,颈椎病的预防是多方面的,它贯穿于人的日常生活和工作之中。预防应包括以下几方面。

1.积极治疗咽喉部疾患

咽喉部炎症不仅易引起上颈椎自发性脱位,而且也是诱发颈椎病的因素之一。该处的炎症可直接刺激邻近的肌肉、韧带,或者通过丰富的淋巴系统使炎症在局部扩散,以致造成该处的肌张力降低,韧带松弛和椎节内外平衡失调,从而破坏了局部的完整性和稳定性,导致颈椎病的发生或加重。因此,及时防治咽炎、扁桃体炎、淋巴结炎及其他骨与软组织感染对防治颈椎病有重要意义。

2.保持良好的睡眠体位

一个良好的睡眠体位,既要维持整个脊柱的生理曲度,又应使患者感到舒适,方可达到使全身肌肉松弛,容易缓解疲劳和调整关节生理状态。根据这要求应该使胸、腰部保持自然曲度,双髋及双膝呈屈曲状,全身肌肉即可放松,故最好采取侧卧或仰卧,不可俯卧,枕头不宜过高。

推荐使用长圆枕,直径一般在10~12cm,长度40~50cm,以枕时感觉舒服为准。内芯充填物最好是透气性好,具有一定硬度的物质。也可加入一些行气止痛,益气养血的中药。使用时选择合适的高度,将枕头的支撑点位于枕骨粗隆下方或侧卧位时位于耳下方,若觉得不习惯可将支撑点位置移至耳下后方乳突上或下颌部。

3.避免头颈部外伤

人们在体育锻炼、日常工作、交通活动中易遭受颈部外伤。早期颈部外伤患者若有椎旁肌压痛,或X线显示椎体前有阴影时要引起高度重视。外伤后患者要早期治疗,如轻型可用石膏、颈围、支具控制颈部活动,有时需住院行牵引治疗。

4.避免长期低头工作

长期低头的工作强度往往不大,但长期低头造成颈后部肌肉、韧带组织劳损,屈颈状态下椎间盘的内压大大高于正常体位。因此要定期改变头颈部体位,当头颈向某一方面转动过久之后,应向反方向运动,并在短时间内重复数次,这样既有利于颈部保健,也利于消除疲劳。定期远视,待眼部疲劳消除后再工作,对眼睛和颈椎均有必要。调整工作台的高度和倾斜度,如工作台过高或过低都会使颈部仰伸或屈曲,这两种位置均不利于颈椎的内外平衡。长期伏案工作者应开展工间操活动,使处于疲劳状态的颈椎定时获得内外平衡。