英文名称 :colorectal polyp

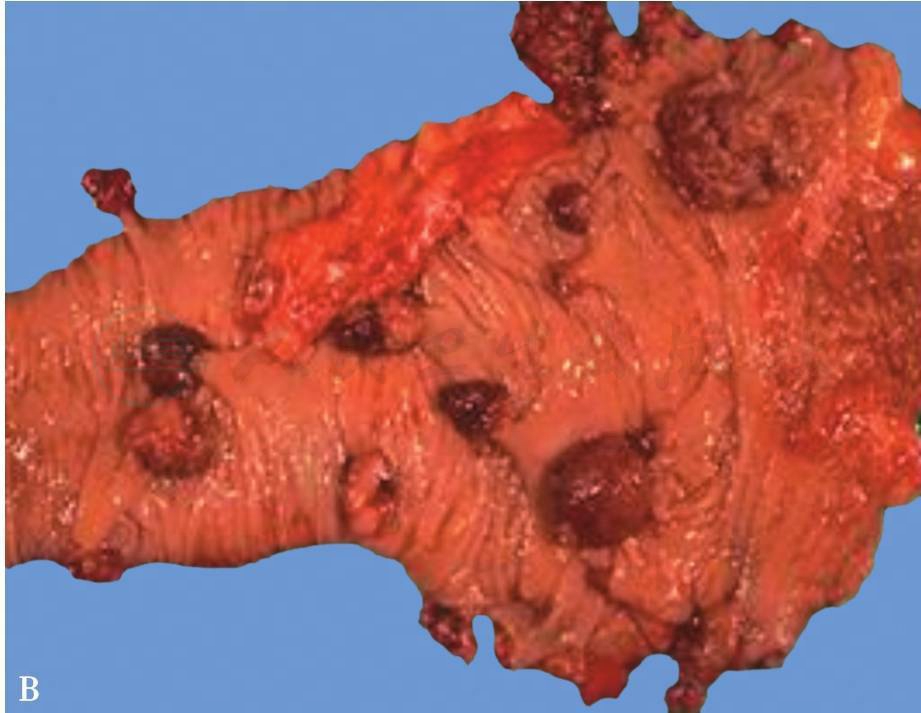

肠息肉(polyp)是指一类从黏膜表面突出到肠腔内的隆起状病变。肠息肉是一类疾病的总称。1981年全国大肠癌病理专业会议参考了国外对大肠息肉的分类,结合我国病理学家的实践经验,按照病理性质的不同分为:①腺瘤性息肉:包括管状、绒毛状及管状绒毛状腺瘤;②炎性息肉:黏膜炎性增生、血吸虫卵性及良性淋巴样息肉;③错构瘤性息肉:幼年性息肉及色素沉着息肉综合征(Peutz-Jeghers综合征,P-J综合征);④其他:化生性息肉及黏膜肥大赘生物。不同性质的息肉,其预后和处理亦不相同。息肉在形态上可分为有蒂、无蒂、广基、扁平状等。在数目上又有单发与多发两类(图1)。息肉病是指息肉数目在100枚以上(仅P-J综合征除外),反之,则称散发性息肉。

图1 A.结肠单发息肉;B.结肠多发息肉

结直肠息肉的病因及发病机制目前仍不清楚。研究证明影响腺瘤性息肉与结直肠癌发病的危险因素基本一致。目前初步证实:腺瘤的发生是多个基因改变的复杂过程,而环境因素改变致基因表达异常或突变基因在环境因素作用下表达形成腺瘤;而增生性息肉或炎性息肉则与感染和损伤相关。有研究已经证实息肉与CD44基因mRNA的表达明显相关。散发性结直肠肿瘤中,结直肠息肉和癌组织APC基因突变率无显著差异,而在正常结直肠黏膜、炎性息肉和增生性息肉中均无突变。

结直肠息肉的发生率各国不同,总的肠镜检出率为10%左右。其发病率随年龄的增长而增加,30岁以上结直肠息肉开始增多,60~80岁的发病率最高,尤以腺瘤增加显著,女性略低于男性。以腺瘤性息肉为多见,约占70%,其次是增生性息肉和炎性息肉,错构瘤性息肉主要见于幼年性息肉和P-J综合征(Peutz-Jeghers息肉)。我国肠息肉发病率较低,成人多为腺瘤性息肉,好发于乙状结肠、直肠,占全结直肠息肉的70%~80%。大小一般为0.5~2.0cm。

1.腺瘤性息肉

腺瘤是息肉中最常见的一种组织学类型。腺瘤在病理切片中除可见管状腺体结构外,还常伴乳头状成分,亦即绒毛状成分,根据组织学中两种不同结构成分所占比例决定腺瘤的性质。Appel提出管状腺瘤中绒毛状成分应<5%,当绒毛状成分达5%~50%时属混合性腺瘤,>50%者则属绒毛状腺瘤。Shinya则认为管状腺瘤中绒毛状成分应<25%,在25%~75%之间者属混合性腺瘤,>75%者属绒毛状腺瘤。鉴于标准不同,各家报道腺瘤中各种腺瘤的比例可有较大差异,且无可比性。为此,1981年我国第一次大肠癌病理会议上建议统一标准为:绒毛状成分<20%者属管状腺瘤,>80%者为绒毛状腺瘤,介于20%~80%之间者则属混合腺瘤。

(1)管状腺瘤

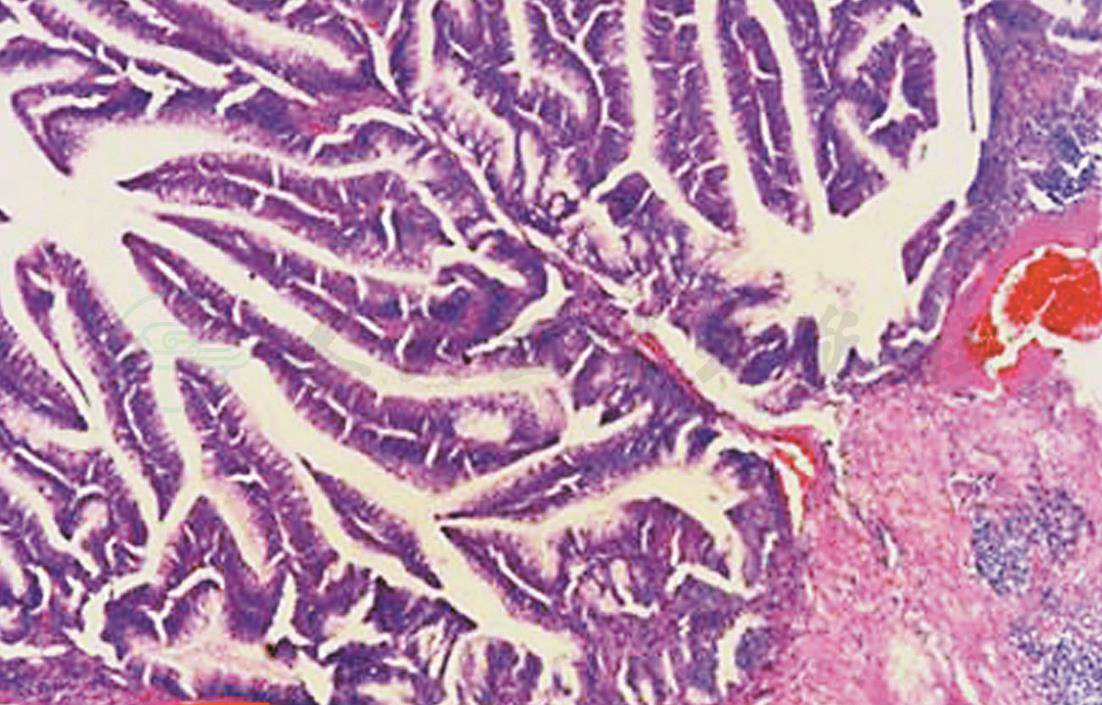

管状腺瘤是最常见的组织学类型,占腺瘤的60%~80%,发病率随年龄增加而增加,在小于20岁的年轻人中极少存在。多为带蒂型(占85%),亚蒂、无蒂少见。常多发,小于0.5cm的小腺瘤多由正常的黏膜覆盖,多数管状腺瘤为1.0~2.0cm大小,少数大于3cm,腺瘤的恶变与其大小直接相关。常有蒂、呈球状或梨状,表面光滑,可有浅沟或分叶现象,色泽发红或正常,质地软。活检组织学检查管状腺瘤由密集的增生的腺体构成,腺体大小、形态不一致,常见有分枝和发芽(图2)。多数管状腺瘤仅表现为轻度不典型增生。然而,可以有高达20%的表现为重度非典型增生、原位癌或浸润性癌,仅5%管状腺瘤是恶性的。

图2 管状腺瘤

(2)绒毛状腺瘤

较少见,又称乳头状腺瘤,这是一种癌变倾向极大的腺瘤,一般癌变率为40%,故被认为是一种癌前病变,其发病率仅为管状腺瘤的1/10,好发于直肠和乙状结肠,临床所见绝大多数为广基型,呈绒毛状或粗颗粒状隆起,伴有宽广的基底,有时可侵占肠周径的大部分,其表面可覆盖一层黏液,质地较管状腺瘤为软(图3)。在少数病例中绒毛状腺瘤可以有蒂,活动度极大。体积大,一般直径大于2.0~3.0cm,可达10~20cm。活组织检查见绒毛结构占据腺瘤的80%以上。

图3 绒毛状腺瘤

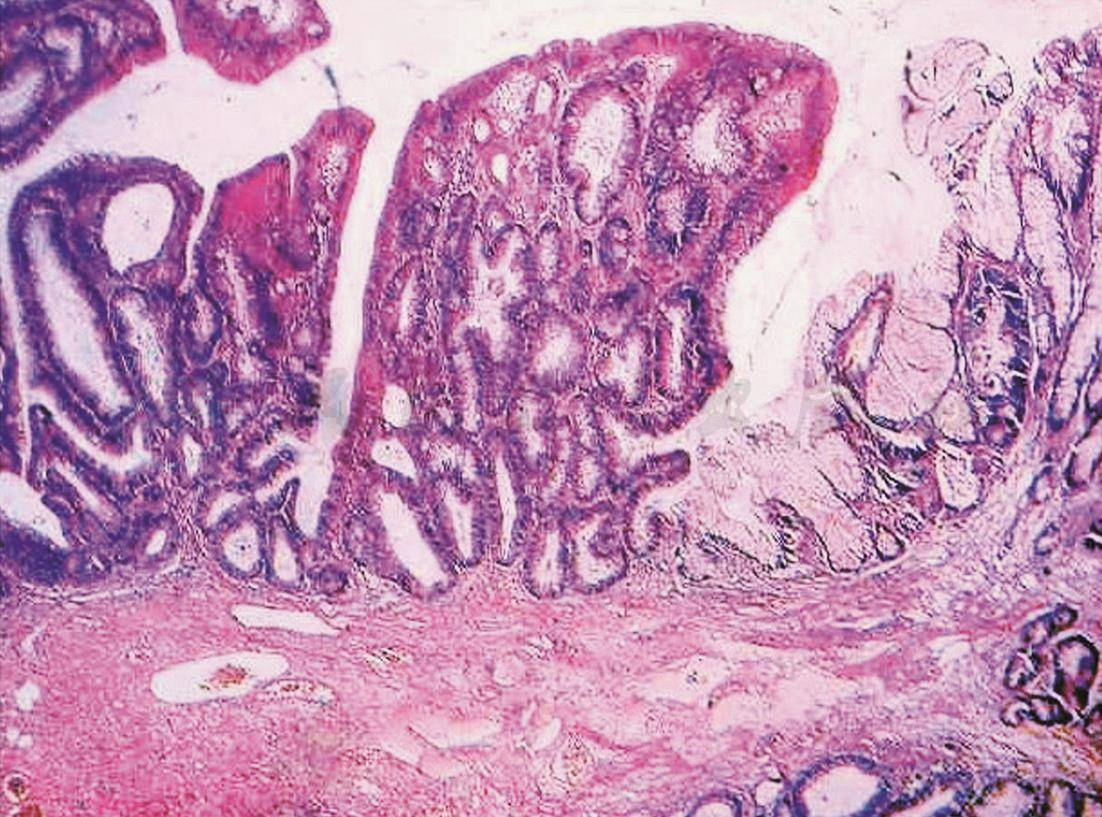

(3)绒毛状管状腺瘤

这类息肉兼有管状腺瘤和绒毛状腺瘤两种组织学特点(图4)。即有分支状的腺体,同时也有像手指一样突起的长长的腺体。绒毛状管状腺瘤是10~20mm息肉中最常见的一种。其恶变率介于管状腺瘤与绒毛状腺瘤之间。

图4 绒毛状管状腺瘤

2.炎性息肉

炎性息肉是由对炎症反应的再生上皮组成。可以继发于任何一种炎症反应,但是最常见的原因是溃疡性结肠炎。炎性息肉也可以继发于感染性疾病,例如阿米巴性结肠炎、慢性血吸虫病或细菌性痢疾。炎性息肉没有恶变倾向,但是,对溃疡性结肠炎患者,可以有某些部位的异型性改变或恶性变同时存在。

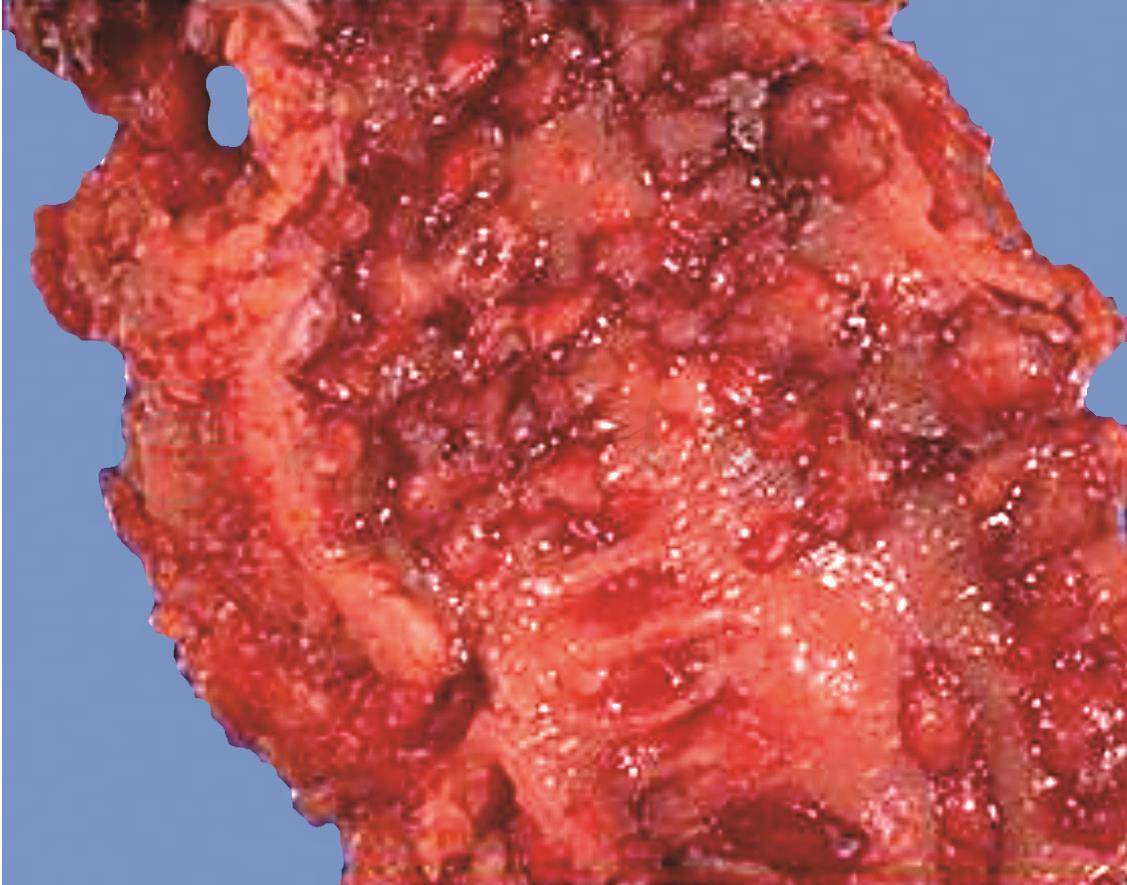

(1)假息肉病(pseudopolyposis)

主要发生于慢性溃疡性结肠炎或克罗恩病,由于慢性炎症刺激,形成多发性肉芽肿(图5)。在其形成的早期,如炎症能获控制,肉芽肿有可能随之消失。但如慢性炎症不能得到有效的控制,而呈持久的慢性刺激,肉芽肿就有恶变的可能。癌变率与病程长短往往呈正相关。病程超过30年时癌变率高达13%~15%。慢性溃疡性结肠炎具有极高的癌变率,是公认的癌前病变之一。因此,对这些假息肉病应慎重处理。

图5 假息肉病

(2)炎性息肉(inflammatory polyp)

指单发的非特异性炎症所引起的息肉,组织结构与上述相同,但不会癌变。往往炎症消退后,息肉可自行消逝。

(3)血吸虫性息肉

在慢性血吸虫病时,大肠黏膜下常有血吸虫卵沉着,其周围伴纤维组织增生,或形成虫卵结节。当虫卵多时,固有膜内亦可有虫卵沉着,并破坏腺管和引起增生。一般血吸虫卵结节体积不大,呈小球状或条索状,并常呈簇状分布,外观中央呈橘黄色,周围呈灰白色。在长期慢性、反复感染的病例,这类息肉可进一步发展成炎性肉芽肿,具有很大癌变倾向,也是一种癌前病变。

(4)良性淋巴样息肉(benign lymphoid polyp)

直肠具有丰富的淋巴组织,在肠道炎症时,直肠黏膜下的淋巴滤泡即可增生并形成息肉而突入肠腔。因此,所谓息肉实质上是增生的、高度活跃的淋巴样组织。细胞分化成熟,其上覆盖有正常的直肠黏膜上皮,是一种良性病变,应与恶性淋巴瘤区分。因为本病不会恶变,无需作肠断切除。

3.错构瘤性息肉

幼年性息肉是一种错构瘤(hamartoma),属大肠黏膜上皮的错构瘤,又称先天性息肉,主要发生于儿童,以10岁以下多见,尤以5岁左右为最多。息肉好发于直肠和乙状结肠,多数发生在距肛缘5cm以内的直肠内。

息肉多呈圆球形或椭圆形,鲜红、粉红或暗红色,表面光滑,如激发感染可呈现粗糙颗粒状或分叶状。其大小平均1cm左右,多数有蒂。组织学上息肉蒂为正常结直肠黏膜,当形成息肉时,结直肠黏膜上皮即转为慢性肉芽组织,由大量结缔组织、血管组织、单核细胞和嗜酸性细胞浸润,其中还有许多黏液腺增生和含有黏液囊肿组成。因此,组织学上这不是肿瘤,也不属肿瘤性质,而是正常组织的异常组合,故称为错构瘤。

关于错构瘤形成的机制尚不清楚。有人认为其发生与黏膜慢性炎症、腺管阻塞、黏液滞留相关,故又有滞留性息肉之名。肠道错构瘤有恶变可能。为进行组织学检查和去除症状,应当切除。多数可以经内镜切除,需特别小心将其富含血管的蒂处理好。在直肠下端或从肛门脱垂出的病变可以经肛门切除。切除后复发非常少见。

4.增生性息肉

增生性息肉是在结肠和直肠内发现的最常见的非肿瘤性息肉,常常是多发的,多无蒂,直径多小于5mm;大于10mm的增生性息肉非常罕见。在无症状患者的结肠镜检查中,可以发现增生性息肉约占10%。这些病变一般可以保持大小不变和无症状。然而,由于它们从外表与肿瘤性息肉不能区分,因此常常将其切除并活检。

组织学方面,增生性息肉表现为黏膜隐窝拉长的正常乳头状的表现。没有细胞异型表现。隐窝基底可见有丝分裂,表现为正常的成熟过程。其发生机制尚不清楚,可能与正常细胞在成熟过程中未脱落有关,演变成了一大的增生区。对这些病变不需要特殊的治疗。仅仅有增生性息肉存在也不需要进行结肠镜随访。

大部分结直肠息肉无特异性临床表现,部分表现为排便次数增加、便血、排便不尽感、黏液便,少数发生肠梗阻、穿孔。常在结肠镜检查或钡剂灌肠检查时发现,有家族性、遗传性息肉或息肉病的患者可通过家庭随访和定期检查发现新患者。该病的检查方法主要有:

(一)大便潜血检查

假阴性率较高,诊断价值有限。

(二)X线钡剂灌肠检查

可通过钡剂的充盈缺损发现大肠息肉。

(三)内镜检查

为发现和确诊结直肠息肉的最重要手段,包括直肠镜、乙状结肠镜和结肠镜检查。一般主张行纤维全结肠镜检查。内镜检查不仅可观察结直肠黏膜的微细病变,重要的是可取材进行病理学诊断以确定病变的性质,取材应为整个息肉或多处钳取活组织,取材后应标记好息肉的头部、基底和边缘。病理学诊断是确定进一步治疗的关键因素。

应根据息肉的部位、性质、大小、多少、有无并发症及病理性质决定治疗方案。主要的治疗方法有内镜治疗、手术治疗和药物治疗。小息肉一般在行结肠镜检查时予以摘除并送病理检查。直径>2cm的非腺瘤性息肉可采用结肠镜下分块切除。直径>2cm的腺瘤,尤其是绒毛状腺瘤应手术切除。

(一)内镜治疗

为目前常用的方法。适应证为

1.各种大小的有蒂息肉和腺瘤。

2.直径小于2cm的无蒂息肉和腺瘤。

3.多发性腺瘤和息肉,分布散在,数目较少。部分无蒂息肉可以通过黏膜下注水或者葡萄糖肾上腺素切除,绝大部分错构瘤样息肉也可通过内镜下治疗。常用方法为内镜下套扎或者电切,此外,微波、氩气凝固术、激光治疗等切除手段也见于文献报道。对于较大息肉或者无蒂息肉,内镜联合腹腔镜治疗也取得了较好的效果。

(二)手术治疗

病理检查若发现腺瘤癌变,再进一步确认是表面癌变还是有深层的浸润,若没有深层浸润、未侵犯小血管和淋巴、分化程度较好、切缘无残留,摘除后不必再做外科手术,但是应密切观察,长期随访。一旦病理发现有深层的浸润,则必须追加外科手术,以确保彻底切除病变。主要的手术方式有,结直肠切除肛管吻合重建术和经腹全结肠切除后回肠直肠吻合。

(三)药物治疗

研究表明非甾体抗炎药、钙剂能减少结直肠息肉的复发,但是通常需要联合内镜治疗,并定期进行随访。

家族性腺瘤性息肉病如不治疗,最终会发生癌变,因此应尽可能在青春期内确诊并接受根治性手术。治疗本病的基本原则是采取手术方法切除病变的肠管以达到清除全部或大部腺瘤的目的。根治性手术的方式是结肠、直肠中上段切除、下段黏膜剥除,经直肠肌鞘行回肠肛管吻合术。

Peutz-Jeghers综合征较少发生恶变,手术难以全部切除。如患者无明显症状可暂不行手术治疗。但对纤维内镜检查能够看到的息肉应予以处理。对于常有腹痛或由于慢性失血已经引起明显贫血的患者,应施行择期手术。手术方法以切开肠壁摘除息肉为主,对于息肉集中的肠段亦可行肠切除术,因患者有可能需要多次手术,切记做广泛肠切除,以免发生短肠综合征。并发肠套叠者,应视为急症,及时行手术治疗。

Gardner综合征的治疗与家族性结直肠息肉病相同。但在手术治疗时保留直肠的指征要掌握严一些,因此类患者在第2次手术切除直肠时常遇到直肠周围纤维化、盆腔纤维瘤等困难。一般较小的骨瘤不需要处理。胃、十二指肠息肉发病率较高,应及时通过胃、十二指肠镜切除或电灼。其他结肠外表现可分别进行处理。

炎性息肉的治疗应针对原发疾病进行处理,为可逆性,炎症刺激消退后,息肉可自行消失,不需治疗;增生性息肉为良性病变,常无症状,不需治疗。