英文名称 :calcaneodynia

跟痛症是指一系列疾病导致的足跟部承重时疼痛,它不是单独一个疾病,它是指足跟部疾病所引起的一种症状,由跟骨本身及其周围软组织疾病所产生。是老年常见病之一,给老年人生活和工作带来极大的不便。

据医学统计,50岁以上老年人患足跟痛疾病占25%,特别是肥胖者更易发生本病。近年来,由于高跟鞋的流行,长期穿过高的鞋跟也容易导致足跟的损伤。跟痛症是由多种慢性疾患所致跟部蹠面(即脚后跟)疼痛,其与劳损和退化有密切关系。

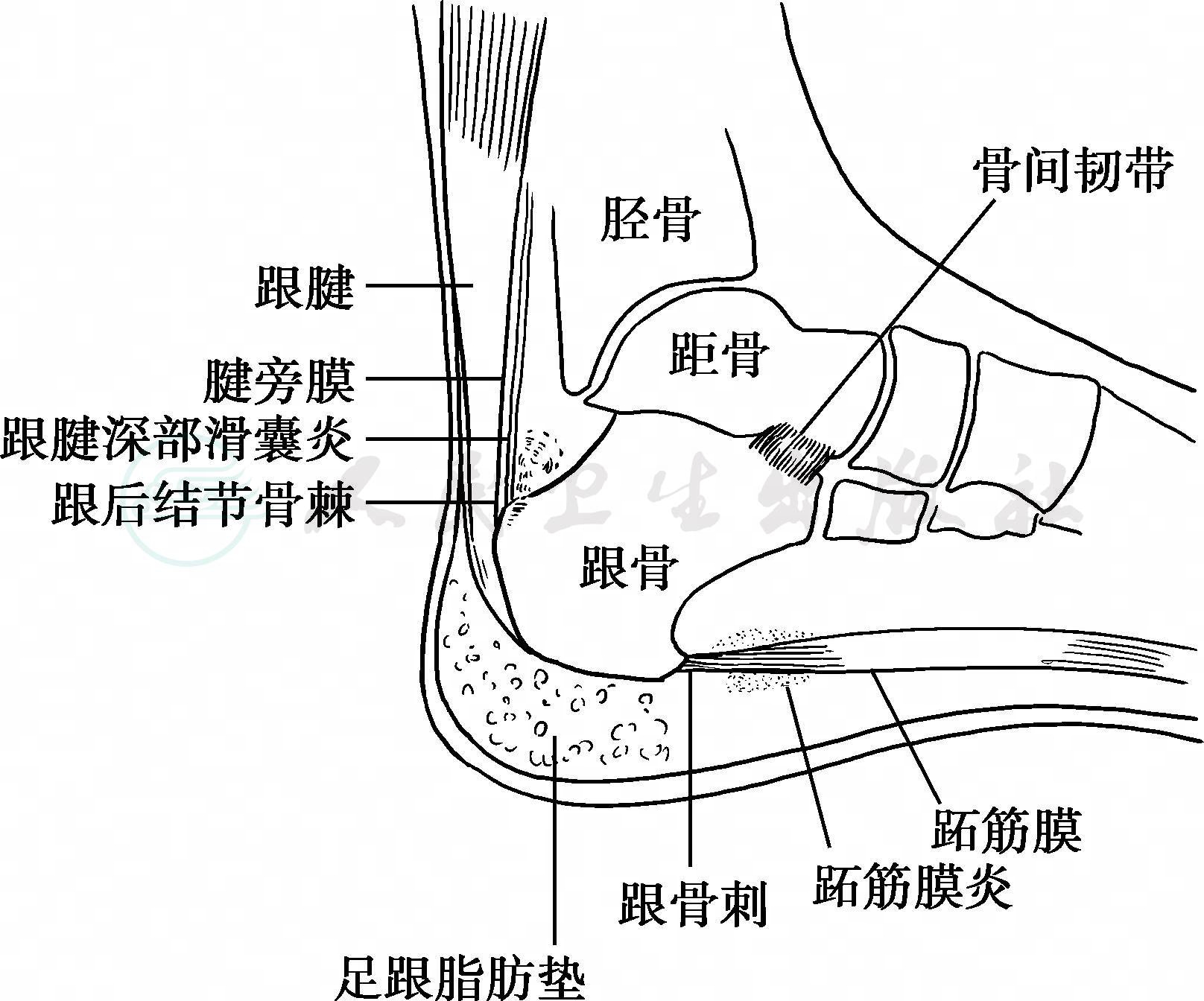

按部位可把跟部疼痛分为跟跖侧疼痛和跟后部疼痛。前者常由于跖跟腱炎,跖腱膜断裂,跟脂肪垫炎,足外侧神经第1支卡压症,跟骨骨刺,跟骨骨膜炎,跟骨骨折等引起。后者由跟腱炎、跟腱滑膜炎等引起。类风湿关节炎,痛风性关节炎,强直性脊柱炎也可引起。而跟腱炎又可分为非止点性跟腱炎和止点性跟腱炎两类。在儿童,跟后部疼痛多见于跟骨结节骨骺炎。

关于跟痛症的病因,目前大致有五十多种,但临床最常见的病因为:①足跟纤维脂肪垫炎;②筋膜炎或滑囊炎;跖腱膜是维持足弓的一个纤维结构。疼痛出现的原因是筋膜失去一部分弹性,因为日常活动而受到刺激。跖腱膜是足底筋膜的浅层部分,由纵行的白纤维组成。可分为中间束、外侧束和内侧束。跖腱膜的作用包括保护足底组织;提供足底某些内在肌的附着点;协助维持足弓。③跟骨骨刺(图1)。

但也有资料表明,跟痛患者仅有约37%的患者有骨刺,也就是说跟痛的更主要原因是筋膜滑囊炎而非骨刺。临床表现主要为足跟蹠面疼痛、肿胀和压痛,走路时加重。本病多发生于中年以后的肥胖者,男性发生率高,一侧或两侧同时发病。

图1 跟痛症的常见病因

1.急性损伤或慢性劳损

发病由急性损伤引起者多由行走时足跟部突然踩着硬物,或下楼时用力过猛,足跟着地,致跟部组织损伤;慢性劳损者常因长途跋涉,跟下软组织遭到反复挤压性损伤,部分患者跟腱膜长期、持续性受到牵拉,可在其跟骨结节附着处发生慢性劳损。大多数为慢性起病,常同时有风湿或类风湿关节炎,骨性关节炎等。

2.跟骨骨刺与跟骨结节滑囊炎

足跟部软组织慢性劳损日久,可在跟骨结节部的前缘产生骨质增生,即骨刺形成。单纯跟骨骨刺有时并无临床症状,当承重走路时,跟骨结节滑囊及足跟部脂肪垫因骨刺的反复挤压与刺激,而发生滑囊炎及脂肪垫变性,由此引起疼痛。

1.X线片检查

拍正位及站立的足侧位片,以确定跟骨的结构、足的生物力学及跟骨骨刺等情况。

2.骨扫描常规

治疗后仍持续疼痛的患者,骨扫描有利于排除应力性骨折,于跟骨的前下为同位素吸收最多的部位。对跖筋膜炎,其吸收高峰在筋膜与骨的连接部。

3.MRI检查

跖筋膜增厚,并伴信号强度的变化。超声检查也能发现跖筋膜增厚。

4.疑神经卡压,趾外展肌的肌电图检查出现肌电图异常。

治疗原则:非手术治疗为主。非手术治疗无效者,可考虑行手术治疗。

1.非手术治疗

非手术治疗是目前治疗跟痛症的首选方法,具体包括减少局部压迫,穿软底鞋;控制体重;局部理疗、针灸、热敷和功能锻炼等方法。亦可用温水每日泡脚减少活动等。

疼痛科常用治疗方法具体包括:①痛点阻滞治疗:具体方法可采用泼尼松龙或倍他米松加利多卡因局部痛点阻滞,每1~2周1次,连续3次为一疗程。②理疗:如冲击波及激光疗法,尤以冲击波治疗效果为好,一般5~7天一次,3次为一疗程。③用药原则:以非甾体消炎止痛药为主。经保守治疗无效的顽固性疼痛者可行手术治疗,术后需应用抗生素和支持,对症治疗,根据具体情况,选择不同的抗生素。

2.手术治疗

对保守治疗无效者,可采用手术治疗,如骨刺切除、蹠腱膜附着处松解或胫后神经根下支切断术,但应注意防止感染发生。

1.生活中的自我护理

①进行适宜的体育锻炼和户外活动,以便增强体质,延缓骨骼退变,减少骨刺的发生,避免跟痛症。②穿用软底鞋,使之上下楼梯及行走保证平稳,避免足跟急性损伤的发生。或穿后跟不高的鞋子、抬高足跟可使承重力线前移,减轻足跟受压引起的慢性劳损产生跟痛症。③避免久立负重。老年患者不宜长途跋涉及做剧烈的运动,不宜久站负重,使跖腱膜长期受牵拉,脂肪垫受压,由此导致跟痛症发生。每日行足跟部按摩;用温水疱脚,保持足部良好的血液循环,减轻局部炎症,另外,注意营养均衡。高钙饮食及辅助药物可以使跟骨骨质疏松的状况得到改善。可从食物中摄取含有钙质的食品,如:虾米皮、海带、紫菜等。

2.针灸治疗

针刺昆仑、太溪、足三里、三阴交、涌泉等穴,取补法,隔日一次;药艾外灸(或隔姜灸),取阿是穴,药艾距穴位的间距以患者能耐受为度,灸至患处皮色发红,每次灸20~30分钟,每日二次。本方法能宣通气血,逐瘀止痛。据临床报道,约80%患者经灸后疼痛明显减轻。一般2~3周为一疗程。

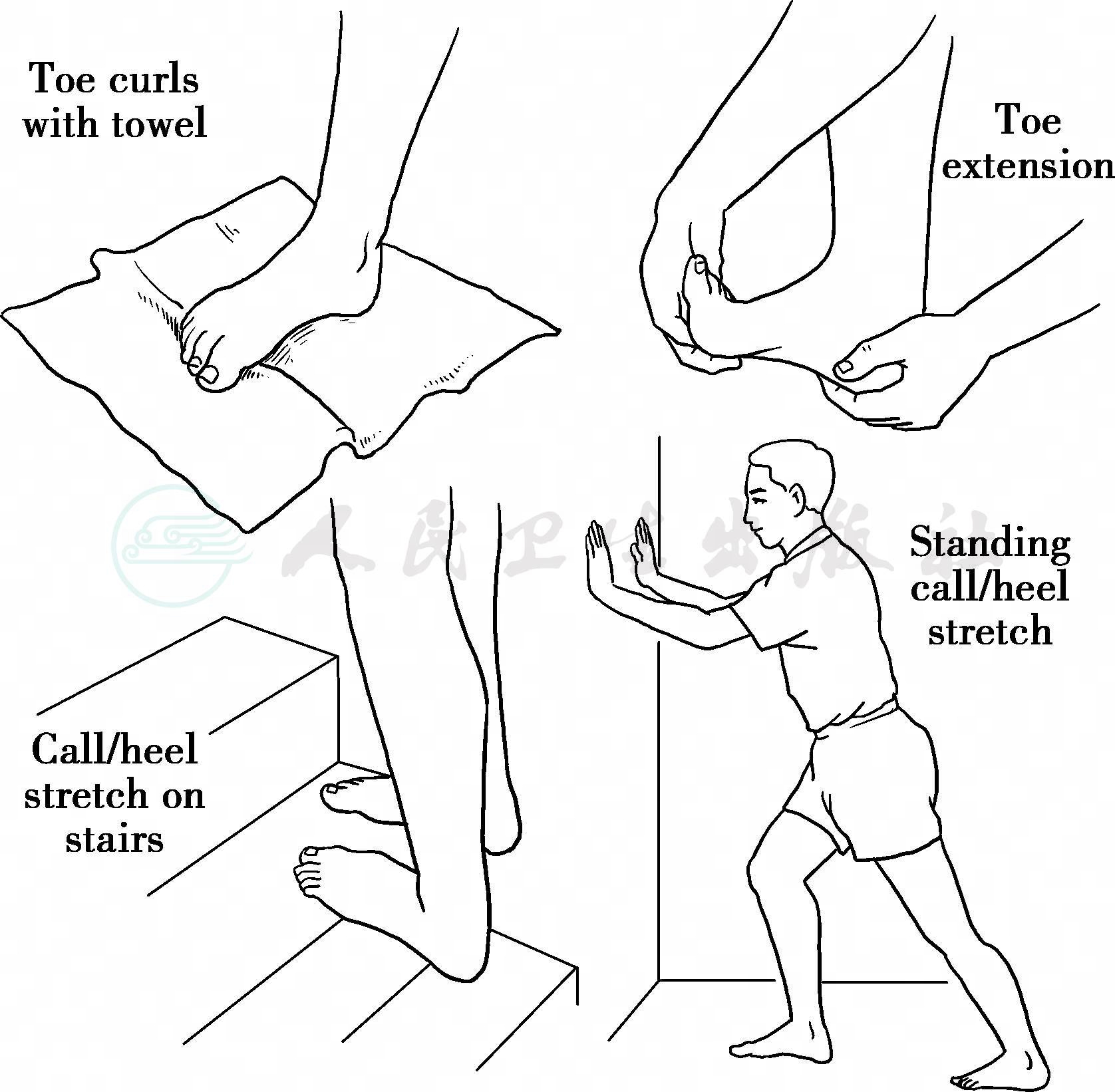

3.跟腱、跖腱膜牵拉锻炼(图2)

据报道有效率可达到83%。每天坚持锻炼4~5次,每次5~10次,1~2个月后可取得明显效果。

跖筋膜锻炼方法:①患者坐位,屈膝,踝关节背伸,用手将5个足趾向背侧推压,维持30秒钟,反复5次。②足跟抬起,臀部坐于足跟上,维持30秒钟,反复5次。③将患侧足前部抵于墙面,并用力背伸踝关节,维持30秒钟,反复5次。

跟腱牵拉锻炼方法:①比目鱼肌牵拉锻炼,患者面向墙面站立,患侧在后,缓慢弯屈膝关节到屈曲位置,维持30秒钟,反复5次。②腓肠肌牵拉锻炼,患者面向墙面站立,患侧在后,保持患侧下肢伸直,且患足不动,足跟不能抬起,上半身向前移动,使跟腱受到牵拉。维持30秒钟,反复5次。③跟腱牵拉锻炼,站于斜面板上,身体直立,使跟腱受到牵拉。

图2