英文名称 :spinal tuberculosis

中文别名 :Pott病

有关脊柱结核(spinal tuberculosis)的文献记载可一直追溯到公元前,但直到18世纪才由Pott详细报道,因此脊柱结核又被称为Pott病(Pott's disease)。

一般认为结核发病与机体免疫状态有关。近年来国内、外结核病的发病率出现上升趋势,尤其是肺外结核,且成人患病比例升高。其中主要原因有:①部分国家和地区艾滋病的流行,导致群体免疫状态下降;②肿瘤发病率的上升,免疫相关性疾病诊断水平提高和器官移植发展,而接受化疗、放疗和免疫抑制治疗的患者不断增加;③结核病防治工作较以往有所松懈。

因患AIDS或其他疾病导致免疫抑止的患者人数的增多,是使结核患者再次增高的主要原因。

脊柱结核在骨与关节结核中发病率居于首位,约占40%~50%。在脊柱炎性疾患中仍居首位。脊柱结核中绝大多数为椎体结核,单纯的椎弓结核很少,这与椎体以骨松质为主、负重大、劳损多、肌肉附着少、血供差,以及椎体的滋养动脉多为终末动脉等原因有关。发病部位以腰椎最多,胸椎次之,胸腰段占第三位,颈椎、骶尾椎最少。颈椎结核以儿童及青少年多见,年龄越大,发病越少,这可能与机体的免疫力有关。以往颈椎结核有70%左右发生于10岁以下儿童,近年来成人患病比例有上升趋势。

颈椎结核通常由远处病灶血行播散传播,呼吸和泌尿生殖系统是最常见的感染源。但结核也可通过骨内病灶传播。内脏病灶也可直接扩散感染脊柱。

颈椎结核和其他骨与关节结核一样是一种继发病变,是全身结核病的局部表现,原发灶多在肺部,少数在淋巴结、消化系和泌尿生殖系等部位。

人体初次感染结核菌以后病变很快扩展到局部淋巴结,结核菌通过淋巴结进入血液循环,再扩展到全身。脊柱结核主要是在结核杆菌血源性播散的基础上发生的继发性疾病,少数病变系通过淋巴系统或邻近病灶蔓延所致。当原发病灶的结核杆菌进入血流时,绝大部分被机体消灭,即使有少数继发病灶形成也不至于引起症状。而过度疲劳、营养不良或其他疾病的发生使机体抵抗力降低,均有利于病灶的形成和发展。因此颈椎结核可发生于原发病灶的活动期,也可在原发病灶形成甚至静止多年后才发病。人体感染结核菌3~9周后机体对入侵的结核菌及其代谢产物发生过敏性或产生免疫力,此时结核菌素试验由阴性转为阳性。感染后出现血清内抗体和细胞内抗体。

当人体患病、营养不佳、精神消沉或者接受化疗、放疗及免疫抑制剂治疗后,机体抵抗力减弱,结核杆菌可通过血流或淋巴到达脊柱局部,原在脊柱局部潜伏或者已经静止的病灶也可重新活动起来而发生脊柱结核。儿童多未感染过结核病,对结核菌的抵抗力很弱,感染后不但容易发病,而且容易扩散,由此导致儿童颈椎结核多在结核活动期发病。颈椎结核可发生于原发病灶的活动期,也可发生在原发病灶形成甚至静止的几个月、几年或几十年后。

结核杆菌从原发病灶主要经动脉系统进入椎体,少数通过静脉系统和淋巴管逆流进入椎体。在机体抵抗力下降时进入椎体的菌栓发病形成病灶。大多数(90%左右)病例的椎体病灶只有一个。少数病例的病灶在两个或者两个以上,每个病灶之间由比较健康的椎体或者椎间盘隔开,因此也叫做跳跃性病变。常见的跳跃性病变是2~3处病灶,3处以上的很少见。

颈椎结核的病灶绝大多数位于椎体的主要原因是椎体容易劳损、椎体上肌肉附着少、椎体内骨松质成分多、椎体滋养动脉多为终末动脉。病灶发生于椎体附件非常少见,约占6%,单纯椎弓结核仅占1%。颈椎附件结核可发生在椎弓根、椎板、关节突、横突和棘突。亦可超越关节突而蔓延至邻近组织,脊髓或马尾常易受累。椎间盘没有血液供应,故没有原发性椎间盘结核,但容易被结核菌破坏。

结核病变常发生干酪样坏死。干酪样坏死的产生可能与局部炎性细胞的堆积、压迫毛细血管,引起局部缺血及坏死,或与菌体蛋白所引起的过敏反应有关。干酪样组织很少吸引白细胞,因此,常没有一般化脓性感染的特点。其腐败碎屑也不像一般坏死组织那样快地被吞噬细胞运走。干酪样组织的自溶作用受到抑制,以致长期不被吸收。干酪样组织内部一般呈酸性反应,有时其pH可低到4.0。干酪样组织软化时,其pH逐渐升高向碱性转化。pH提高后干酪样组织易于钙化。干酪样病灶经过软化、吸收、纤维组织增生而治愈,或被钙化而治愈。在一部分已经钙化或者纤维化的病灶中,仍有结核杆菌存活,但处于静止中。软化后干酪样物质常常随着脓汁流注到身体其他部位而引起新的病灶。

1.颈椎结核的分型

根据病灶发生部位不同而将椎体结核分为三种类型:边缘型、中心型和骨膜下型。

(1)边缘型:临床上最为常见,多见于成年患者,病灶位于椎间盘附近,容易穿破软骨板侵犯至椎间盘,波及邻近椎体。以溶骨性破坏为主,死骨较少或者不形成死骨。严重时相邻椎体发生塌陷,可导致后凸畸形。

(2)中心型:此型多见于儿童,成人少见。病灶位于椎体中央。儿童椎体小,病变进展很快波及整个骨化中心,穿破周围的软骨包壳,侵入椎间盘及邻近椎体。成人椎体较大,病变进展相对缓慢,早期病变可局限在椎体中心部位,而不侵犯椎间盘及邻近椎体,因此早期症状不明显。中心型结核病变以骨质破坏为主,较容易形成死骨,并引起椎体后凸畸形。少数病例死骨吸收后形成骨空洞,空洞壁的骨质轻度硬化。空洞内充满脓汁或干酪样物质。晚期发展严重时,整个椎体可破坏,发生病理骨折,椎体压缩呈楔形。

(3)骨膜下型:临床最为少见。病灶多位于椎体前缘,引起局部骨质破坏,病变可在骨膜下蔓延数个椎体,但椎间盘较少受累,也极少发生畸形。该型结核往往没有死骨形成,呈溶骨样改变。此型亦可因椎体外结核病变侵蚀所致。

2.脓肿的形成和发展

随着椎体破坏程度加剧,所产生的结核肉芽组织、炎性渗出物和坏死组织等可穿破骨皮质向椎体外浸润,其内含的干酪样物质液化形成寒性脓肿。脓液中结核杆菌繁殖增多,脓液亦不断增加,可向周围组织薄弱处流出,形成流注脓肿。此种脓肿又可侵蚀其他骨质造成继发性骨损害,亦可穿破皮肤形成窦道。

颈4以上病变的脓肿多位于咽腔后方,故称咽后壁脓肿。颈5以下病变的脓肿多位于食管后方,故称食管后脓肿。巨大的咽后壁脓肿使咽后壁与舌根靠拢,以致睡眠时鼾声大作,甚至呼吸与吞咽困难。咽后壁或食管后脓肿都可以向咽腔或食管穿破,使脓液、干酪样物质或死骨碎片自口腔内吐出或咽下。颈椎椎体侧方病变的脓肿可出现在颈椎两侧或沿椎前筋膜及斜角肌流向锁骨上窝,形成锁骨上窝脓肿。颈胸段病变的脓肿可沿颈长肌下降到上纵隔两侧,使上纵隔阴影扩大,易误诊为纵隔肿瘤。

3.畸形的形成和发展

颈椎结核最常见的畸形是后凸,侧凸畸形比较少见,而且多不严重。凡椎体破坏在两节以上者,往往产生严重的后凸畸形。颈椎原有生理性前凸,抵消部分病理性后凸,因而外观上畸形并不明显。但患者常喜用双手托下颌,头部向前伸出,类似鹅颈,又称“鹅颈样畸形”。

4.截瘫的发生和发展

据统计,脊柱结核中截瘫的发生率为8%~40%,且多发生于病变早期。而在病变的愈合过程中,硬脊膜的纤维化以及新骨的形成也可造成脊髓受压导致截瘫。其中胸椎发生率最高,颈椎次之,腰椎最少。但颈椎结核一旦出现截瘫,则后果较胸腰椎结核严重得多

颈椎结核产生截瘫的原因有:①结核性物质直接压迫脊髓;②增生的纤维组织或骨性压迫脊髓;③脊髓结核;④脊髓血管栓塞。

一、实验室检查

1.常规检查

包括血沉、血常规、尿常规和肝肾功能测定等。血沉常可加快,部分病人出现贫血。白细胞一般不高,但合并有其他细菌感染则明显提高,淋巴细胞的比例一般较正常为高。尿、粪常规检查可以了解泌尿系统及肠道有无合并结核感染。肝功能多有轻度损害,一般有低蛋白血症、白球比倒置。血清电泳检查发现:病变趋于慢性时,白蛋白降低而α及γ球蛋白都可升高。应用抗结核药物可以改变此种状况,但是对耐药者没有效果。

2.结核菌素试验

作为一种诊断方法,仅有一定参考价值。对5岁以下没有接种卡介苗的儿童在早期诊断上有帮助,阴性表明未感染结核菌,阳性表明已经感染过结核病。如果由阴性转为阳性,表明结核感染发生不久。至于5岁以上的儿童及成人,大部分已经是阳性,故此试验对诊断帮助不大。但出现强阳性反应时,应该予以足够重视。

3.结核菌培养

需时较长,一般阳性率在50%~60%。依靠脓汁培养来确诊脊柱结核的诊断率不高。

二、活组织检查

对于确定诊断具有重要价值。可以采用穿刺针吸活检及手术探查切取活检。穿刺针吸活检往往取材量少诊断有困难。手术探查如果发现脓汁或者干酪样物质,常可确诊为结核病,如果仍然有怀疑可以待到病理诊断确定。

三、影像学检查

1.X线平片

包括胸部X线片和颈椎X线片。胸部X线片可了解肺部有无结核病灶。如果有结核病灶,则观察其范围和活动情况。

颈椎结核起病时X线表现多不明显,一般在发病数月至一年以后才有阳性发现。边缘型病灶早期表现为椎体前缘、上缘或者下缘出现骨质破坏,为局限性破坏,局部多无死骨,常伴有邻近的椎间隙狭窄(图1)。这种病变多见于成人,病变一般发展较慢,有局限于两个椎体的倾向,中间的椎间隙可有明显的狭窄,两面的椎体有不同程度的破坏,有时可以呈现局限的缺损,类似许氏结节的表现。如果一个椎体的一面破坏严重,则其邻近的无明显破坏的椎体可以嵌入破坏区。中心型病灶初期在X线平片上不易发现,可行断层摄片。开始表现为局部骨小梁模糊即所谓毛玻璃样病变,面积较小,边缘模糊。随病情发展椎体中央可出现空洞,边缘模糊,周围一般没有明显骨质增生现象。空洞内常见有死骨,其大小不等,形状不规则。如果破坏严重,可以使椎体产生相应的塌陷变扁。病变有时局限在一个椎体内,有时跨越椎间盘而累及两个相邻椎体,该椎间隙也随之变窄。骨膜下型病灶多表现为一个或数个椎体前方的凹陷状骨缺损。骨膜下型较典型的表现为:一、二个椎体旁有明显的脓肿形成,但椎体没有明显的破坏,仅周围与脓肿相邻部位边缘不清或者不甚规则,椎间盘保持正常。其后在椎体前缘出现骨质侵蚀而凹陷,往往须用体层摄影才能显示清楚。

图1 颈椎结核典型X线片表现

C5、C6椎体骨质破坏,椎间隙变窄,颈椎呈反屈畸形,椎前软组织阴影明显增宽

椎间隙变窄在边缘型可较早出现,而在中心型尤其是成人中心型病例椎间隙可在很长时间内保持完整。椎弓及附件一般很少受累,而病灶为原发者就更为少见,主要表现为病变部位的溶骨性破坏。寰枢关节结核则需要摄开口位颈椎片。早期仅仅显示寰枢关节脱位或者半脱位,而没有骨质破坏。后期可以见到侧块、齿突被破坏,甚至见到齿突骨折。椎前软组织阴影可以有增宽,气管被推向前方或者偏于一侧,当脓肿穿破可见含气积液腔。晚期脓肿可以见到钙化影。

病变如无混合感染,一般不易发生骨性强直。随着病变的逐渐修复,可有新骨生成,椎体边缘出现硬化。有人将此作为判定病变是否处于活动期的标志。当椎体皮质轮廓模糊或骨质疏松时,病变处于活动期;而椎体间发生骨性融合及有骨桥形成,或椎体边缘硬化并伴有椎间隙狭窄时,则病变处于非活动期;当椎体边缘出现硬化但椎间隙无狭窄时则应为可疑活动期。

2.CT检查

颈椎CT能够显示椎体甚至附件的微小病灶,多采用横断面扫描。CT平扫骨窗可以显示椎体的骨质破坏,椎体密度不均,其内可见片状高密度影,有时呈粉碎的饼干屑样。并可显示骨质严重破坏导致椎体塌陷、后突和椎管狭窄。颈椎结核的脓肿CT平扫显示为密度略低的肿块,CT值提示为液性密度,不均匀。增强后脓肿周缘有环状强化。慢性脓肿内可出现高密度的钙化影。CT还可发现椎管内硬膜外的脓肿。椎管碘水造影后CT显示更清楚。寰枢椎结核患者多有斜颈畸形,X线平片较难显示病灶,CT平扫骨窗可显示寰椎的前弓。CT三维重建可以更直观的观察病变椎体及附件破坏程度,对现有脊柱畸形情况有更加明确的认识(图2)。

图2 颈椎结核的CT影像表现

椎体骨质破坏,部分死骨形成,软组织弥漫性肿胀;重建图像可见病椎大部分破坏,颈椎呈反屈畸形,明显不稳

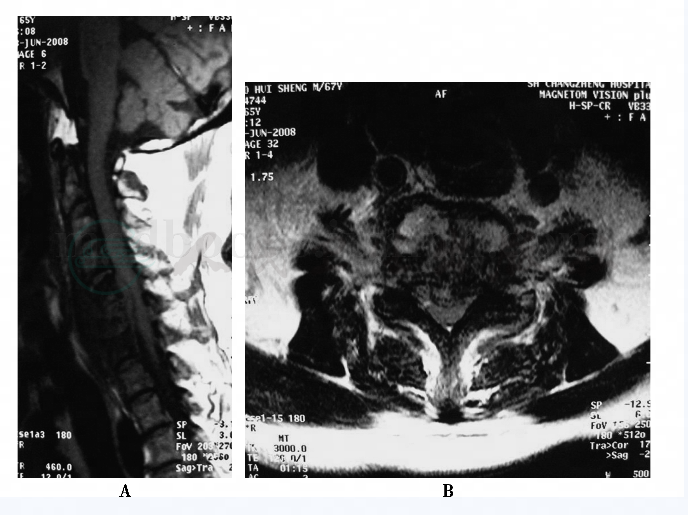

3.MRI

和其他检查技术相比能更早发现颈椎结核病灶。MRI目前多采用自旋回波程序(SE序列),采用矢状位和横断面成像。结核病变侵犯的椎体、椎间盘、椎旁软组织以及椎旁脓肿,在T1WI呈低信号,在T2WI上信号增强,骨皮质模糊。当脊髓受压严重时,可以出现脊髓水肿、软化变性。因此在T2WI上可以见到椎体破坏程度、椎旁脓肿与气管、食管及后方椎管的邻近关系(图3)。Gd‐DT PA增强MRI图像能更清楚地显示椎旁脓肿。

图2 颈椎结核的MRI影像表现

可清楚显示病变与神经之间的关系,椎体骨质破坏,信号不一,形成的脓肿压迫硬膜囊和脊髓

4.骨扫描

当结核侵犯部位出现核素浓聚现象,可以帮助了解其他部位有无结核病灶。此检查敏感性好,但特异性不强,需要结合其他检查参考。

5.超声波检查

B超可以帮助确定颈椎寒性脓肿的性质及大致范围。尤其是深部体检无法触及的寒性脓肿。在超声波引导下,还可以进行寒性脓肿的穿刺针吸活检术。

1.上颈椎结核

上颈椎结核的治疗最初是颅骨牵引、卧床休息、抗结核化疗。有学者推荐坚强外固定加抗结核化疗能够取得良好的治疗结果。但是,同Halo支具相比,内固定能够提供更加稳定的局部环境,促进病变愈合,而且明显缩短卧床时间,减少了深静脉栓塞等并发症。手术治疗的方法通常为前后路联合。Sinha指出经咽后入路比经口入路有更好的愈合率,并能预防窦道形成。

通常,我们所有患者均在清醒状态下行Halo牵引,重量为3kg。如果在手术室内牵引,在C形臂机透视下,可适当增加牵引重量,并改变颈椎曲度以复位。但应当注意,每一步操作两者只能选择其一,并密切观察神经功能改变。如果经过牵引,寰枢椎脱位完全复位,则可以行单纯后路减压融合。如果无法复位,切除齿状突可以起到很好的减压作用,此时前柱需要重建。

当寰枕关节受累时,治疗方式的选择取决于神经症状情况。如果存在持续的神经症状,则须手术治疗。术前MRA对于了解椎动脉走行很有帮助。如果无法复位,则须经口入路切除齿状突。后路减压植骨内固定也是必需的。如果患者可以行走,应在术后佩戴Halovest支具4~6周,以保护内固定。

2.下颈椎结核

颈椎结核的治疗方法同其他脊柱结核相似,其目的是矫正畸形和缓解神经症状,因此,颈椎结核的治疗应当重视重建颈椎的稳定性和矢状面序列,预防后凸的进一步加重,并影响神经功能的恢复。

支具对于早期的颈椎结核是有效的方法。在抗结核化疗的强化期,支具需要23小时佩戴。在抗结核化疗的维持期,佩戴时间可适当减少,但是应当继续佩戴直到治疗结束。必要时可以延长支具佩戴时间至18个月。

手术治疗以重建脊柱稳定性、矫正后凸和神经减压为目的。

对无明显神经症状的儿童患者,如果咽后脓肿较大压迫气管和食管,此时应当行前路手术治疗。在清创时,应当注意不损伤椎体生长板,避免脊髓损伤。如果颈椎稳定,可以不行融合术。因为椎体生长板的破坏、前柱融合均能在儿童生长时产生后凸。

对于存在颈椎不稳,或者存在轻、中度后凸畸形的成人患者,前路手术能够达到稳定脊柱、矫正畸形的目的。如果存在严重的后凸畸形,单纯前路手术存在很高的神经并发症。此时,应当先进行颅骨牵引复位。

对于存在神经症状的患者,手术减压是首选治疗方式。硬膜外脓肿、颗粒样物质、死骨碎片均能压迫脊髓。局限性后凸畸形和节段不稳或脱位也能引起神经受压,进而产生症状。如果发生脊髓结核,也能引起麻痹症状。有时,结核性栓塞堵塞了脊髓供血动脉,也能引起神经并发症。在进行手术治疗时,应当考虑到以上所有情况。

颈椎结核手术治疗的术式选择:

(1)颈椎前路手术

颈椎前路手术治疗颈椎结核最早由香港的JohnLeong教授提出,目前此种术式称为香港手术。随着颈椎前路固定器械的发展以及椎间植入物和钛板的应用,颈椎前路手术的并发症明显减少。

(2)颈椎后路手术

颈椎后路手术在治疗颈椎结核中比较少用。唯一的指征是后方硬膜外脓肿造成脊髓压迫。颈椎管成形术或椎板切除术往往需要内固定和融合来达到颈椎稳定。颈椎侧块螺钉是最常用的固定方法。

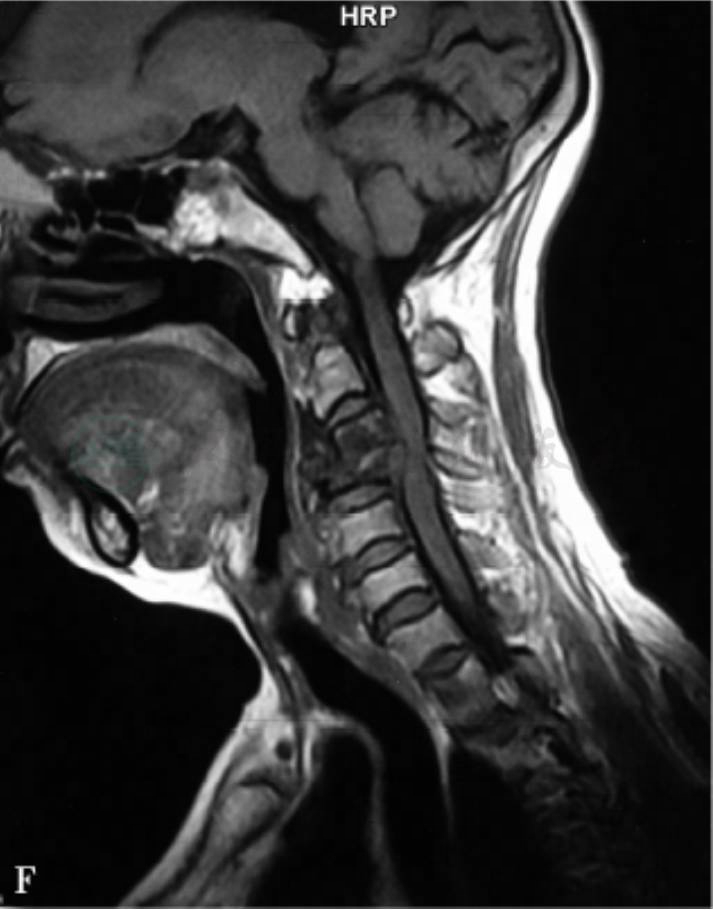

(3)前后路联合手术

颈椎结核通常发生在前柱,因此前路手术最常用。有文献报道,后路固定可以增加前柱重建的稳定性。但是在发生以下情况时,需要进行前后路联合手术 (图4):①前路病灶广泛并伴有后方硬膜外脓肿;②结核侵犯椎体前后柱;③严重颈椎后凸畸形需要前后路联合手术。

图4 颈椎结核的手术治疗

A、B:术前X线,椎体破坏,有脱位;C、D:CT示椎体破坏;E~G:MRI可显示椎前及椎管内脓肿;H、I:行手术治疗,前方置入髂骨,后方侧块螺钉固定