英文名称 :splenic hemangioma

脾血管瘤发病率虽较低,但为脾脏最常见的良性肿瘤,大组尸体解剖检出率为0.03%~14%,男女之比约1.4∶1。肿瘤多来源于血管内皮细胞,其中最多见的是海绵状血管瘤和毛细血管瘤,静脉血管瘤也偶见报告。可单发于脾,也可为全身性血管瘤病的局部表现,后者多见于Kippel‐Trenauney‐Weber综合征,可继发栓塞、梗死、出血或纤维化等。肿瘤直径多小于2cm,因较少引起脾肿大,故临床不易发现,主要并发症为脾破裂和出血。

1.脾海绵状血管瘤(cavemoussplenichemangioma)

由海绵状扩张的血管构成。一般认为,其发生与脾血管组织的胚胎发育异常有关。按病理可分为结节型和弥漫型。结节型血管瘤,表现为单个或多个暗红色的脾脏结节,无明显包膜。弥漫型血管瘤,因侵犯整个脾脏使其外观呈海绵样,甚至囊性。镜下见瘤体由覆盖扁平内皮细胞的扩张血管构成,管腔间由少量纤维组织形成间隔,缺乏真正的包膜。通常无内皮细胞的蕾样增生。肿瘤生长缓慢,早期多无明显的临床症状,较大时可有邻近脏器受压表现。凡临床上出现弥漫性脾肿大伴贫血;肿块在短期内迅速增大;听诊肿瘤区闻及血管杂音;或肿块穿刺液为较浑浊的血液时均需考虑本病的可能。肿瘤严重时可累及整个脾脏,伴严重的凝血机制障碍。并发症有脾功能亢进、恶变等,约25%的病人可发生自发性脾破裂。X线腹部平片可见左侧膈肌抬高,脾影增大,有时可见钙化点。B超和CT对本病的诊断无特异性。CT表现为脾内多发性低密度灶,边界不清,增强后延迟扫描,病灶内可被造影剂完全充填。螺旋CT双期或多期(加延迟期)扫描对确定诊断有一定帮助。由于99mTcMDP易在铁质中积聚,在血管瘤中呈浓聚图像,故放射性核素扫描有助于本病的术前诊断。

2.脾窦岸细胞血管瘤(littoralcellangioma)

窦岸细胞是衬于脾脏红髓血窦的正常细胞。窦岸细胞血管瘤是1991年由Falk等首先报道的一种特发于脾脏的良性血管增生性肿瘤,极为少见。病因不明,可能与慢性感染及内脏上皮性恶性肿瘤有关。

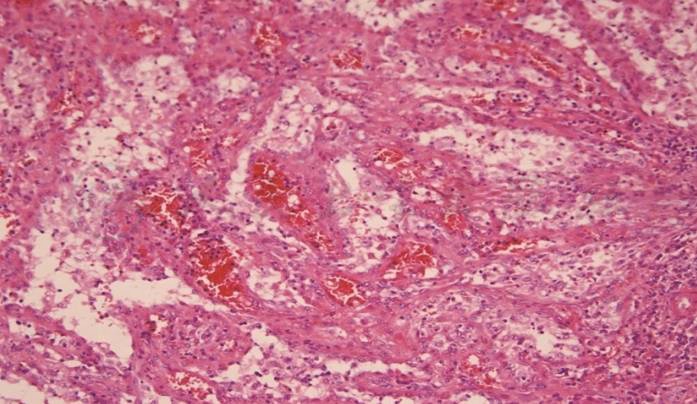

脾窦岸细胞血管瘤是一种罕见的脾血管源性肿瘤,其病理特征表现为大体可见脾脏表面结节状突起,欠光泽,切面可见较多灰褐色结节,直径在0.2~1.0cm,边界尚清楚,无包膜,质脆。光镜下见病变呈大小不等的结节状,位于红髓与周围脾组织之间,结节由大量不规则扩张的窦样腔隙构成,一般宽于正常脾窦,少数扩张成囊状,部分呈乳头状突入管腔,其轴心为纤维间质,腔壁内衬单层内皮细胞。部分扩张的血管间隙内,可见脱落的内皮细胞,间质内散在分布淋巴细胞、浆细胞和少量中性粒细胞(图1)。

图1 脾脏窦岸细胞血管瘤HE染色光镜图(×200)

3.上皮样血管内皮瘤(epithelioid hemangioendothelioma of the spleen)

多见于儿童和青少年。临床表现为慢性贫血和腹痛。病灶可累及脾门部淋巴结和副脾,切面呈灰白色结节。镜下瘤细胞呈多边形,类似组织细胞或肝细胞样。胞浆丰富,嗜酸性。部分细胞胞浆呈空泡状,有微血管腔。核圆形或卵圆形。瘤组织呈索状、巢状或分叶状结构生长,有些可见软骨样或透明边的基质。免疫组化可见瘤细胞表达血管相关抗原如F‐Ⅷ及UEA等。

本病属低度恶性的肿瘤,由于其结构和细胞形态酷似转移性癌,故需与之鉴别,后者巢状结构更明显,细胞异型性大,必要时可行免疫组化加以鉴别。

脾血管瘤病灶绝大多数位于红髓。肉眼可见脾实质中有边界清楚的单发或多发性结节,大小不一,小者仅为镜下微小灶,大者可几乎占据整个脾脏,切面呈暗红色,海绵状或囊状并压迫邻近正常脾组织。镜下见此类结节均由呈网状增生的血窦样结构和不规则管腔的血管构成,彼此间、甚至与周围正常组织的血窦间构成丰富吻合。内皮细胞常呈乳头状突入血窦样腔隙内,且伴有吞噬现象。胞浆内含铁血黄素大量沉积并充满0.2~2μm大小的嗜酸性颗粒。进一步超微结构分析显示,这些嗜酸性颗粒来源于窦岸细胞所吞噬的红细胞、淋巴细胞和浆细胞。免疫组化可见瘤细胞既表达血管相关抗原,如F‐⒔因子、BMA‐120等,又表达组织细胞相关抗原如CD68、MAC387抗原、溶菌酶等,是窦岸细胞血管瘤的特征性表现。

血管瘤属良性肿瘤,脾切除是唯一有效治疗手段,切除后一般无复发及转移,预后较好。