英文名称 :epidermal nevus

中文别名 :线状表皮痣;疣状痣

表皮痣(epidermal nevus)又称线状表皮痣(linear epidermal nevus)、疣状痣(nevus verrucous)。通常用于描述一组具有共同临床及组织学特征的皮肤错构瘤。增生细胞起源于表皮细胞如鳞状细胞及皮脂腺细胞,同时也常用来表示部分主要由角质形成细胞形成的先天性赘生物,最常见的皮损表现为沿Blaschko线呈线状排列的有色素沉着的乳头瘤样丘疹或斑块。可伴有其他器官缺陷,皮损内无痣细胞增生。

“痣”这一术语,有三种含义:先天性皮损(胎记)或出生后早期发病的皮损;良性黑色素细胞肿瘤;错构瘤。后者是一种受累部位(如表皮、结缔组织、附属器等)出现的正常组织结构过多或缺乏引起的良性畸形。

有家族史者,为常染色体显性遗传。表皮痣起源于胚胎时期表皮基底层的多能干细胞,该细胞将分化为角质形成细胞及皮肤附属器。皮损曾被认为是患处体细胞基因镶嵌的现象,组织学特征显然是患处的基因突变的结果,皮损沿Blaschko线发生,而不沿着皮区,表明突变发生在出生前发育过程中某个合子后时期。

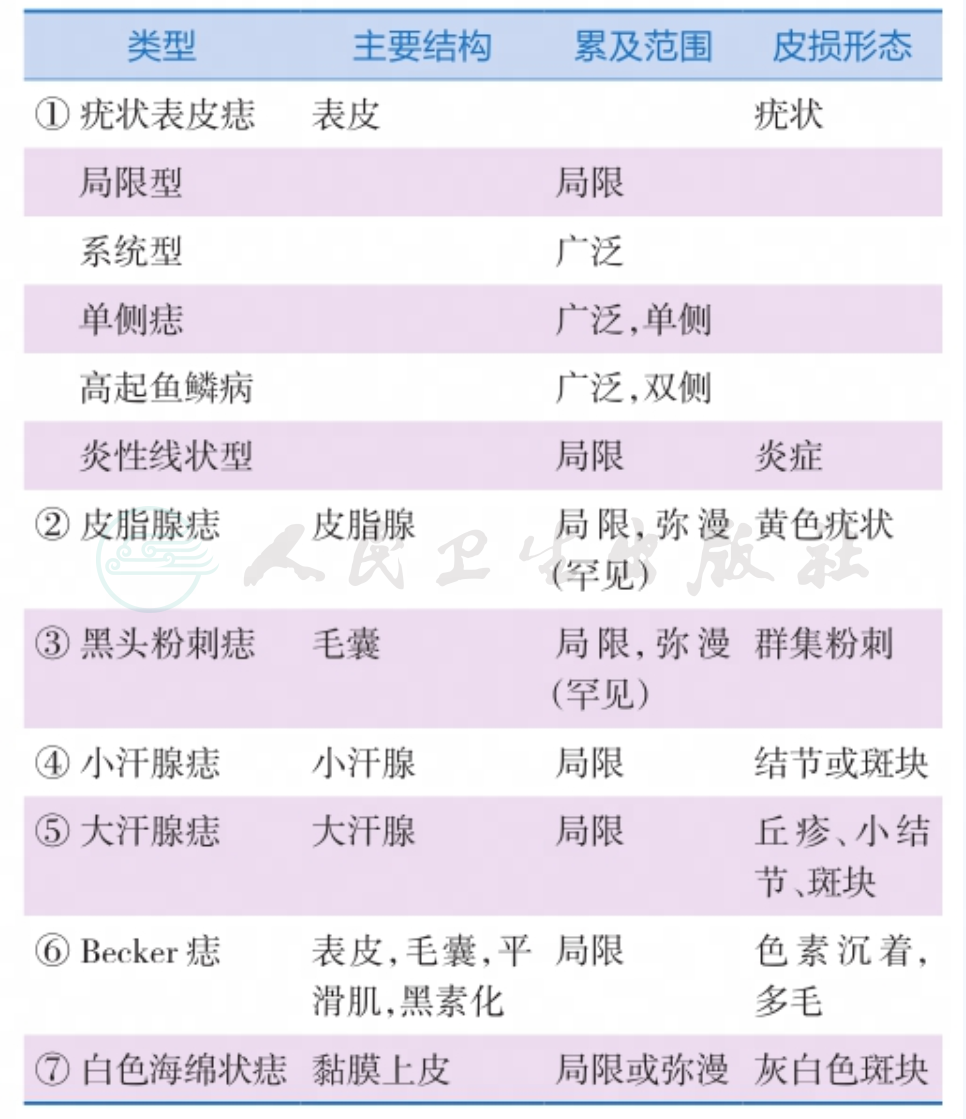

根据错构瘤的主要成分进行分类,包括皮脂腺、顶泌汗腺(大汗腺)、小汗腺、毛囊或角质形成细胞。根据皮损形态、累及范围和皮损内的主要表皮结构,广义的表皮痣可分为七种类型(表1),这些类型之间可有部分重迭。约有1/3的表皮痣患者合并其他内脏系统受累,这时可称为表皮痣综合征。还有棘层松解性痣或Darier样痣,或表现为表皮松解型以及线状汗孔角化的表皮痣。

图1 表皮痣的分型及其特点

1.局限性,孤立或多发局限性皮损,皮损局限于一处,位于头皮、躯干或四肢。

2.单侧痣,为更严重的线状,常只一条,如只位于身体的一侧,则称为单侧表皮痣(unilateral epidermal nevus)。

3.泛发性或系统性,损害多发或泛发,单侧或双侧,甚至波及全身。

4.高起鱼鳞病(ichthyosis hystrix):与鱼鳞病无关。又称豪猪状鱼鳞病,皮损沿布氏线分布。皮损广泛性双侧分布或泛发,成不规则的几何形。偶可发生透明细胞棘皮瘤、基底细胞癌、鳞状细胞癌。

5.炎症性或苔藓样型,常见于下肢,单侧性,皮损为红斑,鳞屑形成和结痂。

角化过度、棘层肥厚、乳头瘤样增生和表皮突延长。伴有不同程度的角化不全。其他表现,系统型患者如表皮松解性角化过度、或表皮颗粒性变性,局灶性皮肤棘层松解性角化不良等。

本病罕见发生癌变,治疗依据病损面积、美容需要、功能障碍情况、患者意愿等选择治疗措施。广泛性病变者口服维A酸类有暂时疗效。亦可外用0.1%维A酸乳膏、5% 5-FU软膏。激光(红宝石激光、铒:YAG激光)、电灼、液氮冷冻、皮肤磨削或化学剥脱术(三氯醋酸、酚)。

手术切除:对较大的损害,手术切除应达深部真皮,因为错构瘤变至少也累及真皮的一部分,否则皮损会复发。

监测癌变:罕见有发生基底细胞癌和鳞状细胞癌,但仍应予监测处理。