英文名称 :hernia of linea alba;hernia of white line

中文别名 :上腹部疝;先天性上腹壁疝

又称“白线疝”。剑突与脐之间正中线(白线)处的腹壁发育缺陷,腹腔内器官向此部位突入所形成的疝。在上腹部常见,故又称为上腹部疝,脐下罕见,其发病的原因有:① 腹白线从剑突延伸至耻骨联合,白线在脐上薄而宽,而脐下窄而厚,甚至脐下两侧腹直肌融合,难以分清白线;② 脐部致密的纤维环的影响,白线撕裂很难突破脐部。白线疝在人群中发病率为0.5%~3.0%,男性较女性多见,男女发病率约3∶1,以20~50岁多见,约20%患者有多处筋膜缺损存在,即多发性白线疝。 一般认为先天性白线疝罕见,主要见于婴幼儿,出生时即发病;成人白线疝的发生多是由于先天性因素加上后天腹内压增高因素引起。先天性白线疝的发生可能与腹壁白线融合不全有关,疝的发生部位与成人常见的白线疝发病部位基本相同。成人白线疝的发生除了也与腹壁的先天性发育不全有关外,主要与前腹壁腱膜受到过分牵拉有关。在剑突与脐之间的中点处为白线疝最常见发生的部位。

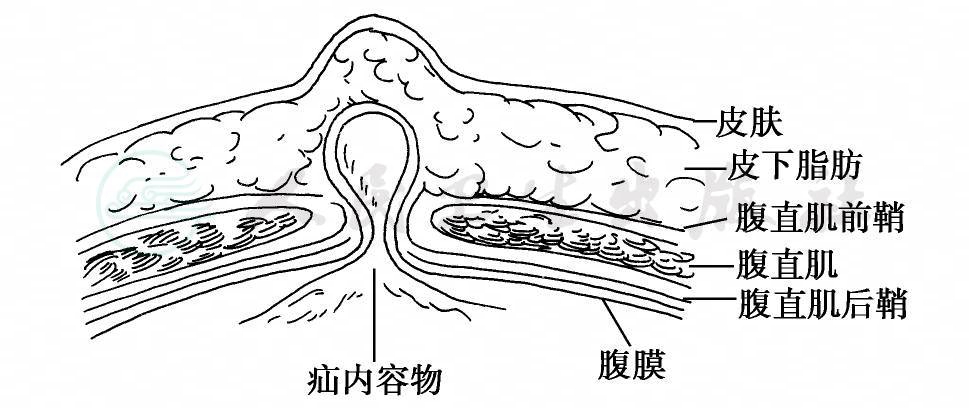

根据白线疝的发生过程,分为无疝囊型和有疝囊型。发生白线疝以后,最先是腹膜外脂肪从此间隙中突出。早期白线疝的内容物是脂肪组织,无疝囊,称为无疝囊型。随着病情的发展, 突出的腹膜外脂肪可把腹膜向外牵出形成疝囊,给内脏(主要是大网膜) 创造了突出的条件,称为疝囊型。大部分白线疝(高达75%)可无症状,仅在腹部检查时发现白线处有皮下肿块, 在腹内压增加时肿块会向腹壁外突出明显,回纳后可在白线区触到有小洞(疝孔)存在而确诊。检查时用拇指和示指夹住肿块并向外牵拉常诱发疼痛,是白线疝的一种具有特征的临床表现。另外有约25%患者除具有上腹中线腹部包块外同时伴有各种上消化道症状,常于饱餐后站立时加重。典型疼痛为在用力时上腹痛,这是由于白线疝内容物对腹壁或内脏牵拉引起的反射性幽门痉挛症状。由于本病的发病率低,疝出的包块小,以致常被漏诊或误诊为消化道疾病(如胆道疾病、溃疡病、慢性胰腺炎等),也常常误诊为腹部肿物(如脂肪瘤、皮脂腺瘤、皮下纤维瘤等),误诊率可达30%~54%。应以一手指顺白线自剑突至脐进行仔细检查,并应做相关检查以排除是由腹内其他疾病引起的上述症状。

白线位于腹直肌鞘于腹正中线,由腱纤维斜形交叉而成,白线在脐上较宽强度较低,而脐下较窄强度较高。故白线疝好发于脐部以上,多因腹白线发育欠佳或有孔隙所致,胶原代谢的异常及腹内压力的增加也可促进白线疝的发生。

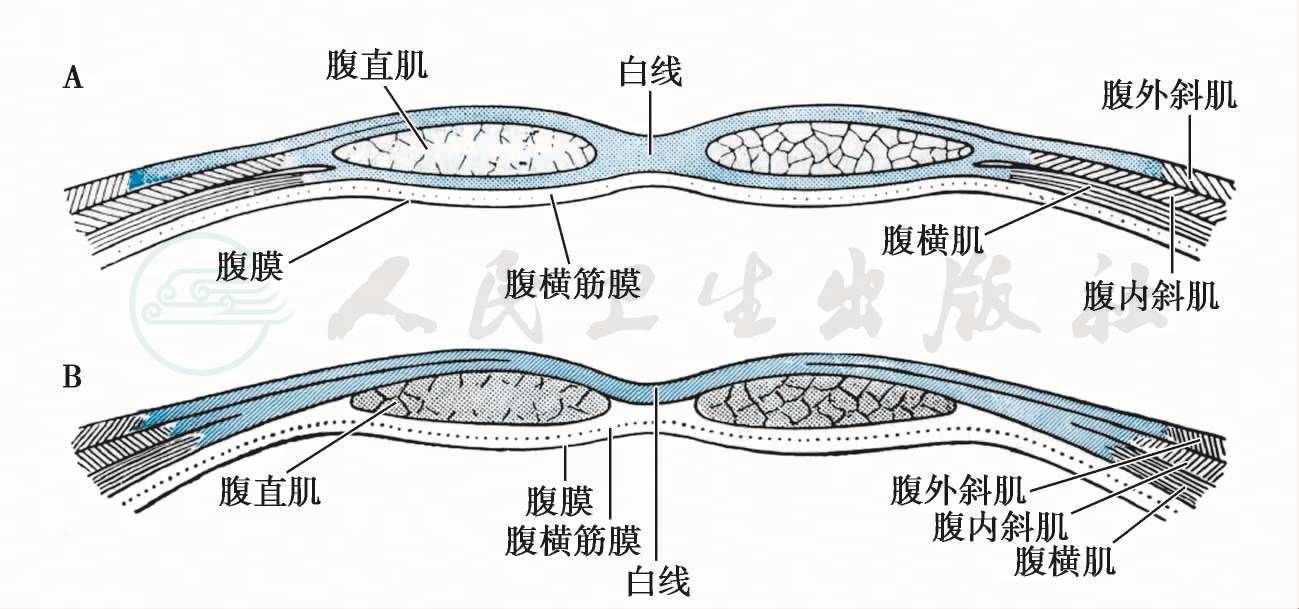

腹白线位于剑突和耻骨联合之间,是由两侧腹直肌前、后鞘在腹部正中线合并后融合而成的(图4-10),融合处两侧鞘纤维交错成网状,较大的网眼即成白线上的薄弱点而容易导致疝的发生。此种薄弱点偶然可有多个同时存在,故白线疝可为多发。腹白线上宽下窄,脐上白线宽达1. 25~2. 5cm,为纤维性;脐下仅为狭窄而坚厚的纤维索,宽度多数仅0. 1cm左右,故白线疝绝大部分发生于脐的上部,而脐下部的白线疝少见。腹白线的深层有腹横筋膜、腹膜前脂肪和腹膜。成对的神经和血管在正中线两侧从腹白线穿出(图4-11)。腹上部白线深面是镰状韧带,故首先从白线缺损处(疝门)突出的是该韧带的脂肪组织,后者突出时又把覆盖镰状韧带的腹膜牵出而形成疝囊,给内脏(主要是大网膜)创造了条件,由于疝门较小,小肠进入疝囊的机会较少。腹白线疝大约占各种疝的1%,多见于20~40岁之间的男性患者,男女之比约为( 3~5)∶1。约有20%的腹白线疝为多发性,仅80%的腹白线疝位于正中线的左侧。

图1 腹白线

图2 腹白线疝

CT可明确白线疝缺损的位置、范围和疝内容物的性质等,是较好的辅助检查方法。

通常认为小且无症状的白线疝可不必治疗,但症状明显则需手术治疗,手术方式有以下几种。

1.单纯横行对合缝合

直接将疝环两边的腹白线对合缝合,适用于疝环两边腹直肌相距较近、缝合后张力较小的患者,手术操作简单,是常用的非补片修补方法。

2.横行重叠修补法

正中切口切开剑突至脐的腹白线全长,横行重叠缝合腹白线。适用于腹直肌分离较宽,并伴有腹白线伸长变薄,用单纯对合缝合方法修补效果较差者。

3.Berman修补法

适用于白线有多处缺损者,先缝合腹横筋膜,然后在两侧腹直肌前鞘各做一等长的垂直切口,将两侧前鞘的内叶重叠缝合以修补薄弱或有缺损的白线。

4.开放的腹膜前补片修补术

纵行切开皮肤,暴露疝囊,回纳疝囊及其内容物进入腹腔,于疝环四周腹直肌后鞘下分离腹膜前间隙,分离范围超出疝环3~5cm,缝合腹膜后,于腹膜前置入聚丙烯补片并与后鞘缝合固定。此法适用于缺损较大,难以直接缝合者。

5.腹腔镜下补片修补术

在腹壁侧方做3个0.5~1cm的切口,置入Trocar,探查腹腔后,回纳疝内容物,测量疝环大小,体表标记缺损边缘的位置后关闭疝环缺损,将防粘连补片置入腹腔,用螺旋钉和/或全层缝合固定法将补片固定于腹壁,补片边缘超出缺损3cm以上。此法的特点是创伤小,修补处张力小,修补效果好。

手术方式的选择

由于白线疝不同于一般切口疝(除非较大白线疝),腹直肌是纵行肌肉,其缺损处横行缝合后张力一般不大,可选择直接缝合。而对于缺损较大的白线疝,仍建议采用补片修补术,以腹腔镜下修补(IPOM)为优。

本病的复发率约为10%~20%,高于一般腹股沟疝或股疝,其主要原因包括:①手术本身的因素,如术中解剖层次不清,游离不够充分,缝合层次及对合不当,手术操作粗暴,止血不彻底,切口感染等;②腹白线疝的多发性也常常导致术后的假性复发;③术后仍存在腹内压增高的因素,如术后慢性咳嗽、重体力劳动、便秘及排尿困难等,因此在加强修补技术的同时,术后还要尽可能针对这些因素进行有效的治疗或控制,向患者做好相关事宜的宣教与指导。