英文名称 :chronic diarrhea

腹泻是指排便次数增多(>3次/日),或粪便量增加(>200g/d),或粪质稀薄(含水量>85%)。临床上根据病程可分为急性和慢性腹泻两大类,病程短于4周者为急性腹泻,超过4周或长期反复发作者为慢性腹泻(chronic diarrhea)。除了病程长短,病史、大便特点、病理生理改变、内镜、活检等都是腹泻分类、诊断和鉴别诊断的重要依据。

(一)渗透性腹泻

1.含镁离子或磷酸根离子等各种泻药;乳果糖等不能被吸收的糖。

2.原发或继发性乳糖酶缺乏者摄入含乳糖食物。

(二)分泌性腹泻

1.刺激性通便药如酚酞、番泻叶、比沙可啶等。

2.慢性酒精摄入,可致小肠上皮受损和钠水重吸收障碍,也与慢性胰腺分泌减少及饮酒后肠道通过加速有关。

3.其他药物或毒素,如砷等。

4.胆囊切除后、末端回肠切除或病变影响胆盐重吸收,胆盐进入并刺激结肠分泌;或摄入含胆盐的药物。

5.部分肠梗阻或粪嵌顿。

6.肾上腺皮质功能不全(Addison病)。

7.产生促分泌激素的肿瘤,即真性分泌性腹泻。

(1)类癌:分泌5-羟色胺等生物活性物质,可致水泻、皮肤潮红、哮喘和腹部绞痛等类癌综合征。约1/3类癌患者以腹泻为首发症状。

(2)胃泌素瘤:常伴难治性或少见部位的消化性溃疡,因分泌大量胃酸引起小肠黏膜损伤而致腹泻;此外,过低的pH可使胰脂肪酶失活和胆汁酸沉淀,引起脂肪消化不良。

(3)血管活性肠肽瘤(VIP瘤):罕见,系胰腺非β细胞腺瘤分泌血管活性肠肽(VIP)等引起,表现为大量水泻,钾、HCO-3大量丢失引起严重脱水、低钾和代谢性酸中毒,可伴有血钙、血糖升高和颜面潮红。肿瘤分泌多种多肽类介质如VIP、前列腺素等,刺激小肠分泌大量液体和电解质。

(4) 甲状腺髓样癌:可分泌降钙素、前列腺素、VIP、5-羟色胺等引起水泻,出现腹泻时往往肿瘤已有转移。

(5)结直肠绒毛状腺瘤:可能与肿瘤分泌前列腺素有关。

真性分泌性腹泻的特点:①大量无痛性水样泻,无脓血;②禁食后腹泻不减轻;③肠黏膜组织学基本正常;④肠液与血浆的渗透压相同。

8.隐源性分泌性腹泻,可能与胆盐代谢的基因变异有关。

(三)吸收不良性腹泻或脂肪泻

(四)渗出性腹泻

又称炎症性腹泻,可呈水样或血性腹泻。病因包括:

1.炎症性肠病。

2.特殊细菌或原虫感染,如肠结核、肠阿米巴感染等。

3.脓肿形成,如憩室炎等。

4.嗜酸性粒细胞性胃肠炎。

5.食物过敏,常在食用海鲜、鸡蛋、坚果或牛奶后出现腹部痉挛、腹泻、呕吐。可查食物变应原并以依次减去法筛选致敏食物。

6.显微镜下结肠炎,包括胶原性结肠炎和淋巴细胞性结肠炎,其中前者多见于中老年女性。

7.系统性疾病,如系统性红斑狼疮、白塞病、嗜酸性肉芽肿性血管炎等累及肠道。

8.免疫缺陷,如低IgA血症或普通变异低丙种球蛋白血症(common variable hypogammaglobulinemia,CVID),易合并蓝氏贾第鞭毛虫感染。

9.放射治疗后可发生邻近部位的放射性肠炎,放射量常在40Gy以上,少数甚至可在放疗后20年才出现症状。

10.慢性肠系膜血管缺血可表现为水泻。

11.胃肠道恶性肿瘤,包括淋巴瘤等。

典型的渗出性腹泻时粪便含有渗出液和血液,结肠尤其是左半结肠病变肉眼可见黏液血便。

(五)动力障碍

1.甲状腺功能亢进。

2.促动力药及前列腺素。

3.糖尿病自主神经病变者肠蠕动过缓,致使结肠型的细菌在小肠定植和过度生长,脂肪、胆盐和碳水化合物的吸收受到影响;糖尿病可合并胰腺外分泌功能不全。

4.肠易激综合征,肠道对各种刺激反应过敏和动力异常,包括腹痛、排便次数增加,或腹泻便秘交替,排便后腹痛缓解,常不伴体重下降。

根据病理生理机制,腹泻可分为以下4种。但在临床上,不少腹泻往往并非由单一机制引起,而是多种机制并存,共同作用下发生。

1.渗透性腹泻(osmotic diarrhea)

渗透性腹泻是由于肠腔内存在大量的高渗食物或药物,导致肠腔内渗透压升高,体液水分大量进入肠腔所致。临床特点是禁食后腹泻减轻或停止,常见于服入难以吸收的食物、食物不耐受及黏膜转运机制障碍导致的高渗性腹泻。

2.分泌性腹泻(secretory diarrhea)

是由于肠黏膜受到刺激而致水、电解质分泌过多或吸收受抑,导致分泌、吸收失衡而引起的腹泻。当肠黏膜分泌功能增强、吸收减弱或二者并存时,肠腔中水和电解质的净分泌增加,引起分泌性腹泻。分泌性腹泻具有如下特点:①每日大便量>1L(可多达10L);②大便为水样,无脓血;③粪便的pH多为中性或碱性;④禁食48小时后腹泻仍持续存在,大便量仍大于500ml/d。

3.渗出性腹泻(exudative diarrhea)

肠黏膜发生炎症、溃疡等病变时,完整性受到破坏,大量体液渗出到肠腔,导致腹泻,亦称炎症性腹泻。炎症引起的肠道吸收不良、动力紊乱、肠腔内微生态改变等病理生理异常在炎性腹泻中亦起有重要作用。通常可分为感染性和非感染性两类,前者多见于细菌、病毒、寄生虫、真菌等的病原体感染引起;后者多见于自身免疫性疾病、炎症性肠病、肿瘤、放疗、营养不良等导致肠黏膜坏死、渗出。

渗出性腹泻的特点是粪便含有渗出液或血液成分,甚至血液。肉眼脓血便常见于左半结肠或全结肠病变。小肠病变引起的渗出及出血,常与粪质均匀地混在一起,除非有大量渗出或蠕动过快,一般无肉眼脓血,需显微镜检查发现。

4.动力异常性腹泻(motility-related diarrhea)

肠道蠕动过快,肠内容物快速通过肠腔,与肠黏膜接触时间过短,影响消化与吸收,水电解质吸收减少,发生腹泻。动力异常性腹泻的特点是便急、粪便不成型或水样便,粪便不带渗出物和血液,往往伴有肠鸣音亢进或腹痛。

引起肠道蠕动过快的原因有:①物理刺激:如腹部或肠道受到寒冷刺激;②药物:如莫沙必利、新斯的明等;③神经内分泌因子:如甲状腺素、5-羟色胺、P物质、血管活性肠肽异常增多等;④肠神经病变:如糖尿病;⑤胃肠道手术:食物过多进入远端肠道。

(一)实验室检查

1.粪便检查

包括大便隐血试验,涂片查白细胞、红细胞、未消化的食物、寄生虫及虫卵,苏丹Ⅲ染色检测大便脂肪,涂片查粪便细菌、真菌,大便细菌培养等。

2.血液检查

血常规、血电解质、肝肾功能、血气分析等检测有助于慢性腹泻的诊断与鉴别诊断。血胃肠激素或多肽测定对于诊断和鉴别胃肠胰神经内分泌肿瘤引起的分泌性腹泻有重要诊断价值。

3.小肠吸收功能试验

右旋木糖吸收试验、维生素B12吸收试验等有助于了解小肠的吸收功能。

(二)影像及内镜检查

1.超声

可了解有无肝胆胰疾病。

2.X线

包括腹部平片、钡餐、钡剂灌肠、CT以及选择性血管造影,有助于观察胃肠道肠壁、肠腔形态,发现胃肠道肿瘤、评估胃肠运动等。螺旋CT仿真内镜有助于提高肠道病变的检出率和准确性。肠道磁共振成像有助于观察肠壁、肠腔形态。胰胆管磁共振成像(MRCP)对诊断胰胆管、胆囊病变有很高的诊断价值。

3.内镜

胃肠镜对上消化道、结肠肿瘤和炎症等病变引起的慢性腹泻具有重要诊断价值。逆行胰胆管造影(ERCP)及治疗ERCP,对胆、胰疾病相关的慢性腹泻有重要诊断及治疗意义。胶囊内镜是诊断小肠病变最重要的检查,在此基础上,可用小肠镜取活检及吸取空肠液进行检验和培养,有助于麦胶性肠病(又名乳糜泻)、热带口炎性腹泻、小肠吸收不良综合征、某些寄生虫感染、克罗恩病、小肠淋巴瘤、非特异性溃疡等疾病的诊断。

针对病因治疗,但相当部分的腹泻需根据其病理生理特点给予对症和支持治疗。

(一)病因治疗

感染性腹泻需针对病原体进行治疗。抗生素相关性腹泻须停止抗生素或调整原来使用的抗生素,可加用益生菌。粪菌移植是治疗肠道难辨梭状杆菌感染的有效手段。

乳糖不耐受和麦胶性肠病需分别剔除食物中的乳糖或麦胶成分。过敏或药物相关性腹泻应避免接触过敏原和停用有关药物。高渗性腹泻应停止服用高渗的药物或饮食。胆盐重吸收障碍引起的腹泻可用考来烯胺吸附胆汁酸而止泻。慢性胰腺炎可补充胰酶等消化酶。炎症性肠病可选用氨基水杨酸制剂、糖皮质激素及免疫抑制剂等治疗。消化道肿瘤应手术切除或化疗,生长抑素及其类似物可用于类癌综合征及胃肠胰神经内分泌肿瘤的辅助治疗。

(二)对症治疗

1.纠正腹泻所引起的水、电解质紊乱和酸碱平衡失调。

2.对严重营养不良者,应给予肠内或肠外营养支持治疗。谷氨酰胺是体内氨基酸池中含量最多的氨基酸,它虽为非必需氨基酸,但它是生长迅速的肠黏膜细胞所特需的氨基酸,与肠黏膜免疫功能、蛋白质合成有关。因此,对弥漫性肠黏膜受损或肠黏膜萎缩者,谷氨酰胺是黏膜修复的重要营养物质,可补充谷胺酰胺辅助治疗。

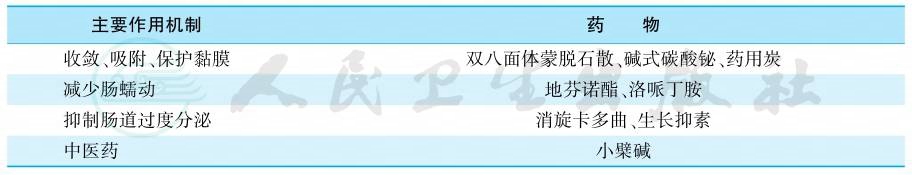

3.在针对病因治疗的同时,可根据病人腹泻的病理生理特点,酌情选用表2列出的止泻药。对于感染性腹泻,在感染未得到有效控制时,不宜选用止泻药。

表2 常用止泻药

引自:主编:.内科学.第9版.ISBN:978-7-117-26541-6.表4-23-2